Erkenntnisse aus einem Langzeitmonitoring an der Geländeoberfläche beim Bau des Gotthard- Basistunnels

|

|

|

- Gerrit Möller

- vor 7 Jahren

- Abrufe

Transkript

1 A. Wieser (Hrsg.) Ingenieurvermessung 2014 Herbert Wichmann Verlag 1 Erkenntnisse aus einem Langzeitmonitoring an der Geländeoberfläche beim Bau des Gotthard- Basistunnels Mario STUDER, Adrian RYF, Prof. Dr. Simon LOEW, Dr. Volker LUETZENKIRCHEN und Thomas JESEL 1 Projektstand Gotthard-Basistunnel Der offizielle Baubeginn des Gotthard-Basistunnels (GBT) erfolgte im Jahr 1993 mit ersten Arbeiten beim Sondierstollen Piora. Im Jahr 2002 startete der TBM-Vortrieb und der letzte Durchschlag erfolgte im März Seither wird intensiv am Einbau der Bahntechnik gearbeitet und in einem Abschnitt läuft seit kurzem ein Testbetrieb. Die Inbetriebnahme des Tunnelbauwerks ist für den Dezember 2016 geplant. Aktuelle Informationen zu diesem Jahrhundert-Projekt sind auf der Webseite abrufbar. Dieser Beitrag ist eine Fortsetzung der bisherigen Berichterstattungen im Rahmen des Internationalen Ingenieurvermessungskurses über die umfangreichen Überwachungsmessungen beim Bau des mit 57 km längsten Eisenbahntunnels der Welt (Ryf et al. 2000, Studer et al & 2007, Stengele et al. 2010). Diese und weitere Publikationen können auf heruntergeladen werden. 2 Monitoringaufgaben im Überblick 2.1 Ausgangslage Gebirgsentwässerungen durch Tunnelbauten können zu Setzungen an der Oberfläche führen. In der Schweiz wurden solche Setzungen in dm Grösse beim Sondierstollen des Rawiltunnels und beim Gotthard Strassentunnel nachgewiesen. Das Trassee des GBT verläuft im Bündner Oberland in der Nähe der der drei Stauseen Curnera, Nalps und Sta. Maria. Theoretische Untersuchungen im Vorfeld hatten gezeigt, dass mit dem Bau des GBT ohne Massnahmen zur Verringerung der Bergwasserzuflüsse zum Tunnel in dieser Zone Oberflächensetzungen von bis zu 5 cm auftreten könnten. In einer weiteren Untersuchung wurde die Empfindlichkeit der Staumauern auf Oberflächendeformationen überprüft und die Grenzwerte für verschiedene Gefahrensituationen wurden bestimmt. Unregelmässige Oberflächensetzungen im Bereiche dieser drei Staumauern könnten deren Gebrauchstauglichkeit gefährden. In der Risikoanalyse wurde die Eintretenswahrscheinlichkeit eines gefährdenden Ereignisses zwar als sehr klein, der Schaden aber als sehr hoch eingestuft. Deshalb wurden verschiedene Massnahmen zur Risikominimierung eingeleitet. Neben Massnahmen beim Vortrieb, die der Beherrschung des Wassereintritts beim Tunnelvortrieb dienen, wurde die ganzjährige Überwachung der Geländeoberfläche im Bereiche dieser Stauanlagen vor, während und nach der Unterquerung beschlossen.

2 2 M. Studer, A. Ryf, S. Loew, V. Lützenkirchen und T. Jesel 2.2 Zielsetzungen und Anforderungen an die Messsysteme Das Hauptziel der Überwachungsanlagen war, die Einhaltung der Grenzwerte für Geländeund Bauwerksdeformationen im Bereich der Staumauern mit automatischen Messanlagen zu überwachen. Bei kritischen Vortriebsständen in der Nähe der Staumauern sollten diese Messungen täglich zur Verfügung stehen. Neben der Deformationsanalyse in der Umgebung der Staumauern interessierten auch die Form des Setzungstrichters sowie der zeitliche Verlauf seiner Ausbreitung in Vortriebsrichtung und quer dazu. Diese Informationen waren wichtig, um abzuschätzen, ob der Setzungstrichter unterhalb der Staumauern im konvexen oder konkaven Bereich lag, was über die Entwicklung und den Betrag einer Talverengung bzw. verbreiterung entscheidet. Mittels statischer Simulationsrechnungen untersuchten Staumauerexperten die Empfindlichkeiten der Talsperren bezüglich des Öffnens oder Schliessens des Talquerschnitts. Es zeigte sich, dass eine solche Bewegung bei der empfindlichsten Mauer bis zu 10 mm (Öffnung) ohne Folgen für die Staumauer erreichen darf, denn bis zu diesem Wert bleibt auch im schlechtesten Fall das linear plastische Verhalten der Talsperre erhalten. Auf diesem Wert aufbauend wurde die Detektierfähigkeit des tachymetrischen Überwachungssystems für Talflankenbewegungen auf 4 mm festgelegt. Mit Nivellementmessungen bestimmte Höhenänderungen mussten ab 2.5 mm signifikant nachgewiesen werden. Während in den Talquerschnitten im Bereich der Stauanlagen relative Bewegungen genügen, sollten Nivellementmessungen grossräumig an mehrere Fixpunktgruppen angeschlossen werden, um absolute Angaben über Setzungsmulden zu erhalten. Für den Bauherrn war von Anfang an klar, dass nur mit Messungen höchster Genauigkeit, höchster Zuverlässigkeit und lückenloser Kontinuität derart kleine Bewegungen nachzuweisen sind. Ausserdem mussten natürliche Oberflächenbewegungen (meist Jahresgänge zyklischer Art, die durch den Wasserhaushalt nahe an der Erdoberfläche verursacht werden) eindeutig von den vom Tunnelvortrieb verursachten Bewegungen getrennt werden. Dies erfordert kontinuierliche Messreihen, die mehrere Jahre vor Beginn der Vortriebsarbeiten beginnen, um das "Normalverhalten" zu erfassen und somit die gesamte Messanlage zu kalibrieren. Die Kontinuität der Messreihen setzt eine hohe Betriebssicherheit und Wintertauglichkeit der Messanlagen im Hochgebirge voraus. 3 Realisierung des Überwachungssystems Der Aufbau des Messsystems begann im Jahr 2000 und die ganze Messanlage wurde bis im Herbst 2001 vollständig in Betrieb genommen. Aufgrund der unterschiedlichen Aufgabenstellungen und Randbedingungen (u.a. ganzjährige Resultatlieferungen im Tagesrhythmus, grossräumige Höhenüberwachungen, etc.) war von Anfang an klar, dass bei dieser Messaufgabe sowohl automatische als auch manuelle Messsysteme zum Einsatz kommen würden. Diese Kombination stellte sich in den vergangenen Jahren als ideale Lösung im Spannungsfeld einer maximalen Sicherheit und eines optimalen Mitteleinsatzes heraus. Für detailliertere Informationen zu den automatischen Tachymeter- und GPS-Anlagen sowie für die Beschreibung des umfangreichen, grossräumigen Nivellementnetzes verweisen wir auf die Beiträge der vergangenen Ingenieurvermessungskurse 2004, 2007 und 2010.

3 Erkenntnisse aus AlpTransit Gotthard Langzeitmonitoring 3 4 Messresultate per September Tachymetermessungen Abb. 1 zeigt die drei Messquerschnitte Nalps Nord (NN), Nalps Mauer (NM) und Nalps Süd (NS), sowie den Verlauf des GBT als Doppellinie (2 Tunnelröhren). Die Messquerschnitte liegen auf einer Meereshöhe zwischen (NN) und m ü.m. (NS) und der GBT hat eine maximale Scheitelhöhe von 550 m ü.m. Zwischen dem drainierenden Tunnel und der Geländeoberfläche liegen somit ca m kompakter Gotthard-Fels. NN Herbst 2005 Herbst 2006 Abb. 1: Übersicht der drei Tachymeter-Messquerschnitte im Val Nalps sowie der Vortriebsstände im GBT jeweils im Herbst 2005 bis Herbst 2009 NM Abb. 2 zeigt die relativen Bewegungen quer zur Talrichtung in jedem Herbst 2007 Messquerschnitt zwischen den beiden höchstgelegenen Punkten auf beiden Talseiten. Bei allen drei Querschnitten Herbst 2008 wurde eine signifikante Talverengung gemessen. Interessanterweise ist die maximale Talverengung bei NN und NS aktuell mit ca. 6.5 cm praktisch Herbst 2009 identisch und der dazwischen liegende NS Querschnitt NM zeigt nur eine maximale Talverengung von 2.5 cm. Alle drei Querschnitte zeigten bei deren Unterquerung durch den GBT bereits eine Talverengung von 1.5 bis 2.5 cm, d.h. die Talbewegungen durch die Drainage laufen dem Tunnelvortrieb zeitlich voraus. Das Punktpaar in NN zeigt, dass die Oberflächenbewegungen noch mehrere Jahre nach deren Unterquerung anhalten können, da das Tal an dieser Stelle noch nie so eng war wie aktuell, obwohl die Unterquerung bereits Anfang 2006 stattfand. In den Jahren 2009 bis 2011 schien eine Stabilisierung der Bewegungen eingetreten zu sein, doch in den letzten 2 Jahren hat sich das Tal an dieser Stelle um weitere 1.5 cm verengt. Abb. 2: Talflankenbewegungen in Querrichtung auf dem jeweils obersten Messniveau. L stellt die Horizontaldistanzen zwischen den beiden Punkten dar. Die Pfeile zeigen den Zeitpunkt der Unterquerung des jeweiligen Messquerschnitts.

4 4 M. Studer, A. Ryf, S. Loew, V. Lützenkirchen und T. Jesel 4.2 GPS Abb. 3 zeigt exemplarisch die Lageveränderungen von 2 GPS-Stationen durch den Tunnelvortrieb. Nalps Mauer wanderte zu Beginn 2 cm nach Norden, wo es Mitte 2007 zu einem Wendepunkt kam, worauf der Punkt bis Ende 2012 kontinuierlich Richtung Süden wanderte. Im Jahr 2013 scheint der Punkt nun 6 cm südlicher als zu Messbeginn stabil zu bleiben. Da dieser Punkt unmittelbar neben der Staumauer liegt, konnte gezeigt werden, dass die gesamte Mauer und deren unmittelbare Umgebung in den vergangenen 6 Jahren eine Relativbewegung von 8 cm aufwies. In der Ost-Westkomponente zeigte sich zwischen 2008 und 2012 eine kontinuierliche Bewegung in Richtung der Tunnelachse um ca. 2.5 cm. Der 2.2 km östlich der GBT-Achse gelegene Punkt SM Nord Ost zeigt aufgrund der grösseren Entfernung zur Achse kleinere Bewegungen. Aktuell liegt der Punkt 2.5 cm südlicher und 2.5 cm westlicher als zu Messbeginn, d.h. auch dieser Punkt hat sich in Richtung der Tunnelachse verschoben. Interessanterweise ist dieser Betrag gleich gross wie beim Punkt Nalps Mauer, der nur 400 m westlich der GBT-Achse liegt. Abb. 3: Lageveränderungen in Nord und Ost von 2 ausgewählten GPS-Stationen Abb. 4 zeigt die relativen Höhenänderungen dieser beiden Punkte im Verlauf der vergangenen 8 Jahre. Dabei zeigt sich bei Nalps Mauer seit Mitte 2010 eine Stabilisierung, obwohl im gleichen Zeitraum lagemässig noch eine Relativverschiebung von 4 cm nach Süden stattgefunden hat. Abb. 4: Höhenänderungen von 2 ausgewählten GPS- Stationen 4.3 Nivellement Abb. 5 zeigt die Geländesetzungen im Val Nalps in den vergangenen 8 Jahren in Form eines Längenprofils. Auch mit diesem Messverfahren ist klar erkennbar, dass Setzungen bereits vor der eigentlichen Tunnelunterquerung signifikant nachgewiesen werden und andererseits diese Setzungen noch mehrere Jahre nach der Fertigstellung des Tunnelrohbaus andauern können. Wie schwierig eine lokale Setzungsprognose durch die grosse Fels-

5 Erkenntnisse aus AlpTransit Gotthard Langzeitmonitoring 5 überlagerung von mehr als m und lokale geologische Heterogenitäten ist, zeigt die Tatsache, dass die grösste Absolutsetzung mit 8 cm ca. 1 km südlich der Mauer Nalps gemessen wird, obwohl die Felsüberdeckung im nördlichen Val Nalps viel kleiner ist (siehe Abb. 5 oben) und die GBT-Achse hier direkt unter dem Talfuss liegt. Abb. 5: Längenprofil der Geländesetzungen im Val Nalps, Erkenntnisse des Bauherrn Adrian Ryf, Leiter Geomatik AlpTransit Gotthard AG Wir wollen das Projekt AlpTransit Gotthard in der vereinbarten Qualität, möglichst rasch und zu minimalen Kosten realisieren hat sich die AlpTransit Gotthard AG schon früh als Ziel gesetzt. Qualität, Termine und Kosten standen und stehen in jeder Projektphase und bei jedem Teil des Gesamtprojektes im Vordergrund. Zur Erreichung dieser Ziele gehört ein rigoroses Risikomanagement, dessen Anfänge bis zum Beginn des Projektes zurückreichen. Das Bewusstsein, dass Risiken nicht nur beim Vortrieb tief im Berg, sondern auch an der Erdoberfläche im Bereich von Talsperren existieren, war bei den Verantwortlichen des Bauherrn früh vorhanden. Dass beim Tunnelbau der umliegende Fels drainiert wird und dies Setzungen an der Erdoberfläche zur Folge haben kann, hatten bereits andere Tunnelprojekte in der Schweiz gezeigt. Glücklicherweise liessen sich die am Anfang noch zweifelnden Experten und Behörden überzeugen, dass auch bei einem so tief liegenden Tunnel die Umgebung der Talsperren schon mehrere Jahre bevor sich der Tunnelvortrieb annäherte und auch während des ganzen Tunnelbaus mit grossräumigen Monitoring-Anlagen zu überwachen sei. Die Vortriebe von Sedrun Richtung Süden näherten sich den Talsperren drei Jahre vor denjenigen von Faido. Vorauserkundungen zur Lokalisierung wasserführender Störzonen und entsprechende Injektionsmassnahmen im Tunnel standen im Vordergrund, um den

6 6 M. Studer, A. Ryf, S. Loew, V. Lützenkirchen und T. Jesel Wasserzufluss zu begrenzen. Die Verzögerung der Bauzeit durch diese Massnahmen betrug ein halbes Jahr. Der Zusammenhang zwischen den Wasserzuflüssen im Tunnel und den an der Erdoberfläche gemessenen Setzungen war offensichtlich. Zunehmende Kenntnisse dieser Zusammenhänge und des geologischen Befundes ermöglichten es, ein zunehmend präziseres Rechenmodell (drei-dimensionales Finite-Elemente Modell) des Spannungs- Dehnungsverhaltens des Felsmassivs zu berechnen. In den Vortrieben von Faido Richtung Norden standen die Injektionsmassnahmen nicht mehr im Vordergrund und verzögerten den Vortrieb damit nicht mehr. Für die Talsperre Santa Maria, die in dieser Projektphase bei den Betrachtungen von höherer Bedeutung war, wurden drei Risikostufen definiert. Statt der Massnahmen auf Tunnelniveau wurden die Resultate des Monitorings an der Erdoberfläche permanent sorgfältig beobachtet und das Rechenmodell regelmässig nachgeführt, um bei Bedarf bauliche Massnahmen direkt an der Talsperre umsetzen zu können. Dieses geänderte Konzept erwies sich als optimale Wahl. Dank dem Einsatz der Experten und der engen Zusammenarbeit mit den Kraftwerkbetreibern konnte auf einer grossen Länge des Tunnels auf Abdichtungsinjektionen verzichtet werden. Bei strikter Befolgung der früheren Konzepte und ohne die grossräumigen Monitoring-Anlagen an der Erdoberfläche wären enorme Bauzeitverlängerungen und Mehrkosten im dreistelligen Millionenbereich entstanden. Im Nachhinein sind alle Beteiligten überzeugt, dass sich die grosse Investition in die Überwachung und in deren Begleitung durch die Experten in jedem Fall mehrfach gelohnt hat. Die Resultate der Monitoring-Anlagen, insbesondere die periodisch nachgeführten Grafiken, werden durch den Bauherrn und die von ihm beauftragten Experten noch heute regelmässig und intensiv analysiert, um bei aussergewöhnlichen Ergebnissen entsprechend reagieren zu können. 6 Erkenntnisse des Ingenieurgeologen I Prof. Dr. Simon Löw, Geologisches Institut der ETH Zürich Die langen Zeitreihen der verschiedenen Messsysteme ermöglichen eine weltweit einmalige Analyse der Entwicklung grossräumiger Deformationen über einem progressiv vorgetriebenen tiefliegenden Tunnelbauwerk und den mit diesen Deformationen verknüpften hydromechanisch gekoppelten Prozessen und Gebirgseigenschaften. Die Untersuchungen an der Professur für Ingenieurgeologie der ETH Zürich können in drei Themen aufgeteilt werden: 1. Natürliche reversible Deformationsprozesse in alpinen Talflanken 2. Geometrie der Vortriebs-induzierten Oberflächendeformationen 3. Zeitliche Entwicklung der Vortriebs-induzierten Oberflächendeformationen Das fortlaufend verbesserte Verständnis dieser Prozesse und Eigenschaften war sowohl für Entscheide während, wie auch nach dem abgeschlossenen Tunnelvortrieb von grosser Bedeutung. Auch zukünftige Untertageprojekte werden von den zahlreichen wissenschaftlichen und praktischen Erkenntnissen aus diesem Monitoringsystem des GBT profitieren. Die Tachymeter-Messanlagen zeigten während der ersten Messjahre ohne Einfluss des Tunnelvortriebs, d.h. der Phase der Erfassung des Normalverhaltens, unerwartet grosse und reversible Oberflächendeformationen in Richtung quer zu den jeweiligen Talachsen. Eine Detailanalyse ergab, dass die Ursache dieser natürlichen Bewegungen in volumetri-

7 Erkenntnisse aus AlpTransit Gotthard Langzeitmonitoring 7 schen Gebirgsdeformationen lag, die durch jährliche Variationen der Grundwasserspiegelhöhen in den angrenzenden Talflanken ausgelöst wurden (Loew et al. 2007a; El Tani and Bremen 2006). Es konnte zudem gezeigt werden, dass die Deformationen ohne messbare zeitliche Verzögerung auf Infiltrationsereignisse aus Schneeschmelze und Starkniederschläge reagieren. Diese Prozesse wurde in der Folge durch ein mathematisches Modell abgebildet, welches die horizontalen Deformationen quer zur Talachse in eine mathematische Beziehung zur Grundwasserneubildung aus Schneeschmelze und Starkniederschlägen, sowie zur Grundwasserentleerung in Trockenperioden stellt (Hansmann et al. 2012). Die Modellparameter wurden für jeden Querschnitt separat aus Verformungsdaten während den ersten 2-4 ungestörten Messjahre kalibriert. Das kalibrierte mathematische Modell ist in der Lage, die beobachteten natürlichen Deformationen mit hoher Präzision aus den gemessenen Klimadaten zu simulieren (Abb. 6) und wurde in den Folgejahren mit Erfolg eingesetzt, um die Vortriebs-induzierten kleinen Deformationen in grossen Distanzen von der Tunnelachse (insb. bei Sta. Maria) zuverlässig zu identifizieren und zu quantifizieren. Abb. 6: Gemessene (hellgrau) und modellierte (dunkelgrau) horizontale Verformungen quer zur Talachse in Val Termine (VT), Sta. Maria (SM), Nalps Süd (NS) und Nalps Nord (NN) im Vergleich zur relativen Position des Tunnelvortriebs. Die Pfeile zeigen die Kalibrationsperiode (Hansmann et al. 2012). Die Geometrie der Vortriebs-induzierten Verformungen zeigt in Richtung parallel zur Tunnelachse (Val Nalps und VT) in den ersten 10 Jahren nach Beginn des Vortriebs einen sehr unregelmässigen Verlauf, welcher primär durch die unterschiedlichen felsmechanischen und hydraulischen Eigenschaften der querschlägig durchörterten steilstehenden Formationen und Brüche bedingt ist. Nivellement-Linien quer zur Tunnelachse zeigen im Querschnitt NM einen viel ruhigeren Verlauf, welcher nahezu einer idealen Gauss schen Normalverteilung folgt. Dies wird durch die relativ homogenen geologischen Eigenschaften quer zur Tunnelachse erklärt. Die geologische Heterogenität und Anisotropie spielte somit für die Setzungsgeometrie eine entscheidende Rolle. Die unregelmässigen Setzungen (oder Krümmungen) an der Geländeoberfläche führen auch zu horizontalen Verformungen, welche ähnliche Magnituden aufweisen, wie die oben beschriebenen natürlichen Verformungen. Während sich vor der Tunnelbrust kompressive

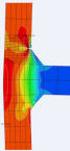

8 8 M. Studer, A. Ryf, S. Loew, V. Lützenkirchen und T. Jesel horizontale Verformungen (in beide Richtungen) ergeben, kehren sich bei Durchgang der Tunnelbrust unter den Messquerschnitten die Verformungen in horizontale Extension um. Aufgrund der hydraulischen und/oder mechanischen Gebirgsanisotropie sind über dem Tunnel die horizontalen Verformungen quer zur Tunnelachse leicht höher als in Richtung parallel zur Tunnelachse (Hansmann 2012). Numerische Modellrechnungen (Loew et al. 2007b; Hansmann 2012) bestätigen, dass die Deformationen an der Geländeoberfläche sowohl eine Funktion der hydraulischen Gebirgs- Durchlässigkeiten (und induzierten Porendruckabsenkungen durch Tunneldrainage), der Speichereigenschaften und Porositäten, der elastischen Verformungsparameter sowie vermutlich auch der Scherfestigkeiten grösserer Bruchflächen (Zangerl et al. 2008a,b) sind. Dabei sind diese Gebirgseigenschaften vor allem in der Tiefe, d.h. der Umgebung des drainierenden Tunnelbauwerks ausschlaggebend, da sich hier das Gebirge aufgrund der Drainage hydraulisch entlastet und mechanisch verformt. Die Druckentlastung in der Tiefe beginnt bei den durch Vorausbohrungen drainierten durchlässigen Störungen und breitet sich mit der Zeit aus diesen Bruchstrukturen in das geklüftete Umgebungsgestein aus. Auch bei den relativ kleinen Tunnelzuflüssen und Durchlässigkeiten des GBT-Vortriebs im Val Nalps (Masset et al. 2010) ergeben sich nach mehreren Jahren erhebliche Setzungsbeträge. Die Porendruckabsenkung durch hydraulische Diffusion in der Tiefe wird durch den progressiven Tunnelausbruch überlagert und manifestiert sich an der Geländeoberfläche durch transiente Deformationen. Im Gegensatz zum Sprengvortrieb (aus Sedrun) führt der schnelle TBM-Tunnelvortrieb (aus Faido) zu einem verzögerten Setzungsverhalten, wenn der Vortriebsstand als Referenz verwendet wird. Die meisten Messpunkte zeigen seit dem Durchschlag im Oktober 2010 eine Abnahme der Setzungsraten an, welche in den Jahren zuvor eine räumlich variable Rate von bis zu 25 mm/a aufgezeigt hatten. Aus den sich erst seit kurzem stabilisierten Setzungen über dem im Jahre 1996 ausgebrochenen Zugangstunnel Sedrun können hydraulische Diffusivitäten um oberflächennahe ( m Tiefe) Tunnelbauwerke von geschätzt werden. Diese sind in der Tiefe geringer, da sich die Setzungen über den tiefer liegenden Partien des GBT zwar teilweise verlangsamt aber noch nicht stabilisiert haben. 7 Erkenntnisse des Ingenieurgeologen II Dr. Volker Lützenkirchen, Dr. sc. nat. ETHZ, Geologe des Büros Dr. von Moos AG Zusätzlich zu den im vorangehenden Kapitel beschriebenen Untersuchungen stellen die erhobenen Vermessungsdaten Grundlagen für folgende Untersuchungen dar: Beurteilung von aus Setzungen resultierenden lokalen Krümmungen an der Geländeoberfläche und ihren Auswirkungen (Beispiel unten) Überwachung kleinräumiger, evtl. diskreter Bewegungen entlang von ±planaren Schwächezonen im Gebirge (Störzonen) Bestimmung des Bergwasservolumens, welches aufgrund der Zunahme der effektiven Spannungen im Gebirge durch den Vortrieb drainiert wird ("Netto-Wasserentnahme"), auf Grundlage der Bestimmung des Setzungsvolumens Der Vergleich unterschiedlicher Messmethoden (Tachymetrie, Präzisions-Nivellement und GPS-Daten) erlaubt zudem die Beurteilung der Plausibilität der Messresultate.

9 Erkenntnisse aus AlpTransit Gotthard Langzeitmonitoring 9 Vertikalbewegung im Vergleich zu 2002 [mm] Druckstollen Sta. Maria-Nalps Koordinate Y [m] Verengung GBT Öffnung D ruckstollen C urnera-n alps Anhand eines Beispiels wird im Folgenden gezeigt, wie die erhobenen Vermessungsdaten eine qualitative resp. halbquantitative Abschätzung von Bewegungstendenzen erlauben: Die Geometrie der Bewegungen an der Oberfläche ist entscheidend für die Entwicklung der kritischen Horizontalbewegungen im Bereich der Bogenstaumauern. Mittels Präzisionsnivellement und GPS-Messungen sind die Setzungen an der Geländeoberfläche heute bis in eine Distanz von 3 bis 4 km vom Trassee des GBT zu verfolgen. Es hat sich dabei auf einem Profil quer zum Trassee ein Setzungstrichter mit steilen Flanken und einem flachen Randbereich herausgebildet (Profil Stauhaltung Nalps, Abb. 7). E W Abb. 7: Ost-West-Profil 0 durch den Bereich der -5 Stauhaltung Nalps entlang -1 0 der Druckstollen Sta. Maria-Nalps sowie Curnera Nalps (Lützenkirchen , verändert) Ob diese an der Geländeoberfläche zu 2012 Stauhaltung -3 5 Nalps beobachtenden Bewegungen zu einer Verengung (=horizontale Verkürzung) quer zur Talachse oder zu einer Talöffnung (=horizontale Verlängerung) führen, ist abhängig von der Lage der Staumauer in diesem Trichter (Abb. 8). Im Bereich des konkav geformten Zentrums des Setzungstrichters bis zu einem Wendepunkt an der Flanke des Trichters kommt es oberhalb der Geländeoberfläche in horizontaler Richtung durch die Verkippung eines angenommenen Bauwerkes zu einer Verengung, im konvex gebogenen Bereich des Trichters zwischen dem Wendepunkt und Trichterrand zu einer Öffnung. Abb. 8: Schematische Darstellung des Zusammenhangs zwischen Verlauf des Setzungstrichters an der Oberfläche und den resultierenden horizontalen Bewegungen durch die Verkippung eines Bauwerkes. Abb. 9 zeigt eine Auswahl von Daten des Präzisionsnivellements und der tachymetrischen Überwachung jeweils im Sommer (August/September) im unmittelbaren Staumauerbereich Nalps. Es zeigt sich, dass nach 2005 vor allem im Bereich der Stauhaltung resp. der Talachse signifikante Setzungen zu verzeichnen waren. Das entsprechende Minimum des Setzungstrichters, in Abb. 9 mit Pfeilen markiert, bewegte sich in der Folgezeit unter Zunahme der Setzungsgeschwindigkeit nach Osten Richtung GBT-Trassee. Der Vortrieb erreichte den Staumauerbereich im Herbst Im Sommer 2008 lag das Minimum des Trichters ausserhalb des Stauhaltungsbereiches und bewegte sich weiter Richtung Trassee, bis es im Sommer 2012 bei einem Gesamtsetzungsbetrag von ca. -55 mm genau darüber lag Höhe über Meer [m]

10 10 M. Studer, A. Ryf, S. Loew, V. Lützenkirchen und T. Jesel Vertikalbewegung im Vergleich zu 2002 [mm] Horizontaldistanz NM ( ) [mm] Ost Nivellements Stufe 3 Nivellements Stufen 1 & West Druckstollen C urnera-n alps Druckstollen 2010 Sta. M aria-n alps -5 5 Bereich Bogen lokales Minimum GBT 450 m tiefer stau- mauer Koordinate [m] Vertikalbewegung Nivellement GBT 29 (Mauerfuss) [mm] Höhe über Meer [m] Abb. 9: Vergrössertes Ost-West- Profil durch den Bereich der Stauhaltung Nalps mit ausgewählten Daten aus Nivellement und Tachymetriemessungen (Lützenkirchen 2012, verändert). Der Staumauerbereich befand sich bis und mit 2007 im Bereich eines deutlich konkaven Abschnitts des Setzungstrichters. Durch die weitere Ostverschiebung des Trichterminimums lag er ab ca eher im Bereich des in Abb. 8 dargestellten Wendepunktes (Übergang konkavekonvexe Form) an der Trichterflanke. Entsprechend war zu erwarten, dass trotz anhaltender Setzung die Horizontalbewegung resp. die Talverengung im Mauerbereich nicht im gleichen Masse anhält wie die Setzung. Abb. 10 zeigt halbquantitativ diesen Zusammenhang anhand eines Tachymetrie- Punktepaares auf der Mauerkrone (Nr ) und dem nivellitisch gemessenen Punkt GBT29 am Mauerfuss. Bis und mit 2007 entwickeln sich Setzungsbeträge und die Horizontalbewegungen auf Kronenhöhe ungefähr gleich. Ab 2008 verengt sich das Tal auf diesem Niveau nur noch wenig, während sich die Setzung bis 2010 noch beschleunigte. Im Bereich der Stauhaltung Sta. Maria, welche ca. 2.5 km vom Trassee des GBT entfernt liegt, zeigt sich entsprechend eine Talöffnung, da sie sich im konvexen Bereich des Setzungstrichters befindet (nicht dargestellt). Abb. 10: Vergleich von Vertikalbewegung (Präzisionsnivellement) und Talverengung (Tachymetrie) im Talquerschnitt Nalps Mauer (Lützenkirchen 2012, verändert) 8 Erkenntnisse des Projektingenieurs Thomas Jesel, Dipl. Bauing, Amberg Engineering AG Im Vorfeld des Tunnelvortriebes wurde unter der Führung der Alp Transit Gotthard AG ein Expertengremium, die FK VST (Fachkommission Vortrieb und Stauhaltungen) gegründet, das sich dem Thema des Drainageeinflusses auf die Talsperrensicherheit angenommen hat.

11 Erkenntnisse aus AlpTransit Gotthard Langzeitmonitoring 11 Basierend auf theoretischen Überlegungen wurden Modellrechnungen durchgeführt, um die Auswirkungen des Tunnelbaus auf die beiden Stauanlagen Nalps und Sta. Maria zu simulieren. Ziel war es, Randbedingungen für den Tunnelbau hinsichtlich der maximal erlaubten Drainage zu definieren. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die entnommene Gesamtwassermenge im Einflussbereich der Stauhaltungen das entscheidende Kriterium war. Diese kritische Wassermenge wurde als Gesamtvolumen der temporären minus der stationären Wasserschüttung über die Zeit ermittelt. Durch das grossräumig angelegte Vermessungsnetz über dem Tunnel konnte der Einfluss des Tunnelbaus direkt beobachtet werden. Dabei ist zu beachten, dass es eine gewisse Verzögerung gibt zwischen der Wasserentnahme im Tunnel und den messbaren Auswirkungen an der Oberfläche. Als die entsprechenden Vortriebsarbeiten in den Einflussbereich der Stauanlagen kamen, konnte dies auch gut an den Messungen an der Oberfläche beobachtet werden. Wurde Wasser im Tunnel angetroffen, legte das Expertengremium auf Grund der bisherigen Erfahrung, dem bis dato entnommenen Gesamtvolumen und einer entsprechenden Prognose einen kritischen Wert für die Zone fest. Im Teilabschnitt Sedrun wurde bei der Störzone 44 eine Wasserschüttung von 12 l/s festgestellt und entschieden, dass der Bereich injiziert werden musste. Mit grossem Aufwand wurde die Schüttung auf 3 l/s reduziert und danach der Vortrieb fortgesetzt. Unterdessen waren die Bewegungen auch deutlich an der Stauhaltung Nalps messbar. Der Erfolg der Massnahme wurde auch direkt im Tunnel überprüft, indem der Wasserdruck überwacht wurde. Ein konstanter Wasserdruck hätte auf einen konstanten Bergwasserspiegel hingewiesen. Die Messungen zeigten jedoch, dass der gemessene Druck über die Zeit kontinuierlich abnahm. Daraus musste abgeleitet werden, dass die Reduktion des Wassereintrages zwar die Geschwindigkeit der Absenkung des Bergwasserspiegels und damit auch der Bewegungen an der Oberfläche reduzieren konnte nicht aber deren Endausmass. Die Messungen an der Oberfläche bestätigten diesen Sachverhalt. Dieses Ergebnis konnte aufgrund der Genauigkeit und der Prognoseschärfe der vorhandenen Modelle vorgängig so nicht vorausgesagt werden. Aus dieser Erkenntnis wurde für die Unterquerung der zweiten Stauhaltung Sta. Maria im Teilabschnitt Faido das Vorgehen angepasst. Obwohl die Staumauer auf Grund ihrer Lage und Konstruktion als kritischer einzustufen war, wurde auf Vorgaben an den maximalen Wassereintrag im Tunnel verzichtet. Stattdessen erfolgte eine detaillierte Analyse der Staumauer selbst, bis hin zu einem Sanierungskonzept für den Fall, dass die Grenzwerte der Verschiebungen bei der Staumauer erreicht hätten und die Mauer Schaden genommen hätte. Dieses Konzept wurde folgerichtig auch nicht angepasst, als auf der TBM im Tunnel eine wasserführende Zone mit initialen Schüttmengen von knapp unter 100 l/s angefahren wurde. Der Einfluss wurde entsprechend zeitversetzt an der Oberfläche gemessen. Bis heute hat sich dieses Konzept als richtig erwiesen. Die Bewegungen sind zwar noch nicht vollständig abgeklungen, aber bei beiden Staumauern wurden keine kritischen Verschiebungswerte erreicht und es ist aus heutiger Sicht auch nicht mehr damit zu rechnen, dass dies noch geschieht.

12 12 M. Studer, A. Ryf, S. Loew, V. Lützenkirchen und T. Jesel 9 Literatur EL TANI M., BREMEN R. (2006): Val Termine cyclic deformation due to seasonal variation of water table. Golden Rocks 2006, The 41st U.S. Symposium on Rock Mechanics (USRMS), June 17 21, 2006, Golden, CO HANSMANN J., LOEW S., Evans K., (2012): Reversible rockslope deformations caused by cyclic water table fluctuations in mountain slopes of the Central Swiss Alps. Hydrogeology Journal 20, HANSMANN J. (2012): Analysis of transient surface deformations above the Gotthard Base Tunnel (Switzerland). PhD Thesis ETH Zurich, pp. 180 LUETZENKIRCHEN V. & MATOUSEK, F. (2013): Nivellementmessungen bis 2012, unveröffentlichter Bericht Dr. von Moos AG, Bericht U1234M-14 vom LOEW S., EBNETER F., BREMEN R., HERFORT M., LUETZENKIRCHEN V., MATOUSEK F. (2007a): Annual Opening and Closure of Alpine Valleys. Felsbau, Rock and Soil Engineering 25 (5), LOEW S., HERFORT M., HANSMANN J. (2007b): Zeitliche und räumliche Entwicklung der Geländeverformungen bei Santa Maria: Untersuchungen mit einem vereinfachten hydromechanischen Modell, Unveröffentlichter Bericht AlpTransit Gotthard, ETH Zürich, Professur für Ingenieurgeologie Nr MASSET O., LOEW S. (2010): Hydraulic conductivity distribution in crystalline rocks, derived from inflows to tunnels and galleries in the Central Alps, Switzerland. Hydrogeology Journal 18(4): RYF A., HAAG R., SCHÄTTI I. (2000): AlpTransit Gotthard-Basistunnel: Aktueller Projektstand, ingenieurgeodätische Aspekte. XIII. Internationaler Kurs für Ingenieurvermessung, München STENGELE R, RYF A., SCHÄTTI I., STUDER M., SALVINI D. (2010): Vermessung im Gotthard-Basistunnel: Vortriebsvermessung, Laserscanning und Langzeit-Monitoring. 16. Internationaler Kurs für Ingenieurvermessung, München STUDER M., BRÄKER F. (2007): Kombinierter Einsatz von automatischen und manuellen Messmethoden bei einem Langzeitmonitoring. 15. Internationaler Kurs für Ingenieurvermessung, Graz STUDER M., BRÄKER F., RUTISHAUSER M., SCHÄTTI I., STENGELE R. (2004): Geodätisches Monitoring im Hochgebirge. 14. Internationaler Kurs für Ingenieurvermessung, Zürich ZANGERL C., EBERHARDT E., EVANS K., LOEW S. (2008a): Consolidation settlements above deep tunnels in fractured crystalline rock: Part 2 Numerical analysis of the Gotthard highway tunnel case study. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 45 (8), ZANGERL C., EVANS K., EBERHARDT E., LOEW S., (2008b): Consolidation settlements abovedeep tunnels in fractured crystalline rock: Part 1 Investigations above the Gotthard highway tunnel. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 45 (8),

Die Vermessung im Gotthard-Basistunnel

/ rya Die Vermessung im Gotthard-Basistunnel Organisation der Vermessung Sowohl die Bauherrschaft als auch die beauftragten Bauunternehmen haben auf den Baustellen des Gotthard-Basistunnels Vermessungsfachleute

/ rya Die Vermessung im Gotthard-Basistunnel Organisation der Vermessung Sowohl die Bauherrschaft als auch die beauftragten Bauunternehmen haben auf den Baustellen des Gotthard-Basistunnels Vermessungsfachleute

Messungen der AlpTransit Gotthard AG zur verstärkten Überwachung der Stauanlagen. also die Kraftwerke Vorderrhein

Messungen der AlpTransit Gotthard AG zur verstärkten Überwachung der Stauanlagen der Kraftwerke Vorderrhein AG Fritz Bräker 1. Einleitung Die drei Stauanlagen Curnera, Nalps und Sta. Maria der Kraftwerke

Messungen der AlpTransit Gotthard AG zur verstärkten Überwachung der Stauanlagen der Kraftwerke Vorderrhein AG Fritz Bräker 1. Einleitung Die drei Stauanlagen Curnera, Nalps und Sta. Maria der Kraftwerke

TBM-Vortriebe am Gotthard Basistunnel

TBM-Vortriebe am Gotthard Basistunnel Projektierung und Erfahrung aus dem Vortrieb Faido Thomas Jesel, Dipl. Ing. ETH, Amberg Engineering AG Felix Amberg, Dipl. Ing. ETH, Amberg Engineering AG Thomas Rohrer,

TBM-Vortriebe am Gotthard Basistunnel Projektierung und Erfahrung aus dem Vortrieb Faido Thomas Jesel, Dipl. Ing. ETH, Amberg Engineering AG Felix Amberg, Dipl. Ing. ETH, Amberg Engineering AG Thomas Rohrer,

Surveying the longest and deepest

Gotthard-Basetunnel: Surveying the longest and deepest railway-tunnel worldwide Roland Stengele, Dr. roland.stengele@bsf-swissphoto.com Geospatial World Forum, Swiss Day Geneva, 08. May 2014 Gotthard-Basetunnel:

Gotthard-Basetunnel: Surveying the longest and deepest railway-tunnel worldwide Roland Stengele, Dr. roland.stengele@bsf-swissphoto.com Geospatial World Forum, Swiss Day Geneva, 08. May 2014 Gotthard-Basetunnel:

6 Baustelle Zwischenangriff Sedrun

25 6 Baustelle Zwischenangriff Sedrun Der Teilabschnitt Sedrun ist der kürzeste Abschnitt des 57 km langen Gotthard Basistunnels, der auf 550 m ünn, der Meereshöhe von Bern, verlaufen wird. Die Baustelle

25 6 Baustelle Zwischenangriff Sedrun Der Teilabschnitt Sedrun ist der kürzeste Abschnitt des 57 km langen Gotthard Basistunnels, der auf 550 m ünn, der Meereshöhe von Bern, verlaufen wird. Die Baustelle

Projektbeschreibung des ETH-Forschungsprojektes im Aletschgebiet von Franzi Glüer und Simon Löw für Naturwunder aus Eis Aletsch von Marco Volken

Projektbeschreibung des ETH-Forschungsprojektes im Aletschgebiet von Franzi Glüer und Simon Löw für Naturwunder aus Eis Aletsch von Marco Volken Glückliche Gesichter nach einer Woche Arbeit mit der Installation

Projektbeschreibung des ETH-Forschungsprojektes im Aletschgebiet von Franzi Glüer und Simon Löw für Naturwunder aus Eis Aletsch von Marco Volken Glückliche Gesichter nach einer Woche Arbeit mit der Installation

Rezente Hebungsraten der Nordschweiz

armasuisse Rezente Hebungsraten der Nordschweiz (aus Präzisionsnivellements der Landesvermessung) Symposium Neotektonik-Erdbeben Nordschweiz 5. Mai 2009 ETH Zürich Andreas Schlatter swisstopo Einleitung

armasuisse Rezente Hebungsraten der Nordschweiz (aus Präzisionsnivellements der Landesvermessung) Symposium Neotektonik-Erdbeben Nordschweiz 5. Mai 2009 ETH Zürich Andreas Schlatter swisstopo Einleitung

Die neue Gotthardbahn Stand der Arbeiten

Die neue Gotthardbahn Stand der Arbeiten 3. November 2005 SKMF-Herbstveranstaltung 05 Besuch in Amsteg 03.11.2005 Linienführung Gotthard-Basistunnel Übersicht Zürich - Lugano Gotthard-Basistunnel Fahrzeiten

Die neue Gotthardbahn Stand der Arbeiten 3. November 2005 SKMF-Herbstveranstaltung 05 Besuch in Amsteg 03.11.2005 Linienführung Gotthard-Basistunnel Übersicht Zürich - Lugano Gotthard-Basistunnel Fahrzeiten

Gotthard Basistunnel, Los Faido: Erfahrungen aus einem TBM-Vortrieb mit grosser Überdeckung

Kolloquium ETHZ 7. Mai 2009 Tunnelbau in druckhaftem Gebirge Basistunnel, Los Faido: Erfahrungen aus einem TBM-Vortrieb mit grosser Überdeckung präsentiert von: Yves Boissonnas, Dipl. Bauingenieur ETH/SIA

Kolloquium ETHZ 7. Mai 2009 Tunnelbau in druckhaftem Gebirge Basistunnel, Los Faido: Erfahrungen aus einem TBM-Vortrieb mit grosser Überdeckung präsentiert von: Yves Boissonnas, Dipl. Bauingenieur ETH/SIA

Vermessung im Gotthard-Basistunnel: Vortriebsvermessung, Laserscanning und Langzeit-Monitoring

T. Wunderlich (Hrsg.) Ingenieurvermessung 2010 Herbert Wichmann Verlag Vermessung im Gotthard-Basistunnel: Vortriebsvermessung, Laserscanning und Langzeit-Monitoring Roland STENGELE, Adrian RYF, Ivo SCHÄTTI,

T. Wunderlich (Hrsg.) Ingenieurvermessung 2010 Herbert Wichmann Verlag Vermessung im Gotthard-Basistunnel: Vortriebsvermessung, Laserscanning und Langzeit-Monitoring Roland STENGELE, Adrian RYF, Ivo SCHÄTTI,

Grundlagenvermessung AlpTransit Gotthard-Basistunnel

Diplomarbeit Sommersemester 2006 Grundlagenvermessung AlpTransit Gotthard-Basistunnel Samuel Bühler Betreuer: Adrian Ryf Diplomkolloquium 05. 05. Juli Juli 2006 2006 Hat sich die Linie Erstfeld-Biasca

Diplomarbeit Sommersemester 2006 Grundlagenvermessung AlpTransit Gotthard-Basistunnel Samuel Bühler Betreuer: Adrian Ryf Diplomkolloquium 05. 05. Juli Juli 2006 2006 Hat sich die Linie Erstfeld-Biasca

Seismologie und Geodynamik in der Schweiz: Was kann GNSS beitragen?

Seismologie und Geodynamik in der Schweiz: Was kann GNSS beitragen? Markus Rothacher und Simon Häberling Institut für Geodäsie und Photogrammetrie, ETH Zürich Motivation: Erdbeben Basel 1356 (Karl Jauslin)

Seismologie und Geodynamik in der Schweiz: Was kann GNSS beitragen? Markus Rothacher und Simon Häberling Institut für Geodäsie und Photogrammetrie, ETH Zürich Motivation: Erdbeben Basel 1356 (Karl Jauslin)

So müsste es gehen oder das Spiel der Ingenieure mit der Erreichbarkeit von Stuttgart

So müsste es gehen oder das Spiel der Ingenieure mit der Erreichbarkeit von Stuttgart Dr. Jakob Sierig Diplom-Geologe Das Ausgangslage Beim Projekt Stuttgart 21 wird der Hauptbahnhof unter die Erde verlegt.

So müsste es gehen oder das Spiel der Ingenieure mit der Erreichbarkeit von Stuttgart Dr. Jakob Sierig Diplom-Geologe Das Ausgangslage Beim Projekt Stuttgart 21 wird der Hauptbahnhof unter die Erde verlegt.

Ceneri-Basistunnel Tunnelvermessung aus Sicht des Bauunternehmers. Thomas Heiniger und Oliver Schneider Amberg Technologies AG, Regensdorf

Ceneri-Basistunnel Tunnelvermessung aus Sicht des Bauunternehmers Thomas Heiniger und Oliver Schneider Amberg Technologies AG, Regensdorf Agenda Thomas Heiniger Projektvorstellung Unternehmervermessung

Ceneri-Basistunnel Tunnelvermessung aus Sicht des Bauunternehmers Thomas Heiniger und Oliver Schneider Amberg Technologies AG, Regensdorf Agenda Thomas Heiniger Projektvorstellung Unternehmervermessung

Mögliche Bewegungsabläufe in Störungsbereichen im Rheinischen Braunkohlenrevier

Mögliche Bewegungsabläufe in Störungsbereichen im Rheinischen Braunkohlenrevier Informationsveranstaltung RWE Power AG Univ.Prof. Dr.-Ing. Axel Preuße Inhalt Übersicht der Präsentation Beschreibung der

Mögliche Bewegungsabläufe in Störungsbereichen im Rheinischen Braunkohlenrevier Informationsveranstaltung RWE Power AG Univ.Prof. Dr.-Ing. Axel Preuße Inhalt Übersicht der Präsentation Beschreibung der

Alpenquerende Tunnelprojekte und Herausforderungen an die Ingenieurgeodäsie

Vermessung & Geoinformation 3/2009, S. 319 323, 2 Abb. 319 Alpenquerende Tunnelprojekte und Herausforderungen an die Ingenieurgeodäsie Hilmar Ingensand, Zürich Kurzfassung Der neue Gotthard-Basistunnel

Vermessung & Geoinformation 3/2009, S. 319 323, 2 Abb. 319 Alpenquerende Tunnelprojekte und Herausforderungen an die Ingenieurgeodäsie Hilmar Ingensand, Zürich Kurzfassung Der neue Gotthard-Basistunnel

Kolloquium ETHZ: Tunnel in anhydritführendem Gebirge

QUELLERSCHEINUNGEN IM GOTSCHNATUNNEL Referenten : Dr. Ruedi Krähenbühl und Ruedi Gall, Chur Inhalt Präsentation Gotschnatunnel 1. Überblick Bauwerke (inkl. Bauvorgang) R. Gall 2. Resultate Überwachung

QUELLERSCHEINUNGEN IM GOTSCHNATUNNEL Referenten : Dr. Ruedi Krähenbühl und Ruedi Gall, Chur Inhalt Präsentation Gotschnatunnel 1. Überblick Bauwerke (inkl. Bauvorgang) R. Gall 2. Resultate Überwachung

Projektkennzahlen Rohbau Gotthard-Basistunnel

Projektkennzahlen Rohbau Gotthard-Basistunnel Längen, Tiefen und Strecken Länge des gesamten Tunnel- und Stollensystems Länge des Gotthard-Basistunnels, Nordportal Erstfeld bis Südportal Bodio Total Einspurtunnelröhren

Projektkennzahlen Rohbau Gotthard-Basistunnel Längen, Tiefen und Strecken Länge des gesamten Tunnel- und Stollensystems Länge des Gotthard-Basistunnels, Nordportal Erstfeld bis Südportal Bodio Total Einspurtunnelröhren

Sturmgefährdung Schweiz

Sturmgefährdung Schweiz 12. November 2015, Messe Sicherheit Stefan Müller, Meteotest, Bern Quelle: PLANAT Silke Dierer, Stefan Müller, Meteotest, Bern Peter Stucki, Stefan Brönnimann, Olivia Romppainen-Martius,

Sturmgefährdung Schweiz 12. November 2015, Messe Sicherheit Stefan Müller, Meteotest, Bern Quelle: PLANAT Silke Dierer, Stefan Müller, Meteotest, Bern Peter Stucki, Stefan Brönnimann, Olivia Romppainen-Martius,

Klimawandel in Deutschland: Was wissen wir und worauf fußen diese Erkenntnisse? Dr. Thomas Deutschländer Deutscher Wetterdienst.

Klimawandel in Deutschland: Was wissen wir und worauf fußen diese Erkenntnisse? Dr. Thomas Deutschländer Deutscher Wetterdienst Seite 1 Entwicklung der Globaltemperatur 1850 bis 2015 von der Klimareferenzperiode

Klimawandel in Deutschland: Was wissen wir und worauf fußen diese Erkenntnisse? Dr. Thomas Deutschländer Deutscher Wetterdienst Seite 1 Entwicklung der Globaltemperatur 1850 bis 2015 von der Klimareferenzperiode

Abb. 1 Mittleres Eintrittsdatum der maximalen Schneedeckenhöhe Zeitraum 1961/90.

Abb. 1 Mittleres Eintrittsdatum der maximalen Schneedeckenhöhe Zeitraum 1961/90. Abb. 2 Mittlere Schneedeckendauer Zeitraum 1961/90. Den Kartendarstellungen liegen ca. 550 geprüfte, vollständige 30-jährige

Abb. 1 Mittleres Eintrittsdatum der maximalen Schneedeckenhöhe Zeitraum 1961/90. Abb. 2 Mittlere Schneedeckendauer Zeitraum 1961/90. Den Kartendarstellungen liegen ca. 550 geprüfte, vollständige 30-jährige

Weshalb sind die besten Koordinaten nicht immer die richtigen?

497 Weshalb sind die besten Koordinaten nicht immer die richtigen? Stefan KRUMMENACHER und Ivo SCHÄTTI 1 Stand Neue Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT) 1.1 Gotthard-Basistunnel (GBT) Nach der Eröffnungsfeier

497 Weshalb sind die besten Koordinaten nicht immer die richtigen? Stefan KRUMMENACHER und Ivo SCHÄTTI 1 Stand Neue Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT) 1.1 Gotthard-Basistunnel (GBT) Nach der Eröffnungsfeier

Gotschna Tunnel Klosters Geologische Abklärungen 2013

Gotschna Tunnel losters Geologische Abklärungen 2013 Untersuchung Schadensursache 03.04.2014, Folie 0 Tektonik: Lithologie Geologisch-tektonischer Überblick Tunnelgebirge - Sandkalke - Phyllite - / Rauhwacke

Gotschna Tunnel losters Geologische Abklärungen 2013 Untersuchung Schadensursache 03.04.2014, Folie 0 Tektonik: Lithologie Geologisch-tektonischer Überblick Tunnelgebirge - Sandkalke - Phyllite - / Rauhwacke

Bei näherer Betrachtung des Diagramms Nr. 3 fällt folgendes auf:

18 3 Ergebnisse In diesem Kapitel werden nun zunächst die Ergebnisse der Korrelationen dargelegt und anschließend die Bedingungen der Gruppenbildung sowie die Ergebnisse der weiteren Analysen. 3.1 Ergebnisse

18 3 Ergebnisse In diesem Kapitel werden nun zunächst die Ergebnisse der Korrelationen dargelegt und anschließend die Bedingungen der Gruppenbildung sowie die Ergebnisse der weiteren Analysen. 3.1 Ergebnisse

Die seismische Struktur der Arava-Störung, Totes-Meer-Transform

Die seismische Struktur der Arava-Störung, Totes-Meer-Transform Nils Maercklin Disputation an der Universität Potsdam 2. Juli 2004 Dissertation: Seismic structure of the Arava Fault, Dead Sea Transform

Die seismische Struktur der Arava-Störung, Totes-Meer-Transform Nils Maercklin Disputation an der Universität Potsdam 2. Juli 2004 Dissertation: Seismic structure of the Arava Fault, Dead Sea Transform

AlpTransit Gotthard: Aktuelle Erfahrungen und Entwicklungen beim Bau des Gotthard Basistunnel

AlpTransit Gotthard: Aktuelle Erfahrungen und Entwicklungen beim Bau des Gotthard Basistunnel Heinz Ehrbar AlpTransit Gotthard AG, Luzern, Schweiz Andreas Henke Ingenieurgemeinschaft Gotthard-Basistunnel

AlpTransit Gotthard: Aktuelle Erfahrungen und Entwicklungen beim Bau des Gotthard Basistunnel Heinz Ehrbar AlpTransit Gotthard AG, Luzern, Schweiz Andreas Henke Ingenieurgemeinschaft Gotthard-Basistunnel

Migration DTM-AV / DHM25 nach DTM-TLM

Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS armasuisse Bundesamt für Landestopografie swisstopo swissalti 3D Ausgabebericht 2012 Allgemeines über swissalti 3D Im Rahmen

Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS armasuisse Bundesamt für Landestopografie swisstopo swissalti 3D Ausgabebericht 2012 Allgemeines über swissalti 3D Im Rahmen

Lineares Gleichungssystem - Vertiefung

Lineares Gleichungssystem - Vertiefung Die Lösung Linearer Gleichungssysteme ist das "Gauß'sche Eliminationsverfahren" gut geeignet - schon erklärt unter Z02. Alternativ kann mit einem Matrixformalismus

Lineares Gleichungssystem - Vertiefung Die Lösung Linearer Gleichungssysteme ist das "Gauß'sche Eliminationsverfahren" gut geeignet - schon erklärt unter Z02. Alternativ kann mit einem Matrixformalismus

Die Entwicklung des Erde-Mond-Systems

THEORETISCHE AUFGABE Nr. 1 Die Entwicklung des Erde-Mond-Systems Wissenschaftler können den Abstand Erde-Mond mit großer Genauigkeit bestimmen. Sie erreichen dies, indem sie einen Laserstrahl an einem

THEORETISCHE AUFGABE Nr. 1 Die Entwicklung des Erde-Mond-Systems Wissenschaftler können den Abstand Erde-Mond mit großer Genauigkeit bestimmen. Sie erreichen dies, indem sie einen Laserstrahl an einem

12 Zusammenfassung. Zusammenfassung 207

Zusammenfassung 207 12 Zusammenfassung Die Arbeit liefert einen Beitrag zur Ermittlung der hydraulischen Verluste von Stirnradverzahnungen. Insbesondere wurde der Einfluss des Flanken- und des Kopfspieles

Zusammenfassung 207 12 Zusammenfassung Die Arbeit liefert einen Beitrag zur Ermittlung der hydraulischen Verluste von Stirnradverzahnungen. Insbesondere wurde der Einfluss des Flanken- und des Kopfspieles

Verwandte Begriffe Maxwell-Gleichungen, elektrisches Wirbelfeld, Magnetfeld von Spulen, magnetischer Fluss, induzierte Spannung.

Verwandte Begriffe Maxwell-Gleichungen, elektrisches Wirbelfeld, Magnetfeld von Spulen, magnetischer Fluss, induzierte Spannung. Prinzip In einer langen Spule wird ein Magnetfeld mit variabler Frequenz

Verwandte Begriffe Maxwell-Gleichungen, elektrisches Wirbelfeld, Magnetfeld von Spulen, magnetischer Fluss, induzierte Spannung. Prinzip In einer langen Spule wird ein Magnetfeld mit variabler Frequenz

7 Beziehungen im Raum

Lange Zeit glaubten die Menschen, die Erde sei eine Scheibe. Heute zeigen dir Bilder aus dem Weltall sehr deutlich, dass die Erde die Gestalt einer Kugel hat. 7 Beziehungen im Raum Gradnetz der Erde Längengrade

Lange Zeit glaubten die Menschen, die Erde sei eine Scheibe. Heute zeigen dir Bilder aus dem Weltall sehr deutlich, dass die Erde die Gestalt einer Kugel hat. 7 Beziehungen im Raum Gradnetz der Erde Längengrade

Beschränktheit, Monotonie & Symmetrie

Beschränktheit, Monotonie & Symmetrie ein Referat Dies ist eine Beilage zum Gruppen-SOL - Projekt Potenz- & Exponentialfunktionen Ronald Balestra CH - 8046 Zürich www.ronaldbalestra.ch November 2015 Inhaltsverzeichnis

Beschränktheit, Monotonie & Symmetrie ein Referat Dies ist eine Beilage zum Gruppen-SOL - Projekt Potenz- & Exponentialfunktionen Ronald Balestra CH - 8046 Zürich www.ronaldbalestra.ch November 2015 Inhaltsverzeichnis

Institut für Felsmechanik und Tunnelbau, TU Graz

R. Leitner, H. Müller 1 Numerische Modellierung von Wasserzutritten für tiefliegende Tunnel R. Leitner 1), H. Müller 2) 1) Institut für Felsmechanik und Tunnelbau, TU Graz 2) 3G Gruppe Geotechnik Graz

R. Leitner, H. Müller 1 Numerische Modellierung von Wasserzutritten für tiefliegende Tunnel R. Leitner 1), H. Müller 2) 1) Institut für Felsmechanik und Tunnelbau, TU Graz 2) 3G Gruppe Geotechnik Graz

Diplomarbeit: Modellierung des Austausches zwischen Oberflächenwasser und Grundwasser mit Hilfe des Umwelttracers Temperatur

Diplomarbeit: Modellierung des Austausches zwischen Oberflächenwasser und Grundwasser mit Hilfe des Umwelttracers Temperatur Von Johannes Ahrns Betreuer Prof. Dr.-Ing. Thomas Grischek Dipl.-Ing. Kerstin

Diplomarbeit: Modellierung des Austausches zwischen Oberflächenwasser und Grundwasser mit Hilfe des Umwelttracers Temperatur Von Johannes Ahrns Betreuer Prof. Dr.-Ing. Thomas Grischek Dipl.-Ing. Kerstin

Geodätisches Kolloquium

Geodätisches Kolloquium Projekte der Ingenieurvermessung DVW NRW e.v. Gesellschaft für Geodäsie Geoinformation und Landmanagement Deutscher Dachverband für Geoinformation e.v. Hochschule Bochum DVW VDV

Geodätisches Kolloquium Projekte der Ingenieurvermessung DVW NRW e.v. Gesellschaft für Geodäsie Geoinformation und Landmanagement Deutscher Dachverband für Geoinformation e.v. Hochschule Bochum DVW VDV

Das Niederschlagsgeschehen in Mitteleuropa in den ersten 12 Tagen des August 2002

Das Niederschlagsgeschehen in Mitteleuropa in den ersten 12 Tagen des August 2002 In den ersten 12 Tagen des August 2002 kam es in Mitteleuropa zu verschiedenen Starkregenereignissen, die große Schäden

Das Niederschlagsgeschehen in Mitteleuropa in den ersten 12 Tagen des August 2002 In den ersten 12 Tagen des August 2002 kam es in Mitteleuropa zu verschiedenen Starkregenereignissen, die große Schäden

Kurzbeurteilung der Baukosten

(PAS) Kurzbeurteilung der Baukosten 21. März 2005 BATIGROUP AG, Tunnelbau Kurzbeurteilung der Baukosten Seite 2 von 8 Inhaltsverzeichnis 0 ZUSAMMENFASSUNG 3 1 ALLGEMEINES 4 1.1 Aufgabenstellung 4 1.2 Grundlagen

(PAS) Kurzbeurteilung der Baukosten 21. März 2005 BATIGROUP AG, Tunnelbau Kurzbeurteilung der Baukosten Seite 2 von 8 Inhaltsverzeichnis 0 ZUSAMMENFASSUNG 3 1 ALLGEMEINES 4 1.1 Aufgabenstellung 4 1.2 Grundlagen

Das Steuerleitsystem im Teilabschnitt Bodio des Gotthard- Basistunnel

Ingenieurvermessung 2004 14th International Conference on Engineering Surveying Zürich, 15. 19. März 2004 Das Steuerleitsystem im Teilabschnitt Bodio des Gotthard- Basistunnel Reinhard Deicke, Consorzio

Ingenieurvermessung 2004 14th International Conference on Engineering Surveying Zürich, 15. 19. März 2004 Das Steuerleitsystem im Teilabschnitt Bodio des Gotthard- Basistunnel Reinhard Deicke, Consorzio

Geologische Risiken und Massnahmenplanung am Beispiel des Teilabschnitts Sedrun

Geologische Risiken und Massnahmenplanung am Beispiel des Teilabschnitts Sedrun Heinz Ehrbar, Silvia Schoch Keller AlpTransit Gotthard AG, Luzern, Schweiz ABSTRACT: AlpTransit Gotthard Ltd has been entrusted

Geologische Risiken und Massnahmenplanung am Beispiel des Teilabschnitts Sedrun Heinz Ehrbar, Silvia Schoch Keller AlpTransit Gotthard AG, Luzern, Schweiz ABSTRACT: AlpTransit Gotthard Ltd has been entrusted

Beobachtung von Exoplaneten durch Amateure von Dr. Otmar Nickel (AAG Mainz)

Beobachtung von Exoplaneten durch Amateure von Dr. Otmar Nickel (AAG Mainz) 25.6.2012 Seit der ersten Entdeckung eines Planeten um einen Stern außerhalb unseres Sonnensystems (1995) sind bereits über 400

Beobachtung von Exoplaneten durch Amateure von Dr. Otmar Nickel (AAG Mainz) 25.6.2012 Seit der ersten Entdeckung eines Planeten um einen Stern außerhalb unseres Sonnensystems (1995) sind bereits über 400

Auswahl von Schätzfunktionen

Auswahl von Schätzfunktionen Worum geht es in diesem Modul? Überblick zur Punktschätzung Vorüberlegung zur Effizienz Vergleich unserer Schätzer für My unter Normalverteilung Relative Effizienz Einführung

Auswahl von Schätzfunktionen Worum geht es in diesem Modul? Überblick zur Punktschätzung Vorüberlegung zur Effizienz Vergleich unserer Schätzer für My unter Normalverteilung Relative Effizienz Einführung

Wie lange wird unsere Warmzeit, das Holozän, noch dauern?

Wie lange wird unsere Warmzeit, das Holozän, noch dauern? Das Klima der vergangenen vielen Hunderttausend Jahre ist gekennzeichnet durch die Abwechslung von Warmzeiten und Eiszeiten, wie Bild 1 zeigt.

Wie lange wird unsere Warmzeit, das Holozän, noch dauern? Das Klima der vergangenen vielen Hunderttausend Jahre ist gekennzeichnet durch die Abwechslung von Warmzeiten und Eiszeiten, wie Bild 1 zeigt.

Das Baptisterium der Basilika Santa Maria Assunta in Aquileia. The Baptistery of the Basilica Santa Maria Assunta in Aquileia

/ Vermessungskunde Das Baptisterium der Basilika Santa Maria Assunta in Aquileia Photogrammetrische und berührungslose tachymetrische Vermessung eines Bauwerks aus dem 4. Jahrhundert. The Baptistery of

/ Vermessungskunde Das Baptisterium der Basilika Santa Maria Assunta in Aquileia Photogrammetrische und berührungslose tachymetrische Vermessung eines Bauwerks aus dem 4. Jahrhundert. The Baptistery of

Standardisierte Vorgehensweisen und Regeln zur Gewährleistung von: Eindeutigkeit Schlussfolgerungen aus empirischen Befunden sind nur dann zwingend

Standardisierte Vorgehensweisen und Regeln zur Gewährleistung von: Eindeutigkeit Schlussfolgerungen aus empirischen Befunden sind nur dann zwingend oder eindeutig, wenn keine alternativen Interpretationsmöglichkeiten

Standardisierte Vorgehensweisen und Regeln zur Gewährleistung von: Eindeutigkeit Schlussfolgerungen aus empirischen Befunden sind nur dann zwingend oder eindeutig, wenn keine alternativen Interpretationsmöglichkeiten

ZENTRALANSTALT FÜR METEOROLOGIE UND GEODYNAMIK. Meteorologische Analyse des Niederschlags von Juni 2009

Meteorologische Analyse des Niederschlags von 22.-25. Juni 2009 Thomas Haiden 30. Juni 2009 Synopsis Im 72-stündigen Zeitraum von 22.6.09 bis 25.6.09 (jeweils 06 UTC) fielen in weiten Teilen der Bundesländer

Meteorologische Analyse des Niederschlags von 22.-25. Juni 2009 Thomas Haiden 30. Juni 2009 Synopsis Im 72-stündigen Zeitraum von 22.6.09 bis 25.6.09 (jeweils 06 UTC) fielen in weiten Teilen der Bundesländer

Vermessungstechnologien im Dienste der Naturgefahren-Prävention

Vermessungstechnologien im Dienste der Naturgefahren-Prävention Zertifikatslehrgang Remote Sensing and New Monitoring Techniques in Applied Geology ETH Zürich, 25. 10. 2011 Stephan Landtwing Inhaltübersicht

Vermessungstechnologien im Dienste der Naturgefahren-Prävention Zertifikatslehrgang Remote Sensing and New Monitoring Techniques in Applied Geology ETH Zürich, 25. 10. 2011 Stephan Landtwing Inhaltübersicht

5 Ergebnisse. 5.1 Statistik. 5.2 Kalibrierung. Ergebnisse 49

Ergebnisse 49 5 Ergebnisse 5.1 Statistik Der Kolmogorov-Smirnow-Test ist ein statistischer Test auf Übereinstimmung zweier Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Das kann ein Vergleich der Verteilungen zweier

Ergebnisse 49 5 Ergebnisse 5.1 Statistik Der Kolmogorov-Smirnow-Test ist ein statistischer Test auf Übereinstimmung zweier Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Das kann ein Vergleich der Verteilungen zweier

Kapitel 3. Minkowski-Raum. 3.1 Raumzeitlicher Abstand

Kapitel 3 Minkowski-Raum Die Galilei-Transformation lässt zeitliche Abstände und Längen unverändert. Als Länge wird dabei der räumliche Abstand zwischen zwei gleichzeitigen Ereignissen verstanden. Solche

Kapitel 3 Minkowski-Raum Die Galilei-Transformation lässt zeitliche Abstände und Längen unverändert. Als Länge wird dabei der räumliche Abstand zwischen zwei gleichzeitigen Ereignissen verstanden. Solche

Stuttgart 21, Tunnel im quellfähigen Gebirge Sitzung des Lenkungskreises

Prof. Dr.-Ing. W. Wittke Beratende Ingenieure für Grundbau und Felsbau GmbH Worldwide Engineering Stuttgart 21, Tunnel im quellfähigen Gebirge Sitzung des Lenkungskreises Wir erläutern Ihnen heute: die

Prof. Dr.-Ing. W. Wittke Beratende Ingenieure für Grundbau und Felsbau GmbH Worldwide Engineering Stuttgart 21, Tunnel im quellfähigen Gebirge Sitzung des Lenkungskreises Wir erläutern Ihnen heute: die

AF2 Funktionsgraphen interpretieren

Was kann man aus einem Funktionsgraphen ablesen? Anhand eines Funktionsgraphen kann man viele Informationen ablesen. Der Verlauf des Graphen und besondere Punkte der Funktion werden daran deutlich. Allgemein

Was kann man aus einem Funktionsgraphen ablesen? Anhand eines Funktionsgraphen kann man viele Informationen ablesen. Der Verlauf des Graphen und besondere Punkte der Funktion werden daran deutlich. Allgemein

Herbert Formayer Gute Praxis in der Übertragung von Ergebnissen von Klimamodellen auf lokale Gebiete

Gute Praxis in der Übertragung von Ergebnissen von Klimamodellen auf lokale Gebiete Universität für Bodenkultur, Wien Institut für Meteorologie (BOKU-Met) & Zentrum für globalen Wandel und Nachhaltigkeit

Gute Praxis in der Übertragung von Ergebnissen von Klimamodellen auf lokale Gebiete Universität für Bodenkultur, Wien Institut für Meteorologie (BOKU-Met) & Zentrum für globalen Wandel und Nachhaltigkeit

Analyse des Betriebszustandes der ZKS-Abfall. Empfehlungen für den zukünftigen Betrieb

Analyse des Betriebszustandes der ZKS-Abfall Empfehlungen für den zukünftigen Betrieb Stand: 21. März 2011 Neutrale Prüfung der ZKS-Abfall Nachdem die ZKS-Abfall ab 1. April 2010, dem Inkrafttreten der

Analyse des Betriebszustandes der ZKS-Abfall Empfehlungen für den zukünftigen Betrieb Stand: 21. März 2011 Neutrale Prüfung der ZKS-Abfall Nachdem die ZKS-Abfall ab 1. April 2010, dem Inkrafttreten der

5.3 Drehimpuls und Drehmoment im Experiment

5.3. DREHIMPULS UND DREHMOMENT IM EXPERIMENT 197 5.3 Drehimpuls und Drehmoment im Experiment Wir besprechen nun einige Experimente zum Thema Drehimpuls und Drehmoment. Wir betrachten ein System von N Massenpunkten,

5.3. DREHIMPULS UND DREHMOMENT IM EXPERIMENT 197 5.3 Drehimpuls und Drehmoment im Experiment Wir besprechen nun einige Experimente zum Thema Drehimpuls und Drehmoment. Wir betrachten ein System von N Massenpunkten,

Laufrad für einen radialen Verdichter mit optimaler Geometrie nach der Festigkeitsanalyse mit der Methode der Finiten Elemente

Laufrad für einen radialen Verdichter mit optimaler Geometrie nach der Festigkeitsanalyse mit der Methode der Finiten Elemente Geometrieoptimierung eines schnellläufigen Radiallaufrades Allgemeines Laufräder

Laufrad für einen radialen Verdichter mit optimaler Geometrie nach der Festigkeitsanalyse mit der Methode der Finiten Elemente Geometrieoptimierung eines schnellläufigen Radiallaufrades Allgemeines Laufräder

Detailanalyse der Mehrwegeverhältnisse auf dem Dach einer GPS-Referenzstation

Detailanalyse der Mehrwegeverhältnisse auf dem Dach einer GPS-Referenzstation Lambert Wanninger, Neuwied 5. GPS-Antennenworkshop, Frankfurt/Main, 3. November 2003 Mehrwegeeinflüsse entfernte Reflektoren

Detailanalyse der Mehrwegeverhältnisse auf dem Dach einer GPS-Referenzstation Lambert Wanninger, Neuwied 5. GPS-Antennenworkshop, Frankfurt/Main, 3. November 2003 Mehrwegeeinflüsse entfernte Reflektoren

Höhendifferenzierung der Teilgebiete im LARSIM WHM für die Schneemodellierung

Höhendifferenzierung der Teilgebiete im LARSIM WHM für die Schneemodellierung Natalie Stahl WWA Technische Umsetzung Hydron GmbH Inhalt A) Beschreibung des Problems B) Lösungsansatz C) Detailstudie Sensitivitätsanalyse

Höhendifferenzierung der Teilgebiete im LARSIM WHM für die Schneemodellierung Natalie Stahl WWA Technische Umsetzung Hydron GmbH Inhalt A) Beschreibung des Problems B) Lösungsansatz C) Detailstudie Sensitivitätsanalyse

Kapitel 39 Sequenzdiagramme

Kapitel 39 Sequenzdiagramme Sequenzdiagramme bilden eine spezielle Form von Liniendiagrammen. Die Besonderheit von Sequenzdiagrammen besteht darin, daß sie stets die einzelnen Werte einer Variablen aus

Kapitel 39 Sequenzdiagramme Sequenzdiagramme bilden eine spezielle Form von Liniendiagrammen. Die Besonderheit von Sequenzdiagrammen besteht darin, daß sie stets die einzelnen Werte einer Variablen aus

Pappröhre, die an einem Ende offen und am anderen mit einem Plastikdeckel verschlossen ist. Vernier Mikrofon-Sonde, CBL oder LabPro und TI-83.

Stehende Wellen Zielsetzung: In diesem Experiment ist es unser Ziel, die Schallwellen zu untersuchen, die entstehen, wenn der Deckel einer Pappröhre mit dem Finger angeschlagen wird. Das Geräusch wird

Stehende Wellen Zielsetzung: In diesem Experiment ist es unser Ziel, die Schallwellen zu untersuchen, die entstehen, wenn der Deckel einer Pappröhre mit dem Finger angeschlagen wird. Das Geräusch wird

Zehn Jahre BMI-Monitoring bei Kindern- und Jugendlichen

Zehn Jahre BMI-Monitoring bei Kindern- und Jugendlichen (Gesundheitsförderung Schweiz und schulärztliche Dienste Basel-Stadt, Bern und Zürich) Wissensaustausch MOSEB Bern 3. November 2016 Hanspeter Stamm

Zehn Jahre BMI-Monitoring bei Kindern- und Jugendlichen (Gesundheitsförderung Schweiz und schulärztliche Dienste Basel-Stadt, Bern und Zürich) Wissensaustausch MOSEB Bern 3. November 2016 Hanspeter Stamm

Herausforderungen bei den TBM Vortrieben in Sochi (RUS)

Herausforderungen bei den TBM Vortrieben in Sochi (RUS) Referent Bruno Röthlisberger Amberg Engineering Co Autoren: Markus Rupnig Gerd Wieland Roland Trunk mit Unterstützung von HK Schwanau AG EINLEITUNG

Herausforderungen bei den TBM Vortrieben in Sochi (RUS) Referent Bruno Röthlisberger Amberg Engineering Co Autoren: Markus Rupnig Gerd Wieland Roland Trunk mit Unterstützung von HK Schwanau AG EINLEITUNG

Bei vernachlässigbaren Ionenverlusten und Verwendung der linearen Näherung für die Exponentialfunktion d.h. bei kleinen Reaktionsraten ergibt sich sowohl aus Gleichung 3.6 wie auch aus Gleichung 3.7 also

Bei vernachlässigbaren Ionenverlusten und Verwendung der linearen Näherung für die Exponentialfunktion d.h. bei kleinen Reaktionsraten ergibt sich sowohl aus Gleichung 3.6 wie auch aus Gleichung 3.7 also

Laborübung, Diode. U Ri U F

8. März 2017 Elektronik 1 Martin Weisenhorn Laborübung, Diode 1 Diodenkennlinie dynamisch messen Die Kennlinie der Diode kann auch direkt am Oszilloskop dargestellt werden. Das Oszilloskop bietet nämlich

8. März 2017 Elektronik 1 Martin Weisenhorn Laborübung, Diode 1 Diodenkennlinie dynamisch messen Die Kennlinie der Diode kann auch direkt am Oszilloskop dargestellt werden. Das Oszilloskop bietet nämlich

Firmenpräsentation Heinz Ehrbar Partners GmbH /

Firmenpräsentation Heinz Ehrbar Partners GmbH / 09.08.2012 Vision 23. März 2012: Mit dem goldenen Block wird das Innengewölbe des Gotthard Basistunnels fertig gestellt. Eine Erfolgsgeschichte geht zu Ende,

Firmenpräsentation Heinz Ehrbar Partners GmbH / 09.08.2012 Vision 23. März 2012: Mit dem goldenen Block wird das Innengewölbe des Gotthard Basistunnels fertig gestellt. Eine Erfolgsgeschichte geht zu Ende,

Übung zur Vorlesung Grundlagen der Fahrzeugtechnik I. Übung

Institut für Fahrzeugsystemtechnik Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik Leiter: Prof. Dr. rer. nat. Frank Gauterin Rintheimer Querallee 2 76131 Karlsruhe Übung zur Vorlesung Grundlagen der Fahrzeugtechnik I Übung

Institut für Fahrzeugsystemtechnik Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik Leiter: Prof. Dr. rer. nat. Frank Gauterin Rintheimer Querallee 2 76131 Karlsruhe Übung zur Vorlesung Grundlagen der Fahrzeugtechnik I Übung

Bestimmung von auswaschungsinduzierten Oberflächendeformationen mit GNSS in innerstädtischen Bereichen

Bestimmung von auswaschungsinduzierten Oberflächendeformationen mit GNSS in innerstädtischen Bereichen - Geodätische Woche 2016 - Session Angewandte Geodäsie und GNSS Research Group T. Kersten & S. Schön

Bestimmung von auswaschungsinduzierten Oberflächendeformationen mit GNSS in innerstädtischen Bereichen - Geodätische Woche 2016 - Session Angewandte Geodäsie und GNSS Research Group T. Kersten & S. Schön

Vollständige Straßeninventur auf der Basis eines mobilen Laserscanning

1 Vollständige Straßeninventur auf der Basis eines mobilen Laserscanning Ivo MILEV 1, Rolf KEMPER-BÖNINGHAUSEN 2, Nico ZILL 1, Desislava STAYKOVA 1 ivo.milev@technet-rail.de 1 technet-rail 2010 GmbH, 2

1 Vollständige Straßeninventur auf der Basis eines mobilen Laserscanning Ivo MILEV 1, Rolf KEMPER-BÖNINGHAUSEN 2, Nico ZILL 1, Desislava STAYKOVA 1 ivo.milev@technet-rail.de 1 technet-rail 2010 GmbH, 2

Zentrale Klausur am Ende der Einführungsphase Mathematik

Teil I (hilfsmittelfrei) Seite von Name: Zentrale Klausur am Ende der Einführungsphase Teil I: Hilfsmittelfreier Teil Aufgabe : Analysis 05 Mathematik Die Abbildung zeigt den Graphen der Funktion f mit

Teil I (hilfsmittelfrei) Seite von Name: Zentrale Klausur am Ende der Einführungsphase Teil I: Hilfsmittelfreier Teil Aufgabe : Analysis 05 Mathematik Die Abbildung zeigt den Graphen der Funktion f mit

INJEKTIONSTECHNIK IM TUNNELBAU

www.zueblin.at www.zentraletechnik.com INJEKTIONSTECHNIK IM TUNNELBAU INHALT INJEKTIONEN ZUR VORTRIEBSSICHERUNG ABDICHTUNGSINJEKTIONEN VORSPANN-/DRUCKSTOLLENINJEKTIONEN KOMPENSATIONSINJEKTIONEN INJEKTIONEN

www.zueblin.at www.zentraletechnik.com INJEKTIONSTECHNIK IM TUNNELBAU INHALT INJEKTIONEN ZUR VORTRIEBSSICHERUNG ABDICHTUNGSINJEKTIONEN VORSPANN-/DRUCKSTOLLENINJEKTIONEN KOMPENSATIONSINJEKTIONEN INJEKTIONEN

Terrestrisches Laserscanning Ein allgemeiner Überblick über Messmethoden und Einsatzmöglichkeiten in der Geomatik. Hans-Martin Zogg, ETH Zürich

Terrestrisches Laserscanning Ein allgemeiner Überblick über Messmethoden und Einsatzmöglichkeiten in der Geomatik Hans-Martin Zogg, ETH Zürich 2 Inhalt Terrestrisches Laserscanning Klassifizierung von

Terrestrisches Laserscanning Ein allgemeiner Überblick über Messmethoden und Einsatzmöglichkeiten in der Geomatik Hans-Martin Zogg, ETH Zürich 2 Inhalt Terrestrisches Laserscanning Klassifizierung von

Posten 5: Bau einer Staumauer Lehrerinformation

Lehrerinformation 1/5 Arbeitsauftrag Ziel Die Sch recherchieren und forschen nach Bild- und Textmaterial zum Thema Staumauer. Sie versuchen diese Informationen in eine Skizze zu übertragen, welche anschliessend

Lehrerinformation 1/5 Arbeitsauftrag Ziel Die Sch recherchieren und forschen nach Bild- und Textmaterial zum Thema Staumauer. Sie versuchen diese Informationen in eine Skizze zu übertragen, welche anschliessend

Zugversuch - Versuchsprotokoll

Gruppe 13: René Laquai Jan Morasch Rudolf Seiler 16.1.28 Praktikum Materialwissenschaften II Zugversuch - Versuchsprotokoll Betreuer: Heinz Lehmann 1. Einleitung Der im Praktikum durchgeführte Zugversuch

Gruppe 13: René Laquai Jan Morasch Rudolf Seiler 16.1.28 Praktikum Materialwissenschaften II Zugversuch - Versuchsprotokoll Betreuer: Heinz Lehmann 1. Einleitung Der im Praktikum durchgeführte Zugversuch

P1-24 AUSWERTUNG VERSUCH AEROMECHANIK

P1-24 AUSWERTUNG VERSUCH AEROMECHANIK GRUPPE 19 - SASKIA MEIßNER, ARNOLD SEILER 1. Vorversuche Im folgenden wird eine Rohr- und eine Scheibensonde senkrecht bzw. parallel in einen Luftstrom gebracht. Bei

P1-24 AUSWERTUNG VERSUCH AEROMECHANIK GRUPPE 19 - SASKIA MEIßNER, ARNOLD SEILER 1. Vorversuche Im folgenden wird eine Rohr- und eine Scheibensonde senkrecht bzw. parallel in einen Luftstrom gebracht. Bei

GPS - Anwendungen. im Zusammenhang mit satellitengestützter Ortung

im Zusammenhang mit satellitengestützter Ortung Gestalt der Erde und Darstellungsmöglichkeiten auf Karten : Die Erde hat annähernd Kugelform. Durch die Erdrotation entsteht eine Abplattung an den Polen

im Zusammenhang mit satellitengestützter Ortung Gestalt der Erde und Darstellungsmöglichkeiten auf Karten : Die Erde hat annähernd Kugelform. Durch die Erdrotation entsteht eine Abplattung an den Polen

Praktikumssemesterarbeit für Numerik Aufgabe 1 HU-Berlin, Sommersemester 2005

Praktikumssemesterarbeit für Numerik Aufgabe HU-Berlin, Sommersemester 2005 Mario Krell Volker Grabsch 24. Juli 2005 Inhaltsverzeichnis Herleitung aus der Physik. Voraussetzungen und Annahmen Allgemein

Praktikumssemesterarbeit für Numerik Aufgabe HU-Berlin, Sommersemester 2005 Mario Krell Volker Grabsch 24. Juli 2005 Inhaltsverzeichnis Herleitung aus der Physik. Voraussetzungen und Annahmen Allgemein

Feldlinienbilder: nur die halbe Wahrheit! H. Hauptmann, F. Herrmann Abteilung für Didaktik der Physik, Universität, Karlsruhe

Feldlinienbilder: nur die halbe Wahrheit! H. Hauptmann, F. Herrmann Abteilung für Didaktik der Physik, Universität, 76128 Karlsruhe Einleitung Ein Feldlinienbild ist wohl die am häufigsten benutzte Methode

Feldlinienbilder: nur die halbe Wahrheit! H. Hauptmann, F. Herrmann Abteilung für Didaktik der Physik, Universität, 76128 Karlsruhe Einleitung Ein Feldlinienbild ist wohl die am häufigsten benutzte Methode

Abstandsversuche mit NO 2 - Passivsammlern

Abstandsversuche mit NO 2 - Passivsammlern BERECHNUNG DER DURCHSCHNITTLICHEN NO 2 -ABNAHME MIT ZUNEHMENDEM ABSTAND ZUR FAHRBAHN Bericht Nr. 20060913 Verfasser/in: Markus Scheller, wissenschaftlicher Mitarbeiter

Abstandsversuche mit NO 2 - Passivsammlern BERECHNUNG DER DURCHSCHNITTLICHEN NO 2 -ABNAHME MIT ZUNEHMENDEM ABSTAND ZUR FAHRBAHN Bericht Nr. 20060913 Verfasser/in: Markus Scheller, wissenschaftlicher Mitarbeiter

Überschwemmungsgebiet Klosterbach

1. Ausfertigung Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz - Betriebsstelle Sulingen - Überschwemmungsgebiet Klosterbach - Überarbeitung in Siedlungsbereichen - Aufgestellt:

1. Ausfertigung Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz - Betriebsstelle Sulingen - Überschwemmungsgebiet Klosterbach - Überarbeitung in Siedlungsbereichen - Aufgestellt:

DIGITALES LANDSCHAFTSMODELL GEWÄSSER. Schnittstellenbeschreibung

DIGITALES LANDSCHAFTSMODELL GEWÄSSER Schnittstellenbeschreibung 1 Allgemeines Dieses Dokument beschreibt die Struktur und die Attribute des Objektbereiches Gewässer (DLM-G) des Digitalen Landschaftsmodells

DIGITALES LANDSCHAFTSMODELL GEWÄSSER Schnittstellenbeschreibung 1 Allgemeines Dieses Dokument beschreibt die Struktur und die Attribute des Objektbereiches Gewässer (DLM-G) des Digitalen Landschaftsmodells

Protokoll zum Unterseminar Geomorphologie vom 10.12.2001

Unterseminar Geomorphologie Wintersemester 2001/2002 Dr. A. Daschkeit Protokollant: Helge Haacke Protokoll zum Unterseminar Geomorphologie vom 10.12.2001 Fluvialgeomophologie Fluvial ( lat. fluvius = Fluß

Unterseminar Geomorphologie Wintersemester 2001/2002 Dr. A. Daschkeit Protokollant: Helge Haacke Protokoll zum Unterseminar Geomorphologie vom 10.12.2001 Fluvialgeomophologie Fluvial ( lat. fluvius = Fluß

Um die Güte die EZMW Prognosen abzuschätzen, wurden 2 Datensätze verwendet:

Kapitel 3 Niederschlagsdaten und Niederschlagsstatistik Um die Güte die EZMW Prognosen abzuschätzen, wurden 2 Datensätze verwendet: Beobachtungsdaten von der Niederschlagsstationen im ganzen Iran EZMW-Niederschlagsprognosen

Kapitel 3 Niederschlagsdaten und Niederschlagsstatistik Um die Güte die EZMW Prognosen abzuschätzen, wurden 2 Datensätze verwendet: Beobachtungsdaten von der Niederschlagsstationen im ganzen Iran EZMW-Niederschlagsprognosen

Abiturprüfung Physik, Grundkurs. Aufgabe: Die Helmholtzspule, die Messung des Erdmagnetfeldes sowie seine Wirkung auf geladene Teilchen

Seite 1 von 6 Abiturprüfung 2012 Physik, Grundkurs Aufgabenstellung: Aufgabe: Die Helmholtzspule, die Messung des Erdmagnetfeldes sowie seine Wirkung auf geladene Teilchen Ein homogenes Magnetfeld in einem

Seite 1 von 6 Abiturprüfung 2012 Physik, Grundkurs Aufgabenstellung: Aufgabe: Die Helmholtzspule, die Messung des Erdmagnetfeldes sowie seine Wirkung auf geladene Teilchen Ein homogenes Magnetfeld in einem

Versuchsanleitung zum Astrophysikalischen Praktikum Standardkerzen: Entfernungsbestimmung von M100

Versuchsanleitung zum Astrophysikalischen Praktikum Standardkerzen: Entfernungsbestimmung von M100 In dieser Aufgabe bestimmen Sie anhand gegebener Lichtkurven von Cepheiden in der Spiralgalaxie M100 im

Versuchsanleitung zum Astrophysikalischen Praktikum Standardkerzen: Entfernungsbestimmung von M100 In dieser Aufgabe bestimmen Sie anhand gegebener Lichtkurven von Cepheiden in der Spiralgalaxie M100 im

Tieflegung im Stadtgebiet Luzern. Situation Hubelmatttunnel. Projektübersicht. IUB INGENIEUR-UNTERNEHMUNG AG Thunstrasse 2, 3005 Bern

Kolloquium STÄDTISCHER TUNNELBAU ETH Zürich 10. Dezember 2009 Tieflegung im Stadtgebiet Luzern Tieflegung Zentralbahn Luzern Geotechnische und statische Aspekte beim Entwurf des Hubelmatttunnels Beat Gugger,

Kolloquium STÄDTISCHER TUNNELBAU ETH Zürich 10. Dezember 2009 Tieflegung im Stadtgebiet Luzern Tieflegung Zentralbahn Luzern Geotechnische und statische Aspekte beim Entwurf des Hubelmatttunnels Beat Gugger,

Technische Marktanalyse

Privat- und Unternehmerkunden CIO/Investmentstrategie Technische Marktanalyse DAX - Jahresausblick 2018 DAX Nach Phasenverschiebung läuft alles nach Plan Der Technische Analyst wird sich, wie bekannt sein

Privat- und Unternehmerkunden CIO/Investmentstrategie Technische Marktanalyse DAX - Jahresausblick 2018 DAX Nach Phasenverschiebung läuft alles nach Plan Der Technische Analyst wird sich, wie bekannt sein

Singularitäten in der FEM und deren Bewertung

Singularitäten in der FEM und deren Bewertung Jeder FEM-Anwender wird früher oder später mit Spannungssingularitäten konfrontiert werden, sich dessen aber nicht unbedingt im Klaren sein. Dafür gibt es

Singularitäten in der FEM und deren Bewertung Jeder FEM-Anwender wird früher oder später mit Spannungssingularitäten konfrontiert werden, sich dessen aber nicht unbedingt im Klaren sein. Dafür gibt es

Tübbingausbau in druckhaftem Gebirge

Tübbingausbau in druckhaftem Gebirge Florence Mezger Dr. Marco Ramoni Kolloquium "Maschinelle Vortriebe", ETH Zürich, 07.05.2015 Gilgel Gibe II Stollen 1 Druckhaftes Gebirge Gotthard Strassentunnel (Sicherheitsstollen)

Tübbingausbau in druckhaftem Gebirge Florence Mezger Dr. Marco Ramoni Kolloquium "Maschinelle Vortriebe", ETH Zürich, 07.05.2015 Gilgel Gibe II Stollen 1 Druckhaftes Gebirge Gotthard Strassentunnel (Sicherheitsstollen)

Beispielseite (Band 1) 2. Ganzrationale Funktionen 2.4 Nullstellen bei Funktionen 3. Grades

Beispielseite (Band ). Ganzrationale Funktionen.4 Nullstellen bei Funktionen. Grades Funktionen. Grades ohne Absolutglied Bei ganzrationalen Funktionen. Grades ohne Absolutglied beginnt die Nullstellenberechnung

Beispielseite (Band ). Ganzrationale Funktionen.4 Nullstellen bei Funktionen. Grades Funktionen. Grades ohne Absolutglied Bei ganzrationalen Funktionen. Grades ohne Absolutglied beginnt die Nullstellenberechnung

Strahlenbelastung durch Eckert & Ziegler?

Strahlenbelastung durch Eckert & Ziegler? Radioaktiver Strahlung ist der Mensch täglich ausgesetzt. Diese stammt überwiegend aus natürlichen Strahlungsquellen. Je nach Ort kann diese sehr unterschiedlich

Strahlenbelastung durch Eckert & Ziegler? Radioaktiver Strahlung ist der Mensch täglich ausgesetzt. Diese stammt überwiegend aus natürlichen Strahlungsquellen. Je nach Ort kann diese sehr unterschiedlich

Längsschnittliche Diagnose der Technik und des Lernfortschritts im Bogenschießen 1

307 Längsschnittliche Diagnose der Technik und des Lernfortschritts im Bogenschießen 1 Albert Gollhofer (Projektleiter), Jürgen Edelmann-Nusser, Markus Gruber 1 Problem Universität Freiburg im Breisgau

307 Längsschnittliche Diagnose der Technik und des Lernfortschritts im Bogenschießen 1 Albert Gollhofer (Projektleiter), Jürgen Edelmann-Nusser, Markus Gruber 1 Problem Universität Freiburg im Breisgau

CRSEU Informationssystem für europäische Koordinatenreferenzsysteme

CRSEU Informationssystem für europäische Koordinatenreferenzsysteme Einführung Geodätische Bezugssysteme sichern den Raumbezug für topographische und thematische Karten sowie für digitale Geoinformationen.

CRSEU Informationssystem für europäische Koordinatenreferenzsysteme Einführung Geodätische Bezugssysteme sichern den Raumbezug für topographische und thematische Karten sowie für digitale Geoinformationen.

DIE FILES DÜRFEN NUR FÜR DEN EIGENEN GEBRAUCH BENUTZT WERDEN. DAS COPYRIGHT LIEGT BEIM JEWEILIGEN AUTOR.

Weitere Files findest du auf www.semestra.ch/files DIE FILES DÜRFEN NUR FÜR DEN EIGENEN GEBRAUCH BENUTZT WERDEN. DAS COPYRIGHT LIEGT BEIM JEWEILIGEN AUTOR. Messung von c und e/m Autor: Noé Lutz Assistent:

Weitere Files findest du auf www.semestra.ch/files DIE FILES DÜRFEN NUR FÜR DEN EIGENEN GEBRAUCH BENUTZT WERDEN. DAS COPYRIGHT LIEGT BEIM JEWEILIGEN AUTOR. Messung von c und e/m Autor: Noé Lutz Assistent:

Trennung von systematischen TLS-Abweichungen und Deformationen bei der Formanalyse des Radioteleskops Effelsberg

Trennung von systematischen TLS-Abweichungen und Deformationen bei der Formanalyse des Radioteleskops Effelsberg Geodätische Woche 14, Berlin Christoph Holst & Heiner Kuhlmann 08. Oktober 14 Christoph

Trennung von systematischen TLS-Abweichungen und Deformationen bei der Formanalyse des Radioteleskops Effelsberg Geodätische Woche 14, Berlin Christoph Holst & Heiner Kuhlmann 08. Oktober 14 Christoph

Ableitungsfunktion einer linearen Funktion

Ableitungsfunktion einer linearen Funktion Aufgabennummer: 1_009 Prüfungsteil: Typ 1! Typ 2 " Aufgabenformat: Konstruktionsformat Grundkompetenz: AN 3.1! keine Hilfsmittel! gewohnte Hilfsmittel möglich

Ableitungsfunktion einer linearen Funktion Aufgabennummer: 1_009 Prüfungsteil: Typ 1! Typ 2 " Aufgabenformat: Konstruktionsformat Grundkompetenz: AN 3.1! keine Hilfsmittel! gewohnte Hilfsmittel möglich

von Fußböden (Systemböden)

Messverfahren zur Messung des Ableitwiderstandes von Fußböden (Systemböden) GIT ReinRaumTechnik 02/2005, S. 50 55, GIT VERLAG GmbH & Co. KG, Darmstadt, www.gitverlag.com/go/reinraumtechnik In Reinräumen

Messverfahren zur Messung des Ableitwiderstandes von Fußböden (Systemböden) GIT ReinRaumTechnik 02/2005, S. 50 55, GIT VERLAG GmbH & Co. KG, Darmstadt, www.gitverlag.com/go/reinraumtechnik In Reinräumen

2.4 Stoßprozesse. entweder nicht interessiert o- der keine Möglichkeit hat, sie zu untersuchen oder zu beeinflussen.

- 52-2.4 Stoßprozesse 2.4.1 Definition und Motivation Unter einem Stoß versteht man eine zeitlich begrenzte Wechselwirkung zwischen zwei oder mehr Systemen, wobei man sich für die Einzelheiten der Wechselwirkung

- 52-2.4 Stoßprozesse 2.4.1 Definition und Motivation Unter einem Stoß versteht man eine zeitlich begrenzte Wechselwirkung zwischen zwei oder mehr Systemen, wobei man sich für die Einzelheiten der Wechselwirkung