Arbeitsbericht zum DFG-Projekt Schm746/42-1. Simulation des kristallplastischen Verhaltens von Polykristallen und Metall/Keramik- Verbundwerkstoffen

|

|

|

- Alfred Bretz

- vor 5 Jahren

- Abrufe

Transkript

1 Arbeitsbericht zum DFG-Projekt Schm746/42-1 Simulation des kristallplastischen Verhaltens von Polykristallen und Metall/Keramik- Verbundwerkstoffen Dr. rer. nat. Ewa Soppa Staatliche Materialprüfungsanstalt (MPA) Universität Stuttgart Berichtszeitraum 01. April September 2006

2 1. Allgemeine Angaben DFG Geschäftszeichen Schm746/42-1 Antragsteller Prof. Dr. rer. nat. Siegfried Schmauder Thema des Projektes Simulation des kristallplastischen Verhaltens von Polykristallen und Metall/Keramik - Verbundwerkstoffen Berichtszeitraum, Förderungszeitraum insgesamt 01. April September 2006 Liste der Publikationen aus diesem Projekt (bitte Sonderdrücke beifügen) Vortrag bei der 7th International Conference on Mesomechanics, Materials for Safety and Health, Montreal, Canada, August , Titel des Vortages: Crystal Plasticity Effects in CuMn3 - alloy. Autoren: Ewa Soppa, Ewald Bischoff, Siegfried Schmauder. Eine Publikation mit den Gesamtergebnissen ist geplant. 2. Arbeits- und Ergebnisbericht (max. 10 DIN-A4-Seiten) Ausgangsfragen und Zielsetzung des Projektes Dreidimensionale kristallplastische Berechnungen für polykristalline Flachzugproben aus Kupferlegierung CuMn3 unter Berücksichtigung von kristallplastischen Effekten wurden durchgeführt, um die Korrelation mit den an der Werkstoffoberfläche gemessenen Dehnungen in einzelnen Körnern und deren kristallographischen Orientierung zu untersuchen. Außer dem kristallplastischen Code [1] wurden vereinfachte Modelle nach Schmid und Taylor zur Berechnung von dreidimensionalen Gefügemodellen von einer monolithischen Legierung (Polykristall) und einem Teilchenverbundwerkstoff verwendet und miteinander verglichen. Damit wurden die Aussagen des kristallplastischen Codes (im weiteren Text CP-Modell genannt) mit vereinfachten Modellen verglichen. Dreidimensionale (3D) FE-Modelle von einem Polykristall und einem Teilchenverbundwerkstoff mit künstlichen Korn- und Einschlussgefügen wurden mit den Eigenschaften von CuMn3 bzw. CuMn3 (Matrix) und Al 2 O 3 berechnet. An diesen Modellen wurden folgende Situationen analysiert: - Monolithische Legierung mit unterschiedlich orientierten Körnern (Polykristall) - Teilchenverbundwerkstoff (Keramik/Metall) mit unterschiedlich orientierten Körnern in einer duktilen Matrixphase (MMC) - Einfluss der herstellungsbedingten Eigenspannungen, die bei Abkühlung während einer Wärmebehandlung im Verbundwerkstoff entstehen Entwicklung der durchgeführten Arbeiten einschließlich Abweichungen vom ursprünglichen Konzept, ggf. wissenschaftliche Fehlschläge, Probleme in der Projektorganisation oder technischen Durchführung 1) Erstellung eines realgefügebasierten 3D-Modell vom CuMn3 - Polykristall unter Berücksichtigung von Kornorientierungen. 2) Die Kornorientierungen in einem ausgewählten Gefügebereich auf der Probenoberfläche wurden mittels der OIM (Orientation Image Microscopy) gemessen [in Zusammenarbeit mit Dr. E. Bischoff, Max-Planck-Institut für Metallforschung, Stuttgart] und als Inputdaten in die FE- Simulationen übernommen. Weiterhin wurden in-situ-zugversuche an den Flachproben von CuMn3 durchgeführt [in Zusammenarbeit mit Dr. G. Fischer, Dortmunder Initiative zur rechnerintegrierten Fertigung (RIF) e.v., Joseph-von-Fraunhofer-Straße 20, Dortmund]. 3) FE-Modelle der ausgewählten Gefügebereiche wurden entsprechend den experimentellen Randbedingungen belastet (gemessene Randverschiebungsvektoren) und die Spannungs- und 2

3 Dehnungsverteilungen berechnet. Zum Vergleich wurden ebenfalls die Berechnungen mit Verschiebungsvektoren gleicher Größe und Richtung (homogene Randbedingungen) durchgeführt und mit dem ersten Modell verglichen. 4) Die an der Werkstoffoberfläche mit Hilfe der Mikrogittertechnik gemessenen Dehnungen [in Zusammenarbeit mit Dr. G. Fischer, Dortmunder Initiative zur rechnerintegrierten Fertigung (RIF) e.v., Joseph-von-Fraunhofer-Straße 20, Dortmund] lieferten ein Vergleichsmaterial zu den Simulationsergebnissen. 5) Zum Vergleich mit den Ergebnissen aus der Berechnung mit dem kristallplastischen Code (CP- Modell) wurden zusätzliche Modelle generiert, in denen die Körner sich nur durch die Einfachgleitung verformen konnten (Schmid-Modell). Dadurch sollte geprüft werden, inwieweit die Annahme der Einfachgleitung im Gegensatz zur Mehrfachgleitung (Taylor-Modell) zutrifft. Es ist anzunehmen, dass die Einfachgleitung im Gefüge mit sehr großen Körnern zumindest im Anfangsbereich der Verformung eine große Rolle spielt. 6) Bei den Verbundwerkstoffen wurden herstellungsbedingte, beim Abkühlen entstehende Eigenspannungen berechnet und als Ausgangszustand für eine nachfolgende mechanische Belastung beibehalten, um ihren Einfluss auf die Verformungsmuster und auf eine potentielle Rissinitiierung im Gefüge zu untersuchen. 7) Vier Berechnungsmethoden: (a) konventionelle FE-Methode ohne Kristallplastizität (isotrope Matrixeigenschaften), (b) mit vereinfachter Kristallplastizität (nur 1 Gleitsystem aktiv, Schmid- Modell), (c) mit allgemeiner Kristallplastizität (mehrere Gleitsysteme aktiv, Taylor-Modell)), und (d) kristallplastischer Code nach Huang wurden für einen Verbundwerkstoff (CuMn3/Al 2 O 3 ) sowie Polykristall aus CuMn3 angewandt und miteinander verglichen im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf das Gesamtdeformationsverhalten dieser Werkstoffe. Darstellung der erreichten Ergebnisse und Diskussion im Hinblick auf den relevanten Forschungsstand, mögliche Anwendungsperspektiven und denkbare Folgeuntersuchungen Teil I Modellierung vom Realgefüge 1. Werkstoff: CuMn3-Legierung Eine monolithische Legierung CuMn3 bildet im Bereich bis ca. 20%Mn keine Ausscheidungen, die mit Versetzungen wechselwirken können. Aus diesem Grund wurde diese Zusammensetzung für die Untersuchungen ausgewählt. Mn-Atome befinden sich auf den regulären Gitterplätzen (substitutionelle Legierung) [2, 3]. Die Mn-Konzentration von 3% liegt unter der Löslichkeitgrenze, die Mn-Atome sind statistisch im Wirtsgitter verteilt und bilden einen Mischkristall. 2. Experimente 2.1 Probenpräparation und Gefügeanalyse von CuMn3 Für die experimentellen Untersuchungen wurden gekerbte Flachzugproben, die Herr Dr. G. Fischer, (RIF e.v. Dortmund) zur Verfügung gestellt hat, verwendet. Die Länge der Proben betrug 65 mm, die Breite = 16 mm und die Dicke ca. 0,8 mm. In Quarz luftdicht eingekapselte Proben wurden bei T=1273 K, 24 Stunden geglüht, um das Kornwachstum anzuregen (Abb. 1). Das Ziel der Grobkornglühung war es die Korngröße vergleichbar oder größer als die Probendicke zu bekommen. Diese Grobkornstruktur gleiches Kornmuster auf beiden Probenseiten - hatte eine dreidimensionale FE- Modellierung des Realgefüges erlaubt, ohne dass eine komplexe Rekonstruktion der Mikrostruktur notwendig war. Eine leichte Korngrenzenätzung, die die Kornlage markierte, wurde als Vorbereitung für die Messungen der kristallographischen Orientierung der Körner mittels Orientation Imaging Microscopy (OIM ) [am Max-Planck-Institut für Metallforschung in Stuttgart, in Kooperation mit Herrn Dr. Ewald Bischoff] vorgenommen. 3

4 Abb. 1: Flachzugprobe aus CuMn3 mit dem markierten Bereich für die FE-Modellierung. In diesem Bereich wurde die Kornorientierung gemessen. 2.2 Orientation Imaging Microscopy (in Kooperation mit Herrn Dr. Ewald Bischoff, Max-Planck-Institut für Metallforschung in Stuttgart) Electron Backscatter Diffraction Patterns (EBSD oder EBSPs) wird benutzt, um die Kristallorientierung, bezogen auf z. B. eine Belastungsachse, zu bestimmen. Korn Nr. (Abb. 6) Schmidfaktor Taylorfaktor 1 0,45 0,43 2 0,38 0,28 3 0,47 0,39 4 0,48 0,32 5 0,44 0,41 Tab. 1: Orientierungsfaktoren nach Schmid in den entsprechenden Körnern. In Abb. 2 sind die gemessenen Kornorientierungen farblich kodiert (a) dargestellt. In Verbindung mit dem Orientierungs-Standarddreieck (b) können die entsprechenden Orientierungsfaktoren nach Schmid bzw. nach Taylor abgelesen werden. Abb. 2: (a) Gemessene Kornorientierungen in CuMn3 farblich kodiert, (b) Standard Orientierungsdreieck. 2.3 In-situ-Zugversuche und Mikrogittertechnik (in Kooperation mit Herrn Dr. Gottfried Fischer, RIF e.v, Dortmund) Die Flachzugprobe wurde mittels der Mikrogittertechnik auf der Oberfläche markiert und im Rasterelektronenmikroskop (REM) bis zu 3,3% in-situ verformt. Mittels eines Korrelationsalgorithmus [4] wurden die Verschiebungsvektoren und daraus die lokalen Dehnungen bestimmt. 4

5 3. FE-Modellierung 3.1 Erstellung des FE-Modells Ein Ausschnitt des Gefüges (rot markiert in Abb. 1) mit den Dimensionen 857 µm x 888 µm x 800 µm wurde für die Erstellung des FE-Modells ausgewählt. (a) Kornstruktur auf der xy Fläche durchgehend in die z-richtung des Modells (b) FE-Modell mit Randbedingungen Abb. 3: Ein dreidimensionales FE-Modell mit der Kornstruktur (a) auf der xy-fläche, die sich in die z-richtung durch die Modelldicke, fortsetzt, (b) FE-Modell mit Randbedingungen. Die Abb. 3 zeigt die Geometrie des Modells, die Kornstruktur (a), die sich in die z-richtung fortsetzt sowie die Verschiebungsvektoren, die als Randbedingungen (b) in der Simulation verwendet wurden. 3.2 Orientierung der Körner Inputdaten Die Aufgabe bei der Vorbereitung der Inputdaten für das CP-Modell bestand darin, die Ergebnisse der Kornorientierung aus den OIM - Messungen in die Millerschen Indizies umzuwandeln, um das lokale und das globale Koordinatensystem eindeutig zu orientieren. Unter dem lokalen System ist eine Elementarzelle im Gitter gemeint. Im kubisch flächenzentrierten Gitter ist jeder der gleichwertigen 12 Gleitsysteme durch die Normale zur Gleitebene von Typ {111} und die in dieser Ebene sich befindende Gleitrichtung von Typ <110> definiert. Das globale System ist durch die Ausrichtung der Belastungsachse sowie die Normale zur Probenoberfläche definiert. 3.3 Vergleich der FE-Berechnungen mit dem Experiment (Skala 1-11%) (a) Experiment (b) Simulation CP-Modell mit gemessenen RB* 5

6 8,00 7,30 6,60 5,90 5,20 4,50 3,80 3,10 2,40 1,70 1,00 Skala 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 CP-Modell mit gemessenen RB* (Skala 1-8%) Abb. 4: Zusammenstellung der Dehnungsmuster (a) gemessen und (b) berechnet bei der makroskopischen Dehnung von 3,3 %. RB* = Randbedingungen. Es wurden bei der Berechnung folgende Modelle verwendet: Kristallplastisches Modell (CP-Modell) nach Huang (Software von Huang [1]) (1) mit homogenen Randverschiebungen in diesem Modell wurden Verschiebungsvektoren gleicher Länge als Randbedingungen eingesetzt (2) mit experimentell gemessenen Verschiebungen an den Rändern des Gefügeausschnittes als Randbedingungen (Mikrogittertechnik) Schmid-Modell mit Orientierungsfaktoren (Tab. 1, OIM -Messungen) Taylor-Modell mit Orientierungsfaktoren (Tab. 1, OIM -Messungen) Die Simulationen an Modellen nach Schmid und Taylor wurden mit den gemessenen Verschiebungsvektoren wie im CP-Modell durchgeführt. Alle Berechnungen wurden zu einer makroskopischen Verformung von 3,3 % durchgeführt. In Abb. 4 sind die berechneten (FE-Simulationen) sowie gemessenen (Experiment-Mikrogittertechnik) Dehnungsmuster bei einer makroskopischen Dehnung von 3,3 % im Vergleich zusammengestellt. Zum Vergleich wurde das o.g. FE-Modell ebenfalls mit Verschiebungsvektoren gleicher Länge als Randbedingungen gerechnet. Das Dedehnungsmuster zeigt aber kaum eine Ähnlichkeit zum experimentellen Ergebnis. Eine mögliche Interpretation dazu ist im weiteren Text gegeben. In Abb. 5 wurden die berechneten Dehnungsmuster aus den Schmid- und Taylor-Modellen mit dem Ergebnis aus dem CP-Modell verglichen. Die Skalierung beträgt 1% - 8%. CP-Modell Schmid-Modell Taylor-Modell Abb. 5: Zusammenstellung der Dehnungsmuster berechnet mit den Modellen: CP, nach Schmid und nach Taylor bei einer makroskopischen Dehnung von 3,3 % und bei gleichen experimentellen Randbedingungen. 3.4 Kumulierte Häufigkeitsverteilungen der Dehnungen Die Kumulierte Häufigkeitsverteilung der Dehnungen stellt eine bequeme und anschauliche Methode dar, Bilder in quantitativer Weise miteinander zu vergleichen. Die kumulierte Häufigkeitsverteilung wird anhand einer Tabelle berechnet, in der die Werte der Dehnungen aufsteigend sortiert sind und mit 6

7 den zugehörigen Häufigkeiten dargestellt werden. Diese Häufigkeiten werden addiert zu der Summe der kumulierten Häufigkeiten bei dem Vorgänger (Summe der vorangehenden Werte) [5]. Der letzte Wert ist gleich der Summe aller Ergebnisse bzw. Observationen und meistens normiert zu 100%. In Abb. 6 sind die kumulierten Häufigkeitsverteilungen der Dehnungen in den drei 3D-Modellen: CP, nach Schmid und Taylor bei der makroskopischen Dehnung von 3,3% geplottet. Kumulierte Häufigkeitsverteilung [%] Schmid-Modell Taylor-Modell CP-Modell Verschiebung zu größeren Dehnungen durch das Scherband an der Korngrenze (Abb. 5) 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 LEmax [-] Abb. 6: Kumulierte Häufigkeitsverteilungen der Dehnungen in den drei 3D-Modellen: CP, nach Schmid und Taylor bei der makroskopischen Dehnung von 3,3%. Teil II Modellierung vom künstlichen Gefüge (Frau Dr. V. Romanova, Institute of Strength Physics and Materials Science, Tomsk, Russland) Ein künstliches Korngefüge hat Romanova [7, 8] entwickelt. Dieses Gefüge wurde in Form einer 1D - Matrix für die Arbeiten in diesem Projekt zur Verfügung gestellt und bildete die Grundlage für die 3D - Modelle vom künstlichen Gefüge. Die Matrix beinhaltete Elemente die eine räumliche Verteilung der Körner darstellen: (1) Keime der einzelnen Körnern sind random verteilt im Volumen, in dem das Gefüge schrittweise entsprechend dem angenommenen Wachstumsgesetz wächst, (2) Diese Prozedur wird so lange wiederholt, bis die wachsenden Körnern aufeinander stoßen. 4.1 Monolithische Legierung Ein FE-Modell vom künstlichen Gefüge hat die Dimensionen 40 x 45 x 10 (gemessen in Elementeinheiten). Das Grundmodell beinhaltet 23 Körner, die mit Hexaeder Elementen (C3D8) mit 8 Knoten pro Element vernetzt wurde. Die Dicke des Modells betrug 10 Elementschichten (Abb. 7). Abb. 7: 3D - Darstellung des Korn-Modells und zweidimensionale Projektion der xy-flächen. 4.2 Teilchenverbundwerkstoff Im Basismodell wurden den 5 per Zufallsgenerator ausgewählten Körnern die Eigenschaften der keramischen Phase Al 2 O 3 zugeordnet. Dadurch entstand ein Modell vom Teilchenverbundwerkstoff (Abb. 8) mit 11,8 vol.% der keramischen Phase. Die Matrixphase hatte nach wie vor die Eigenschaften von CuMn3. 7

8 Abb. 8: (a) Dreidimensionale Darstellung der Körner im Verbundwerkstoff und zweidimensionale Projektion der xy-flächen. Die keramische Phase ist dunkelblau markiert. In Tab. 2 sind die Inputdaten für das FE-Modell zusammengestellt. Diese beinhalten Informationen zur Anzahl der Elemente pro Korn und Orientierungsfaktoren nach Schmid, die den Körnern zugeordnet wurden. Korn Nr. Anzahl der finiten Elemente Orientierungsfaktor nach Schmid (2,0 3,67) Phase (Verbundwerkstoff) 1 (1) ,17 Matrix 2 (2) 442 3,2 Matrix 5 (3) 882 2,7 Matrix 8 (4) 4 3,22 Matrix 13 (5) 380 3,44 Keramik 20 (6) ,67 Matrix 22 (7) 9 2,51 Matrix 24 (8) ,59 Matrix 26 (9) 347 2,2 Matrix 34 (10) 350 3,51 Matrix 40 (11) 983 3,18 Matrix 43 (12) 343 3,3 Keramik 48 (13) 10 2,63 Matrix 51 (14) ,18 Matrix 52 (15) ,36 Matrix 58 (16) 572 2,18 Matrix 59 (17) 497 3,28 Keramik 62 (18) ,7 Matrix 63 (19) 415 3,33 Keramik 64 (20) 88 3,13 Matrix 65 (21) 363 3,36 Matrix 66 (22) 447 2,78 Keramik 67 (23) ,69 Matrix Tab. 2: Mit dem Zufallsgenerator ausgewählte Orientierungsfaktoren nach Schmid in den Körnern des fiktiven Modells. 5. FE-Modellierung: Verwendete Modelle vom fiktiven Gefüge Es wurden folgende Variationen der Gefügemodelle kreiert: (1) Monolithisches Material (CuMn3-Polykristall) mit unterschiedlich orientierten Körnern (2) Verbundwerkstoff CuMn3/Al 2 O 3 mit 11,8vol.% der keramischen Phase (a) unterschiedlich orientierte Körner in der Matrixphase (b) isotrope Matrix (keine Körner in der Matrixphase) Für die Berechnung der Gefügemodelle standen folgende Methoden zur Verfügung: (a) kristallplastisches Modell nach Huang [1] (b) vereinfachtes kristallplastisches Modell nach Schmid [6] (c) konventionelle FE-Methode (ohne kristallplastische Effekte) Erklärung der im folgenden verwendeten Nomenklatur: MonoCP Modell des Polykristalls gerechnet mit dem kristallplastischen Code MonoSchmid - Modell des Polykristalls gerechnet mit dem Schmid-Modell 8

9 VerbundCP Modell des Verbundwerkstoffes mit einer polykristallinen Matrixphase gerechnet mit dem kristallplastischen Code VerbundSchmid - Modell des Verbundwerkstoffes mit einer polykristallinen Matrixphase gerechnet mit dem Schmid-Modell VerbundIso - Modell des Verbundwerkstoffes mit einer homogenen Matrixphase (keine Körner, isotrope Eigenschaften) gerechnet mit der konventionellen FE-Methode In Abb sind die wahren Dehnungen in die Belastungsrichtung bzw. die effektiven Dehnungen für alle Modelle zusammengestellt. Die mit dem Zufallsgenerator generierten Orientierungsfaktoren für die Körner sind in Tab. 2 zusammengefasst. Den einzelnen Körnern wurden entsprechend ihren Orientierungsfaktoren (Schmidfaktoren), die aus der makroskopischen Spannungs-Dehnungs-Kurve abgeleiteten Einzelkurven zugeordnet. Das Modell wurde in die x-richting (markiert) im Zug belastet und bis zu 5% verformt. Es wurde eine gemeinsame Skalierung von 0% 14% verwendet. 5.1 Berechnete Dehnungsmuster: Vergleich der berechneten Dehnungsmuster für die Modelle des CuMn3-Polykristalls mit unterschiedlich orientierten Körnern (MonoCP und MonoSchmid) (a) MonoCP (b) MonoSchmid (c) MonoCP, xy-ebene - Oberfläche (d) MonoSchmid, xy-ebene Oberfläche 9

10 (e) MonoCP, xy-ebene (Mitte ) (f) MonoSchmid, xy-ebene (Mitte) Abb. 9: Vergleich der Dehnungsmuster in MonoCP und MonoSchmid nach einer 5%-Zugverformung. Die Verteilung der Dehnungen im MonoSchmid (Abb. 9 b, d) - Modell ist relativ homogen, die Werte variieren zwischen 0% - max. 5 bis 7%, es sind keine ausgeprägten Dehnungskonzentrationen vorhanden. Je nach Kornorientierung sind die Unterschiede in den Dehnungskonzentrationen jedoch sichtbar. Im MonoCP-Modell (Abb. 9 a, c) dagegen findet man einzelne Stellen mit hohen Dehnungskonzentrationen von etwa 10% - 12%. Diese sind ohne Ausnahme an den Korngrenzen und den Tripelpunkten lokalisiert und nur auf der Modelloberfläche zu finden. Im Inneren des Modells sind diese starken Dehnungskonzentrationen nicht mehr zu finden (Abb. 9 e, f). Ein Vergleich der Dehnungsmuster auf den Oberflächen der Modelle zeigt keine gute Übereinstimmung. Einige Körner zeigen zwar ähnliche Tendenz in der Dehnungsentwicklung, jedoch keine durchgehende Übereinstimmung. 5.2 Vergleich der berechneten Dehnungsmuster für die Modelle des CuMn3-Polykristalls mit unterschiedlich orientierten Körnern und des Verbundwerkstoffs (MonoCP und VerbundCP) Die beiden Modelle (MonoCP und VerbundCP) wurden mit dem CP-Code mit gleichen Randbedingungen gerechnet. Der Vergleich der Dehnungsmuster auf der xy-oberfläche zeigt starke Unterschiede. In Vergleich zum Polykristall weist der Verbundwerkstoff hohe Dehnungskonzentrationen in der duktilen Matrix auf, die in der Nähe der Phasengrenze lokalisiert sind (Abb. 10). Es bilden sich Scherbänder, die in die Richtung von maximalen Scherspannnungen, also um etwa 45 zur Belastungsachse geneigt, verlaufen. Zusätzlich werden die bereits existierenden Dehnungskonzentrationen durch die Anwesehneit der harten Phase unter der Oberfläche verstärkt oder es entstehen neue Scherbänder (Abb. 11). MonoCP VerbundCP Abb.10: Vergleich der Dehnungsmuster in MonoCP und VerbundCP nach einer Zugverformung von 5%. 10

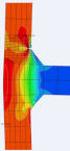

11 Die Spannungsmuster in diesen beiden Modellen sind ebenfalls sehr unterschiedlich. In MonoCP sind die Spannungen relativ homogen verteilt, wogegen sie sich im VerbundCP vor allem in der harten Phase (Al 2 O 3 ) mit dem höheren E-Modul konzentriert. neue Scherbänder MonoCP VerbundCP Abb. 11: Dehnungsmuster auf der xy-oberfläche in den Modellen MonoCP und VerbundCP. Ein Vergleich der Verbundwerkstoffmodelle VerbundCP, VerbundSchmid und VerbundIso (Abb. 12 Anhang) zeigt keine wesentlichen Unterschiede in den Dehnungsmustern. In Modellen mit einer polykristallinen Matrix (VerbundCP und VerbundSchmid) sind mehr Nuancen in der Dehnungsverteilung in der duktilen Phase vorhanden als im Modell VerbundIso, in dem die Matrixphase keine Körner beinhaltet. Die wesentlichen Merkmale der Dehnungsmuster, die vor allem durch die Zweiphasigkeit zustande kommen, sind in allen Modellen ähnlich abgebildet. 5.3 Vergleich der berechneten Dehnungsmuster in Modellen von Verbundwerkstoffen (VerbundCP, VerbundSchmid und VerbundIso) Der an den Details dieser Arbeit interessierte Leser findet die weiteren Abbildungen (Abb. 12, 14, 15) im Anhang. 5.4 Herstellungsbedingte Eigenspannungen Während der Abkühlung von der Herstellungstemperatur bzw. Wärmebehandlung entstehen in Mehrphasenwerkstoffen Eigenspannungen. Diese resultieren aus den unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten der Phasen und wachsen proportional zum Unterschied bei diesen Koeffizienten. Für die FE-Berechnungen wurde der Wärmeausdehnungskoeffizient für Cu α = 16,4 x 10-6 K -1 [9] verwendet. (a) Von Mises-Spannungen (b) Effektive Dehnungen 11

12 Abb. 13: Von Mises-Spannungen im CuMn3/Al 2 O 3 Verbundwerkstoff (a) und plastische Dehnungen im CuMn3/Al 2 O 3 Verbundwerkstoff (b) nach der Abkühlung von 160 C. Die Temperatur von 160 C wurde für die Berechnung von herstellungbedingten Eigenspannungen für diesen Fall gewählt als Temperatur, die zwischen der Erholungstemperatur (T s /4 60 C) und der Rekristallisationstemperatur (T s /2 400 C) für Kupferwerkstoffe liegt. Die Berechnungen wurden mit den für Raumtemperatur gültigen Spannungs-Dehnungs-Kurven für die einzelnen Kristallite (Körnern) durchgeführt. Diese Vorgehensweise liefert Werte der Spannungen, die überschätzt sind. Eine korrekte Vorgehensweise wäre die temperaturabhängigen Spannungs-Dehnungs-Kurven als Inputdaten zu benutzen. Diese Daten standen aber nicht zur Verfügung. Das Ergebnis der FE-Berechnungen ist daher als semi-quantitativ zu betrachten und sollte die Tendenz in der Entwicklung der Spannungs- und Dehnungsmuster aufzeigen und nicht einen exakten Wert der Eigenspannungen. Auch die Temperatur, bei der die Wärmebehandlung durchzuführen wäre, sollte an einen konkreten Fall angepasst werden. Die aufgrund der Unterschiede in den Wärmeausdehnungskoeffizienten bei der Abkühlung entstehenden Spannungen konzentrieren sich in der harten keramischen Phase, die einen höheren E- Modul als die duktile Matrix besitzt. Nach der Abkühlung steht die keramische Phase unter Druckspannungen, die weichere Matrixphase dagegen, insbesondere in der Nähe der Phasengrenze, unter Zugspannungen (Abb. 13). Die Zugspannungen werden durch plastisches Fließen abgebaut sobald die Fließgrenze überschritten wird. In weiteren FE-Berechnungen wurde der Spannungszustand, der sich während der Abkühlung einstellt, als Ausgangszustand für die nachfolgende mechanische Belastung betrachtet. Je nach Belastungsrichtung können die im Material existierenden Eigenspannungen vorteilhaft oder schädigend wirken. Die unter Druckspannungen stehenden keramischen Teilchen werden bei einer zusätzlichen äußeren Zugspannung weniger Spannung konzentrieren. Die Bereiche der Matrix in denen bereits Zugspannungen herrschen können bei einer weiteren Belastung in die Zugrichtung mit Porenbildung (hohe hydrostatische Zugspannungen) und/oder einem Interfaceriss reagieren. In Abb. 14 und 15 sind die Dehnungen - LE11 in die Belastungsrichtung., LE max. und effektive plastische Dehnungen in den Modellen VerbundIso und VerbundCP ohne und mit Eigenspannungen dargestellt. Die Unterschiede in den Dehnungsmustern - berechnet ohne und mit Eigenspannungen - sind geringfügig, sie manifestieren sich vor allem an den Stellen wo bereits hohe Dehnungskonzentrationen vorhanden sind. Ein Beispiel dafür bilden die in Abb. 14 c, d sowie in Abb. 15 e, f markierten Stellen. Dehnungskonzentrationen in der duktilen Matrixphase, in der Nähe der Phasengrenze werden intensiver und breiter in der Anwesehnheit der herstellungsbedingten Eigenspannungen. Bei den Berechnungen von realen Werkstoffen, insbesondere bei den Simulationen der Rissinitiierung sollten die Eigenspannungen stets berücksichtigt werden. Berechnungen mit den temperaturabhängigen Spannungs-Dehnungs-Kurven als Inputdaten sowie einer realistischer Temperatur der Wärmebehandlung werden eine korrekte Ausgangssituation für die weiteren Simulationen der mechanischen Belastung bilden. 5.5 Kumulierte Häufigkeitverteilungen der Dehnungen Eine quantitative Beschreibung der Dehnungverteilungen kann mit Hilfe der kumulierten Häufigkeitsverteilungen gemacht werde, die einen einfachen Vergleich der Muster erlaubt. Die berechneten Dehnungswerte für einen konkreten Fall wurden zusammen mit den zugeordneten Häufigkeiten aufsteigend sortiert. Die Gesamtheit aller Elemente wurde zu 100% normiert. 12

13 Kumulierte Häufigkeitsverteilung der Dehnungen [%] Polykristall Verbundwerkstoff Matrixphase mit Körnern 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 Effektive Dehnung in der Matrixphase [-] Abb. 16: Vergleich der kumulierten Häufigkeitsverteilungen der Dehnungen im Modell des Polykristalls und des Verbundwerkstoffs. Die Abb. 16 zeigt die kumulierten Häufigkeitsverteilungen der effektiven Dehnungen in der duktilen Matrixphase des Verbundwerkstoffs (Körner die Al 2 O 3 -Eigenschaften besaßen wurden bei dieser Analyse ausgeschlossen) mit den gleichen Körnern im CuMn3-Polykristall (hier wurden nur die Körner untersucht, die im Verbundwerkstoff Matrixeigenschaften hatten). Der Verlauf der Kurven in Abb. 16 ist für mehr als 95% der Elemente fast identisch. Ein kleiner Bruchteil der Elemente (weniger als 5%) zeigen aber im Fall vom Verbundwerkstoffmodell viel höhere Dehnungskonzentrationen als die Elemente im Polykristall. Diese Dehnungskonzentrationen, lokalisiert in kleinen Bereichen, z B. in der Nähe der Phasengrenzen, können potentielle Rissinitiierungsstellen und Ausgang für einen Schädigungsvorgang bedeuten. Kumulierte Häufigkeitsverteilung [%] VerbundIso VerbundCP VerbundIso+Res VerbundCP+Res -0,05 0,00 0,05 0,10 0,15 Dehnung (LE11) [-] Abb. 17: Vergleich der kumulierten Häufigkeitsverteilungen der Dehnungen in Verbundwerkstoffodellen (VerbundIso und VerbundCP) ohne und mit Eigenspannungen (+Res). Erwartungsgemäß liefert eine FE-Berechnung mit dem kristallplastischen Code eine breitere Dehnungsverteilung in der Matrixphase als eine Berechnung mit einer konventionellen FE-Methode in einem Modell ohne Körner, also mit isotroper Matrixphase (Abb. 17). Die Berücksichtigung von herstellungsbedingten Eigenspannungen verschiebt die Dehnungen zu höheren Werten; die äußere Zugbelastung und Zugspannungen in der Matrix addieren sich. Stellungnahme, ob Ergebnisse der Vorhaben wirtschaftlich verwertbar sind und ob eine solche Verwertung erfolgt oder zu erwarten ist. Ggf. Angaben zu Patenten, Industriekooperationen o.a. Die durchgeführten Forschungsarbeiten habe den Charakter einer Grundlagenforschung und dienen der Klärung der Frage inwieweit die kristallplastischen Effekte in monolithischen bzw. Mehrphasen- Werkstoffen bei der Entwicklung von Dehnungsmustern, als Ausgangssituation zur Schädigungs- 13

14 initiierung, von Relevanz sind. Im Rahmen diese Projektes sind keine Patente angemeldet und bis jetzt keine Kooperationen mit der Industrie entstanden. Wer hat zu den Ergebnissen des Projektes beigetragen (Kooperationspartner im In- und Ausland, Projektmitarbeiter/innen usw.) Das Projekt wurde von Frau Dr. Ewa Soppa bearbeitet, sie ist auch für die FE-Modellierung im Projekt zuständig. Die experimentellen Arbeiten wurden wie folgt durchgeführt: (1) Messungen der Kornorientierung wurden von Herrn Dr. Ewald Bischoff, MPI für Metallforschung in Stuttgart vorgenommen. (2) Herr Dr. Gottfried Fischer, RIF e.v. Dortmund RIF hat CuMn3-Proben zur Verfügung gestellt, in-situ-zugversuche an diesen Proben durchgeführt sowie die Dehnungsverteilungen mittels Mikrogittertechnik an diesen Proben gemessen. (3) Frau Dr. Varvara Romanova, Institute of Strength Physics and Materials Science, Tomsk, Russland; sie hat ihren Gefügemodell als Basis für die in diesem Projekt erstellten FE- Modelle zur Verfügung gestellt. Allen diesen Kollegen gilt an dieser Stelle unser herzlicher Dank für eine gute Zusammenarbeit. Qualifikation des wissenschaftlichen Nachwuchses im Zusammenhang mit dem Projekt (z.b. Diplome, Promotionen, Habilitationen usw.) Trifft nicht zu. 3. Zusammenfassung (max. 1 DIN A-4-Seite) Allgemeinverständliche Darstellung der wichtigsten wissenschaftlichen Fortschritte und ggf. ihrer Anwendungsaspekte Teil I Realgefüge CuMn3 (1.1) Alle Modelle (CP-, Schmid- und Taylor-) lieferten ähnliche Dehnungsmuster, die jedoch wesentlich weniger Details als das experimentelle Ergebnis aufzeigen. (1.2) Eine starke Dehnungslokalisierung (Scherband) an der Phasengrenze zwischen den Körnern 2 und 4 fehlen in den Schmid- und Taylor-Modellen. (1.3) Das CP-Modell lieferte ein solchens Scherband an dieser Stelle, das jedoch kürzer war und eine andere Lokalisierung der maximalen Dehnung als das Experiment aufzeigt. Im Experiment konzentrieren sich die maximalen Dehnungen im Zwickelbereich (Grenze zwischen 3-Körnern). (1.4) Die groben Verformungsmuster die Lage der blauen und gelben Bereiche bei allen Modellen stimmen gut überein. (1.5) Das fehlende bzw. ungenau abgebildete Scherband in den Simulationen deutet darauf hin, dass die zukünftigen Modelle um die Information über den Aufbau der Korngrenzen und ihre Eigenschaften sowie Freiheitsgrade die an der Grenze anders als im Korninneren sind, erweitert werden sollten. (1.6) Das CP-Modell mit den homogenen Randbedingungen lieferte unbrauchbare Ergebnisse, die hier nicht präsentiert werden. (1.7) Verwendet man dagegen Modelle mit realistischen (gemessenen) Randbedingungen, so sind diese in allen drei Fällen dem Experiment ähnlich. Die betrachtete Korngruppe liegt nicht im parallelen Stegbereich der Probe sondern am Übergang zum Probenkopf und dort wiederum am Probenrand, also im Bereich mit hohen Spannungsmehrachsigkeiten. Eine Annahme von homogenen Randbedingungen muss daher zu falschen Ergebnissen führen. (1.8) Die kumulierten Dehnungsverteilungen sind für alle drei Modelle ähnlich, wobei die Kurven für das Taylor- und das Schmid-Modell sehr dicht nebeneinander liegen. Das CP-Modell ist insgesamt zu den höheren Dehnungen verschoben. 14

15 Teil II Künstliches Gefüge: Polykristall und Verbundwerkstoff (2.1) Für die Arbeiten in diesem Teil des Projektes wurde ein Grundmodell auf der Basis einer künstlichen Kornstruktur erstellt. Dieses Modell repräsentierte die Struktur eines Polykristalls mit 23 Körnern. (2.2) Durch die Zuordnung den Eigenschaften einer keramischen Phase (Al 2 O 3 ) zu den 5 per Zufallsgenerator ausgewählten Körnern wurde das Basismodell zu einem Modell des Verbundwerkstoffs umgewandelt. Das Volumenanteil der keramischen Phase betrug 11,8%. (2.3) Die elstisch-plastischen Eigenschaften von CuMn3-Legierung wurden dem Polykristall bzw. der Matrxiphase im Verbundwerkstoff zugeordnet. (2.4) Die Orientierungen der Körner im Polykristall wurden mit einem Zufallsgenerator gewählt. (2.5) Es wurden folgende Berechnungsmethoden/Modelle verwendet: CP-Code (mit Kristallplastizität), Schmid-Modell und konventionelle FE-Methode (ohne Kristallplastizität). (2.6) Die Berechnungen des plastischen Verhaltens eines CuMn3 - Polykristalls zeigen relativ homogene Dehnungsmuster, nur im Falle des CP-Codes sind einzelne Bereiche mit höheren Dehnungskonzentrationen zu sehen. Diese sind ohne Ausnahme an den Korngrenzen und Tripelpunkten lokalisiert. Diese Tatsache erinnert an die Berechnungen der Realstruktur von CuMn3 (Teil I dieses Berichtes). Auch dort wurde das Scherband an der Korngrenze nur unter Anwendung des CP-Codes sichtbar und ist damit in Übereinstimmung mit dem Experiment. Diese Fakten erlauben die Schlussfolgerung, dass für die Simulationen des Verformungsverhaltens von homogenen Werkstoffen (wie Polykristalle) die Anwendung von CP-Codes vorteilhafter ist als die der konventionellen FE- Methode. (2.7) In Verbundwerkstoffen sind aufgrund der Zweiphasigkeit hohe Dehnungskonzentrationen, meistens in der Nähe der Phasengrenze zu finden. Diese Werte überschatten die kristallplastischen Effekte in der polykristallinen Matrix. Die Berechnungen mit dem CP-Code liefern zwar mehr Details, diese Vorteile sind jedoch gering im Vergleich mit dem hohem Berechnungsaufwand. (2.8) Dehnungsmuster in Verbundwerkstoffen sind vor allem durch die Anwesenheit der harten Phase geprägt. Die Scherbänder sind in ihrem Verlauf durch die Verteilung der Zweitphase in der duktilen Matrix modifiziert. (2.9) Für die Berechnungen der Schädigungsinitiierung in Teilchenverbundwerkstoffen mit stark unterschiedlichen Eigenschaften der beiden Komponenten, würde vermutlich die Anwendung der konventionellen FE-Methode ausreichen. Der CP-Code scheint keine wesentlichen Vorteile zu bringen im Hinblick auf eine korrekte Abbildung der Spannungs- und Dehnungsmustern. (2.10) Herstellungsbedingte Eigenspannungen sollten dagegen bei den Berechnungen der Schädigung berücksichtigt werden, da diese die maximalen Dehnungswerte in der Matrix noch verstärken. Überraschungen im Projektverlauf und bei den Ergebnissen Die Arbeiten sind ohne größere Überraschungen verlaufen, die erzielten Ergebnisse bestätigten die Annahmen, das die kristallplastischen Effekte vor allem bei der Modellierung von homogenen Werkstoffen berücksichtigt werden sollten. In den Simulationen des Verformungsverhaltens von Keramik/Metall-Teilchenverbundwerkstoffen kann auf die Anwendung vom aufendigen CP-Code verzichtet werden. Ein wichtiger Hinweis, der dem Antragsteller sowie der Bearbeiterin diese Projektes vorher nicht im vollen Umfang bewusst war, ist die Bedeutung der Korngrenzen bei der kristallplastischen Modellierung. Korngrenzen und noch mehr die Phasengrenzen stellen die Barrieren dar für die Fortsetzung von Scherbändern und benötigen eine spezielle Behandlung, durch z.b. Zuordnung von mehr Freiheitsgraden als das Korninnere. Diese Problematik könnte ein Thema für ein separates Projekt sein. Hinweise auf mögliche Erfolgsberichte in den Publikumsmedien entfällt. 15

16 4. Literatur [1] Yonggang Huang, A user-material subroutine incorporating single crystal plasticity in the Abaqus finite element program, Division of Applied Sciences Harvard University, Cambridge, Massachusetts (1991). [2] Smithells, Metals Reference Book, Sixth Edition [3] A. Hilscher, Röntgenbeugung an plastisch verformten Cu- und CuMn-Einkristallen zur Bestimmung von Versetzubgsdichte und inneren Spannungen, Doktorarbeit, MPI für Metallforschung, Institut für Physik (1990) Stuttgart. [4] G. Fischer, E. Soppa, S. Schmauder, Y.-L. Liu, "Modelling of Strain Localization in Real Microstructural Areas of the Particle Reinforced Metal-Matrix Composite Al % Al 2 O 3 ", in: Proc. 19 th Risø International Symposium on Materials Science, Modelling of Structure and Mechanics of Materials From Microscale to Product, September 1998, Risø National Laboratory, Roskilde, Denmark, Eds.: J.V. Carstensen, T. Leffers, T. Lorentzen, O.B. Pedersen, B.F. Sørensen, G. Winther, pp (1998). [5] [6] E. Soppa, D. Amos, S. Schmauder, E. Bischoff, The Influence of Second Phase and Grain Orientations on Deformation Patterns in Ag and Ag/Ni-Composite, Computational Materials Science 13, pp , [7] Romanova V, Balokhonov R, Karpenko N. Numerical simulation of material behavior with explicit consideration for three-dimensional structural heterogeneity. Physical Mesomechanics 7, 2004, 71:79. [8] V. Romanova, R. Balokhonov, P. Makarov, S. Schmauder, E. Soppa, Simulation of elastoplastic behaviour of an artificial 3D-structure under dynamic loading, Comput. Mater. Sci. 28, 2003, 518:528. [9] Merkel, T., Taschenbuch der Werkstoffe, Fachbuchverlag Leipzig-Köln

Numerische und experimentelle Untersuchungen der lokalen Verformungen in einem Ag/Ni-Verbundwerkstoff

Numerische und experimentelle Untersuchungen der lokalen Verformungen in einem Ag/Ni-Verbundwerkstoff E. Soppa*, P. Doumalin**, S. Schmauder*, M. Bornert** * Staatliche Materialprüfungsanstalt (MPA) Universität

Numerische und experimentelle Untersuchungen der lokalen Verformungen in einem Ag/Ni-Verbundwerkstoff E. Soppa*, P. Doumalin**, S. Schmauder*, M. Bornert** * Staatliche Materialprüfungsanstalt (MPA) Universität

FE-Modell Das nichtlineare Verhalten des Materials im plastischen Bereich wurde mit Hilfe des FE-Programms

607 Numerische und experimentelle Analyse des Mikroverformungsverhaltens eines Ag-Polykristalls E. Soppa, S. Schmauder, Staatliche Materialprüfungsanstalt (MPA), Universität Stuttgart, 0-70569 Stuttgart,

607 Numerische und experimentelle Analyse des Mikroverformungsverhaltens eines Ag-Polykristalls E. Soppa, S. Schmauder, Staatliche Materialprüfungsanstalt (MPA), Universität Stuttgart, 0-70569 Stuttgart,

Suchalgorithmen zur quantitativen Analyse von Kornwachstum

Suchalgorithmen zur quantitativen Analyse von Kornwachstum Sebastian Meermann Medizintechnik und Technomathematik Sebastian Meermann 1 Inhalt 1) Metallphysikalische Aspekte 2) Problemdarstellung 3) Problemlösung

Suchalgorithmen zur quantitativen Analyse von Kornwachstum Sebastian Meermann Medizintechnik und Technomathematik Sebastian Meermann 1 Inhalt 1) Metallphysikalische Aspekte 2) Problemdarstellung 3) Problemlösung

Mikromechanische Modellierung des mechanischen Verhaltens von Metall/Keramik- Gradientenwerkstoffen

DFG-Projekt Schm-746/12-1 und 12-2 / BA-Nr. 1161/1185 Mikromechanische Modellierung des mechanischen Verhaltens von Metall/Keramik- Gradientenwerkstoffen SPP Gradientenwerkstoffe Projektbeginn: 01.01.1997

DFG-Projekt Schm-746/12-1 und 12-2 / BA-Nr. 1161/1185 Mikromechanische Modellierung des mechanischen Verhaltens von Metall/Keramik- Gradientenwerkstoffen SPP Gradientenwerkstoffe Projektbeginn: 01.01.1997

3. Struktur des Festkörpers

3. Struktur des Festkörpers 3.1 Kristalline und amorphe Strukturen Amorphe Struktur - Atombindung ist gerichtet - unregelmäßige Anordnung der Atome - keinen exakten Schmelzpunkt, sondern langsames Erweichen,

3. Struktur des Festkörpers 3.1 Kristalline und amorphe Strukturen Amorphe Struktur - Atombindung ist gerichtet - unregelmäßige Anordnung der Atome - keinen exakten Schmelzpunkt, sondern langsames Erweichen,

Courseware / Vorlesungsmaterial Professor Dierk Raabe Max-Planck-Institut für Eisenforschung, Düsseldorf, Germany

Courseware / Vorlesungsmaterial Professor Max-Planck-Institut für Eisenforschung, Düsseldorf, Germany Methoden der theoretischen und experimentellen Untersuchung der plastischen Dehnung auf Kornebene Abteilung

Courseware / Vorlesungsmaterial Professor Max-Planck-Institut für Eisenforschung, Düsseldorf, Germany Methoden der theoretischen und experimentellen Untersuchung der plastischen Dehnung auf Kornebene Abteilung

1 Die elastischen Konstanten 10 Punkte

1 Die elastischen Konstanten 10 Punkte 1.1 Ein Würfel wird einachsig unter Zug belastet. a) Definieren Sie durch Verwendung einer Skizze den Begriff der Spannung und der Dehnung. b) Der Würfel werde im

1 Die elastischen Konstanten 10 Punkte 1.1 Ein Würfel wird einachsig unter Zug belastet. a) Definieren Sie durch Verwendung einer Skizze den Begriff der Spannung und der Dehnung. b) Der Würfel werde im

Verformung und Bruch von Metallen mit nichtmetallischen Einschlüssen

Verformung und Bruch von Metallen mit nichtmetallischen Einschlüssen Prof. Dr. rer. nat. Siegfried Schmauder, Dr. rer. nat. Ewa Soppa Universität Stuttgart Staatliche Materialprüfungsanstalt Pfaffenwaldring

Verformung und Bruch von Metallen mit nichtmetallischen Einschlüssen Prof. Dr. rer. nat. Siegfried Schmauder, Dr. rer. nat. Ewa Soppa Universität Stuttgart Staatliche Materialprüfungsanstalt Pfaffenwaldring

Die für die Simulationen verwendeten mechanischen Eigenschaften des Verbundwerkstoffs sowie die Voce Parameter sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Spannungs- und Dehnungskonzentrationen in AllAlz03- Verbundwerkstoffen verursacht durch Schädigungsprozesse E. Soppa*, U. Weber*, S. Schmauder*, G. Fischer** * Staatliche Materialprüfungsanstalt (MP A)

Spannungs- und Dehnungskonzentrationen in AllAlz03- Verbundwerkstoffen verursacht durch Schädigungsprozesse E. Soppa*, U. Weber*, S. Schmauder*, G. Fischer** * Staatliche Materialprüfungsanstalt (MP A)

Plastische Verformung

2 Plastische Verformung Plastische Verformung von Metallen erfolgt im Wesentlichen durch das Abgleiten auf kristallographischen Ebenen in kristallographischen Richtungen. In der Regel wird die plastische

2 Plastische Verformung Plastische Verformung von Metallen erfolgt im Wesentlichen durch das Abgleiten auf kristallographischen Ebenen in kristallographischen Richtungen. In der Regel wird die plastische

Finite Elemente Modellierung

Finite Elemente Modellierung Modellerstellung Diskretisierung des Kontinuums Methode der Finite Elemente Anwendungsbeispiele der FEM Zugstab: Kraftmethode Zugstab: Energiemethode Zugstab: Ansatzfunktion

Finite Elemente Modellierung Modellerstellung Diskretisierung des Kontinuums Methode der Finite Elemente Anwendungsbeispiele der FEM Zugstab: Kraftmethode Zugstab: Energiemethode Zugstab: Ansatzfunktion

Selbstkonsistente Matrizitätsmodelle zur Simulation des mechanischen Verhaltens von Verbund werkstoffen

765 Selbstkonsistente Matrizitätsmodelle zur Simulation des mechanischen Verhaltens von Verbund werkstoffen Peter Leßle, Ming Dong, Ewa Soppa, Siegfried Schmauder, Staatliche Materialprüfungsanstalt (MPA),

765 Selbstkonsistente Matrizitätsmodelle zur Simulation des mechanischen Verhaltens von Verbund werkstoffen Peter Leßle, Ming Dong, Ewa Soppa, Siegfried Schmauder, Staatliche Materialprüfungsanstalt (MPA),

Modellierung von duktilen Stählen bei Verwendung von kommerziellen FE-Programm. Programm- systemen

Modellierung von duktilen Stählen bei Verwendung von kommerziellen FE-Programm Programm- systemen Dr.-Ing Ing.. S. Mesecke-Rischmann, C. Hornig 3. Norddeutsches Simulationsforum, 21. Oktober 2010 Motivation

Modellierung von duktilen Stählen bei Verwendung von kommerziellen FE-Programm Programm- systemen Dr.-Ing Ing.. S. Mesecke-Rischmann, C. Hornig 3. Norddeutsches Simulationsforum, 21. Oktober 2010 Motivation

9. Festkörperreaktionen

9. Festkörperreaktionen Wir hatten bereits bei der Diskussion von Diffusionsvorgängen gesehen, dass auch im festen Zustand Atome ständig ihre Plätze tauschen und so chemische Reaktionen in fester Materie

9. Festkörperreaktionen Wir hatten bereits bei der Diskussion von Diffusionsvorgängen gesehen, dass auch im festen Zustand Atome ständig ihre Plätze tauschen und so chemische Reaktionen in fester Materie

Einfluss mikrostruktureller Inhomogenitäten auf das mechanische Verhalten von thermoplastischem CFK

DLR.de Folie 1 Werkstoff-Kolloquium 2014 Hybride Werkstoffe und Strukturen für die Luftfahrt 2. Dezember 2014, DLR Köln Einfluss mikrostruktureller Inhomogenitäten auf das mechanische Verhalten von thermoplastischem

DLR.de Folie 1 Werkstoff-Kolloquium 2014 Hybride Werkstoffe und Strukturen für die Luftfahrt 2. Dezember 2014, DLR Köln Einfluss mikrostruktureller Inhomogenitäten auf das mechanische Verhalten von thermoplastischem

GEFÜGEANALYSE VON METALLISCHEN LEGIERUNGEN MIT QUANTITATIVEN COMPUTERTOMOGRAFIEMETHODEN

DGZfP-Jahrestagung 2010 - Di.1.C.3 GEFÜGEANALYSE VON METALLISCHEN LEGIERUNGEN MIT QUANTITATIVEN COMPUTERTOMOGRAFIEMETHODEN M. Firsching, R. Hanke, P. Keßling, M. Krumm, F. Nachtrab, M. Salamon, N. Uhlmann

DGZfP-Jahrestagung 2010 - Di.1.C.3 GEFÜGEANALYSE VON METALLISCHEN LEGIERUNGEN MIT QUANTITATIVEN COMPUTERTOMOGRAFIEMETHODEN M. Firsching, R. Hanke, P. Keßling, M. Krumm, F. Nachtrab, M. Salamon, N. Uhlmann

7.4 Mechanische Eigenschaften

7.4 Mechanische Eigenschaften Die mechanischen Eigenschaften an gegossenen Mikroteilen wurden durch Mikrohärtemessungen und Mikrozugversuche bestimmt. 7.4.1 Mikrohärte An den Proben mit 23 µm Durchmesser

7.4 Mechanische Eigenschaften Die mechanischen Eigenschaften an gegossenen Mikroteilen wurden durch Mikrohärtemessungen und Mikrozugversuche bestimmt. 7.4.1 Mikrohärte An den Proben mit 23 µm Durchmesser

VIRTUELLE LEBENSDAUERANALYSE UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON STEIFIGKEITSÄNDERUNGEN. P. RÖSCH, T. BRUDER, F. BACHMANN.

VIRTUELLE LEBENSDAUERANALYSE UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON STEIFIGKEITSÄNDERUNGEN. P. RÖSCH, T. BRUDER, F. BACHMANN. Simcenter Symposium zur Fahrzeugentwicklung 17.10.2017 UNTERSCHIEDLICHE ANSÄTZE ZUR LEBENSDAUERANALYSE.

VIRTUELLE LEBENSDAUERANALYSE UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON STEIFIGKEITSÄNDERUNGEN. P. RÖSCH, T. BRUDER, F. BACHMANN. Simcenter Symposium zur Fahrzeugentwicklung 17.10.2017 UNTERSCHIEDLICHE ANSÄTZE ZUR LEBENSDAUERANALYSE.

9. Tutorium zur Werkstoffkunde für Maschinenbauer im WS 2010/2011

9. Tutorium zur Werkstoffkunde für Maschinenbauer im WS 2010/2011 Aufgabe 1 Die mechanischen Eigenschaften von Werkstoffen sind bei Konstruktionen zu berücksichtigen. Meist kann ein kompliziertes makroskopisches

9. Tutorium zur Werkstoffkunde für Maschinenbauer im WS 2010/2011 Aufgabe 1 Die mechanischen Eigenschaften von Werkstoffen sind bei Konstruktionen zu berücksichtigen. Meist kann ein kompliziertes makroskopisches

OpVibFE Simulation der Eigenspannungsreduzierung von Bauteilen durch Vibrationsentspannung

Zwischenbericht 14.08.2015 Aachen OpVibFE Simulation der Eigenspannungsreduzierung von Bauteilen durch Vibrationsentspannung Dipl.-Ing. D. Witter Dr.-Ing. R. Schelenz Univ. Prof. Dr.-Ing. G. Jacobs Gliederung

Zwischenbericht 14.08.2015 Aachen OpVibFE Simulation der Eigenspannungsreduzierung von Bauteilen durch Vibrationsentspannung Dipl.-Ing. D. Witter Dr.-Ing. R. Schelenz Univ. Prof. Dr.-Ing. G. Jacobs Gliederung

Verfestigungsmechanismen

13 Verfestigungsmechanismen ie Festigkeit eines metallischen Werkstoffes ist immer eng mit den darin enthaltenen Versetzungen verbunden. Es gilt die Bewegung der Versetzungen zu verhindern, um ein Material

13 Verfestigungsmechanismen ie Festigkeit eines metallischen Werkstoffes ist immer eng mit den darin enthaltenen Versetzungen verbunden. Es gilt die Bewegung der Versetzungen zu verhindern, um ein Material

1 Kristallgitter und Kristallbaufehler 10 Punkte

1 Kristallgitter und Kristallbaufehler 10 Punkte 1.1 Es gibt 7 Kristallsysteme, aus denen sich 14 Bravais-Typen ableiten lassen. Charakterisieren Sie die kubische, tetragonale, hexagonale und orthorhombische

1 Kristallgitter und Kristallbaufehler 10 Punkte 1.1 Es gibt 7 Kristallsysteme, aus denen sich 14 Bravais-Typen ableiten lassen. Charakterisieren Sie die kubische, tetragonale, hexagonale und orthorhombische

Institut für Werkstofftechnik. Prüfung Werkstofftechnik I Wintersemester 2008/ Februar 2009

Institut für Werkstofftechnik Prof. Dr. rer. nat. habil. Xin Jiang Prüfung Werkstofftechnik I Wintersemester 2008/2009 02. Februar 2009 Name:... Matr.-Nr.:... Studiengang:... Hiermit erkläre ich mich damit

Institut für Werkstofftechnik Prof. Dr. rer. nat. habil. Xin Jiang Prüfung Werkstofftechnik I Wintersemester 2008/2009 02. Februar 2009 Name:... Matr.-Nr.:... Studiengang:... Hiermit erkläre ich mich damit

Bestimmung der feuchte- und temperaturabhängigen Wärmeleitfähigkeit von Dämmstoffen

Bestimmung der feuchte- und temperaturabhängigen Wärmeleitfähigkeit von Dämmstoffen F. Ochs 1), H. Stumpp 1), D. Mangold 2), W. Heidemann 1) 1) 2) 3), H. Müller-Steinhagen 1) Universität Stuttgart, Institut

Bestimmung der feuchte- und temperaturabhängigen Wärmeleitfähigkeit von Dämmstoffen F. Ochs 1), H. Stumpp 1), D. Mangold 2), W. Heidemann 1) 1) 2) 3), H. Müller-Steinhagen 1) Universität Stuttgart, Institut

Zugversuch. 1. Einleitung, Aufgabenstellung. 2. Grundlagen. Werkstoffwissenschaftliches Grundpraktikum Versuch vom 11. Mai 2009

Werkstoffwissenschaftliches Grundpraktikum Versuch vom 11. Mai 29 Zugversuch Gruppe 3 Protokoll: Simon Kumm Mitarbeiter: Philipp Kaller, Paul Rossi 1. Einleitung, Aufgabenstellung Im Zugversuch sollen

Werkstoffwissenschaftliches Grundpraktikum Versuch vom 11. Mai 29 Zugversuch Gruppe 3 Protokoll: Simon Kumm Mitarbeiter: Philipp Kaller, Paul Rossi 1. Einleitung, Aufgabenstellung Im Zugversuch sollen

Kupfer & Kupferlegierungen CuZn33Pb1,5AlAs (OF 2279) EN Werkstoff Nr: CW626N

KUPFER & KUPFERLEGIERUNGEN CuZn33Pb1,5AlAs (OF 2279) Seite 1 von 5 Alle Angaben ohne Gewähr 06/2013 Cu Zn Pb Sn Fe Mn Ni Al Si As Co Cr Sonstige min. 64,0 Rest 1,2 - - - - 0,8-0,02 - - - max. 66,0-1,7

KUPFER & KUPFERLEGIERUNGEN CuZn33Pb1,5AlAs (OF 2279) Seite 1 von 5 Alle Angaben ohne Gewähr 06/2013 Cu Zn Pb Sn Fe Mn Ni Al Si As Co Cr Sonstige min. 64,0 Rest 1,2 - - - - 0,8-0,02 - - - max. 66,0-1,7

7.4: Zusammenfassung / Merkpunkte zu Kapitel 7: Mechanische Eigenschaften

7.4: Zusammenfassung / Merkpunkte zu Kapitel 7: Mechanische Eigenschaften Der Zugversuch ergibt einefülle von Materialeigenschaften: Unterscheidung spröde - duktil - gummiartig usw.; und damit auch elastische

7.4: Zusammenfassung / Merkpunkte zu Kapitel 7: Mechanische Eigenschaften Der Zugversuch ergibt einefülle von Materialeigenschaften: Unterscheidung spröde - duktil - gummiartig usw.; und damit auch elastische

Matthias Moritz Frommert (Autor) Dynamische Rekristallisation unter konstanten und transienten Umformbedingungen

Matthias Moritz Frommert (Autor) Dynamische Rekristallisation unter konstanten und transienten Umformbedingungen https://cuvillier.de/de/shop/publications/1563 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette

Matthias Moritz Frommert (Autor) Dynamische Rekristallisation unter konstanten und transienten Umformbedingungen https://cuvillier.de/de/shop/publications/1563 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette

Einfluss der Retrogressions und Reaging Behandlung auf Gefügeausbildung und Festigkeit einer AlZnMgCu Legierung

Werkstoff-Kolloquium 2008 Einfluss der Retrogressions und Reaging Behandlung auf Gefügeausbildung und Festigkeit einer AlZnMgCu Legierung D. Pöschmann [1], C. Melzer [2], M. Kühlein [1], M. Schaper [3]

Werkstoff-Kolloquium 2008 Einfluss der Retrogressions und Reaging Behandlung auf Gefügeausbildung und Festigkeit einer AlZnMgCu Legierung D. Pöschmann [1], C. Melzer [2], M. Kühlein [1], M. Schaper [3]

Mechanisches Verhalten und numerische Simulationen von TPE im Vergleich zu Elastomeren

Mechanisches Verhalten und numerische Simulationen von TPE im Vergleich zu Elastomeren O. Haeusler & H. Baaser Computer Aided Engineering TPE@DKT / Nürnberg, 3. Juli 2012 Agenda Materialverhalten aus Ingenieur-Sicht

Mechanisches Verhalten und numerische Simulationen von TPE im Vergleich zu Elastomeren O. Haeusler & H. Baaser Computer Aided Engineering TPE@DKT / Nürnberg, 3. Juli 2012 Agenda Materialverhalten aus Ingenieur-Sicht

Reinhard Müller, Adam Opel AG Martin Stillger, Adam Opel AG Paul Du Bois, Consultant.

Das neue Material-Modell *MAT_251 und seine potentielle Anwendung für Materialien mit lokal unterschiedlichen Eigenschaften infolge partiellen Warmumformens (Tailored-Tempering) oder vordehnungsabhängigen

Das neue Material-Modell *MAT_251 und seine potentielle Anwendung für Materialien mit lokal unterschiedlichen Eigenschaften infolge partiellen Warmumformens (Tailored-Tempering) oder vordehnungsabhängigen

Wie wird der E-Modul ermittelt? Die Temperatur, bei der ein Metall beim Abkühlen erstarrt.

Was versteht man unter dem Liquiduspunkt? (Der Wert gibt an, mit welcher Kraft ein 1m langer Draht mit dem Ø von 1 mm 2 belastet werden muss, um ihn auf die doppelte Länge zu dehnen.) Je höher der E-Modul

Was versteht man unter dem Liquiduspunkt? (Der Wert gibt an, mit welcher Kraft ein 1m langer Draht mit dem Ø von 1 mm 2 belastet werden muss, um ihn auf die doppelte Länge zu dehnen.) Je höher der E-Modul

Kristallstruktur und Mikrostruktur Teil II Vorlesung 4

Kristallstruktur und Mikrostruktur Teil II Vorlesung 4 Teil II 1 Erstarrung - Grundlagen 2 Erstarrung/ - Wachstum/ Gefüge (Mikrostruktur) 3 Erstarrung - Praktische Aspekte 4 Texturanalyse Gußgefüge von

Kristallstruktur und Mikrostruktur Teil II Vorlesung 4 Teil II 1 Erstarrung - Grundlagen 2 Erstarrung/ - Wachstum/ Gefüge (Mikrostruktur) 3 Erstarrung - Praktische Aspekte 4 Texturanalyse Gußgefüge von

NTB Technologietag 17 «Industrial / Precision Engineering»

NTB Technologietag 17 «Industrial / Precision Engineering» «Bessere Materialmodelle durch berührungslose Dehnungsmessung» K. Kern, M. Lüchinger Übersicht Eigenspannungen Was ist das? Numerische Simulation

NTB Technologietag 17 «Industrial / Precision Engineering» «Bessere Materialmodelle durch berührungslose Dehnungsmessung» K. Kern, M. Lüchinger Übersicht Eigenspannungen Was ist das? Numerische Simulation

Die Finite-Elemente-Methode. Anwendungsbereiche Soft- und Hardwarevoraussetzungen Programmierbarkeit

Die Finite-Elemente-Methode Anwendungsbereiche Soft- und Hardwarevoraussetzungen Programmierbarkeit Inhalt Die Finite-Elemente-Methode Was ist das und wofür? Die Idee mit den Elementen Anwendung der FEM

Die Finite-Elemente-Methode Anwendungsbereiche Soft- und Hardwarevoraussetzungen Programmierbarkeit Inhalt Die Finite-Elemente-Methode Was ist das und wofür? Die Idee mit den Elementen Anwendung der FEM

Numerische Optimierung von bioinspirierten keramischen Werkstoffsystemen

DFG-Projekt Schm 746/88-1 Numerische Optimierung von bioinspirierten keramischen Werkstoffsystemen Beginn des Projekts: 01.12.2009 Ende des Projekts: 31.08.2013 Zusammenfassung: Um einen besseren Einblick

DFG-Projekt Schm 746/88-1 Numerische Optimierung von bioinspirierten keramischen Werkstoffsystemen Beginn des Projekts: 01.12.2009 Ende des Projekts: 31.08.2013 Zusammenfassung: Um einen besseren Einblick

Kupfer & Kupferlegierungen CuZn35Pb1,5AlAs (OF 2273) EN Werkstoff Nr: CW625N

KUPFER & KUPFERLEGIERUNGEN CuZn35Pb1,5AlAs (OF 2273) Seite 1 von 6 Alle Angaben ohne Gewähr 01/2017 Cu Zn Pb Sn Fe Mn Ni Al Si As Co Cr Sonstige min. 62,0 Rest 1,2 - - - - 0,5-0,02 - - - max. 64,0-1,6

KUPFER & KUPFERLEGIERUNGEN CuZn35Pb1,5AlAs (OF 2273) Seite 1 von 6 Alle Angaben ohne Gewähr 01/2017 Cu Zn Pb Sn Fe Mn Ni Al Si As Co Cr Sonstige min. 62,0 Rest 1,2 - - - - 0,5-0,02 - - - max. 64,0-1,6

Anisotropie, Textur, Umformtechnik

Dierk, Franz Roters, Zisu Zhao, Kurt Helming, Max-Planck-Str.1 40237 Düsseldorf, Germany, raabe@mpie.de http://www.mpg.de http://www.mpie.de http://edoc.mpg.de http://edoc.mpg.de Anisotropie, Textur, Umformtechnik

Dierk, Franz Roters, Zisu Zhao, Kurt Helming, Max-Planck-Str.1 40237 Düsseldorf, Germany, raabe@mpie.de http://www.mpg.de http://www.mpie.de http://edoc.mpg.de http://edoc.mpg.de Anisotropie, Textur, Umformtechnik

Spannungs- und Verzerrungstensoren

10 Spannungs- und Verzerrungstensoren Spannungs- und Verzerrungstensoren 4 2 Motivation / Einführung Spannungsvektor im Stab ist abhängig von Orientierung des fiktiven Schnitts. Spannungsverteilung ist

10 Spannungs- und Verzerrungstensoren Spannungs- und Verzerrungstensoren 4 2 Motivation / Einführung Spannungsvektor im Stab ist abhängig von Orientierung des fiktiven Schnitts. Spannungsverteilung ist

Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten

Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten Parameteridentifikation für Materialmodelle zur Simulation von Klebstoffverbindungen Motivation Kleben als Schlüsseltechnologie in Verbindungstechnik Fahrzeugindustrie

Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten Parameteridentifikation für Materialmodelle zur Simulation von Klebstoffverbindungen Motivation Kleben als Schlüsseltechnologie in Verbindungstechnik Fahrzeugindustrie

Kupfer & Kupferlegierungen CuZn38As (OF 2765)

KUPFER & KUPFERLEGIERUNGEN Seite 1 von 5 Alle Angaben ohne Gewähr 10/2013 Cu Zn Pb Sn Fe Mn Ni Al Si As Co Cr Sonstige min. 61,5 Rest - - - - - - - 0,02 - - - max. 63,5-0,2 0,1 0,1 0,1* 0,3 0,05-0,15 -

KUPFER & KUPFERLEGIERUNGEN Seite 1 von 5 Alle Angaben ohne Gewähr 10/2013 Cu Zn Pb Sn Fe Mn Ni Al Si As Co Cr Sonstige min. 61,5 Rest - - - - - - - 0,02 - - - max. 63,5-0,2 0,1 0,1 0,1* 0,3 0,05-0,15 -

Kupfer und Kupferlegierungen EN Werkstoff Nr: CW307G CuAl10Ni5Fe4 (OF 2232)

Kupfer und Kupferlegierungen KUPFER & KUPFERLEGIERUNGEN Seite 1 von 5 09/2013 Kupfer und Kupferlegierungen Cu Zn Pb Sn Fe Mn Ni Al Si As Co Cr Sonstige min. Rest - - - 3,0-4,0 8,5 - - - - - max. - 0.4

Kupfer und Kupferlegierungen KUPFER & KUPFERLEGIERUNGEN Seite 1 von 5 09/2013 Kupfer und Kupferlegierungen Cu Zn Pb Sn Fe Mn Ni Al Si As Co Cr Sonstige min. Rest - - - 3,0-4,0 8,5 - - - - - max. - 0.4

Zugversuch - Versuchsprotokoll

Gruppe 13: René Laquai Jan Morasch Rudolf Seiler 16.1.28 Praktikum Materialwissenschaften II Zugversuch - Versuchsprotokoll Betreuer: Heinz Lehmann 1. Einleitung Der im Praktikum durchgeführte Zugversuch

Gruppe 13: René Laquai Jan Morasch Rudolf Seiler 16.1.28 Praktikum Materialwissenschaften II Zugversuch - Versuchsprotokoll Betreuer: Heinz Lehmann 1. Einleitung Der im Praktikum durchgeführte Zugversuch

Berechnungsmethodik zur Beurteilung von mechatronischen Bauteilen unter großen Temperaturschwankungen

Schriftenreihe des Fachgebiets für Mechatronik mit dem Schwerpunkt Fahrzeuge 17 / 01 Patrick Obermann Berechnungsmethodik zur Beurteilung von mechatronischen Bauteilen unter großen Temperaturschwankungen

Schriftenreihe des Fachgebiets für Mechatronik mit dem Schwerpunkt Fahrzeuge 17 / 01 Patrick Obermann Berechnungsmethodik zur Beurteilung von mechatronischen Bauteilen unter großen Temperaturschwankungen

5.5 Verfestigungsmechanismen 109. Die Streckgrenze kann näherungsweise nach folgender Beziehung berechnet werden:

5.5 Verfestigungsmechanismen 109 Abb. 5.44 Einfluss der Probengröße auf die Dauerfestigkeit Betriebsbeanspruchungen unter höheren Temperaturen im Zeitstandbereich, wenn mit Kriechvorgängen gerechnet werden

5.5 Verfestigungsmechanismen 109 Abb. 5.44 Einfluss der Probengröße auf die Dauerfestigkeit Betriebsbeanspruchungen unter höheren Temperaturen im Zeitstandbereich, wenn mit Kriechvorgängen gerechnet werden

P 2 - Piezoelektrizität

56 P2 Piezoelektrizität P 2 - Piezoelektrizität Ein Kristall, dessen Punktgruppe (Kristallklasse) kein Symmetriezentrum (Z) aufweist, kann prinzipiell piezoelektrisch sein Das heißt, der auf den Kristall

56 P2 Piezoelektrizität P 2 - Piezoelektrizität Ein Kristall, dessen Punktgruppe (Kristallklasse) kein Symmetriezentrum (Z) aufweist, kann prinzipiell piezoelektrisch sein Das heißt, der auf den Kristall

Universität von Luxemburg. N. Leufgens, D. Waldmann, S. Maas, A. Zürbes

Leibniz Universität Hannover Entwicklung von hybriden Mauersteinen mit verbesserten wärmedämmenden Eigenschaften Universität von Luxemburg N. Leufgens, D. Waldmann, S. Maas, A. Zürbes Gliederung 2 des

Leibniz Universität Hannover Entwicklung von hybriden Mauersteinen mit verbesserten wärmedämmenden Eigenschaften Universität von Luxemburg N. Leufgens, D. Waldmann, S. Maas, A. Zürbes Gliederung 2 des

c) Bei niederiglegierten Stählen werden die Gehaltszahlen der Legierungselemente unverschlüsselt

2 Wahr oder Falsch? a) Der Steilabfall in der Kerbschlagszähigkeitskurve kommt vom spröden Materialverhalten bei tiefen Temperaturen. Richtig: Schon geringe Temperaturverringerungen bewirken einen grossen

2 Wahr oder Falsch? a) Der Steilabfall in der Kerbschlagszähigkeitskurve kommt vom spröden Materialverhalten bei tiefen Temperaturen. Richtig: Schon geringe Temperaturverringerungen bewirken einen grossen

Klausur Werkstofftechnologie II am

Prof. Dr.-Ing. K. Stiebler Fachbereich MMEW FH Gießen-Friedberg Name: Matr.-Nr.: Studiengang: Punktzahl: Note: Klausur Werkstofftechnologie II am 11.07.2008 Achtung: Studierende der Studiengänge EST und

Prof. Dr.-Ing. K. Stiebler Fachbereich MMEW FH Gießen-Friedberg Name: Matr.-Nr.: Studiengang: Punktzahl: Note: Klausur Werkstofftechnologie II am 11.07.2008 Achtung: Studierende der Studiengänge EST und

Gefügeumwandlung in Fe-C-Legierungen

Werkstoffwissenschaftliches Grundpraktikum Versuch vom 18. Mai 2009 Betreuer: Thomas Wöhrle Gefügeumwandlung in Fe-C-Legierungen Gruppe 3 Protokoll: Simon Kumm, uni@simon-kumm.de Mitarbeiter: Philipp Kaller,

Werkstoffwissenschaftliches Grundpraktikum Versuch vom 18. Mai 2009 Betreuer: Thomas Wöhrle Gefügeumwandlung in Fe-C-Legierungen Gruppe 3 Protokoll: Simon Kumm, uni@simon-kumm.de Mitarbeiter: Philipp Kaller,

4 Werkstoffcharakterisierung

4 Werkstoffcharakterisierung 33 4 Werkstoffcharakterisierung 4.1 Gefügeausbildung In Bild 5 und 6 sind lichtmikroskopische Aufnahmen des Gefüges der Aluminiumlegierungen 7075 und 7050 im Anlieferzustand

4 Werkstoffcharakterisierung 33 4 Werkstoffcharakterisierung 4.1 Gefügeausbildung In Bild 5 und 6 sind lichtmikroskopische Aufnahmen des Gefüges der Aluminiumlegierungen 7075 und 7050 im Anlieferzustand

VU mathematische methoden in der ökologie: räumliche verteilungsmuster 1/5 h.lettner /

VU mathematische methoden in der ökologie: räumliche verteilungsmuster / h.lettner / Analyse räumlicher Muster und Verteilungen Die Analyse räumlicher Verteilungen ist ein zentrales Gebiet der ökologischen

VU mathematische methoden in der ökologie: räumliche verteilungsmuster / h.lettner / Analyse räumlicher Muster und Verteilungen Die Analyse räumlicher Verteilungen ist ein zentrales Gebiet der ökologischen

1 Einleitung. 2 Proben und Probenpräparation

Mikrostruktur und lokale mechanische Eigenschaften von platinmodifizierten Aluminidschichten auf Nickelbasis- Superlegierungen nach thermomechanischer Ermüdung Karsten Durst, Oliver Franke, Heinz Werner

Mikrostruktur und lokale mechanische Eigenschaften von platinmodifizierten Aluminidschichten auf Nickelbasis- Superlegierungen nach thermomechanischer Ermüdung Karsten Durst, Oliver Franke, Heinz Werner

Festigkeit und Versagen von Konstruktionswerkstoffen (FVK) SS2012

estigkeit und Versagen von Konstruktionswerkstoffen (VK) SS2012 Kassel, 30.08.2012 Vorname: Matrikelnr.: Nachname: Semesterzahl: Studiengang: Unterschrift: M. Diplom M. Bachelor Wi. Ing. Diplom Wi. Ing.

estigkeit und Versagen von Konstruktionswerkstoffen (VK) SS2012 Kassel, 30.08.2012 Vorname: Matrikelnr.: Nachname: Semesterzahl: Studiengang: Unterschrift: M. Diplom M. Bachelor Wi. Ing. Diplom Wi. Ing.

Experimentelle Untersuchung von Polypropylen-Schaum als Basis für die numerische Simulation

Experimentelle Untersuchung von Polypropylen-Schaum als Basis für die numerische Simulation Ulrich Huber, Martin Maier Institut für Verbundwerkstoffe GmbH Erwin-Schrödinger-Str. 58 67663 Kaiserslautern

Experimentelle Untersuchung von Polypropylen-Schaum als Basis für die numerische Simulation Ulrich Huber, Martin Maier Institut für Verbundwerkstoffe GmbH Erwin-Schrödinger-Str. 58 67663 Kaiserslautern

Laufrad für einen radialen Verdichter mit optimaler Geometrie nach der Festigkeitsanalyse mit der Methode der Finiten Elemente

Laufrad für einen radialen Verdichter mit optimaler Geometrie nach der Festigkeitsanalyse mit der Methode der Finiten Elemente Geometrieoptimierung eines schnellläufigen Radiallaufrades Allgemeines Laufräder

Laufrad für einen radialen Verdichter mit optimaler Geometrie nach der Festigkeitsanalyse mit der Methode der Finiten Elemente Geometrieoptimierung eines schnellläufigen Radiallaufrades Allgemeines Laufräder

Kupfer & Kupferlegierungen CuZn30Al3Mn3Si1NiCr (OF 2261) EN Werkstoff Nr: Sonderl.

KUPFER & KUPFERLEGIERUNGEN CuZn30Al3Mn3Si1NiCr (OF 2261) Seite 1 von 6 Alle Angaben ohne Gewähr 12/2016 Cu Zn Pb Sn Fe Mn Ni Al Si As Co Cr Sonstige min. 60 Rest - - - 2,9 0,25 2,9 1,0 - - 0,10 max. 64-0,1

KUPFER & KUPFERLEGIERUNGEN CuZn30Al3Mn3Si1NiCr (OF 2261) Seite 1 von 6 Alle Angaben ohne Gewähr 12/2016 Cu Zn Pb Sn Fe Mn Ni Al Si As Co Cr Sonstige min. 60 Rest - - - 2,9 0,25 2,9 1,0 - - 0,10 max. 64-0,1

Bachelorprüfung. "Werkstofftechnik der Metalle" am

Institut für Eisenhüttenkunde Department of Ferrous Metallurgy Bachelorprüfung "Werkstofftechnik der Metalle" am 24.07.2013 Name: Matrikelnummer: Aufgabe Maximale Punkte 1 6 2 4 3 5 4 6 5 4 6 3 7 4 8 4

Institut für Eisenhüttenkunde Department of Ferrous Metallurgy Bachelorprüfung "Werkstofftechnik der Metalle" am 24.07.2013 Name: Matrikelnummer: Aufgabe Maximale Punkte 1 6 2 4 3 5 4 6 5 4 6 3 7 4 8 4

3 Ergebnisse. 3.1 Biegefestigkeit und E-Modul Biegefestigkeit

differenz zur letzten Wiegung 0,2 mg nicht überschritt (m 3 ). Aus diesen Werten wurden im Anschluss die Wasseraufnahme (W sp ) und die Wasserlöslichkeit (W sl ) berechnet. 3 Ergebnisse Die nachfolgenden

differenz zur letzten Wiegung 0,2 mg nicht überschritt (m 3 ). Aus diesen Werten wurden im Anschluss die Wasseraufnahme (W sp ) und die Wasserlöslichkeit (W sl ) berechnet. 3 Ergebnisse Die nachfolgenden

Übung Gitterstrukturen und Kristallbaufehler

Übung Gitterstrukturen und Kristallbaufehler Skript Skript: www.tu-cottbus.de/mwt Lehre Skripte Musterfragen 1. Nennen und skizzieren Sie die Elementarzellen für die drei häufigsten Gitterstrukturen von

Übung Gitterstrukturen und Kristallbaufehler Skript Skript: www.tu-cottbus.de/mwt Lehre Skripte Musterfragen 1. Nennen und skizzieren Sie die Elementarzellen für die drei häufigsten Gitterstrukturen von

Polykristalle in Form

Polykristalle in Form Eine neue Kristallplastizitäts-Finite- Elemente-Methode Dierk Raabe und Franz Roters Max-Planck-Institut für Eisenforschung Max-Planck-Str. 1 40237 Düsseldorf Germany Raabe, edoc

Polykristalle in Form Eine neue Kristallplastizitäts-Finite- Elemente-Methode Dierk Raabe und Franz Roters Max-Planck-Institut für Eisenforschung Max-Planck-Str. 1 40237 Düsseldorf Germany Raabe, edoc

Untersuchung der spannungs- und verformungsinduzierten α -Martensitbildung in einem hochlegierten austenitischen Stahl mit 30 % Nickel

Untersuchung der spannungs- und verformungsinduzierten α -Martensitbildung in einem hochlegierten austenitischen Stahl mit 3 % Nickel Vortrag zur Diplomarbeit 25. November 16 Gliederung des Vortrags Einleitung

Untersuchung der spannungs- und verformungsinduzierten α -Martensitbildung in einem hochlegierten austenitischen Stahl mit 3 % Nickel Vortrag zur Diplomarbeit 25. November 16 Gliederung des Vortrags Einleitung

Zugversuch. Der Zugversuch gehört zu den bedeutendsten Versuchen, um die wichtigsten mechanischen Eigenschaften von Werkstoffen zu ermitteln.

Name: Matthias Jasch Matrikelnummer: 2402774 Mitarbeiter: Mirjam und Rahel Eisele Gruppennummer: 7 Versuchsdatum: 26. Mai 2009 Betreuer: Vera Barucha Zugversuch 1 Einleitung Der Zugversuch gehört zu den

Name: Matthias Jasch Matrikelnummer: 2402774 Mitarbeiter: Mirjam und Rahel Eisele Gruppennummer: 7 Versuchsdatum: 26. Mai 2009 Betreuer: Vera Barucha Zugversuch 1 Einleitung Der Zugversuch gehört zu den

ANSYS-Prozeβe der Abkühlungs- und der gekoppelten Verformungssimulation an einem Feinguβbeispiel*

ANSYS-Prozeβe der Abkühlungs- und der gekoppelten Verformungssimulation an einem Feinguβbeispiel* Asst.Prof.Dr. S. Yilmaz, Dipl.-Ing. E. Erzi, Ing. F. Özkan İstanbul Üniversitaet Fakultaet für Ingenieurwesen

ANSYS-Prozeβe der Abkühlungs- und der gekoppelten Verformungssimulation an einem Feinguβbeispiel* Asst.Prof.Dr. S. Yilmaz, Dipl.-Ing. E. Erzi, Ing. F. Özkan İstanbul Üniversitaet Fakultaet für Ingenieurwesen

a. wassermann röntgenanalytik meßsysteme software

Bestimmung des amorphen Anteils a. wassermann röntgenanalytik meßsysteme software Einführung In der Literatur werden zwei Verfahren beschrieben, mit denen der amorphe Anteil einer Probe mit Hilfe der XRD

Bestimmung des amorphen Anteils a. wassermann röntgenanalytik meßsysteme software Einführung In der Literatur werden zwei Verfahren beschrieben, mit denen der amorphe Anteil einer Probe mit Hilfe der XRD

Kupfer & Kupferlegierungen CuZn35Pb1,5AlAs (OF 2273) EN Werkstoff Nr: CW625N

KUPFER & KUPFERLEGIERUNGEN CuZn35Pb1,5AlAs (OF 2273) Seite 1 von 6 Alle Angaben ohne Gewähr 10/2015 Cu Zn Pb Sn Fe Mn Ni Al Si As Co Cr Sonstige min. 62,0 Rest 1,2 - - - - 0,5-0,02 - - - max. 64,0-1,6

KUPFER & KUPFERLEGIERUNGEN CuZn35Pb1,5AlAs (OF 2273) Seite 1 von 6 Alle Angaben ohne Gewähr 10/2015 Cu Zn Pb Sn Fe Mn Ni Al Si As Co Cr Sonstige min. 62,0 Rest 1,2 - - - - 0,5-0,02 - - - max. 64,0-1,6

Das Verformungsverhalten metallischer Werkstoffe

σ w in N/mm² Das Verformungsverhalten metallischer Werkstoffe Das Spannungs-Dehnungs-Diagramm Das Spannungs-Dehnungs-Diagramm (Abb.1) beschreibt das makroskopische Veformungsverhalten metallischer Werkstoffe

σ w in N/mm² Das Verformungsverhalten metallischer Werkstoffe Das Spannungs-Dehnungs-Diagramm Das Spannungs-Dehnungs-Diagramm (Abb.1) beschreibt das makroskopische Veformungsverhalten metallischer Werkstoffe

Gefüge und Eigenschaften metallischer Werkstoffe WS 17/18

Gefüge und Eigenschaften metallischer Werkstoffe WS 7/8 Übung 5 Musterlösung 0..07 Aufgabe Welche Bravais-Gittertypen gibt es? Welche Modifikationen besitzen Sie? Nennen Sie Materialbeispiele zu jedem

Gefüge und Eigenschaften metallischer Werkstoffe WS 7/8 Übung 5 Musterlösung 0..07 Aufgabe Welche Bravais-Gittertypen gibt es? Welche Modifikationen besitzen Sie? Nennen Sie Materialbeispiele zu jedem

HANDOUT. Vorlesung: Keramik-Grundlagen. Gefüge, Keramographie und Methoden der Strukturuntersuchung

Materialwissenschaft und Werkstofftechnik an der Universität des Saarlandes HANDOUT Vorlesung: Keramik-Grundlagen Gefüge, Keramographie und Methoden der Strukturuntersuchung Leitsatz: 10.12.2015 "Die Art

Materialwissenschaft und Werkstofftechnik an der Universität des Saarlandes HANDOUT Vorlesung: Keramik-Grundlagen Gefüge, Keramographie und Methoden der Strukturuntersuchung Leitsatz: 10.12.2015 "Die Art

Abbildung: 1. Präparationspfad für die Untersuchung des Feinanteils von Sedimentmaterial

Untersuchung von Sedimenten vor der antarktischen Halbinsel Die Entwicklung von unterseeischen Ablagerungen vor der Westküste der antarktischen Halbinsel wurde stark durch die Variation des kontinentalen

Untersuchung von Sedimenten vor der antarktischen Halbinsel Die Entwicklung von unterseeischen Ablagerungen vor der Westküste der antarktischen Halbinsel wurde stark durch die Variation des kontinentalen

Tomographische Analyse der Schädigungsentwicklung bei der Ermüdung eines partikelverstärkten Al-Matrix-Verbundwerkstoffes

Tomographische Analyse der Schädigungsentwicklung bei der Ermüdung eines partikelverstärkten Al-Matrix-Verbundwerkstoffes D. Tolnai 1, A. Borbély 2, H. Biermann 3 1 Eötvös Loránd Universität, Physikalisches

Tomographische Analyse der Schädigungsentwicklung bei der Ermüdung eines partikelverstärkten Al-Matrix-Verbundwerkstoffes D. Tolnai 1, A. Borbély 2, H. Biermann 3 1 Eötvös Loránd Universität, Physikalisches

Kristallstruktur und Mikrostruktur Teil II Vorlesung 4

Kristallstruktur und Mikrostruktur Teil II Vorlesung 4 Teil II 1 Erstarrung - Grundlagen 2 Erstarrung/ - Wachstum/ Gefüge (Mikrostruktur) 3 Erstarrung - Praktische Aspekte 4 Texturanalyse Gußgefüge von

Kristallstruktur und Mikrostruktur Teil II Vorlesung 4 Teil II 1 Erstarrung - Grundlagen 2 Erstarrung/ - Wachstum/ Gefüge (Mikrostruktur) 3 Erstarrung - Praktische Aspekte 4 Texturanalyse Gußgefüge von

Härtbarkeit von Stahl in Abhängigkeit vom Kohlenstoffgehalt

Experimentelle Werkstoffkunde Versuch 3.5 113 Versuch 3.5 Härtbarkeit von Stahl in Abhängigkeit vom Kohlenstoffgehalt Dieses Experiment zeigt, dass bei einer in sehr kurzer Zeit erzwungenen Gitterumwandlung

Experimentelle Werkstoffkunde Versuch 3.5 113 Versuch 3.5 Härtbarkeit von Stahl in Abhängigkeit vom Kohlenstoffgehalt Dieses Experiment zeigt, dass bei einer in sehr kurzer Zeit erzwungenen Gitterumwandlung

Kupfer & Kupferlegierungen CuZn39Pb2 (OF 2159)

KUPFER & KUPFERLEGIERUNGEN Seite 1 von 5 09/2013 Cu Zn Pb Sn Fe Mn Ni Al Si As Co Cr Sonstige min. 59,0 Rest 1,6 - - - - - - - - - - max. 60,0-2,2 0,3 0,3 0,02 0,1 0,05 - - - - 0,2 einschl.* Anwendungsmöglichkeiten

KUPFER & KUPFERLEGIERUNGEN Seite 1 von 5 09/2013 Cu Zn Pb Sn Fe Mn Ni Al Si As Co Cr Sonstige min. 59,0 Rest 1,6 - - - - - - - - - - max. 60,0-2,2 0,3 0,3 0,02 0,1 0,05 - - - - 0,2 einschl.* Anwendungsmöglichkeiten

Kupfer und Kupferlegierungen EN Werkstoff Nr: Sonderl. CuZn31Ni7Al4Si2Fe (OF 2278)

Kupfer und Kupferlegierungen EN Werkstoff Nr: Sonderl. KUPFER & KUPFERLEGIERUNGEN Seite 1 von 3 Alle Angaben ohne Gewähr 092013 Kupfer und Kupferlegierungen EN Werkstoff Nr: Sonderl. Cu Zn Pb Sn Fe Mn

Kupfer und Kupferlegierungen EN Werkstoff Nr: Sonderl. KUPFER & KUPFERLEGIERUNGEN Seite 1 von 3 Alle Angaben ohne Gewähr 092013 Kupfer und Kupferlegierungen EN Werkstoff Nr: Sonderl. Cu Zn Pb Sn Fe Mn

Simulation von pressgehärtetem Stahl mit *MAT_GURSON_JC

Simulation von pressgehärtetem Stahl mit *MAT_GURSON_JC www.opel.com Reinhard Müller, Adam Opel GmbH Silvia Schmitt, TU Darmstadt Mit steigender Fließgrenze bzw. Zugfestigkeit abnehmende Bruchdehnung Motivation

Simulation von pressgehärtetem Stahl mit *MAT_GURSON_JC www.opel.com Reinhard Müller, Adam Opel GmbH Silvia Schmitt, TU Darmstadt Mit steigender Fließgrenze bzw. Zugfestigkeit abnehmende Bruchdehnung Motivation

Integrative Simulation von kurzfaserverstärkten Thermoplasten am Beispiel einer Tankklappe

Integrative Simulation von kurzfaserverstärkten Thermoplasten am Beispiel einer Tankklappe M. Gramling, V. Carrillo-Gonzalez (Audi AG) P. Reithofer, C. Wüster (4a engineering GmbH) Integrative Simulation

Integrative Simulation von kurzfaserverstärkten Thermoplasten am Beispiel einer Tankklappe M. Gramling, V. Carrillo-Gonzalez (Audi AG) P. Reithofer, C. Wüster (4a engineering GmbH) Integrative Simulation

FEM-Modellbildung und -Berechnung von Kehlnähten

FEM-Modellbildung und -Berechnung von Kehlnähten 1. Problemstellung und Lösungskonzept Die wesentliche Schwierigkeit bei der Berechnung einer Kehlnaht ist die Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Geometrie

FEM-Modellbildung und -Berechnung von Kehlnähten 1. Problemstellung und Lösungskonzept Die wesentliche Schwierigkeit bei der Berechnung einer Kehlnaht ist die Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Geometrie

Transformation - 3. Für "übliche" Anwendungen in der Geometrie ist es sinnvoll, bei Transformationen eine gleiche

Transformation - 3 Wiederholung und spezielle Angaben im Zusammenhang mit Kreis-Berechnungen 1. Problemstellung Im Zusammenhang mit der Berechnung von Schnittflächen kann es sinnvoll sein, die Berechnung

Transformation - 3 Wiederholung und spezielle Angaben im Zusammenhang mit Kreis-Berechnungen 1. Problemstellung Im Zusammenhang mit der Berechnung von Schnittflächen kann es sinnvoll sein, die Berechnung

Optimierung der Analytik nanostrukturierter Schichten

Abschließende Ergebnisse im Projektverbund Umweltverträgliche Anwendungen der Nanotechnologie 3rd International Congress Next Generation Solar Energy Meets Nanotechnology 23-25 November 2016, Erlangen

Abschließende Ergebnisse im Projektverbund Umweltverträgliche Anwendungen der Nanotechnologie 3rd International Congress Next Generation Solar Energy Meets Nanotechnology 23-25 November 2016, Erlangen

Grobblech Feinblech Blech Folien. >6mm <0,1 mm <6mm

Klassifizieren Sie folgende Blechsorten nach Ihrer Dicke. Kreuzen Sie das entsprechende Feld in nachfolgender Tabelle an (Achtung, Einträge nicht sortiert!). ~0,18 mm >6mm

Klassifizieren Sie folgende Blechsorten nach Ihrer Dicke. Kreuzen Sie das entsprechende Feld in nachfolgender Tabelle an (Achtung, Einträge nicht sortiert!). ~0,18 mm >6mm

Protokoll zum Zugversuch

Grundpraktikum I Materialwissenschaft Protokoll zum Zugversuch Betreuer: Florian Gang Durchgeführt von : Melanie Kranz Paul Hoffmann Arne Klomp 1. Grundlagen Der mit einem geringen zeitlichen Aufwand verbundene

Grundpraktikum I Materialwissenschaft Protokoll zum Zugversuch Betreuer: Florian Gang Durchgeführt von : Melanie Kranz Paul Hoffmann Arne Klomp 1. Grundlagen Der mit einem geringen zeitlichen Aufwand verbundene

3. Struktur des Festkörpers

3. Struktur des Festkörpers 3.1 Kristalline und amorphe Strukturen Amorphe Struktur - Atombindung ist gerichtet - unregelmäßige Anordnung der Atome - keinen exakten Schmelzpunkt, sondern langsames Erweichen,

3. Struktur des Festkörpers 3.1 Kristalline und amorphe Strukturen Amorphe Struktur - Atombindung ist gerichtet - unregelmäßige Anordnung der Atome - keinen exakten Schmelzpunkt, sondern langsames Erweichen,

Kupfer & Kupferlegierungen CuZn31Si1 (OF 2268)

KUPFER & KUPFERLEGIERUNGEN Seite 1 von 5 04/2013 Cu Zn Pb Sn Fe Mn Ni Al Si As Co Cr Sonstige min. 66,0 Rest - - - - - - 0,7 - - - - max. 70,0-0,8-0,4-0,5-1,3 - - - 0,5 Anwendungsmöglichkeiten CuZn31Si1

KUPFER & KUPFERLEGIERUNGEN Seite 1 von 5 04/2013 Cu Zn Pb Sn Fe Mn Ni Al Si As Co Cr Sonstige min. 66,0 Rest - - - - - - 0,7 - - - - max. 70,0-0,8-0,4-0,5-1,3 - - - 0,5 Anwendungsmöglichkeiten CuZn31Si1

Versprödung von Cr-Ni-Mo-Stahl durch Aufkohlung

Versprödung von Cr-Ni-Mo-Stahl durch Aufkohlung In einer Anlage zur sogenannten Entalkylierung war ein Wärmetauscher eingesetzt. Dessen Rohre versprödeten derartig, dass sie nach dem Erkalten flächig ausbrachen.

Versprödung von Cr-Ni-Mo-Stahl durch Aufkohlung In einer Anlage zur sogenannten Entalkylierung war ein Wärmetauscher eingesetzt. Dessen Rohre versprödeten derartig, dass sie nach dem Erkalten flächig ausbrachen.

Simulation von Formgedächtnis Antrieben in der Robotik

Simulation von Formgedächtnis Antrieben in der Robotik Technische Universität München Simulation von Formgedächtnis-Legierungen Inhalt 1. Formgedächtnis - Effekte 2. Modellgleichungen 3. Numerisches Vorgehen

Simulation von Formgedächtnis Antrieben in der Robotik Technische Universität München Simulation von Formgedächtnis-Legierungen Inhalt 1. Formgedächtnis - Effekte 2. Modellgleichungen 3. Numerisches Vorgehen

Materialdatenblatt. EOS StainlessSteel PH1 für EOS M 290. Beschreibung, Anwendung

EOS StainlessSteel PH1 für EOS M 290 EOS StainlessSteel PH1 ist ein rostfreies Edelstahlpulver, welches speziell für Verarbeitung auf EOS M Systemen optimiert wurde. Dieses Dokument bietet eine kurze Beschreibung

EOS StainlessSteel PH1 für EOS M 290 EOS StainlessSteel PH1 ist ein rostfreies Edelstahlpulver, welches speziell für Verarbeitung auf EOS M Systemen optimiert wurde. Dieses Dokument bietet eine kurze Beschreibung

IMW - Institutsmitteilung Nr. 36 (2011) 51

IMW - Institutsmitteilung Nr. 36 (2011) 51 Untersuchungen eines parameterbasierten, einfach verseilten, einlagigen Rundlitzenseilmodells Leng, M. Die Geometrie eines Seils wird durch viele Parameter, z.b.