Zerstörungsfreie Prüfung von Betonbauteilen mit dem Impact-Echo-Verfahren

|

|

|

- Hannah Waldfogel

- vor 6 Jahren

- Abrufe

Transkript

1 Fachtagung Bauwerksdiagnose 2016 Poster 7 Zerstörungsfreie Prüfung von Betonbauteilen mit dem Impact-Echo-Verfahren Daniel ALGERNON, Sascha FEISTKORN, Michael SCHERRER SVTI - Schweizerischer Verein für technische Inspektionen, Nuklearinspektorat, Wallisellen, Schweiz Kontakt: Dr.-Ing. Daniel Algernon SVTI Schweizerischer Verein für technische Inspektionen Nuklearinspektorat, ZfP-Labor Tel.: , daniel.algernon@svti.ch Kurzfassung. Das Impact-Echo-Verfahren beruht auf der Nutzung elastischer Wellen. Es wurde in den 1980er Jahren für die Prüfung von Stahlbetonbauteilen entwickelt und ist derzeit weit verbreitet. Haupteinsatzgebiete sind die Bauteil- und Schichtdickenmessung sowie die Detektion von Delaminationen, Hohl- und anderen Fehlstellen. Insbesondere wird das Verfahren auch zur Prüfung des Verpresszustandes von Spannkanälen herangezogen. Eine weitere Anwendung ist die Bestimmung mechanischer Materialparameter wie dem Elastizitätsmodul. Seit der ursprünglichen Entwicklung hat das Verfahren verschiedene Weiterentwicklungen erfahren. Die Überführung von einem Einzelpunktmessverfahren hin zu einer flächigen Bauteilprüfung hat die Einsatzmöglichkeiten durch die optimierte Messdatenaufnahme und -auswertung vergrößert und eine wichtige Voraussetzung zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit geliefert. Der Einsatz luftgekoppelter Sensoren erhöht nicht nur die Messgeschwindigkeit sondern liefert auch Vorteile bei rauen Bauteiloberflächen. Die bildgebende Auswertung in Verbindung mit Signalverarbeitungsalgorithmen vereinfacht die Interpretation und ermöglicht eine statistische Beurteilung. Durch die in den letzten Jahren erfolgte Erforschung der für das Verfahren typischen Geometrieeffekte lassen sich diese nun besser identifizieren und werden ansatzweise sogar bei der Materialparametermessung weiter genutzt. Durch die Implementierung des vorgestellten Forschungs- und Entwicklungsstandes in Software, welche für die Bedienung durch Praktiker geeignet ist, werden die neuen Möglichkeiten für den Einsatz am Bauwerk zugänglich gemacht. 1 Einführung Ziel dieses Beitrags ist es einen Einblick in den derzeitigen Entwicklungsstand des Impact- Echo-Verfahrens zu geben. Dazu soll einleitend die Entwicklungsgeschichte des Verfahrens umrissen werden um anschließend das Messprinzip zu verdeutlichen. Darauf aufbauend werden einzelne Aspekte in den Bereichen der Bildgebung, Grundlagenforschung und Sensorik beleuchtet um dann einige Anwendungsfälle und deren Besonderheiten anzusprechen. Abschließend soll der derzeitige Entwicklungsstand von Prüfausrüstungen beleuchtet werden, wie sie einerseits von Geräteherstellern serienmäßig vertrieben werden oder aber als Prototypen zu finden sind. Lizenz: 1

2 Entwicklungsgeschichte Die Impact-Echo-Methode wurde in den 1980er Jahren am National Bureau of Standards (NBS), das später in das National Institute of Standards and Technology (NIST) überführt wurde, entwickelt [1]. Motivation waren Bauteilversagen, die sich Ende der 1970er Jahre ereignet hatten und aus denen ein Bedarf an zerstörungsfreien Prüfverfahren für Beton deutlich wurde. Ultraschallprüfköpfe und -systeme, welche für den Einsatz an Betonkonstruktionen in der Praxis geeignet wären [2], waren zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Die Nutzung elastischer Wellen wurde jedoch als sinnvoll erachtet, da diese durch die mechanischen Eigenschaften direkt beeinflusst werden. Demzufolge wurde ein Verfahren entwickelt [3], das bald unter dem Namen Impact-Echo bekannt wurde [4]. Die anschließende Weiterentwicklung und Erarbeitung einer theoretischen Basis fand in den 1990er Jahren vor allem an der Cornell University statt, und es wurden Leitfäden für den Einsatz in der Praxis erarbeitet [5]. Ein erstes kommerziell vertriebenes Impact-Echo- System [6] wurde erhältlich und eine Norm der American Society of Testing and Materials (ASTM) zur Anwendung des Verfahrens erschien erstmalig im Jahr 1998 [7]. Diese wurde in der Zwischenzeit mehrfach überarbeitet. Mit zunehmender Verbreitung der Methode, neuen Anwendungsfällen und wachsendem Nutzerkreis stiegen auch die Ansprüche hinsichtlich der Anwendung an komplexeren Bauteilen, insbesondere solchen mit ungünstigeren Geometrien. Hier wurden auch die Grenzen der Methode deutlich [8]. Forschung und Entwicklung hatten demzufolge zum Ziel, die Anwendungsgrenzen genauer zu definieren [9] und neue Wege der Anwendung aufzuzeigen. Der Weiterentwicklung im Bereich der Informationstechnik [10] folgend wurde insbesondere der Transfer des Verfahrens von einem punktuell am Bauteil angewendeten Verfahren zu einem scannenden und bildgebenden Verfahren vollzogen [11] [12]. Dadurch wurde die Aussagekraft der Ergebnisse deutlich erhöht und die Interpretation erleichtert. Nachdem die neue Anwendungsweise an Forschungsinstituten wie der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) erfolgreich entwickelt und angewendet wurde, ist letztlich auch die Implementierung in Geräten und Software erfolgt, welche für Anwender der Praxis in Form von kommerziellen Systemen [13] zugänglich sind. Die Erforschung neuer Signalverarbeitungsalgorithmen zur Extraktion des Nutzanteils von Impact-Echo-Signalen zielte auf eine weitere Verbesserung der Qualität von Impact-Echo- Signalen und insbesondere der Interpretierbarkeit. Durch den Einsatz von Mikrofonen [14] anstelle der traditionell eingesetzten Kontaktsensoren ist das Potenzial des Verfahrens deutlich gestiegen, da auf diese Weise berührungslose Messungen und somit sehr viel höhere Messgeschwindigkeiten ermöglicht werden, sowie das Problem der bislang schwierigen Ankopplung auf rauen Oberflächen gelöst wird [15]. Neuartige Mikrofontypen ermöglichen den Bau kostengünstiger und sehr effizienter Sensoren [16]. Messprinzip Impact-Echo ist ein akustisches Verfahren; es beruht auf der Auswertung mechanisch angeregter Wellen im Frequenzbereich [5]. Die Anregung erfolgt über eine kleine Stahlkugel, die impulsartig meist händisch oder aber über eine entsprechende Vorrichtung auf das Bauteil geschlagen wird. Die Wellen durchlaufen das Bauteil und werden an 2

3 akustischen Grenzflächen reflektiert. Eine solche ergibt sich beim Übergang zwischen Materialien unterschiedlicher Impedanzen Z: Z = ρ c L Gleichung 1 mit: Z: akustische Impedanz ρ: Dichte c L : Schallgeschwindigkeit als Geschwindigkeit elastischer Longitudinalwellen Der Reflexionsfaktor R (Verhältnis der Amplitude des reflektierten Anteils zur ursprünglichen Amplitude) sowie der Durchlässigkeitsfaktor D (Verhältnis der Amplitude der die Grenzschicht durchdringenden Welle zur ursprünglichen Amplitude) elastischer Longitudinalwellen an der Grenzfläche zwischen einem Material 1 und einem Material 2 errechnen sich zu: R L = Z 2 Z 1 Z 2 +Z 1 Gleichung 2 D = 2Z 2 Z 2 +Z 1 Gleichung 3 Bei Messungen mit dem Impact-Echo-Verfahren registriert ein nahe neben der Anregung platzierter Sensor die Einsätze an der Oberfläche. Durch die anschließende Transformation der aufgenommenen Zeitsignale in den Frequenzbereich wird beabsichtigt, die multiplen Reflexionen bzw. die entsprechende Bauteildickenresonanz als markante Anzeigen sichtbar werden zu lassen (Abbildung 1). Abbildung 1: Messprinzip des Impact-Echo-Verfahrens Die Umrechnung von Frequenz f zu Tiefe d erfolgt über die Schallausbreitungsgeschwindigkeit (Longitudinalwellengeschwindigkeit) c L, welche dafür bekannt sein bzw. geschätzt (näherungsweise 4000 m/s für Beton) werden muss. Die Tiefe d berechnet sich dann gemäß Gleichung 4: 3

4 d = β c L 2f Gleichung 4 mit β: Plattenwellenkorrekturfaktor c L : Longitudinallwellengeschwindigkeit f: Resonanzfrequenz Hierin ist β ein Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der Geometrie des Testobjektes. Für unendlich breite Bauteile gilt β=1, für die allgemein plattenartige Bauteile wird nach [7] eine Korrektur mit β=0.96 empfohlen. Dieser Faktor wurde zunächst empirisch ermittelt und gilt heute durch [17] als theoretisch fundiert. Zwar suggeriert Gleichung 4 einen direkten Zusammenhang zwischen Frequenzanzeige f und Tiefe d, in der Praxis ist die Auswertung dennoch oft komplex. Die erwünschte Resonanz f gemäß Gleichung 4 wird dann von anderen Effekten überlagert [18]. Das können sehr ausgeprägte tiefe Frequenzen im Falle oberflächennaher Ablösungen oder auch Geometrieeffekte sein, welche aus Reflexionen an den Seitenwänden kompakter Bauteile resultieren. Die oben beschriebene Interpretation des Impact-Echo-Verfahrens als Analyse multipler Longitudinalwellenreflexionen (Resonanzen) stellt eine Vereinfachung dar. Neuere Ansätze basieren auf der Annahme von Platteneigenschwingungen [17]. 2 Bildgebung Die Aufnahme der Daten entlang eines Messrasters ist die Basis für die im Folgenden zusammengefassten Visualisierungstechniken. Durch die Darstellung der Daten in Form von Bildern wird die Auswertung beschleunigt und insbesondere die Interpretation deutlich vereinfacht [19] gegenüber der Auswertung von Signalkurven an Einzelmesspunkten. Impact-Echogramme in Form von scheibenartigen (tomographischen) B-, C- und D-Bilder Diese Form der Datenvisualisierung wird in vielen Bereichen der ZfP in Zusammenhang mit Volumenverfahren [20] verwendet, insbesondere bei der Ultraschallprüfung [21] [22]. Im Zusammenhang mit dem Impact-Echo-Verfahren werden die Daten zunächst in den Frequenzbereich transformiert, d.h. für jeden Messpunkt wird das Frequenzspektrum des aufgenommenen Zeitsignals ermittelt. Die Darstellung als Signalkurve wird als A-Bild bezeichnet [22]. Das Frequenzspektrum ist eine Darstellung von Amplitude A über Frequenz f und gibt somit für jeden diskreten Frequenzwert dessen Anteil im aufgenommen Signal an. Über Gleichung 1 wird jedem diskreten Frequenzwert f eine entsprechende Tiefe d zugeordnet. Dementsprechend lassen sich die Amplitudenwerte im Volumen bzw. entlang einer Querschnittsfläche darstellen. Über eine Farbtabelle werden den Amplituden dabei Farbwerte bzw. Graustufen zugeordnet. Das auf diese Weise gewonnene Bild entlang einer Messlinie wird in Anlehnung an die Ultraschall-Terminologie [22] als B-Scan bezeichnet. Ein X-Y-Schnittbild bei einer bestimmten Frequenz f, quasi senkrecht zum B-Scan, wird als C-Scan bezeichnet. Für einen B-Scan entlang einer Linie auf der Oberfläche senkrecht zur Messrichtung hat sich der Begriff D-Scan etabliert, auf die fehlende Konformität mit der Bezeichnung gemäß [22] sei hier nur am Rande hingewiesen. Exemplarisch zeigt Abbildung 2 eine B-Scan-Darstellung. 4

5 Abbildung 2: Exemplarisches B-Bild der Impact-Echo-Daten entlang einer Messlinie. Links daneben ist das A-Bild für eine ausgewählte Messposition dargestellt. Eine entsprechende C-Scan-Darstellung zeigt Abbildung 3. Dabei handelt es sich um die Darstellung eines (gemittelten) Frequenzbereiches 5.97 khz khz um die Dickenresonanz f des Bauteils herum. Planare Delaminationen werden hierin als Rückwandabschattungen sichtbar. Grund dafür ist, dass eine Delamination die Dickenresonanzfrequenz f verändert. Abbildung 3: Exemplarisches C-Bild über einen Frequenzbereich von khz. Die Abschattungen in der Rückwand werden durch die Fehlstellen erzeugt. Um das Verständnis der jeweiligen Bilder zu erleichtern, kann deren Darstellung im Volumen hilfreich sein, wie in Abbildung 4 gezeigt ist. B-Scan C-Scan D-Scan Abbildung 4: B-, C- und D-Scans, Darstellung im Volumen Bei B-, C- und D-Scans erfolgt somit eine Zuordnung zwischen Farbwert und Amplitude. Eine andere Form der Darstellung sind sogenannte Dickenplots. Dabei repräsentiert der jeweilige Farbwert einen Wert der Dimension Tiefe d. Praktisch bedeutet dies, dass innerhalb eines festgelegten Gate-Bereiches (obere und untere Grenze der in die Auswertung einzubeziehenden Frequenz- bzw. Tiefenachse) die maximale Amplitude A max 5

6 bei einer Frequenz f als f(a max ) gesucht wird. Dieser Frequenz f wird dann mittels der Farbtabelle ein entsprechender Farbwert zugeordnet im Messraster an den jeweiligen Messpunkt geplottet. Zusätzlich lassen sich die ermittelten Werte bzw. die gemäß Gleichung 4 bei einer bekannten Schallgeschwindigkeit c L damit korrespondierenden Tiefenwerte d auch dreidimensional im Volumen darstellen, wie exemplarisch in Abbildung 5 gezeigt ist. Abbildung 5: Dickenplot. Jedem Punkt entlang des Messrasters wird entsprechend der jeweils ermittelten Tiefe ein Farbwert gemäß einer Farbtabelle zugeordnet und als 3D-Plot im Volumen dargestellt. Um die Interpretation der Messdaten zu erleichtern und den Bezug zum Bauwerk bestmöglich herzustellen, können die Farbwerte auf Bauteilabbildungen wie Fotos oder Zeichnungen projiziert werden. Dazu müssen wie in Abbildung 6 gezeigt an Referenzpunkten des Bildes die jeweiligen Bauwerkskoordinaten zugeordnet werden [13]. Abbildung 6: Überlagerung mit Bauwerksabbildungen Links: Referenzpunkten im Bild werden Bauwerkskoordinaten zugeordnet. Rechts: Der Dickenplot wird mit der Abbildung des Bauwerks überlagert. 3 Grundliegende Untersuchungen und Erweiterung der theoretischen Basis Grundlagenforschung hinsichtlich der elastischen Wellenausbreitung im Zusammenhang mit dem Impact-Echo-Verfahren hat zum besseren Verständnis des Verfahrens beigetragen und geholfen, die Anwendbarkeit auf konkrete Fragestellungen und Randbedingungen in der Praxis genauer fassen zu können. 6

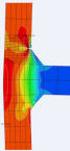

7 Insbesondere in Zusammenhang mit der oben beschriebenen Bildgebung ist die Bedeutung von Geometrieeffekten deutlich geworden, da diese sich im B-Bild als regelmäßige Muster klar abbilden Abbildung 7. Abbildung 7: Geometrieeffekte werden im B-Scan als regelmäßige Muster deutlich und können so identifiziert und bei der Auswertung berücksichtigt werden Dabei ist zu beachten, dass nur ein geringer Teil der über die Impact-Anregung in das Bauteil eingetragenen Energie auch als Longitudinalmode das Bauteil durchdringt [23], um ein Vielfaches höher ist jedoch der Anteil, der sich in Form einer Rayleigh-Welle entlang der Bauteiloberfläche ausbreitet [9]. Die Ursache dieser Effekte als Reflexionen insbesondere des Rayleigh-Wellenanteils an den Kanten des Bauteils [8] wurde experimentell nachgewiesen (Abbildung 8) [24] und durch Modellrechnungen [25] bestätigt. Abbildung 8: Experimentelle Visualisierung der elastischen Wellenausbreitung entlang der Oberfläche nach Impact-Anregung Die Prüfung der Richtigkeit der Interpretation und mathematischen Formulierung des Impact-Echo-Verfahrens als ein reines Longitudinalwellenverfahren ist Gegenstand weiterer Forschungsarbeiten gewesen. So hat die Erklärung des Verfahrens auf Basis von Plattenwellen (Lamb waves) bis dahin offene Fragen klären können und für eine höhere Übereinstimmung zwischen Messergebnissen und Theorie gesorgt [17]. 7

8 4 Kontaktlose Messung durch den Einsatz von Mikrofonen Eine kontaktlose Messung in Luftankopplung bietet erhebliche Vorteile für den Einsatz in der Praxis. So lässt sich durch die kontinuierliche Messung die Prüfgeschwindigkeit deutlich steigern und die Problematik rauer Oberflächen signifikant entschärfen. Der für das Impact-Echo-Verfahren messtechnisch relevante Frequenzbereich ist vergleichsweise tief. Die Voraussetzungen für den Einsatz berührungsloser Sensoren in Form von Mikrofonen sind somit gut. Die zu messenden Frequenzen beginnen bei etwa 1 khz und erstrecken sich bis näherungsweise 60 khz. Für eine volle Nutzung des Frequenzbereiches haben sich Mikrofone, wie z.b. das in Abbildung 9 gezeigte, bewährt. Abbildung 9: Luftgekoppelter Sensor für die kontaktlose Messung mit dem Impact-Echo-Verfahren Bezüglich der kontaktlosen Messung mit Mikrofonen besteht an Forschungseinrichtungen und Universitäten bereits Erfahrung [14] und aufgrund der klaren Vorteile wurde diese Anwendungsform auch von Geräteherstellern in ersten Systemen integriert [13]. Diese Art der Messung stellt dennoch eine gewisse Herausforderung dar. Ein Grund ist die geringe Amplitude, mit der das Nutzsignal an das Mikrofon gelangt. Die Welle muss dafür die akustische Grenzschicht von Beton zu Luft überqueren. Aufgrund des sehr großen Unterschiedes der Impedanzen Z 1 von Beton und Z 2 von Luft gemäß Gleichung 1 gelangt nach Gleichungen 2 und 3 nur ein sehr geringer Anteil in die Luftschicht und somit zum Mikrofon. Erheblich erschwerend kommt die vergleichsweise dazu sehr große Amplitude der direkten Luftwelle hinzu, welche auf direktem Wege zum Empfänger propagiert und ohne weitere Maßnahmen die Messung praktisch unmöglich machen würde. Lösbar wird dieses Problem erst durch eine Form der akustischen Abschirmung, wie rechts in Abbildung 10 dargestellt. Abbildung 10: Prinzip für den Einsatz von Mikrofonen als Impact-Echo-Sensoren. Ziel ist die Registrierung der im Bauteil reflektierten (weiß dargestellt) Welle, welche durch die Luft (blau dargestellt) zum Mikrofon gelangt. Störend (rot dargestellt) wirken dabei die direkte Luftwelle des Aufprallgeräusches sowie Umgebungsgeräusche (links). Durch eine akustische Abschirmung (rechts) lassen sich die Störeinflüsse verringern. 8

9 Soll jedoch eine tatsächlich berührungslose Messung in kontinuierlicher Bewegung erfolgen [15] und in Anbetracht einer rauen und u.u. unebenen Oberfläche, muss unter praktischen Gesichtspunkten ein Luftspalt zwischen der Abschirmung und der Betonoberfläche verbleiben, der die Effektivität der Abschirmung begrenzt. Zudem wird ein gewisser Anteil der direkten Luftwelle auch die Abschirmung durchdringen. Der dadurch unvollständigen Wirksamkeit der akustischen Abschirmung in der Praxis soll durch Hinzufügen eines weiteren ungeschirmten Mikrofons begegnet werden. Durch Vergleich der Signale mit und ohne Schirm wird in einem Algorithmus [26] der Einfluss der direkten Luftwelle identifiziert, isoliert und schließlich extrahiert. Abbildung 11: Ansatz zur Lösung der nur begrenzten Effektivität des akustischen Schirms durch Hinzufügen eines ungeschirmten Referenzmikrofons und Anwendung eines Algorithmus zur Identifikation, Isolation und Extraktion des Einflusses der direkten Luftwelle im Sinne eines Noise-Canceling. So gelingt es mit den genannten Lösungsansätzen Ergebnisse zu erzielen, die durchaus mit Kontaktsensoren vergleichbar sind und dabei die signifikanten genannten Vorteile hinsichtlich Prüfgeschwindigkeit und Oberflächenzustand bieten. Dies wird im nachfolgenden Beispiel an einem Betontestkörper demonstriert. Der Betontestkörper ist in Abbildung 12 gezeigt. In dessen Innern sind neben Bewehrungsstäben ein Hüllrohr sowie eine Polystyrolplatte eingebracht. Das Hüllrohr ist über seine halbe Länge mit Zementmörtel verpresst, über die andere Hälfte hingegen unverpresst. Abbildung 12: Betontestkörper vor und nach dem Betonieren. Darin enthalten sind neben Bewehrungsstäben ein Hüllrohr mit Stahllitzen im Innern sowie eine Polystyrolplatte nahe der Bauteilrückwand. Das Hüllrohr ist über die Hälfte seiner Länge mit Zementmörtel verpresst, die andere Hälfte ist unverpresst. Impact-Echo-Messungen wurden entlang paralleler Messlinien aufgenommen, welche das Hüllrohr senkrecht kreuzen. Die Messung erfolgt mit dem in Abbildung 9 gezeigten luftgekoppelten Sensor. Die erzielten Ergebnisse sind in Form eines Frequenz- bzw. Dickenplots, welcher zum einen mit dem Testkörperfoto überlagert ist (oben rechts) und zum anderen im Volumen dreidimensional geplottet ist. Die leichten Unterschiede in den Abbildungen 9

10 erklären sich dadurch, dass es sich um zwei unterschiedliche Messdurchgänge mit unterschiedlichen Messrastern und leicht veränderten Messparametern sowie Farbskalen handelt. Klar erkennbar ist in den Bildern die Lage des Hüllrohres, welches sich, gegenüber der regulären Rückwandanzeige im ungestörten Bereich des Testkörpers, bei tieferen Frequenzen respektive größeren Tiefen abbildet. Bemerkenswert ist dabei, dass zwei unterschiedliche Bereiche des Hüllrohres klar erkennbar sind, die sich jeweils genau über die halbe Länge erstrecken. Dabei handelt es sich um den unverpressten Bereich vorne im Bild und den verpressten Bereich im hinteren Teil des Bildes. Dies bedeutet, dass es im vorliegenden Fall am Testkörper gelungen ist, den Verpresszustand des Hüllrohres anhand von Impact-Echo-Messungen erfolgreich zu identifizieren. Darüber hinaus ist auch die Anzeige der Polystyrolplatte, welche eine verminderte Dicke bzw. Ablösung darstellt, klar erkennbar. Abbildung 13: Darstellung der mit Impact-Echo in Luftankopplung am Testkörper erzielten Ergebnisse in Form von Dickenplots. Darin wird nicht nur die Anzeige der rechteckigen Platte klar erkennbar, das Hüllrohr zeichnet sich deutlich ab und es kann klar zwischen verpresstem und unverpresstem Bereich unterschieden werden. 5 Entwicklung von Prüfausrüstungen Für das Impact-Echo-Verfahren waren lange Zeit zwar Systeme für Einzelpunktmessungen am Markt erhältlich, die neuen Entwicklungen in Richtung Bildgebung und Signalverarbeitung wurden jedoch vorwiegend durch Forschungsinstitute und Universitäten angewendet, die diese entwickelt haben. Diesbezüglich ist derzeit eine zunehmende Weiterentwicklung zu beobachten. Geräte und Software mit umfangreichen Visualisierungs- und Analysefunktionen werden gezielt für die Bedienung durch neue Anwender ausgelegt und von Geräteherstellern vertrieben. Ein wichtiger Aspekt dabei ist 10

11 auch das zunehmende Schulungsangebot, wodurch der kompetente Umgang mit dem Verfahren allgemein und dem entsprechenden System im Speziellen einem breiteren Anwenderkreis ermöglicht wird. Exemplarisch zeigt Abbildung 14 ein universelles System für die manuelle Anwendung in der Praxis [13]. Hierbei ist neben herkömmlichen Kontaktsensoren auch der Einsatz luftgekoppelter Mikrofone möglich, welche bei Bedarf auf einer rollenden Impactor-Vorrichtung montiert werden und so eine sehr schnelle Messwerterfassung ermöglichen. Ebenfalls ist das System für die Verarbeitung großer Datenmengen ausgelegt, wie sie durch die schnelle Messdatenaufnahme anfallen können. Die im Abschnitt 2 beschriebenen Formen der Datenvisualisierung sind komplett implementiert und bereits während der laufenden Messung interaktiv anwendbar. Durch eine intuitive Benutzeroberfläche und Touchscreen ist das System für Anwender leicht zugänglich und auf den Einsatz im Feld ausgelegt. Abbildung 14: Impact-Echo System MIRADOR mit umfangreichen Visualisierungsmöglichkeiten für universellen Feldeinsatz Bildquelle: Germann Instruments Der Entwicklungsfortschritt auf dem Gebiet der Automatisierung eröffnet zunehmende Möglichkeiten auch für die Nutzung in der Zerstörungsfreien Prüfung. Neben dem allgemeinen technischen Fortschritt ist jedoch vor allem hilfreich, dass der Wert von ZfP für die Instandhaltung und Diagnostik insbesondere von staatlichen Einrichtungen wie Straßenverwaltungen und -bundesämtern in den USA zunehmend erkannt wird. Dadurch werden Großentwicklungen wie das in Abbildung 15 dargestellte System RABIT der USamerikanischen Federal Highway Administration (FHWA) möglich. Dieses ist mit einer Vielzahl von ZfP-Verfahren ausgerüstet, darunter auch, in einer akustischen Einheit (Acoustic Array) angeordnet, das Impact-Echo-Verfahren. Durch die Kombination der Verfahren und durch die Applikation von Datenfusionstechniken wird die Aussagekraft der Prüfung hinsichtlich des Zustandes von Fahrbahnplatten maximiert. 11

12 Abbildung 15: Großformatiges ZfP-Scansystem RABIT der Federal Highway Administration (FHWA) in den USA Bildquelle: FHWA Speziell für die Anwendung an hohen und weiten vertikalen Flächen wie den Wänden von Kühltürmen oder Betoncontainments in der Kerntechnik hat das Electric Power Research Institute (EPRI) in den USA die Entwicklung des EPRI Concrete Crawlers (Abbildung 16) initiiert und geleitet [27]. Dieses System ist auf einer kommerziellen Robotereinheit aufgebaut, welche über ein pneumatisches Unterdrucksystem in Verbindung mit einem geeigneten Raupenfahrwerk in der Lage ist, auch vertikale und unebene Flächen sicher zu erklimmen [28]. Das System ist mit einer luftgekoppelten Impact-Echo-Einheit ausgerüstet, welche eine schnelle Messdatenaufnahme ermöglicht [29]. Insbesondere wurde hierbei auch die ebenfalls berührungslose Impact-Anregung erfolgreich demonstriert [30] [31]. Abbildung 16: Concrete Crawler des Electric Power Research Institute (EPRI) in den USA, zur Untersuchung vertikaler Betonflächen wie z.b. Kühltürmen und Betoncontainments von Kernkraftwerken. Ausstattung mit luftgekoppeltem Impact-Echo (unten rechts). Bildquelle: EPRI 12

13 6 Prüfaufgaben und Anwendungsbereich Gemäß seinem Messprinzip als Resonanzmessverfahren eignet sich Impact-Echo für Prüfaufgaben, bei denen die Resonanz einer entsprechenden Bauteilschicht messbar ist. Insbesondere trifft dies für die Dickenmessung breiter Bauteile zu, wie es z.b. für die Tunnelinnenschalen der Fall ist [32]. Bei ausreichender Breite wird der Einfluss von Seitenwandreflexionen, d.h. den oben beschriebenen Geometrieeffekten [8], eliminiert. Tatsächlich ist es jedoch so, dass viele der im Bauwesen anzutreffenden Betonbauteile eher kompaktere Dimensionen haben, so dass Geometrieeffekte als ein Teil des Verfahrens meist akzeptiert werden müssen. Exemplarisch zeigen Abbildung 17 und Abbildung 18 Ergebnisse von Messungen an kompakten Testkörpern [33]. Der Testkörper in Abbildung 17 hat dabei eine konstante Dicke von etwa 25 cm. Im B-Scan ist eine klare und kontinuierliche Anzeige bei etwa 8 khz erkennbar, welche gemäß Gleichung 4 der Bauteildicke zugeordnet werden kann. Darüber hinaus sind jedoch auch die aus den Seitenwandreflexionen resultierenden Geometrieeffekte ebenso deutlich erkennbar. Der Testkörper in Abbildung 18 verfügt hingegen über sehr kompakte Bereiche variierender Dicke. Im vertikalen B-Scan bzw. D-Scan sind die unterschiedlichen Dickenbereiche ebenfalls erkennbar, unterliegen jedoch aufgrund der kompakten Dimensionen einer erheblichen Streuung [34]. Ebenso sind auch hier die Geometrieeffekte gut erkennbar. Abbildung 17: Darstellung der an einem Testkörper konstanter Dicke (links) gewonnenen Messergebnisse in Form eines B-Scans (rechts). Hierin ist die Dickenanzeige klar erkennbar, ebenso die Geometrieeffekte, welche aus den Seitenwandreflexionen hervorgehen. Abbildung 18: Darstellung der Messergebnisse, welche an einem Testkörper mit stufenartigen Dickenänderungen (links) gewonnen wurden, in Form eines vertikalen B-Scans bzw. D-Scans (rechts). Die unterschiedlichen Dickenstufen sind grundsätzlich erkennbar, unterliegen aufgrund der kompakten Abmessungen jedoch einer deutlichen Streuung. 13

14 Neben Dickenmessungen stellt vor allem die Ortung von Delaminationen parallel zur Bauteiloberfläche ein Hauptanwendungsgebiet des Verfahrens dar. Liegen derartige Ablösungen in relativ großer Tiefe innerhalb des Bauteils, d.h. ist ihre Tiefe mindestens so groß wie ihre Breite, so gilt für die zu erwartende Frequenzanzeige weiterhin Gleichung 1. Für flache Delaminationen, d.h. derartige Ablösungen, deren Tiefe d deutlich kleiner als ihre Breite r ist, wird die Anzeige gemäß Gleichung 1 durch sehr hohe Amplituden bei tiefen Frequenzen überlagert, welche aus den sogenannten flexural vibration modes [5] hervorgehen. Diese Anzeigen sind somit ein deutlicher Indikator für Delaminationen. Die bereits zuvor gezeigten Dickenplot aus Abbildung 5 und Abbildung 6 sind Beispiele für derartige Messergebnisse und wurden an einem Testkörper der Bundesanstalt für Materialforschung und prüfung (BAM) mit sechs gezielt eingebrachten Trennschichten aufgenommen. Generell stellt die Ortung von Hohlstellen und stark inhomogener Bereiche im Betongefüge ein Anwendungsgebiet von Impact-Echo dar [35], jedoch hängen die hierbei erzielbaren Ergebnisse stärker von der Art und Ausprägung der Inhomogenität oder Hohlstelle sowie von den jeweiligen Randbedingungen ab als es für planare Delaminationen im Speziellen der Fall ist. Die mit der impulsartigen Impact-Anregung verbundene Ausbreitung unterschiedlicher Wellenmoden, insbesondere der Rayleigh-Wellenmoden neben den eigentlich genutzten Longitudinalwellenmoden, sind u.a. für die bei kompakten Bauteilen stark ausgeprägten Geometrieeffekte verantwortlich. Andererseits lassen sich diese unter der Voraussetzung geeigneter Extraktionsverfahren auch zur Berechnung unbekannter mechanischer Materialparameter nutzen. So stehen Elastizitätsmodul E, Rohdichte ρ und Poisson sche Querdehnzahl υ über die Gleichungen 5, 6 und 7 für Longitudinal-, und Rayleighwellengeschwindigkeiten c L und c R in Zusammenhang [36] [37]. mit E: Elastizitätsmodul ρ: Rohdichte υ: Querdehnzahl 1 υ = E ρ (1 + υ)(1 2υ ) c L Gleichung υ = 1+ υ 14 E 1 ρ 2(1 + υ) c R Gleichung 6 1 2ν c = 2 2ν R c L Gleichung ν Eine wichtige, angestrebte, jedoch bislang mit wechselndem Erfolg lösbare Prüfaufgabe [18], ist wohl die Detektion von Verpressfehlern im Innern metallischer Hüllrohre. Diese Aufgabe wurde bereits in den vorangegangenen Abschnitten, insbesondere in Abbildung 13 im Zusammenhang mit der luftgekoppelten Anwendung angesprochen, die eigentliche Problematik soll hier beschrieben werden. Grundlage dieser Prüfung ist die Annahme, dass bei Vorhandensein eines unverpressten Hüllrohres eine andere Resonanzfrequenz f gemessen wird als es bei einem vollständig verpressten Hüllrohr der Fall ist. Grundsätzlich ist in Versuchen an Testkörpern

15 und im Feld gezeigt worden, dass an Spannkanälen eine Verschiebung gegenüber der Dickenfrequenz gemäß Gleichung 1 hin zu tieferen Frequenzen zu beobachten ist. Dieser Effekt ist auch in Abbildung 13 zu beobachten. Ebenso haben Versuche an Testkörpern gezeigt, dass diese Frequenzverschiebung im Falle eines unverpressten Hüllrohres stärker ausfällt als für ein vollständig verpresstes Hüllrohr [11] [12]. Dieser Effekt ist auch in Abbildung 13 zu beobachten und macht die Unterscheidung zwischen den unterschiedlichen Verpresszuständen möglich. Allerdings ist zu bemerken, dass dieser Effekt den vollständigen Verbund ohne Ablösung zwischen Verpressmörtel und Hüllrohr voraussetzt. Wird diese Voraussetzung nicht erfüllt, ist auch die Unterscheidung nicht möglich. Neben dem relativen Vergleich der Frequenzverschiebungen entlang eines Hüllrohres zielt ein anderes in der Literatur zu findendes [5] [38] und traditionelles, obgleich diskutiertes [18], Kriterium der Verpressfehlerdetektion auf die Unterscheidung der direkten Longitudinalwellenreflexion am Hüllrohr. Demnach wird beim Vorhandensein eines Verpressfehlers von einer Reflexion am Lufteinschluss, bei vollständiger Verpressung hingegen von einer Reflexion am Spannstahl ausgegangen. Basierend darauf, dass die Impedanz Z von Luft deutlich kleiner als die von Beton ist, die Impedanz Z von Stahl jedoch höher als die von Beton, wird dieser Sachverhalt in [5] zur Unterscheidung herangezogen. Gemäß Gleichung 2 ergibt sich für Z 2 >> Z 1 ein Reflexionsfaktor von R -1, was eine um annähernd 180 verschobene Phasenlage der reflektierten Wellenform gegenüber der einfallenden Wellenform anzeigt. Aus diesem Sachverhalt wird dieser Theorie nach geschlossen, dass Gleichung 4 nicht mehr zutreffend ist und durch einen weiteren Parameter n ergänzt sich zu Gleichung 8 ergibt: d = β c L n f Gleichung 8 mit β: Plattenwellenkorrekturfaktor cl: Longitudinallwellengeschwindigkeit f: Resonanzfrequenz n: Faktor zur Berücksichtigung der Phasenlage (n=2 bei Luft, n=4 bei Stahl) Demnach würde bei der Reflexion an Luft, d.h. im Falle des unverpressten Hüllrohres, gelten n=2, für den Fall des vollständig verpressten Hüllrohres und demzufolge Reflexion am Stahl hingegen n=4. Obgleich dieser Zusammenhang in der traditionellen Literatur etabliert ist, ist er heutzutage umstritten. In [18] wird erklärt, dass der ursprüngliche Ansatz für die Reflexion an einer sehr dicken Stahlschicht zutreffen mag, für eine dünne Stahlschicht wie die Wanddicke eines Hüllrohres, jedoch zu vereinfacht sei. Grundsätzlich ist bei der Anwendung des Impact-Echo-Verfahrens zur Detektion von Verpressfehlern zu einer behutsamen und konservativen Vorgehensweise zu raten, die für den jeweils vorliegenden Fall zu erarbeiten ist. Ergänzend zu Abbildung 13 ist in Abbildung 19 ein weiteres Beispiel von einer Testkörpermessung ist in Abbildung demonstriert. Dieser Testkörper enthält zwei nebeneinander angeordnete Hüllrohre in gleicher Tiefe. Eines davon ist leer, das andere enthält Spannlitzen und ist mit Zementmörtel verfüllt. Die Messlinien kreuzen die beiden Hüllrohre senkrecht. Der resultierende B-Scan zeigt eine klare Verschiebung der Resonanz f hin zu tieferen Frequenzen im Falle des leeren Hüllrohres. Im Falle des verfüllten Hüllrohres ist hingegen eine klare Anzeige zu sehen, die bei einer Frequenz von etwa 10 khz liegt und damit näherungsweise einem Wert von n=4 gemäß Gleichung 8 bei einer Tiefenlage d des Hüllrohres von etwa 10 cm, einer angenommenen Longitudinalwellengeschwindigkeit c L = 4000 m/s und einem 15

16 Plattenwellenkorrekturfaktor von etwa β 1 entspricht. Somit liegt in diesem ausgewählten Fall eine annähernde Übereinstimmung mit Gleichung 8 und somit mit [5] vor. Abbildung 19: Erfolgreiche Unterscheidung zwischen verpresstem und unverpresstem Hüllrohr anhand der gemessenen Frequenz. Im Falle des unverpressten Hüllrohres erfolgt eine Verschiebung der gemessenen Frequenz hin zu tiefen Frequenzen, im Falle des verpressten Hüllrohres hingegen ist eine Anzeige bei einer höheren Frequenz zu erkennen, wobei eine Übereinstimmung mit [5] festzustellen ist. 7 Schlussfolgerung Diese Weiterentwicklung des Impact-Echo-Verfahrens seit seiner ursprünglichen Entwicklung in den 1980er Jahren geht u.a. einher mit neuen technischen Möglichkeiten zur Messdatenerfassung, Signalverarbeitung und Bildbearbeitung, die für das Verfahren genutzt wurden. Jedoch hat insbesondere auch die Erweiterung des theoretischen Fundamentes zunächst zum besseren Verständnis des Verfahrens und somit zu dessen Weiterentwicklung beigetragen. Obgleich das Verfahren vielen potenziellen Anwendern zunächst einfach erscheint, erweist es sich in der Praxis oft als komplex. Die zusammenhängende Auswertung der Messpunkte innerhalb von Messfeldern und bildgebende Darstellung erleichtert jedoch die Interpretation in vielen Fällen. Moderne Software versucht durch entsprechende Algorithmen diese Komplexität für den Anwender zu reduzieren. Durch luftgekoppelte Sensoren lässt sich die Anwendung des Verfahrens erheblich beschleunigen, das zeitintensive Versetzen und Andrücken des Messkopfes kann entfallen. Darüber hinaus ist die berührungslose Ankopplung auch unempfindlicher gegenüber rauen Oberflächen. Allerdings stellen Umgebungsgeräusche sowie die direkte Luftwelle und allgemein geringere Nutzsignalamplituden neue Herausforderungen dar und müssen durch entsprechende Messanordnungen und/oder Signalverarbeitung überwunden werden. Ansätze zur Umsetzung in serienmäßigen Systemen existieren bereits. Die Dickenmessung breiter Bauteile sowie die Detektion von Delaminationen und planaren Fehlstellen sind durch das Verfahren grundsätzlich abgedeckt. Die Detektion von Verpressfehlern im Innern metallischer Hüllrohre konnte in einer mehreren Fällen erfolgreich demonstriert werden, liegt aber nach wie vor im Grenzbereich des Verfahrens. Zukünftig sind werden neben der stetigen Weiterentwicklung der technischen Möglichkeiten und Leistungsfähigkeit von ZfP-Verfahren vor allem Studien zur Quantifizierung der Messgenauigkeit [39] und Detektionswahrscheinlichkeit (Probability of Detection POD [40]) weiterhin an Bedeutung gewinnen. 16

17 8 Referenzen [1] N. J. Carino, The Impact-Echo Method: An Overview, in Proceedings of the 2001 Structures Congress & Exposition, Washington, D.C. (USA), [2] M. Krause, Ultraschallechoverfahren an Betonbauteilen, in Bauphysik-Kalender, E. Cziesielski, Hrsg., Berlin, Ernst & Sohn, 2004, pp [3] N. J. Carino und M. Sansalone, Pulse-Echo Method for Flaw Detection in Concrete, National Bureau of Standards, [4] N. J. Carino, M. Sansalone und N. N. Hsu, Flaw Detection in Concrete by Frequency Spectrum Analysis of Impact-Echo Waveforms, in International Advances in Nondestructive Testing, New York, Gordon & Breach Science Publishers, [5] M. J. Sansalone und W. B. Streett, Impact-Echo. Nondestructive Evaluation of Concrete and Masonry., Jersey Shore, PA (USA): Bullbrier Press, [6] D. Pratt und M. Sansalone, Impact-Echo Signal Interpretation Using Artificial Intelligence, ACI Materials Journal, Bd. 89, Nr. 2, pp , [7] ASTM C 1383, Test Method for Measuring the P-Wave Speed and the Thickness of Concrete Plates using the Impact-Echo Method, ASTM International, West Conshohocken, PA (USA), [8] F. Schubert und R. Lausch, Geometrical Effects on Impact-Echo Testing of Finite Concrete Specimens, in Proceedings of the International Symposium Non-Destructive Testing in Civil Engineering (NDT-CE) 2003, Berlin, [9] C. Große, H. Wiggenhauser, D. Algernon, R. Beutel und F. Schubert, Impact-Echo, in Betonkalender, Ernst & Sohn, 2007, pp [10] H. Wiggenhauser, Homemade, ix, p. 96ff, [11] C. Colla, G. Schneider, J. Wöstmann und H. Wiggenhauser, Automated Impact-Echo: 2-D and 3-D Imaging of Concrete Elements, in Proceedings of DGZfP Fachtagung Bauwerksdiagnose, Munich, [12] Y. Tinkey, L. Olson und H. Wiggenhauser, Impact-Echo Scanning for Discontinuity Detection and Imaging in Post-tensioned Concrete Bridges and Other Structures, Materials Evaluation, Bd. 63, Nr. 1, pp , [13] GERMANN INSTRUMENTS A/S, MIRADOR 2015 User Manual, Copenhagen (DK): [14] J. Zhu und J. S. Popovics, Imaging Concrete Structures Using Air-Coupled Impact- Echo, Journal of Engineering Mechanics, Bd. 133, Nr. 6, pp , [15] D. Algernon, H. Ernst und K. Dressler, Betonbauteiluntersuchungen mit dem Impact- Echo-Verfahren in Luftankopplung und in kontinuierlicher Bewegung, in Proceedings of DACH-Jahrestagung 2012, Graz, [16] R. Groschup und C. U. Große, MEMS Microphone Array Sensor for Air-Coupled Impact-Echo, Sensors, Bd. 15, Nr. 7, pp , [17] A. Gibson und J. Popovics, Lamb Wave Basis for Impact-Echo Method Analysis, Journal of Engineering Mechanics, Bd. 131, Nr. 4, pp , [18] B. Köhler und F. Schubert, Ten Lectures on Impact-Echo, Journal of Nondestructive Evaluation, Bd. 27, Nr. 1, pp. 5-21,

18 [19] M. Tory und T. Moller, Human factors in visualization research, Visualization and Computer Graphics, IEEE Transactions on, Bd. 10, Nr. 1, pp , [20] A. Erhard, Aufgaben und Abgrenzung der Zerstörungsfreien Prüfung, in Proceedings of the DGZfP-Jahrestagung, Fürth (GER), [21] J. Krautkrämer und H. Krautkrämer, Ultrasonic Testing of Materials, Springer, [22] DIN EN : , Zerstörungsfreie Prüfung - Terminologie- Teil 4: Begriffe der Ultraschallprüfung, Beuth-Verlag, Berlin, [23] H. F. Pollard, Sound waves in solids, London: Pion Ltd., [24] D. Algernon, Impact-Echo: Analyse akustischer Wellen in Beton, Berlin: Dissertation an der Technischen Universität Berlin ( [25] B. Köhler, F. Schubert, D. Algernon, A. Gardei, F. Mielentz und M. Krause, Experimental Study of Elastic Waves in Concrete for NDE in Civil, in Proceedings of the 31st Annual Review of Progress in Quantitative Nondestructive Evaluation, Iowa State University, [26] D. Algernon, H. Ernst und K. Dressler, Signal Processing for Air-Coupled Impact- Echo Using Microphone Arrays, in Proceedings of the 18th World Conference on Nondestructive Testing, Durban (South Africa), [27] EPRI, Concrete Crawler for Automated Inspection of Cooling Containment and Other Structures, [28] M. Guimaraes und J. Lindberg, Remote Controlled Vehicle for Inspection of Vertical Concrete Structures, in Proceedings of the 10th Conference on NDE in Relation to the Structural Integrity of Nuclear and Pressurized Components, Cannes (France), [29] X. Dai, J. Zhu, Y. Tsai und M. R. Haberman, Use of parabolic reflector to amplify inair signals generated during impact-echo testing, Journal of the Acoustical Society of America, Bd. 130, Nr. 4, pp. EL , [30] J. Zhu, M. Haberman und X. Dai, A high amplitude air-coupled acoustic source for non-destructive testing of materials and structures. U.S. Patent PCT/US2013/ (application), pending. [31] X. Dai, J. Zhu und M. Haberman, A focused electric spark source for non-contact stress wave excitation in solids, Journal of the Acoustical Society of America, Bd. 134, Nr. 6, p. EL513, [32] Bundesanstalt für Straßenwesen (BAST), Richtlinie für die Anwendung der zerstörungsfreien Prüfung von Tunnelinnenschalen (RI-ZFP-TU), Ausgabe 2007., Bergisch-Gladbach (GER), [33] D. R. Hiltunen, D. Algernon und C. Ferraro, Validation of Nondestructive Testing Equipment for Concrete, Florida Department of Transportation, Gainesville, FL (USA), [34] D. Algernon, D. R. Hiltunen, C. C. Ferraro und C. A. Ishee, NDT Validation Facility at the Florida Department of Transportation, Review of Progress in Quantitative Nondestructive Evaluation Vol. 30A & 30B. AIP Conference Proceedings, Bd. 1335, Nr. 1, pp ,

19 [35] N. J. Carino und M. Sansalone, Flaw Detection in Concrete Using the Impact-Echo Method, in Proceedings of the NATO Conference on Bridge Evaluation, Repair and Rehabilitation, Dordrecht (Netherlands), [36] D. Algernon, S. Feistkorn und M. Scherrer, Einsatz des Impact-Echo-Verfahrens zur Zerstörungsfreien Abschätzung Elastischer Eigenschaften von Betonbauteilen, in Proceedings of DGZfP-Jahrestagung 2013, Dresden, [37] D. Algernon, S. Feistkorn und M. Scherrer, Determining Material Properties of Concrete Components: Elastic Parameters and Compressive Strength, in Proceedings of the 10th International Conference on NDE in Relation to the Structural Integrity of Nuclear and Pressurized Components, Cannes (France), [38] N. J. Carino und M. Sansalone, Detecting Voids in Metal Tendon Ducts Using the Impact-Echo Method, ACI Materials Journal, Bd. 89, Nr. 3, pp , [39] A. Taffe, Zur Validierung quantitativer zerstörungsfreier Prüfverfahren im Stahlbetonbau am Beispiel der Laufzeitmessung (Heft 574), Bd. 574, Berlin: Beuth Verlag (Dissertation an der RWTH Aachen), [40] S. Feistkorn, Gütebewertung qualitativer Prüfaufbgaben der zerstörungsfreien Prüfung im Bauwesen am Beispiel des Impulsradrverfahrens (Heft 603), Berlin: Beuth Verlag (Dissertation an der Technischen Universität Berlin),

Leistungsvermögen von ZfP-Verfahren

Leistungsvermögen von ZfP-Verfahren SVTI Schweizerischer Verein für technische Inspektionen Nuklearinspektorat ZfP-Labor 23.01.2014 1 Gliederung Grundgedanken Anwendungsbeispiele zur Erprobung von Verfahren

Leistungsvermögen von ZfP-Verfahren SVTI Schweizerischer Verein für technische Inspektionen Nuklearinspektorat ZfP-Labor 23.01.2014 1 Gliederung Grundgedanken Anwendungsbeispiele zur Erprobung von Verfahren

Signalverarbeitungsmethoden zur Anwendung des Impact-Echo-Verfahrens mit Luftankopplung in Array-Anordnung

DGZfP-Jahrestagung 2011 - Mi.2.A.1 Signalverarbeitungsmethoden zur Anwendung des Impact-Echo-Verfahrens mit Luftankopplung in Array-Anordnung Daniel ALGERNON, Hardy ERNST, Klaus DRESSLER SVTI Schweizerischer

DGZfP-Jahrestagung 2011 - Mi.2.A.1 Signalverarbeitungsmethoden zur Anwendung des Impact-Echo-Verfahrens mit Luftankopplung in Array-Anordnung Daniel ALGERNON, Hardy ERNST, Klaus DRESSLER SVTI Schweizerischer

Ortung und Unterscheidung von Querspanngliedern hinter schlaffer Bewehrung mit dem Radarverfahren in einer Fahrbahnplatte

DGZfP-Jahrestagung 2013 Mi.1.B.3 Ortung und Unterscheidung von Querspanngliedern hinter schlaffer Bewehrung mit dem Radarverfahren in einer Fahrbahnplatte Thomas KIND* +, Jochen H. KURZ**, Alexander TAFFE*,

DGZfP-Jahrestagung 2013 Mi.1.B.3 Ortung und Unterscheidung von Querspanngliedern hinter schlaffer Bewehrung mit dem Radarverfahren in einer Fahrbahnplatte Thomas KIND* +, Jochen H. KURZ**, Alexander TAFFE*,

Labor für Technische Akustik

Labor für Technische Akustik Abbildung 1: Experimenteller Aufbau zur Untersuchung von stehenden Wellen 1. Versuchsziel Bringt man zwei ebene Wellen gleicher Amplitude und Frequenz, aber entgegengesetzter

Labor für Technische Akustik Abbildung 1: Experimenteller Aufbau zur Untersuchung von stehenden Wellen 1. Versuchsziel Bringt man zwei ebene Wellen gleicher Amplitude und Frequenz, aber entgegengesetzter

Modulare Ultraschallprüfsysteme für Forschung, Entwicklung und Qualitätssicherung. Lutz Bühling Wolfgang Hillger Detlef Ilse

Modulare Ultraschallprüfsysteme für Forschung, Entwicklung und Qualitätssicherung Lutz Bühling Wolfgang Hillger Detlef Ilse Ing. Büro Dr. Hillger, Ultraschallprüftechnik, Braunschweig Kontakt: Buehling@Dr-Hillger.de

Modulare Ultraschallprüfsysteme für Forschung, Entwicklung und Qualitätssicherung Lutz Bühling Wolfgang Hillger Detlef Ilse Ing. Büro Dr. Hillger, Ultraschallprüftechnik, Braunschweig Kontakt: Buehling@Dr-Hillger.de

Messung der Festigkeitsentwicklung von Baustoffen mit der Ultraschall-Methode Vikasonic Das Schleibinger Ultraschall System

Messung der Festigkeitsentwicklung von Baustoffen mit der Ultraschall-Methode Vikasonic Das Schleibinger Ultraschall System Dipl. Ing. Markus Greim Schleibinger Geräte Teubert u. Greim GmbH 84428 Buchbach

Messung der Festigkeitsentwicklung von Baustoffen mit der Ultraschall-Methode Vikasonic Das Schleibinger Ultraschall System Dipl. Ing. Markus Greim Schleibinger Geräte Teubert u. Greim GmbH 84428 Buchbach

Magnetpulverprüfung in Felddurchflutung mit Kreuz- und orthogonalen Zusatzspulen Prüfung von Werkstücken großer Abmessungen

DACH-Jahrestagung 2015 Poster 59 Magnetpulverprüfung in Felddurchflutung mit Kreuz- und orthogonalen Zusatzspulen Prüfung von Werkstücken großer Abmessungen Rainer LINK 1, Nathanael RIESS 2 1 Unternehmensberatung

DACH-Jahrestagung 2015 Poster 59 Magnetpulverprüfung in Felddurchflutung mit Kreuz- und orthogonalen Zusatzspulen Prüfung von Werkstücken großer Abmessungen Rainer LINK 1, Nathanael RIESS 2 1 Unternehmensberatung

Verwandte Begriffe Maxwell-Gleichungen, elektrisches Wirbelfeld, Magnetfeld von Spulen, magnetischer Fluss, induzierte Spannung.

Verwandte Begriffe Maxwell-Gleichungen, elektrisches Wirbelfeld, Magnetfeld von Spulen, magnetischer Fluss, induzierte Spannung. Prinzip In einer langen Spule wird ein Magnetfeld mit variabler Frequenz

Verwandte Begriffe Maxwell-Gleichungen, elektrisches Wirbelfeld, Magnetfeld von Spulen, magnetischer Fluss, induzierte Spannung. Prinzip In einer langen Spule wird ein Magnetfeld mit variabler Frequenz

Begrüßung. Experiment zum Nachweis der Dispersion von Lambwellen für das Physikpraktikum

Begrüßung Georg Dietrich, GAMPT mbh Experiment zum Nachweis der Dispersion von Lambwellen für das Physikpraktikum 31. PLT 011 TU Chemnitz www.gampt.de Firmenvorstellung GAMPT mbh = Gesellschaft für angewandte

Begrüßung Georg Dietrich, GAMPT mbh Experiment zum Nachweis der Dispersion von Lambwellen für das Physikpraktikum 31. PLT 011 TU Chemnitz www.gampt.de Firmenvorstellung GAMPT mbh = Gesellschaft für angewandte

5. Numerische Ergebnisse. 5.1. Vorbemerkungen

5. Numerische Ergebnisse 52 5. Numerische Ergebnisse 5.1. Vorbemerkungen Soll das thermische Verhalten von Verglasungen simuliert werden, müssen alle das System beeinflussenden Wärmetransportmechanismen,

5. Numerische Ergebnisse 52 5. Numerische Ergebnisse 5.1. Vorbemerkungen Soll das thermische Verhalten von Verglasungen simuliert werden, müssen alle das System beeinflussenden Wärmetransportmechanismen,

9 Periodische Bewegungen

Schwingungen Schwingung Zustand y wiederholt sich in bestimmten Zeitabständen Mit Schwingungsdauer (Periode, Periodendauer) T Welle Schwingung breitet sich im Raum aus Zustand y wiederholt sich in Raum

Schwingungen Schwingung Zustand y wiederholt sich in bestimmten Zeitabständen Mit Schwingungsdauer (Periode, Periodendauer) T Welle Schwingung breitet sich im Raum aus Zustand y wiederholt sich in Raum

im Auftrag der Firma Schöck Bauteile GmbH Dr.-Ing. M. Kuhnhenne

Institut für Stahlbau und Lehrstuhl für Stahlbau und Leichtmetallbau Univ. Prof. Dr.-Ing. Markus Feldmann Mies-van-der-Rohe-Str. 1 D-52074 Aachen Tel.: +49-(0)241-8025177 Fax: +49-(0)241-8022140 Bestimmung

Institut für Stahlbau und Lehrstuhl für Stahlbau und Leichtmetallbau Univ. Prof. Dr.-Ing. Markus Feldmann Mies-van-der-Rohe-Str. 1 D-52074 Aachen Tel.: +49-(0)241-8025177 Fax: +49-(0)241-8022140 Bestimmung

Sensing Technologies

Sensing Technologies piezo sensor solutions Körperschallsensorik und Piezofolien Copyright 2010 by Sensing Technologies GmbH & Co. KG Körperschallsensorik (B. Kidler) Oktober 2010 1 Portfolio der Sensing

Sensing Technologies piezo sensor solutions Körperschallsensorik und Piezofolien Copyright 2010 by Sensing Technologies GmbH & Co. KG Körperschallsensorik (B. Kidler) Oktober 2010 1 Portfolio der Sensing

Linienstrahler Prototyp

Linienstrahler Prototyp Inhalt Motivation... 2 Konzept... 2 Prototyp... 2 Messungen... Abstrahlverhalten horizontal... Abstrahlverhalten vertikal... 4 Stege... 5 Shading... 6 Nichtlineare Verzerrungen...

Linienstrahler Prototyp Inhalt Motivation... 2 Konzept... 2 Prototyp... 2 Messungen... Abstrahlverhalten horizontal... Abstrahlverhalten vertikal... 4 Stege... 5 Shading... 6 Nichtlineare Verzerrungen...

INTEGRITÄTSPRÜFUNG VON PFÄHLEN UND DEREN INTERPRETATION

INTEGRITÄTSPRÜFUNG VON PFÄHLEN UND DEREN INTERPRETATION Dokumentation zum Referat der Tagung Bau und Wissen: Pfahlfundationen Bemessung, Prüfung und Ausführung vom 14. Januar 2010 in Burgdorf Andreas Steiger,

INTEGRITÄTSPRÜFUNG VON PFÄHLEN UND DEREN INTERPRETATION Dokumentation zum Referat der Tagung Bau und Wissen: Pfahlfundationen Bemessung, Prüfung und Ausführung vom 14. Januar 2010 in Burgdorf Andreas Steiger,

Messen der Betondeckung und Ortung der Bewehrung - Wichtige Hinweise im neuen DGZfP-Merkblatt

Fachtagung Bauwerksdiagnose 2014 Vortrag 2 Messen der Betondeckung und Ortung der Bewehrung - Wichtige Hinweise im neuen DGZfP-Merkblatt Claus FLOHRER *, Andreas ZOËGA ** * HOCHTIEF Solutions AG ** DB

Fachtagung Bauwerksdiagnose 2014 Vortrag 2 Messen der Betondeckung und Ortung der Bewehrung - Wichtige Hinweise im neuen DGZfP-Merkblatt Claus FLOHRER *, Andreas ZOËGA ** * HOCHTIEF Solutions AG ** DB

WLAN-Ortung im Projekt MagicMap Referenzpunkteverwaltung

WLAN-Ortung im Projekt MagicMap Referenzpunkteverwaltung Stefan Rauch 08.07.2008 Humboldt-Universität zu Berlin Institut für Informatik Lehrstuhl für Rechnerkommunikation und Kommunikation Leiter: Prof.

WLAN-Ortung im Projekt MagicMap Referenzpunkteverwaltung Stefan Rauch 08.07.2008 Humboldt-Universität zu Berlin Institut für Informatik Lehrstuhl für Rechnerkommunikation und Kommunikation Leiter: Prof.

Brechung des Lichts Arbeitsblatt

Brechung des Lichts Arbeitsblatt Bei den dargestellten Strahlenverläufen sind einige so nicht möglich. Zur Erklärung kannst du deine Kenntnisse über Brechung sowie über optisch dichtere bzw. optisch dünnere

Brechung des Lichts Arbeitsblatt Bei den dargestellten Strahlenverläufen sind einige so nicht möglich. Zur Erklärung kannst du deine Kenntnisse über Brechung sowie über optisch dichtere bzw. optisch dünnere

Ultraschall. Bildgebung mit Ultraschall. Dorothee Wohlleben. Ultraschall. D.Wohlleben. Einleitung. Erzeugung und Empfang des Schalls

Bildgebung mit Dorothee Wohlleben 23. Mai 2016 Inhaltsverzeichnis 1 2 3 4 5 6 20.000Hz < < 1GHz Beliebtheit Anwendungsgebiete Piezoelektrischer Effekt Eigenschaft Kristalle Schallkopf Dicke Piezokristall

Bildgebung mit Dorothee Wohlleben 23. Mai 2016 Inhaltsverzeichnis 1 2 3 4 5 6 20.000Hz < < 1GHz Beliebtheit Anwendungsgebiete Piezoelektrischer Effekt Eigenschaft Kristalle Schallkopf Dicke Piezokristall

Simulation und Optimierung der Ultraschallprüfung von Composite-Bauteilen Ein Anwendungsbeispiel. Martin Spies

Simulation und Optimierung der Ultraschallprüfung von Composite-Bauteilen Ein Anwendungsbeispiel +composites SAAR Saarbrücken, 6. Mai 2014 Martin Spies Ultraschall-Imaging Abteilung Bildverarbeitung Fraunhofer-Institut

Simulation und Optimierung der Ultraschallprüfung von Composite-Bauteilen Ein Anwendungsbeispiel +composites SAAR Saarbrücken, 6. Mai 2014 Martin Spies Ultraschall-Imaging Abteilung Bildverarbeitung Fraunhofer-Institut

Thermo-induktive Prüfung von metallischen Teilen

DACH-Jahrestagung 2008 in St.Gallen - Di.5.A.2 Thermo-induktive Prüfung von metallischen Teilen Beate OSWALD-TRANTA, Montanuniversität, Lehrstuhl für Automation, Leoben, Österreich Kurzfassung. Bei der

DACH-Jahrestagung 2008 in St.Gallen - Di.5.A.2 Thermo-induktive Prüfung von metallischen Teilen Beate OSWALD-TRANTA, Montanuniversität, Lehrstuhl für Automation, Leoben, Österreich Kurzfassung. Bei der

Analyse des Betriebszustandes der ZKS-Abfall. Empfehlungen für den zukünftigen Betrieb

Analyse des Betriebszustandes der ZKS-Abfall Empfehlungen für den zukünftigen Betrieb Stand: 21. März 2011 Neutrale Prüfung der ZKS-Abfall Nachdem die ZKS-Abfall ab 1. April 2010, dem Inkrafttreten der

Analyse des Betriebszustandes der ZKS-Abfall Empfehlungen für den zukünftigen Betrieb Stand: 21. März 2011 Neutrale Prüfung der ZKS-Abfall Nachdem die ZKS-Abfall ab 1. April 2010, dem Inkrafttreten der

EMUS- Prüfsystem für Pipelineprüfungen während Reparaturarbeiten

DGZfP-Jahrestagung 2007 - Poster 45 EMUS- Prüfsystem für Pipelineprüfungen während Reparaturarbeiten Nina SURKOVA, Frank NIESE, Michael KRÖNING, IZFP, Saarbrücken Nikolay ALJOSCHIN, Michail SYRKIN, Forschungs-

DGZfP-Jahrestagung 2007 - Poster 45 EMUS- Prüfsystem für Pipelineprüfungen während Reparaturarbeiten Nina SURKOVA, Frank NIESE, Michael KRÖNING, IZFP, Saarbrücken Nikolay ALJOSCHIN, Michail SYRKIN, Forschungs-

Grundlagenuntersuchungen von Ultraschall- Sensoren in Beton

DGZfP-Jahrestagung 2013 Poster 56 Grundlagenuntersuchungen von Ultraschall- Sensoren in Beton Julia WOLF*, Frank MIELENTZ*, Boris MILMANN*, Herbert WIGGENHAUSER* * BAM Bundesanstalt für Materialforschung

DGZfP-Jahrestagung 2013 Poster 56 Grundlagenuntersuchungen von Ultraschall- Sensoren in Beton Julia WOLF*, Frank MIELENTZ*, Boris MILMANN*, Herbert WIGGENHAUSER* * BAM Bundesanstalt für Materialforschung

Prüfbericht Nr. 2315-140-2005

Seite 1 von 11 Prüfbericht Nr. 2315-140-2005 Wärmebrückenanalyse einer Rollladenkasten-Einbausituation für eine entsprechende Wärmebrückenbewertung gemäß EnEV, Anhang 1 Nr. 2.5, Absatz b) Antragsteller

Seite 1 von 11 Prüfbericht Nr. 2315-140-2005 Wärmebrückenanalyse einer Rollladenkasten-Einbausituation für eine entsprechende Wärmebrückenbewertung gemäß EnEV, Anhang 1 Nr. 2.5, Absatz b) Antragsteller

00. Einiges zum Vektorraum R n

00. Einiges zum Vektorraum R n In diesem einleitenden Kapitel werden die in der LV Einführung in die mathematischen Methoden erwähnten Konzepte über Vektoren (im R 2 und R 3 ) im Rahmen des n-dimensionalen

00. Einiges zum Vektorraum R n In diesem einleitenden Kapitel werden die in der LV Einführung in die mathematischen Methoden erwähnten Konzepte über Vektoren (im R 2 und R 3 ) im Rahmen des n-dimensionalen

Vorwort. Leipzig, im Dezember 2006. Fran Dehn, Klaus Holschemacher, Nguyen Viet Tue (Herausgeber der Schriftenreihe "Innovationen im Bauwesen")

Vorwort Die Pflege des Bauwerkbestands ist in den letzten Jahren zunehmend in den Mittelpunkt des Baugeschehens gerückt. Maßnahmen zur Sanierung und Verstärkung von Mauerwerks- und Betonkonstruktionen

Vorwort Die Pflege des Bauwerkbestands ist in den letzten Jahren zunehmend in den Mittelpunkt des Baugeschehens gerückt. Maßnahmen zur Sanierung und Verstärkung von Mauerwerks- und Betonkonstruktionen

Grundlegende Eigenschaften von Punktschätzern

Grundlegende Eigenschaften von Punktschätzern Worum geht es in diesem Modul? Schätzer als Zufallsvariablen Vorbereitung einer Simulation Verteilung von P-Dach Empirische Lage- und Streuungsparameter zur

Grundlegende Eigenschaften von Punktschätzern Worum geht es in diesem Modul? Schätzer als Zufallsvariablen Vorbereitung einer Simulation Verteilung von P-Dach Empirische Lage- und Streuungsparameter zur

Elektrotechnik-Grundlagen Teil 2 Messtechnik

Version 1.0 2005 Christoph Neuß Inhalt 1. ZIEL DER VORLESUNG...3 2. ALLGEMEINE HINWEISE ZU MESSAUFBAUTEN...3 3. MESSUNG ELEMENTARER GRÖßEN...3 3.1 GLEICHSTROMMESSUNG...3 3.2 WECHSELSTROMMESSUNG...4 4.

Version 1.0 2005 Christoph Neuß Inhalt 1. ZIEL DER VORLESUNG...3 2. ALLGEMEINE HINWEISE ZU MESSAUFBAUTEN...3 3. MESSUNG ELEMENTARER GRÖßEN...3 3.1 GLEICHSTROMMESSUNG...3 3.2 WECHSELSTROMMESSUNG...4 4.

Prof. Dipl.-Ing. Claus Flohrer Vorsitzender des DBV-Hauptausschusses Bauausführung HOCHTIEF Engineering GmbH, Mörfelden-Walldorf Vortrag bei der

Bericht zum Hauptausschuss Bauausführung (HABA) Prof. Dipl.-Ing. Claus Flohrer Vorsitzender des DBV-Hauptausschusses Bauausführung HOCHTIEF Engineering GmbH, Mörfelden-Walldorf Vortrag bei der DBV-Mitgliederversammlung

Bericht zum Hauptausschuss Bauausführung (HABA) Prof. Dipl.-Ing. Claus Flohrer Vorsitzender des DBV-Hauptausschusses Bauausführung HOCHTIEF Engineering GmbH, Mörfelden-Walldorf Vortrag bei der DBV-Mitgliederversammlung

Syllabus. Thermografieprüfung Stufe IRT 2

prüfung Stufe 1 + 2 IRT 2 TESTIA GmbH Ausgabe: Februar 2014 prüfung Stufe 1+2 IRT2 Seite 2 TESTIA GmbH Alle Rechte vorbehalten. TESTIA GmbH Airbus-Allee 1 28199 Bremen Deutschland Tel. +49 (0) 421 5 38-4823

prüfung Stufe 1 + 2 IRT 2 TESTIA GmbH Ausgabe: Februar 2014 prüfung Stufe 1+2 IRT2 Seite 2 TESTIA GmbH Alle Rechte vorbehalten. TESTIA GmbH Airbus-Allee 1 28199 Bremen Deutschland Tel. +49 (0) 421 5 38-4823

Methoden der agilen Softwareentwicklung für eingebettete Systeme

Seminarvortrag Methoden der agilen Softwareentwicklung für eingebettete Systeme Lisa Krause Aachen, 27.01.2010 Inhaltsübersicht Motivation Einführung in die Softwaretechnik - Ziele - Traditionelle Prozessmodelle

Seminarvortrag Methoden der agilen Softwareentwicklung für eingebettete Systeme Lisa Krause Aachen, 27.01.2010 Inhaltsübersicht Motivation Einführung in die Softwaretechnik - Ziele - Traditionelle Prozessmodelle

Fachartikel. Telezentrische Objektive für Kameras größer 1 Zoll

Vision & Control GmbH Mittelbergstraße 16 98527 Suhl. Germany Telefon: +49 3681 / 79 74-0 Telefax: +49 36 81 / 79 74-33 www.vision-control.com Fachartikel Telezentrische Objektive für Kameras größer 1

Vision & Control GmbH Mittelbergstraße 16 98527 Suhl. Germany Telefon: +49 3681 / 79 74-0 Telefax: +49 36 81 / 79 74-33 www.vision-control.com Fachartikel Telezentrische Objektive für Kameras größer 1

IMPACT-ECHO: ANALYSE AKUSTISCHER WELLEN IN BETON

IMPACT-ECHO: ANALYSE AKUSTISCHER WELLEN IN BETON Vorgelegt von Dipl.-Ing. Daniel Algernon aus Berlin bei der Fakultät VI der Technischen Universität Berlin zur Erlangung des akademischen Grades Doktor

IMPACT-ECHO: ANALYSE AKUSTISCHER WELLEN IN BETON Vorgelegt von Dipl.-Ing. Daniel Algernon aus Berlin bei der Fakultät VI der Technischen Universität Berlin zur Erlangung des akademischen Grades Doktor

Versuch P1-31,40,41 Geometrische Optik. Auswertung. Von Ingo Medebach und Jan Oertlin. 9. Dezember 2009

Versuch P1-31,40,41 Geometrische Optik Auswertung Von Ingo Medebach und Jan Oertlin 9. Dezember 2009 Inhaltsverzeichnis 1. Brennweitenbestimmung...2 1.1. Kontrolle der Brennweite...2 1.2. Genaue Bestimmung

Versuch P1-31,40,41 Geometrische Optik Auswertung Von Ingo Medebach und Jan Oertlin 9. Dezember 2009 Inhaltsverzeichnis 1. Brennweitenbestimmung...2 1.1. Kontrolle der Brennweite...2 1.2. Genaue Bestimmung

Berechnung und Messung der Sonnenscheindauer. auf einer Dachschrägen

Didaktik der Physik Frühjahrstagung Wuppertal 2015 Berechnung und Messung der Sonnenscheindauer auf beliebigen Dachschrägen Tran Ngoc Chat*, Adrian Weber* *Universität Siegen, Didaktik der Physik, Adolf-Reichwein-Straße

Didaktik der Physik Frühjahrstagung Wuppertal 2015 Berechnung und Messung der Sonnenscheindauer auf beliebigen Dachschrägen Tran Ngoc Chat*, Adrian Weber* *Universität Siegen, Didaktik der Physik, Adolf-Reichwein-Straße

Technische Beschreibung der akustischen Signalkette

Technische Beschreibung der akustischen Signalkette Wichtige Aufgabe: Vielfältige Medien Gestaltung akustischer Kommunikationsketten (Sprache, Geräusche, Musik, CD, Radio, mp3,...) Unterschiedlichste Information

Technische Beschreibung der akustischen Signalkette Wichtige Aufgabe: Vielfältige Medien Gestaltung akustischer Kommunikationsketten (Sprache, Geräusche, Musik, CD, Radio, mp3,...) Unterschiedlichste Information

DIE FILES DÜRFEN NUR FÜR DEN EIGENEN GEBRAUCH BENUTZT WERDEN. DAS COPYRIGHT LIEGT BEIM JEWEILIGEN AUTOR.

Weitere Files findest du auf www.semestra.ch/files DIE FILES DÜRFEN NUR FÜR DEN EIGENEN GEBRAUCH BENUTZT WERDEN. DAS COPYRIGHT LIEGT BEIM JEWEILIGEN AUTOR. Physiklabor 4 Michel Kaltenrieder 10. Februar

Weitere Files findest du auf www.semestra.ch/files DIE FILES DÜRFEN NUR FÜR DEN EIGENEN GEBRAUCH BENUTZT WERDEN. DAS COPYRIGHT LIEGT BEIM JEWEILIGEN AUTOR. Physiklabor 4 Michel Kaltenrieder 10. Februar

Bank für Schallversuche Best.- Nr. 2004611. Für Versuche zum Schall, Wellenausbreitung, Wellenlänge, Schallgeschwindigkeit.

Bank für Schallversuche Best.- Nr. 2004611 Für Versuche zum Schall, Wellenausbreitung, Wellenlänge, Schallgeschwindigkeit. Dieses Gerät besteht aus 1 Lautsprecher (Ø 50 mm, Leistung 2 W, Impedanz 8 Ω)

Bank für Schallversuche Best.- Nr. 2004611 Für Versuche zum Schall, Wellenausbreitung, Wellenlänge, Schallgeschwindigkeit. Dieses Gerät besteht aus 1 Lautsprecher (Ø 50 mm, Leistung 2 W, Impedanz 8 Ω)

3 Akustik. 3.1 Schallwellen (Versuch 23) 12 3 AKUSTIK. Physikalische Grundlagen

12 3 AKUSTIK 3 Akustik 3.1 Schallwellen (Versuch 23) (Fassung 11/2011) Physikalische Grundlagen Fortschreitende (laufende) Wellen Eine in einem elastischen Medium hervorgerufene Deformation breitet sich

12 3 AKUSTIK 3 Akustik 3.1 Schallwellen (Versuch 23) (Fassung 11/2011) Physikalische Grundlagen Fortschreitende (laufende) Wellen Eine in einem elastischen Medium hervorgerufene Deformation breitet sich

Prüfung von GFK Windkraft Rotorblättern mittels 500kHz Phased-Array Technologie

DACH-Jahrestagung 2015 Mi.3.B.3 Prüfung von GFK Windkraft Rotorblättern mittels 500kHz Phased-Array Technologie Tobias BRUCH 1, York OBERDÖRFER 1 1 GE Sensing & Inspection Technologies GmbH, Hürth Tobias.Bruch@ge.com

DACH-Jahrestagung 2015 Mi.3.B.3 Prüfung von GFK Windkraft Rotorblättern mittels 500kHz Phased-Array Technologie Tobias BRUCH 1, York OBERDÖRFER 1 1 GE Sensing & Inspection Technologies GmbH, Hürth Tobias.Bruch@ge.com

Akustischer Dopplereffekt

Akustischer Dopplereffekt Eine Projektarbeit im Rahmen der Einführung in die Computerorientierte Physik Karl-Franzens-Universität Graz Akustischer Dopplereffekt p.1/25 Zielsetzung experimentelle Verifizierung

Akustischer Dopplereffekt Eine Projektarbeit im Rahmen der Einführung in die Computerorientierte Physik Karl-Franzens-Universität Graz Akustischer Dopplereffekt p.1/25 Zielsetzung experimentelle Verifizierung

PS II - Verständnistest

Grundlagen der Elektrotechnik PS II - Verständnistest 01.03.2011 Name, Vorname Matr. Nr. Aufgabe 1 2 3 4 5 6 7 Punkte 4 2 2 5 3 4 4 erreicht Aufgabe 8 9 10 11 Summe Punkte 3 3 3 2 35 erreicht Hinweise:

Grundlagen der Elektrotechnik PS II - Verständnistest 01.03.2011 Name, Vorname Matr. Nr. Aufgabe 1 2 3 4 5 6 7 Punkte 4 2 2 5 3 4 4 erreicht Aufgabe 8 9 10 11 Summe Punkte 3 3 3 2 35 erreicht Hinweise:

Walzenvermessung mit PARALIGN. Anwendungsbeispiel Zeitungsdruckmaschine

Walzenvermessung mit PARALIGN Die Vermessung von Walzen gilt als ganz besondere Kunst. Traditionell kommen z.b. das Stichmaß oder Umschlingungsmessungen zum Einsatz. Mit dem Stichmaß wird die Distanz zwischen

Walzenvermessung mit PARALIGN Die Vermessung von Walzen gilt als ganz besondere Kunst. Traditionell kommen z.b. das Stichmaß oder Umschlingungsmessungen zum Einsatz. Mit dem Stichmaß wird die Distanz zwischen

Laseroptische 3D-Vermessung von Ultraschall-Feldern

DACH-Jahrestagung 2008 in St.Gallen - Mo.2.A.4 Laseroptische 3D-Vermessung von Ultraschall-Feldern Reinhard BEHRENDT, Thomas MECHNIG, Polytec, Waldbronn Kurzfassung. Neue scannende 3D-Laser-Doppler-Vibrometer

DACH-Jahrestagung 2008 in St.Gallen - Mo.2.A.4 Laseroptische 3D-Vermessung von Ultraschall-Feldern Reinhard BEHRENDT, Thomas MECHNIG, Polytec, Waldbronn Kurzfassung. Neue scannende 3D-Laser-Doppler-Vibrometer

GIUM ein unkonventionelles Verfahren der Mikrostrukturabbildung mit Ultraschallanregung und laservibrometrischer Abtastung

Seminar des Fachausschusses Ultraschallprüfung Vortrag 9 GIUM ein unkonventionelles Verfahren der Mikrostrukturabbildung mit Ultraschallanregung und laservibrometrischer Abtastung Bernd KÖHLER *, Martin

Seminar des Fachausschusses Ultraschallprüfung Vortrag 9 GIUM ein unkonventionelles Verfahren der Mikrostrukturabbildung mit Ultraschallanregung und laservibrometrischer Abtastung Bernd KÖHLER *, Martin

Bewährte Qualität und höhere Sicherheit mit dem neuen PC-Kaufmann 2012

Bewährte Qualität und höhere Sicherheit mit dem neuen PC-Kaufmann 2012 Die Produkte von Sage werden stets mit dem Anspruch, ein hohes Maß an Sicherheit für eine sichere und reibungslose Handhabung Ihrer

Bewährte Qualität und höhere Sicherheit mit dem neuen PC-Kaufmann 2012 Die Produkte von Sage werden stets mit dem Anspruch, ein hohes Maß an Sicherheit für eine sichere und reibungslose Handhabung Ihrer

Anleitung zur Erstellung einer Concept-Map

Anleitung zur Erstellung einer Concept-Map Was ist eigentlich eine Concept-Map? Eine Concept-Map (ein Begriffs-Netz) ist ein anschauliches Bild, in dem einzelne Begriffe (Concepts) miteinander verbunden

Anleitung zur Erstellung einer Concept-Map Was ist eigentlich eine Concept-Map? Eine Concept-Map (ein Begriffs-Netz) ist ein anschauliches Bild, in dem einzelne Begriffe (Concepts) miteinander verbunden

Oberstufe (11, 12, 13)

Department Mathematik Tag der Mathematik 1. Oktober 009 Oberstufe (11, 1, 1) Aufgabe 1 (8+7 Punkte). (a) Die dänische Flagge besteht aus einem weißen Kreuz auf rotem Untergrund, vgl. die (nicht maßstabsgerechte)

Department Mathematik Tag der Mathematik 1. Oktober 009 Oberstufe (11, 1, 1) Aufgabe 1 (8+7 Punkte). (a) Die dänische Flagge besteht aus einem weißen Kreuz auf rotem Untergrund, vgl. die (nicht maßstabsgerechte)

A2.3 Lineare Gleichungssysteme

A2.3 Lineare Gleichungssysteme Schnittpunkte von Graphen Bereits weiter oben wurden die Schnittpunkte von Funktionsgraphen mit den Koordinatenachsen besprochen. Wenn sich zwei Geraden schneiden, dann müssen

A2.3 Lineare Gleichungssysteme Schnittpunkte von Graphen Bereits weiter oben wurden die Schnittpunkte von Funktionsgraphen mit den Koordinatenachsen besprochen. Wenn sich zwei Geraden schneiden, dann müssen

Arbeitsweisen der Physik

Übersicht Karteikarten Klasse 7 - Arbeitsweisen - Beobachten - Beschreiben - Beschreiben von Gegenständen, Erscheinungen und Prozessen - Beschreiben des Aufbaus und Erklären der Wirkungsweise eines technischen

Übersicht Karteikarten Klasse 7 - Arbeitsweisen - Beobachten - Beschreiben - Beschreiben von Gegenständen, Erscheinungen und Prozessen - Beschreiben des Aufbaus und Erklären der Wirkungsweise eines technischen

Einsatz von Modellierung und Simulation bei der Planung, Analyse und Interpretation von Ultraschallprüfungen

Fachtagung Bauwerksdiagnose 2016 Vortrag 14 Einsatz von Modellierung und Simulation bei der Planung, Analyse und Interpretation von Ultraschallprüfungen Daniel ALGERNON 1, Christian U. GROßE 2 1 SVTI Schweizerischer

Fachtagung Bauwerksdiagnose 2016 Vortrag 14 Einsatz von Modellierung und Simulation bei der Planung, Analyse und Interpretation von Ultraschallprüfungen Daniel ALGERNON 1, Christian U. GROßE 2 1 SVTI Schweizerischer

Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW

Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW Ergebnisse der Vergleichsarbeiten (VERA), Klasse 3, für das Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 2007 21. August 2007 Am 8. und 10. Mai 2007 wurden in

Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW Ergebnisse der Vergleichsarbeiten (VERA), Klasse 3, für das Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 2007 21. August 2007 Am 8. und 10. Mai 2007 wurden in

Neue Geräteentwicklungen zur ET-Ausbildung

DGZfP-Jahrestagung 2011 - Poster 35 Neue Geräteentwicklungen zur ET-Ausbildung Gerhard MOOK, Jouri SIMONIN Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Institut für Werkstoff- und Fügetechnik, PF 4120, 39016

DGZfP-Jahrestagung 2011 - Poster 35 Neue Geräteentwicklungen zur ET-Ausbildung Gerhard MOOK, Jouri SIMONIN Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Institut für Werkstoff- und Fügetechnik, PF 4120, 39016

Erweiterung der Numerikmodelle für Schichtladespeicher

Erweiterung der Numerikmodelle für Schichtladespeicher in Polysun Modellkalibrierung mit Ratiotherm Schichtspeichern Simon Geisshüsler 1 (simon.geisshuesler@velasolaris.com) Andreas Witzig 1 (andreas.witzig@velasolaris.com)

Erweiterung der Numerikmodelle für Schichtladespeicher in Polysun Modellkalibrierung mit Ratiotherm Schichtspeichern Simon Geisshüsler 1 (simon.geisshuesler@velasolaris.com) Andreas Witzig 1 (andreas.witzig@velasolaris.com)

DIN Deutsches Institut für Normung e. V. Workshop Normung und Standardisierung von thermisch modifiziertem Holz (TMT) Dresden, 30.

Workshop Normung und Standardisierung von thermisch modifiziertem Holz (TMT) Dresden, 30. November 2006 1 2 DIN Deutsches Institut für Normung e. V. Innovation und Normung Hightech-Strategie für Deutschland

Workshop Normung und Standardisierung von thermisch modifiziertem Holz (TMT) Dresden, 30. November 2006 1 2 DIN Deutsches Institut für Normung e. V. Innovation und Normung Hightech-Strategie für Deutschland

Institut für Schallforschung

Österreichische Akademie der Wissenschaften Institut für Schallforschung Das Projekt RELSKG - Entwicklung eines vereinfachten Rechenverfahrens für Lärmschutzwände mit komplexer Geometrie Holger Waubke,

Österreichische Akademie der Wissenschaften Institut für Schallforschung Das Projekt RELSKG - Entwicklung eines vereinfachten Rechenverfahrens für Lärmschutzwände mit komplexer Geometrie Holger Waubke,

Versuchsauswertung: P1-26,28: Aeromechanik

Praktikum Klassische Physik I Versuchsauswertung: P1-26,28: Aeromechanik Christian Buntin Jingfan Ye Gruppe Mo-11 Karlsruhe, 18. Januar 21 christian.buntin@student.kit.edu JingfanYe@web.de Inhaltsverzeichnis

Praktikum Klassische Physik I Versuchsauswertung: P1-26,28: Aeromechanik Christian Buntin Jingfan Ye Gruppe Mo-11 Karlsruhe, 18. Januar 21 christian.buntin@student.kit.edu JingfanYe@web.de Inhaltsverzeichnis

Protokoll zum Versuch: Atwood'sche Fallmaschine

Protokoll zum Versuch: Atwood'sche Fallmaschine Fabian Schmid-Michels Nils Brüdigam Universität Bielefeld Wintersemester 2006/2007 Grundpraktikum I 11.01.2007 Inhaltsverzeichnis 1 Ziel 2 2 Theorie 2 3

Protokoll zum Versuch: Atwood'sche Fallmaschine Fabian Schmid-Michels Nils Brüdigam Universität Bielefeld Wintersemester 2006/2007 Grundpraktikum I 11.01.2007 Inhaltsverzeichnis 1 Ziel 2 2 Theorie 2 3

Zerstörungsfreies Messen und Prüfen im Inneren von Werkstoffen mittels bildgebender Verfahren

Zerstörungsfreies Messen und Prüfen im Inneren von Werkstoffen mittels bildgebender Verfahren Volker Uhl, Ricardo Vizcaya Mai 2014 Wer wir sind OFI Fortschritt in guten Händen Wir sind die Experten für

Zerstörungsfreies Messen und Prüfen im Inneren von Werkstoffen mittels bildgebender Verfahren Volker Uhl, Ricardo Vizcaya Mai 2014 Wer wir sind OFI Fortschritt in guten Händen Wir sind die Experten für

Zerstörungsfreie Untersuchungen mittels Impact Echo und Georadar am Turmhelm der Marienkirche in Reutlingen

DACH-Jahrestagung 8 in St.Gallen - Mi.4.A. Zerstörungsfreie Untersuchungen mittels Impact Echo und Georadar am Turmhelm der Marienkirche in Reutlingen Jürgen FRICK, Frank LEHMANN, Friedrich GRÜNER Materialprüfungsanstalt

DACH-Jahrestagung 8 in St.Gallen - Mi.4.A. Zerstörungsfreie Untersuchungen mittels Impact Echo und Georadar am Turmhelm der Marienkirche in Reutlingen Jürgen FRICK, Frank LEHMANN, Friedrich GRÜNER Materialprüfungsanstalt

IU3. Modul Universalkonstanten. Lichtgeschwindigkeit

IU3 Modul Universalkonstanten Lichtgeschwindigkeit Die Vakuumlichtgeschwindigkeit beträgt etwa c 3.0 10 8 m/s. Sie ist eine Naturkonstante und soll in diesem Versuch bestimmt werden. Weiterhin wollen wir

IU3 Modul Universalkonstanten Lichtgeschwindigkeit Die Vakuumlichtgeschwindigkeit beträgt etwa c 3.0 10 8 m/s. Sie ist eine Naturkonstante und soll in diesem Versuch bestimmt werden. Weiterhin wollen wir

3D-Drucker und Ressourceneffizienz

3D-Drucker und Ressourceneffizienz EffNet - 16. Treffen der Netzwerkpartner Koblenz, 22. Mai 2014 Dr. Hartmut Stahl 3D Printing Defined by ASTM International (ASTM 2792-12): Additive Manufacturing (AM)

3D-Drucker und Ressourceneffizienz EffNet - 16. Treffen der Netzwerkpartner Koblenz, 22. Mai 2014 Dr. Hartmut Stahl 3D Printing Defined by ASTM International (ASTM 2792-12): Additive Manufacturing (AM)

Standardisierte Vorgehensweisen und Regeln zur Gewährleistung von: Eindeutigkeit Schlussfolgerungen aus empirischen Befunden sind nur dann zwingend

Standardisierte Vorgehensweisen und Regeln zur Gewährleistung von: Eindeutigkeit Schlussfolgerungen aus empirischen Befunden sind nur dann zwingend oder eindeutig, wenn keine alternativen Interpretationsmöglichkeiten

Standardisierte Vorgehensweisen und Regeln zur Gewährleistung von: Eindeutigkeit Schlussfolgerungen aus empirischen Befunden sind nur dann zwingend oder eindeutig, wenn keine alternativen Interpretationsmöglichkeiten

Digitale Datenauswertung

Fall-Studie: Magnetik und elektromagnetische Messungen auf einer basaltisch geprägten Verdachtsfläche in Hessen Basalt und Eisenkonkretionen sog. Brauneisensteine (Verwitterungsanreicherung) Inhalt: Überblick

Fall-Studie: Magnetik und elektromagnetische Messungen auf einer basaltisch geprägten Verdachtsfläche in Hessen Basalt und Eisenkonkretionen sog. Brauneisensteine (Verwitterungsanreicherung) Inhalt: Überblick

Neue STEP Prozessoren verstärken die Interoperabilität. STEP Implementierer steigen in neue Funktionalitäten ein

1 Neue STEP Prozessoren verstärken die Interoperabilität Der 8. Benchmark gibt wiederum einen lückenlosen Überblick über die Entwicklung und den Fortschritt der STEP Prozessoren. Gegenüber dem 7. Benchmark

1 Neue STEP Prozessoren verstärken die Interoperabilität Der 8. Benchmark gibt wiederum einen lückenlosen Überblick über die Entwicklung und den Fortschritt der STEP Prozessoren. Gegenüber dem 7. Benchmark

BASt-Kolloquium Luftreinhaltung durch Photokatalyse am in Bergisch Gladbach

BASt-Kolloquium Luftreinhaltung durch Photokatalyse am 23.09.2015 in Bergisch Gladbach -1- Modellrechnungen zur Abschätzung der maximalen Wirkung einer LSW mit photokatalytischer Oberfläche - Vergleich

BASt-Kolloquium Luftreinhaltung durch Photokatalyse am 23.09.2015 in Bergisch Gladbach -1- Modellrechnungen zur Abschätzung der maximalen Wirkung einer LSW mit photokatalytischer Oberfläche - Vergleich

ÜBER DIE TYPISCHE MINDESTSPANNUNG AN MONOCHROMATISCHEN LEUCHTDIODEN

ÜBER DIE TYPISCHE MINDESTSPANNUNG AN MONOCHROMATISCHEN LEUCHTDIODEN Eugen Grycko, Werner Kirsch, Tobias Mühlenbruch Fakultät für Mathematik und Informatik FernUniversität Universitätsstrasse 1 D-58084

ÜBER DIE TYPISCHE MINDESTSPANNUNG AN MONOCHROMATISCHEN LEUCHTDIODEN Eugen Grycko, Werner Kirsch, Tobias Mühlenbruch Fakultät für Mathematik und Informatik FernUniversität Universitätsstrasse 1 D-58084

Physikalisches Praktikum

Physikalisches Praktikum Viskosität von Flüssigkeiten Laborbericht Korrigierte Version 9.Juni 2002 Andreas Hettler Inhalt Kapitel I Begriffserklärungen 5 Viskosität 5 Stokes sches

Physikalisches Praktikum Viskosität von Flüssigkeiten Laborbericht Korrigierte Version 9.Juni 2002 Andreas Hettler Inhalt Kapitel I Begriffserklärungen 5 Viskosität 5 Stokes sches

1 Einleitung. 1.1 Was ist Ökonometrie und warum sollte man etwas darüber lernen?

1 Einleitung 1.1 Was ist Ökonometrie und warum sollte man etwas darüber lernen? Idee der Ökonometrie: Mithilfe von Daten und statistischen Methoden Zusammenhänge zwischen verschiedenen Größen messen. Lehrstuhl

1 Einleitung 1.1 Was ist Ökonometrie und warum sollte man etwas darüber lernen? Idee der Ökonometrie: Mithilfe von Daten und statistischen Methoden Zusammenhänge zwischen verschiedenen Größen messen. Lehrstuhl

Vergleich Auslaufbecher und Rotationsviskosimeter

Vergleich Auslaufbecher und Rotationsviskosimeter Die Viskositätsmessung mit dem Auslaufbecher ist, man sollte es kaum glauben, auch in unserer Zeit der allgemeinen Automatisierung und ISO 9 Zertifizierungen

Vergleich Auslaufbecher und Rotationsviskosimeter Die Viskositätsmessung mit dem Auslaufbecher ist, man sollte es kaum glauben, auch in unserer Zeit der allgemeinen Automatisierung und ISO 9 Zertifizierungen

Singularitäten in der FEM und deren Bewertung

Singularitäten in der FEM und deren Bewertung Jeder FEM-Anwender wird früher oder später mit Spannungssingularitäten konfrontiert werden, sich dessen aber nicht unbedingt im Klaren sein. Dafür gibt es

Singularitäten in der FEM und deren Bewertung Jeder FEM-Anwender wird früher oder später mit Spannungssingularitäten konfrontiert werden, sich dessen aber nicht unbedingt im Klaren sein. Dafür gibt es

Bestimmung der feuchte- und temperaturabhängigen Wärmeleitfähigkeit von Dämmstoffen

Bestimmung der feuchte- und temperaturabhängigen Wärmeleitfähigkeit von Dämmstoffen F. Ochs 1), H. Stumpp 1), D. Mangold 2), W. Heidemann 1) 1) 2) 3), H. Müller-Steinhagen 1) Universität Stuttgart, Institut

Bestimmung der feuchte- und temperaturabhängigen Wärmeleitfähigkeit von Dämmstoffen F. Ochs 1), H. Stumpp 1), D. Mangold 2), W. Heidemann 1) 1) 2) 3), H. Müller-Steinhagen 1) Universität Stuttgart, Institut

SCAN&GO DIE NEUE VERMESSUNGSTECHNOLOGIE. www.scan-go.eu www.shop.laserscanning-europe.com V.02.2014

SCAN&GO DIE NEUE VERMESSUNGSTECHNOLOGIE V.02.2014 www.scan-go.eu www.shop.laserscanning-europe.com SCAN&GO SYSTEM (PATENTRECHTLICH GESCHÜTZT) DIE NEUE VERMESSUNGSTECHNOLOGIE Scan&Go ist eine neue Methode

SCAN&GO DIE NEUE VERMESSUNGSTECHNOLOGIE V.02.2014 www.scan-go.eu www.shop.laserscanning-europe.com SCAN&GO SYSTEM (PATENTRECHTLICH GESCHÜTZT) DIE NEUE VERMESSUNGSTECHNOLOGIE Scan&Go ist eine neue Methode

Nichtrealistische Darstellung von Gebirgen mit OpenGL

Nichtrealistische Darstellung von Gebirgen mit OpenGL Großer Beleg Torsten Keil Betreuer: Prof. Deussen Zielstellung Entwicklung eines Algorithmus, der die 3D- Daten einer Geometrie in eine nichtrealistische

Nichtrealistische Darstellung von Gebirgen mit OpenGL Großer Beleg Torsten Keil Betreuer: Prof. Deussen Zielstellung Entwicklung eines Algorithmus, der die 3D- Daten einer Geometrie in eine nichtrealistische

Rotation. Versuch: Inhaltsverzeichnis. Fachrichtung Physik. Erstellt: U. Escher A. Schwab Aktualisiert: am 29. 03. 2010. Physikalisches Grundpraktikum