Grünland / Pflanzenbau

|

|

|

- Hansl Thomas

- vor 6 Jahren

- Abrufe

Transkript

1 V E R S U C H S F E L D - F Ü H R E R 2008/2009 Stand: Oberer Lindenhof Unterer Lindenhof Versuchsstation für Gartenbau Kleinhohenheim Hohenheim (Goldener Acker) Hohenheim (Lehrgarten) Grünland / Pflanzenbau

2 Inhaltsverzeichnis Versuchsanlagen 2008/2009 Versuchsstation O B E R E R L I N D E N H O F...1 Standortbeschreibung...2 Übersichtsplan...3 Versuch 309 Versuch 350 Versuch 401 Versuch 403 (N-Wirkung)...4 (Schnitt-/Weideversuch)...6 (Standortangepasste Fruchtfolgen zur Biogasproduktion)...8 (Modellierung von Anreicherung und Verlagerung unstrukturierter Kohlenhydrate in Weizen (Triticum aestivum L.) bei unterschiedlichen Stickstoffund Wassergaben)...11 Versuch 404 (Linienförmige Strukturelemente (Gehölze) in einer Weidelandschaft)...14 Versuch 407 (Saatzeit Linsen)...16 Versuchsstation U N T E R E R L I N D E N H O F...20 Standortbeschreibung...21 Übersichtsplan...22 Versuch 402 (Fruchtarten zur Biogasproduktion)...23 Versuch 405a (Erntezeitpunkt für Sudangras)...26 Versuch 405b (Erntezeitpunkt für Topinambur)...29 Versuch 406 (Rodung von Topinambur)...32 Versuchsstation für G A R T E N B A U...34 Standortbeschreibung...35 Übersichtsplan...36 Versuch 153 (Demo-Anlage)...37 Versuch 154 (Tiefschnittversuche Golfgreen)...39 Versuch 155 (Sortenversuch Sportrasen)...41 Versuch 157 (Trockentoleranz-Prüfung)...43 Versuch 158 (Sortenneuheiten-Prüfung)...45 Versuch 161 (Gebrauchsrasenprüfung BSA )...47 Versuchsstation K L E I N H O H E N H E I M...49 Standortbeschreibung...50 Übersichtsplan...52 Versuch 710 (Gehölzhäcksel)...53 Versuch 722 (Versuch zur Stoppelbearbeitung)...55 Versuch 726 (Versuch zur Bodenbearbeitung)...58 Versuch 730 (Gehölzhäcksel zur Unkrautkontrolle bei Linsen))...62 Versuch 731 (Stützfrüchte im Linsenanbau)...65 Versuch 732 (Saatzeit Linsen)...69 Versuchsfeld H O H E N H E I M (Goldener Acker)...72 Standortbeschreibung...73 Übersichtsplan...74 Versuch AB 2007 (Großpraktikum AB)...75 Versuch 120 (Schnitthäufigkeitsversuch)...78 Versuch 700 (Reduzierte Bodenbearbeitung)...81 Übersichtsplan Hohenheim Lehrgarten...83 Versuch 162 (Lysimeteranlage)...84 Versuch 164 (Microclover)...87 Versuch 165 (Steinbach)...89

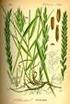

3 Inhaltsverzeichnis B O N I T U R S K A L E N...91 Septoria / Mehltau an Weizen...92 Zwerg-/Gelb-/Braunrost an Gerste, Weizen und Roggen...93 Netz-/Blattfleckenkrankheit und Mehltau an Gerste...94 Unterteilung des pflanzlichen Entwicklungszyklus...95 Entwicklungsstadien des Getreides Erweiterte BBCH-Skala...96 Entwicklungsstadien des Getreides Grafische Darstellung Entwicklungsstadien des Mais Erweiterte BBCH-Skala Entwicklungsstadien des Mais Grafische Darstellung Entwicklungsstadien des Raps Erweiterte BBCH-Skala Entwicklungsstadien des Raps Grafische Darstellung Entwicklungsstadien der Fababohne Erweiterte BBCH-Skala Entwicklungsstadien der Fababohne Grafische Darstellung Entwicklungsstadien der Sojabohne Erweiterte BBCH-Skala Entwicklungsstadien der Sojabohne Grafische Darstellung Entwicklungsstadien der Unkräuter Erweiterte BBCH-Skala Entwicklungsstadien der Unkräuter Grafische Darstellung Gemeine Quecke Entwicklungsstadien der Unkräuter Grafische Darstellung Hundszahngras Entwicklungsstadien der Unkräuter Grafische Darstellung Knolliges Cypergras Entwicklungsstadien der Unkräuter Grafische Darstellung Kletten-Labkraut Entwicklungsstadien der Unkräuter Grafische Darstellung Winden-Knöterich Entwicklungsstadien der Unkräuter Grafische Darstellung Kriechender Hahnenfuß Entwicklungsstadien der Unkräuter Grafische Darstellung Vogelmiere Entwicklungsstadien der Unkräuter Grafische Darstellung Schwarzer Nachtschatten Entwicklungsstadien der Unkräuter Grafische Darstellung Löwenzahn Entwicklungsstadien der Unkräuter Grafische Darstellung Ehrenpreis...145

4 -1- Versuchsstation O B E R E R L I N D E N H O F

5 Standortbeschreibung Oberer Lindenhof -2- Standortbeschreibung Einführung: Das Versuchsgut Oberer Lindenhof liegt auf der mittleren Schwäbischen Alb (Reutlinger Alb) im Kreis Reutlingen, Gemarkung Eningen. Höhenlage: m über NN, Wirtschaftsgebäude 700 m ü. NN Klima: Das Klima ist gekennzeichnet durch folgende langjährige ( )* Mittelwerte: Temperatur: Mittlere Jahrestemperatur Mittlere Januartemperatur Mittlere Julitemperatur Mittlere Temperatur April September Mittlere Temperatur Mai September Frosttage ( ) Eistage ( ) 6,9 C -1,7 C 15,6 C 12,2 C 13,4 C Niederschläge: Jahressumme Trockenster Monat (Januar) Niederschlagreichster Monat (Juni) Mittlere Niederschlagsmenge April September Mittlere Niederschlagsmenge Mai - September 931,1 mm 50,2 mm 115,3 mm 577,5 mm 500,9 Boden: Geologischer Formation ist der Weiße Jura. Der Boden ist ein humoser, toniger Schluff, mit ansteigendem Hang bald flachgründig und steinig. * wenn nichts Anderes angegeben Bewertung Boden: Block I IV (Pflanzenbau) L 3V 71/55 Braunerde gehäuft, aus Decklehm

6 3 Übersichtsplan Oberer Lindenhof Übersichtsplan N Unterer Lindenhof V 404 Gehölze Kompost V 309 Block IV V 401 Biogas V 401 Biogas V 401 Biogas Block III V 350 Block II V 403 Wi.-Weizen Block I Block V V 407 Linsen Kastenvers. Wetterstation Hof Würtingen Würtingen Landesstraße 380 Eningen

7 4 Versuch-Nr.: 309 Ort: Oberer Lindenhof, Bienenkoppel Kurzbezeichnung: N-Wirkung Versuch 309 (N-Wirkung) 1 Versuchsfrage Problemstellung 1.1 Thema Stickstoffwirkung in klee- und grasdominierten Beständen 1.2 Hypothesen Wirkung der N-Düngung auf TM-Ertrag, Inhaltsstoffgehalte und Pflanzenbestandszusammensetzung in einem intensiv genutzten Grünlandbestand mit bzw. ohne Weißklee ist abhängig von der Verteilung der Düngergaben 2 Ansatzpunkte Optimierung des N-Einsatz für eine maximale Nettoenergieleistung 3 Versuchsanlage 3.1 Anlage Feldversuch, Blockanlage 3.2 Versuchsfaktoren I N-Menge und Verteilung (kg ha-1) Variante 1. Gabe Veg.-Beginn 2. Gabe nach 1. Nutzung 3. Gabe nach 2. Nutzung 4. Gabe nach 3. Nutzung Jahressumme II Saatmischung Art Sorte Variante I (mit Klee) II (ohne Klee) Lolium perenne Lipresso 6 6,5 Lolium perenne Respect 6 6,5 Lolium perenne Elgon (t) 7 7,4 Phleum pratense Lirocco 6 7,1 Poa pratensis Lato 4 4,5 Trifolium repens Milkanova 3 - III Wiederholungen: W1-W4 3.3 Sonstige Versuchsbehandlung Nutzung: 4 Schnitte/Jahr Grunddüngung: Grunddüngung: K 2 O 240 kg ha -1 Jahr -1, P 2 O 5 80 kg/ha -1 Jahr -1 4 Versuchsdurchführung Ort: Oberer Lindenhof, Bienenkoppel Beginn: Herbst 2003 Dauer: ca. bis 2009

8 5 Versuch-Nr.: 309 Ort: Oberer Lindenhof, Bienenkoppel Kurzbezeichnung: N-Wirkung 5 Beteiligte Wissenschaftler Thumm, Elsässer (LVVG Aulendorf) 6 Untersuchungen TM-Ertrag, Futterqualität, Pflanzenbestandszusammensetzung 7 Zusammenfassung Parzellenzahl: 72 Parzellengröße: (1,35 m x 5 m) 6,75 m 2 Parzellenfläche: 486 m 2 Gesamtversuchsfläche: m 2 8 Lageplan m 27 3 I 1 II 7 II 6 I 5 I 7 II 8 II 9 II 3 II 4 II 6 I 3 II 1 II 6 II 1 II 5 II 7 II 2 II 6 II 6 II 1 I 9 I 8 I 1 I 4 I 1 I 9 II 2 I 9 II Weg 6 I Weg 2 II Weg 5 I 5 II 8 I 2 I 7 II 8 I 2 I 4 I 4 II 6 II 5 II 5 I 8 I 6 I 7 I 7 I 8 II 4 II 8 II 4 II 1 II 2 II 3 II 1 I 4 I 2 I 3 I 9 I 3 I 7 I 9 II 5 II 9 I 9 I 5 I 3 II 2 II 1,35 m 8 II 4 m 4 I 3 I 7 I Wdh.1 Wdh.2 Wdh.3 Wdh.4 N 5 m 32 m

9 6 Versuch-Nr.: 350 Ort: Oberer Lindenhof, Bienenkoppel Kurzbezeichnung: Schnitt-/Weideversuch Versuch 350 (Schnitt-/Weideversuch) 1 Versuchsfrage Problemstellung 1.1 Thema Langfristiger Einfluss unterschiedlicher Nutzung und Düngung 1.2 Hypothesen Die Nutzungsart und Nährstoffzufuhr über Düngung verändern die Pflanzenbestandszusammensetzung und Ertragsbildung von Grünlandbeständen Die Auswirkungen von Mahd und Weide werden auf einer alten Dauergrünlandfläche langfristig untersucht 2 Ansatzpunkte Die Versuchsanlage ist für diesen Fragenkomplex inzwischen eine der ältesten in Deutschland. Ökologische Folgewirkungen menschlicher Eingriffe in den Naturhaushalt werden oft erst nach Jahrzehnten erkennbar. 3 Versuchsanlage 3.1 Anlage Feldversuch, Spaltanlage 3.2 Versuchsfaktoren I Nutzungsvarianten 1 Weide 2 Weide mit Mistdüngung 3 Mähweide 4 Mähweide mit Mistdüngung 5 Schnittnutzung 6 Schnittnutzung mit Mistdüngung 7 Schnittnutzung mit Zusatzmineraldüngung (als Exkrementersatz) 8 Schnittnutzung mit Mist- und Zusatzmineraldüngung (als Exkrementersatz) II Stickstoffdüngung N1 20 kg ha -1 N pro Aufwuchs N2 40 kg ha -1 N pro Aufwuchs N3 60 kg ha -1 N pro Aufwuchs III Wiederholungen W1-W8 3.3 Sonstige Versuchsbehandlung Nutzungen: 4 pro Jahr Schafbeweidung (Umtriebsweide) ohne Weidepflege 4 Versuchsdurchführung Ort: Oberer Lindenhof, Bienenkoppel Beginn: 1963 Dauer: Langzeitversuch 5 Beteiligte Wissenschaftler Schulz, Jacob, Thumm 6 Untersuchungen Pflanzenbestandszusammensetzung, TM-Ertrag, Futterqualität, Bodenwerte (in mehrjährigem Abstand)

10 7 Versuch-Nr.: 350 Ort: Oberer Lindenhof, Bienenkoppel Kurzbezeichnung: Schnitt-/Weideversuch 7 Zusammenfassung Parzellenzahl: 128 Parzellengröße: (4 m x 5 m) 20 m ² Parzellenfläche: m 2 Gesamtversuchsfläche: ca m 2 8 Lageplan N Wdh N 1 N 2 Var N 3 m N 0 40 Wdh N 0 N 3 Var N 1 5 m 4 m N 2 64 m

11 8 Versuch-Nr.: 401 Ort: Oberer Lindenhof, Block IV Kurzbezeichnung: Fruchtfolgen zur Biogasproduktion Versuch 401 (Standortangepasste Fruchtfolgen zur Biogasproduktion) 1 Versuchsfrage Problemstellung 1.1 Thema Versuch im Rahmen der Bioenergieforschungsplattform Baden-Württemberg 1.2 Hypothesen Welche Arten und Fruchtfolgen lassen sich auf der Schwäbischen Alb (hier am Beispiel des Oberen Lindenhofs) zur Bioenergiebereitstellung über eine Biogasanlage nachhaltig und mit möglichst geringem Aufwand/Input anbauen? 2 Ansatzpunkte Ergebnisse der Feldversuche zu Energiemaisfruchtfolgen (V2 und V601) 3 Versuchsanlage 3.1 Anlage Feldversuch zweifaktorielle Spaltanlage mit 4 Wiederholungen 3.2 Versuchsfaktoren I Fruchtfolgen (F1-F9): F1 Mais Mais Mais F2 Gras (Lolium perenne) Gras (Lolium perenne) Gras (Lolium perenne) F3 Topinambur Topinambur Topinambur F4 Sorghum bicolor W-Triticale Kleegras F5 Kleegras Sorghum bicolor W-Triticale F6 W-Triticale Kleegras Sorghum bicolor F7 Landsb. Gem. / Mais W-Weizen W-Triticale F8 W-Triticale Landsb. Gem. / Mais W-Weizen F9 W-Weizen W-Triticale Landsb. Gem. / Mais II N-Düngungsstufen (N1-N3): N1: keine N-Düngung N2: 50% der vollen N-Düngung N3: 100% des zu erwartenden Entzugs = Düngungshöhe Düngungsmenge N1 N2 N3 Art kg N ha -1 Mais Gras Topinambur Sorghum bicolour Wintertriticale Kleegras Winterweizen Wintertriticale Landsberger Gemenge (ZF) III Wiederholungen (W1 W4)

12 9 Versuch-Nr.: 401 Ort: Oberer Lindenhof, Block IV Kurzbezeichnung: Fruchtfolgen zur Biogasproduktion 3.3 Sonstige Versuchsbehandlung Sorte, Saatstärke und Reihenabstand, Zeitpunkt der Saat: Mais (Aventura S240) 10 Körner m -2, 75 cm Reihenabstand, Anfang Mai Lolium perenne (Missouri) 40 kg ha -1, August Topinambur (Lola) 5 Knollen m -2, 66,6 cm Reihenabstand, Anfang April Sorghum bicolor (Rona 1) 9 kg ha -1, 37,5 cm Reihenabstand, Mitte Mai Kleegras (AF 4, Schöll, Lolium multiflorum (Zarrastro) + Trifolium pratense (Temara) 5:1) 30 kg ha -1, August Wintertriticale (Vitalis) 330 Körner m -2 Mais (Aventura S240) 10 Körner m -2, 75 cm Reihenabstand, Anfang Mai Winterweizen (Winnetou) 380 Körner m -2 Wintertriticale (Vitalis) 330 Körner m -2 Landsberger Gemenge (DSV) 50 kg ha -1, August Pflanzenschutz: so gering wie möglich, so viel wie nötig, Herbizide oder Fungizide Düngung: keine weitere P- und K-Düngung N-Düngung als Biogasgülle, zu Anfang eventuell noch normale Gülle bei N2 eine Überfahrt, bei N3 zwei Überfahrten Bodenbearbeitung: möglichst pfluglos, Mulchsaat oder Direktsaat, je nach Möglichkeit des Betriebes Ernte: zur Vollreife oder zum Nutzungszeitpunkt, (Ganzpflanzensilage) 4 Versuchsdurchführung Ort: Oberer Lindenhof, Block IV Beginn: September 2006 Dauer: 3 Jahre Vorliegender Plan: 2008/ Beteiligte Wissenschaftler Wünsch, Gruber, Claupein 6 Untersuchungen Nmin-Analysen vor jeder Güllegabe und nach Ernte Gülleuntersuchung: Gesamt-N, -P, -K Ernte: Frischmasse, Trockensubstanzgehalt zur Ernte, Ertrag 1 bis 3 Probeschnitte vor der Ernte zur Prüfung auf TS-Gehalt, Ertragsentwicklung ATS-Probe bei 105 C trocknen, Analysenprobe bei 60 C trocknen m²-schnitt und teilweise Drusch, Rodung eventuell Inhaltsstoffanalyse (N) eventuell Biogasanalyse (HBT) 7 Zusammenfassung Parzellenzahl: 108 Parzellengröße: (brutto 6 x 4 m) brutto 24 m 2 Parzellenfläche: m 2 Gesamtversuchsfläche: m 2 8 Lageplan (siehe nächste Seite)

13 10 Versuch-Nr.: 401 Ort: Oberer Lindenhof, Block IV Kurzbezeichnung: Fruchtfolgen zur Biogasproduktion 8.1. Schlüssel für die Verteilung der laufenden Nummern N- Fruchtfolgen Düngung WDH N1 N2 N Lageplan (laufende Nummern) N

14 11 Versuch-Nr.: 403 Ort: Oberer Lindenhof, Block II Kurzbezeichnung: Modellierung in Weizen Versuch 403 (Modellierung von Anreicherung und Verlagerung unstrukturierter Kohlenhydrate in Weizen (Triticum aestivum L.) bei unterschiedlichen Stickstoff- und Wassergaben) 1 Versuchsfrage Problemstellung 1.1 Thema Ziel der Arbeit ist ein die Verbesserung und Erweiterung existierender prozess-orientierter Pflanzenwachstumsmodelle um Module, die den Aspekt des Qualitätsmanagements abbilden können. In dieser Arbeit wird exemplarisch für die Kulturart Weizen die Verlagerung qualitätsbestimmender Inhaltsstoffe (Kohlenhydrate, wie Zucke, Stärke, Glukose und Fruktose) innerhalb der Pflanze über die Vegetationsperiode hinweg erfasst. Aus den Untersuchungen werden sowohl funktionale Zusammenhänge für die Verlagerungsprozesse von qualitätsbestimmenden Inhaltsstoffen ermittelt, sowie der Einfluss von Produktionsbedingungen und Umweltfaktoren auf diese Prozesse abgeleitet und quantifiziert. Diese Kohlenhydrate werden im Stengel, der Blattscheide und Blatt bis zur Blüte gespeichert und sind daher eine relevante Quelle für den Einlagerungsprozess im Korn, so dass sie zu einer Ertragssteigerung von % beitragen können. Die Verlagerung dieser Kohlenhydrate hängt von der Entwicklung des Zielorgans ab. Es ist unklar, ob diese Kohlenhydrate von genotypischen Variationen oder Umwelteinflüssen gesteuert werden. Bislang liegen auch keine gesicherten Kenntnisse darüber vor, welchen Einfluss unterschiedliche landwirtschaftliche Maßnahmen auf die Verlagerung von Kohlenhydraten haben. 1.2 Hypothesen Ziel der Untersuchung ist die Anreicherung von NSC bei unterschiedlichen Stickstoffgaben und den Effekt von Temperatur- und Photoperiode zu bestimmen, die Verlagerungsdynamik bei verschiedenen Stickstoffgaben abzuleiten, die Anreicherungsmuster und Verlagerungsdynamik in Abhängigkeit von unterschiedlichen Stickstoffgaben für ausgewählte Weizengenotypen zu modellieren. 2 Ansatzpunkte Versuchsanlage 3.1 Anlage Randomisierte Blockanlage 3.2 Versuchsfaktoren I Genotypes (G1 G4) G1 Biscay G2 Cetus G3 Contra G4 Tommi II Nitrogen (N1 N3) N1 0 kg ha -1 N2 100 kg ha -1 (30, 40 and 30 kg ha -1 at start of vegetation, start of stem elongation, start of heading, respectively) N3 200 kg ha -1 (60, 80 and 60 kg ha -1 at start of vegetation, start of stem elongation, start of heading, respectively) III Replications (W1 W3) 3.3 Sonstige Versuchsbehandlung

15 12 Versuch-Nr.: 403 Ort: Oberer Lindenhof, Block II Kurzbezeichnung: Modellierung in Weizen 4 Versuchsdurchführung Ort: Oberer Lindenhof, Block II Beginn: 2007/2008 Dauer: 2 Jahre Vorliegender Plan: 2008/ Beteiligte Wissenschaftler Valluru, Link, Claupein 6 Untersuchungen 6.1 At 2 Weeks Before Heading (2WBH), (2 Wochen vor Blüte) Full Heading (FH), (Blüte) 2 Weeks After Heading (2WAH), (2 Wochen nach Blüte) Maturity (MT) (Reife) Pflanzenhöhe (cm) Blattgröße (Länge x Breite) Blattgewicht, trocken (g) Blattfläche Chlorophyllgehalt im Blatt Photosynthese des Pflanzenbestandes Stickstoff im Blatt Gesamtbiomasse, trocken (g) Länge des Halmes (cm) Gehalt an unstrukturierten Kohlenhydraten 6.2 At maturity (in 1 m 2 ) (Reife) Anzahl Ähren/m² (spikes m 2 ) Anzahl Tage vom Ährenschieben bis zur Reife Grain filling% Harvest index Kornertrag (Kg ha -1 ) Stickstoffgehalt im Korn Stickstoffgehalt im Blatt Gesamtbiomasse, trocken Gehalt an unstrukturierten Kohlenhydraten 6.3 At maturity (plot) (Reife Drusch Kornertrag 7 Zusammenfassung Parzellenzahl: (4 genotypes x 3 nitrogen x 3 replications) 36 Parzellengröße: 12 m x 2 m 24 m² Parzellenfläche: 72 m x 12 m 864 m² Gesamtversuchsfläche: ca m² 8 Lageplan siehe nächste Seite

16 13 Versuch-Nr.: 403 Ort: Oberer Lindenhof, Block II Kurzbezeichnung: Modellierung in Weizen 8 Lageplan 8.1. Schlüssel für die Verteilung der laufenden Nummern Treatment Genotype Rep 1 Rep 2 Rep 3 G G N1 G G G G N2 G G G G N3 G G Lageplan: Verteilung der laufenden Nummern 1 R1 R2 R3 N1 N2 N3 N2 N3 N1 N3 N1 N m N 72 m 2 m

17 14 Versuch-Nr.: 404 Ort: Oberer Lindenhof, Rosenstelle Kurzbezeichnung: Gehölzstreifen Versuch 404 (Linienförmige Strukturelemente (Gehölze) in einer Weidelandschaft) 1 Versuchsfrage Problemstellung 1.1 Thema Erhöhung der Biodiversität und Produktivität eines Weidestandortes durch Integrierung von linienförmigen Strukturelementen (Gehölze). Nutzung der Gehölze als Energie- und/oder Wertholz. 1.2 Hypothesen Die Synergieeffekte führen zu erhöhter Produktivität eines Weidestandortes. Der Aufwuchs der Hecke kann in regelmäßigen Abständen energetisch genutzt werden. Energieholz (Weide) kann ökonomisch rentabel in linienförmigen Strukturelementen integriert werden. Anfallendes Schnittgut des Wertholzes kann energetisch verwertet werden. 2 Ansatzpunkte Literatur 3 Versuchsanlage 3.1 Anlage Feldversuch, Blockanlage 3.2 Versuchsfaktoren I Gehölze (H1-H3): H1: Wertholz: Ahorn (Acer pseudoplatanus), Hochstamm H2: Energieholz: Weide (Salix spp.), Kurzumtrieb 3 Jahre H3: Naturnahe Hecke: gebietsheimische Gehölze, Nutzung alle 5-10 Jahre II Wiederholungen (W1 W4) 3.3 Sonstige Versuchsbehandlung Wertholz: Ahorn-Hochstämme in Doppelreihe, 4 m Abstand zwischen Doppelreihe, 6 m Baumabstand innerhalb Reihe, 2 m Abstand zu Feld Energieholz: 3 Doppelreihen, 0,75 m zwischen Doppelreihe, 2 m Abstand zwischen Reihen, 0,6 m Baumabstand innerhalb Reihe Naturnahe Hecke: 3 Gehölzreihen, 1,5 x 1,5 m Pflanzabstand Wertholzfläche bleibt Weide Offenhaltung der Energieholzfläche Hecke mit Krautsaum, jährlich 1 bis 2 x mähen Weidefläche: Beweidung oder Schnitt Pflanzenschutz Gehölz: Herbizide oder mechanisch während Jugendphase Düngung Energieholz: jeweils nach Umtrieb 80 kg N ha -1 Aufastung Wertholz: Säge Ernte Hecke: Motorsäge oder anderes Schnittgerät Ernte Weide: Häcksler mit Schwachholzgebiss 4 Versuchsdurchführung Ort: Oberer Lindenhof, Rosenstelle Beginn: November 2007 Dauer: Standzeit der Hochstämme bis zu 60 Jahren Vorliegender Plan: 2008/2009

18 15 Versuch-Nr.: 404 Ort: Oberer Lindenhof, Rosenstelle Kurzbezeichnung: Gehölzstreifen 5 Beteiligte Wissenschaftler Claupein, Thumm, Gauder 6 Untersuchungen Ertragskartierung Weidefläche (?) Biomassezuwachs bei Gehölzen einmal jährlich (destruktiv?) Biodiversität in Weide- und Gehölzfläche: regelmäßig an ausgewählten Arten (Flora und/oder Fauna) Ertragsmessung jedes Gehölzschnittes Qualität des Holzes (u.a. Inhaltsstoffe N) Höhenmessung Gehölze 1x jährlich 7 Zusammenfassung Parzellenzahl: 9 Parzellengröße: (brutto 60 m x 8 m) brutto 480 m 2 Parzellenfläche: m 2 Gesamtversuchsfläche:??? m 2 8 Lageplan 8.1. Lageplan: Übersicht N 45m Acer 60 m Salix 60 m Wdh. 3 Salix 60 m Acer 60 m Hecke a 30m Hecke b 30m Wdh. 2 45m Uli Hecke a 30m Salix 60 m Hecke b 30m Hecke c 30m Acer 60 m Wdh. 1 Oli Schafhaus 8.2. Lageplan: Verteilung der gebietsheimischen Gehölze N LX PS PS SAu CM CA CA CS RF RF RF RR EE EE SA LV RhC RC RC VL LX PS SAu AC CM CM CA CS SN SN RR EE SA SA CB LV RhC RC RC VL LX LX PS SAu SAu CA CA CS CS SN RR RR EE SA LV LV RhC RhC RC VL AC: Acer campestre CB: Carpinus betulus CS: Cornus sanguinea CA: Corylus avellana CM: Crataegus monogyna EE: Euonymus europaeus LV: Ligustrum vulgare LX: Lonicera xylosteum PS: Prunus spinosa RhC: Rhamnus cathartica RC: Rosa canina RR: Rosa rubiginosa RF: Rubus fruticosus SN: Sambucus nigra SA: Sorbus aria SAu: Sorbus aucuparia VL: Viburnum lantana

19 16 Versuch-Nr.: 407 Ort: Oberer Lindenhof, Block V Kurzbezeichnung: Saatzeit Linsen Versuch 407 (Saatzeit Linsen) 1 Versuchsfrage Problemstellung 1.1 Thema Der kommerzielle Anbau von Linsen (Lens culinaris) ist in Deutschland in der Mitte des letzten Jahrhunderts vollständig erloschen. Auf der anderen Seite stellen Linsen sowohl traditionell als auch in der modernen Ernährung ein Lebensmittel dar, das auf Grund seiner Schmackhaftigkeit und der hohen biologischen Wertigkeit durchgehend geschätzt wird. Auf Erzeugerseite kann die Linse als Leguminose eine wertvolle Bereicherung in Fruchtfolgen des Ökologischen Landbaus darstellen. Neben der Erhöhung der Biodiversität und der Stickstoffassimilation bietet der Anbau von Linsen auch aus ökonomischer Sicht eine interessante Perspektive für ökologisch wirtschaftende Betriebe. Der Versuch soll dazu beitragen, Linsen als Kulturart im Ökologischen Landbau wieder in Mitteleuropa zu etablieren. Problem: Die Ernte von Linsen fällt unter hiesigen Bedingungen oft in eine niederschlagsreiche Witterungsperiode. Eine Vorverlegung des Saattermins wäre daher wünschenswert, um eine frühere Ernte unter trockeneren Bedingungen zu ermöglichen, und um die mögliche Vegetationszeit für Linsen auszuschöpfen. Da Linsen sortenabhängig über eine gewisse Frosttoleranz verfügen, ist ein Aussaatzeitpunkt auch vor Ende der Spätfröste denkbar. 1.2 Hypothesen Es gibt Linsengenotypen, die kältetolerant sind Ein früher Aussaatzeitpunkt führt zu höheren Erträgen und besserer Abreife der Linsen Der Standort Schwäbische Alb/Oberer Lindenhof ist für den Linsenanbau geeignet 2 Ansatzpunkte Erfahrungen mit dem Anbau von Körnerleguminosen auf der Versuchsstation Anbau von Linsen auf der Schwäbischen Alb in einer Ökologischen Erzeugergemeinschaft Erfahrungen mit Getreide/Leguminosen-Gemengen aus den Vorjahren 3 Versuchsanlage 3.1 Anlage Feldversuch: zweifaktoriell, Spaltanlage 3.2 Versuchsfaktoren I Aussaattermin: Großteilstückfaktor 1: Früh 2: Mittel 3: Spät Anhaltspunkt zur Bestimmung des Aussaattermins (zur Vergleichbarkeit verschiedener Standorte) anhand: phänologischer Daten: früh: Blüte Huflattich (Tussilago farfara) mittel: Blüte Löwenzahn (Taraxacum officinale) spät: Blüte Flieder (Syringa vulgaris) Temperatursumme II Linsen-Genotypen (aus ökologischem Anbau): Kleinteilstückfaktor 1: Alb-Leisa (grün marmoriert, rundlich) 2: Schwarze Linse (schwarz, rundlich) 3: Hellerlinse (grün, flach) 4: Braune Berglinse (braun, rundlich) III Wiederholungen (W1 W4)

20 17 Versuch-Nr.: 407 Ort: Oberer Lindenhof, Block V Kurzbezeichnung: Saatzeit Linsen 3.3 Sonstige Versuchsbehandlung Kein Hacken oder Striegeln der Bestände Erfassung des Witterungsverlaufs am Standort (Temperatur, Niederschläge) 4 Versuchsdurchführung Ort: Oberer Lindenhof, Block V Beginn: Frühjahr 2009 Dauer: 2 Versuchsjahre Fruchtfolge: mehrjährige Grünlandbrache, davor Ackerfläche Vorliegender Plan: Beteiligte Wissenschaftler L. Wang, S. Gruber, W. Claupein 6 Untersuchungen Bestandesdichte Bonitur der Jugendentwicklung in regelmäßigen Abständen Ertragsbildung: Korn- und Strohertrag Ertragskomponenten Linsen: Hülsen/Pflanze, Hülsen m-2, TKM Getreide: Ähren tragende Halme m-2, Körner je Ähre, TKM Keimfähigkeit und Dormanz des Erntegutes, Kornfeuchte Unkräuter: Anzahl Pflanzen m-2 und/oder Unkrautdeckungsgrad Artenspektrum 1 x im Frühjahr, 1 x auf der Stoppel Boden: Nmin (vor und nach Anbau), Bodenfeuchte 7 Zusammenfassung Parzellenzahl: 48 Parzellengröße: (2 m x 4 m) 8 m² Parzellenfläche: (48 x 8 m²) 384 m² Gesamtversuchsfläche: 500 m² 8 Lageplan 8.1. Schlüssel für die Verteilung der laufenden Nummern Variante Saatzeit Genotyp W1 W2 W3 W4 1/1 Früh Alb-Leisa /2 Schwarze Linse /3 Hellerlinse /4 Braune Berglinse /1 Mittel Alb-Leisa /2 Schwarze Linse /3 Hellerlinse /4 Braune Berglinse /1 Spät Alb-Leisa /2 Schwarze Linse /3 Hellerlinse /4 Braune Berglinse

21 18 Versuch-Nr.: 407 Ort: Oberer Lindenhof, Block V Kurzbezeichnung: Saatzeit Linsen 8.2 Lageplan 9 m 4m 1 m W1 1/1 1/2 1/3 1/4 2m N 2/2 2/1 2/4 2/3 48 m 3/1 3/4 3/3 3/2 W2 2/2 2/3 2/4 2/1 Aussaatrichtung 1/3 1/2 1/1 1/4 3/2 3/3 3/1 3/4 W3 1/4 1/3 1/1 1/2 3/2 3/4 3/3 3/1 2/2 2/3 2/4 2/1 W4 1/2 1/3 1/4 1/1 2/1 2/4 2/3 2/2 3/2 3/3 3/1 3/4

22 19 Versuch-Nr.: 407 Ort: Oberer Lindenhof, Block V Kurzbezeichnung: Saatzeit Linsen 8.3 Lageplan: Verteilung der laufenden Nummern 9 m 4m 1 m W m N m W Aussaatrichtung W W

23 20 Versuchsstation U N T E R E R L I N D E N H O F

24 -21- Standortbeschreibung Unterer Lindenhof Standortbeschreibung Einführung: Die Versuchsstation Unterer Lindenhof liegt am Fuße der mittleren Schwäbischen Alb (Reutlinger Alb) im Kreis Reutlingen, Gemarkung Eningen. Höhenlage: 480 m über NN Klima: Das Klima ist gekennzeichnet durch folgende langjährige ( ) Mittelwerte: Temperatur: Mittlere Jahrestemperatur 11,05 C Niederschläge: Jahressumme 886,6 mm Boden: Geologischer Formation: Braun-Jura Zeta und Weiß-Jura Alpha Bewertung Boden: Schlag IV L 4V 60/56 Steinige, braune Mergelrendzinen

25 Übersichtsplan Unterer Lindenhof -22- Übersichtsplan V 405 -Biogas V Biogas V Pigtopi N

26 23 Versuch-Nr.: 402 Ort: Unterer Lindenhof, Schlag IV Kurzbezeichnung: Fruchtarten zur Biogasproduktion Versuch 402 (Fruchtarten zur Biogasproduktion) 1 Versuchsfrage Problemstellung 1.1 Thema Versuch im Rahmen der Bioenergieforschungsplattform Baden-Württemberg 1.2 Hypothesen Welche Fruchtarten lassen sich am Fuß der Schwäbischen Alb (hier am Beispiel des Unteren Lindenhofs) zur Bioenergieproduktion über eine Biogasanlage nachhaltig und mit möglichst wenig Aufwand/Input anbauen? 2 Ansatzpunkte Ergebnisse der Feldversuche zu Energiemaisfruchtfolgen (V2 und V601) 3 Versuchsanlage 3.1 Anlage Feldversuch zweifaktorielle Spaltanlage mit 4 Wiederholungen 3.2 Versuchsfaktoren I Kulturarten (A1-A9): A1 Mais (früh reifend) A2 Mais (spät reifend) A3 Topinambur A4 Sudangras A5 Sommerweizen A6 Wintertriticale A7 Welsches Weidelgras - Lolium multiflorum (3-4 Schnitte) A8 Kleegras A9 Sonnenblume II N-Düngungsstufen (N1-N3): N1: keine N-Düngung N2: 50% der vollen N-Düngung N3: 100% des zu erwartenden Entzugs = Düngungshöhe Düngungsmenge Art N1 N2 N3 kg N ha -1 Mais (früh reifend) Mais (spät reifend) Topinambur Sudangras Sommerweizen Wintertriticale Welsches Weidelgras Kleegras Sonnenblume III Wiederholungen (W1 W4)

27 24 Versuch-Nr.: 402 Ort: Unterer Lindenhof, Schlag IV Kurzbezeichnung: Fruchtarten zur Biogasproduktion 3.3 Sonstige Versuchsbehandlung Sorte, Saatstärke und Reihenabstand, Zeitpunkt der Saat: Mais (S280) 10 Körner m -2, 75 cm Reihenabstand, Anfang Mai Mais (S240) 10 Körner m -2, 75 cm Reihenabstand, Anfang Mai Topinambur (Spindel) 5 Knollen m -2, 66,6 cm Reihenabstand und cm in der Reihe Anfang April Sudangras (Akklimat) 20 kg ha -1, 37,5 cm Reihenabstand, Mitte Mai Sommerweizen (Passat) 450 Körner m -2 Wintertriticale (Vitalis) 330 Körner m -2 Welsches Weidelgras (Zarrastro) 32 kg ha -1 Kleegras (Lolium multiflorum (Zarrastro) + Trifolium pratense (Temara) 5:1) 30 kg ha -1 Sonnenblume (Sorte xx) 9 Körner m -2, 50 cm Reihenabstand, Mitte Mai Vorfrucht Getreide (einjähriger Ausgleich) Pflanzenschutz: so gering wie möglich, so viel wie nötig, Herbizide oder Fungizide Düngung: keine weitere P- und K-Düngung N-Düngung als Biogasgülle, zu Anfang eventuell noch normale Gülle bei N2 eine Überfahrt, bei N3 zwei Überfahrten Bodenbearbeitung: Pfluglos, Grubber Ernte: zur Vollreife oder zum Nutzungszeitpunkt (Ganzpflanzensilage), Sudangras im Rispenschieben 4 Versuchsdurchführung Ort: Unterer Lindenhof, Schlag 4 Beginn: September 2006 Dauer: 3 Jahre Vorliegender Plan: 2008/ Beteiligte Wissenschaftler Wünsch, Gruber, Claupein 6 Untersuchungen Nmin-Analysen vor jeder Güllegabe und nach der Ernte Gülleuntersuchung: Gesamt-N, -P, -K Ernte: Frischmasse, Trockensubstanzgehalt zur Ernte, Ertrag 1 bis 3 Probeschnitte vor der Ernte zur Prüfung auf TS-Gehalt, Ertragsentwicklung ATS-Probe bei 105 C trocknen, Analyseproben bei 60 C trocknen m²-schnitt und teilweise Drusch, Rodung eventuell Inhaltsstoffanalyse (N) eventuell Biogasanalyse dynamischer Ansatz (Änderungen ergeben sich im Verlauf des Versuchs) 7 Zusammenfassung Parzellenzahl: 108 Parzellengröße: (brutto 8 x 4 m) brutto 32 m 2 Parzellenfläche: m 2 Gesamtversuchsfläche: m 2 8 Lageplan (siehe nächste Seite)

28 25 Versuch-Nr.: 402 Ort: Unterer Lindenhof, Schlag IV Kurzbezeichnung: Fruchtarten zur Biogasproduktion 8 Lageplan 8.1. Schlüssel für die Verteilung der laufenden Nummern N-Düngung WDH N0 N1 N2 Kulturarten Lageplan (laufende Nummern) N

29 26 Versuch-Nr.:405a Ort: Unterer Lindenhof, Schlag 32 Kurzbezeichnung: Erntezeitpunkt für Sudangras Versuch 405a (Erntezeitpunkt für Sudangras) 1 Versuchsfrage Problemstellung 1.1 Thema Bestimmung des optimalen Erntezeitpunktes für Sudangras als Energiepflanze. 1.2 Hypothesen Zweimaliger Schnitt von Sudangras bringt höhere Biomasseerträge als einmaliger Schnitt Die Höhe der Stickstoffdüngung hat einen Einfluss auf das Regenerationsvermögen des Sudangrases und den Gesamtbiomasseertrag 2 Ansatzpunkte Der Versuch knüpft an die Ergebnisse der Feldversuche zur Bereitstellung von Biomasse zur Biogasproduktion (V401 und V402) an. Sudangras ist nach einem Schnitt in der Lage wieder auszutreiben und einen zweiten Aufwuchs hervorzubringen. Für die Region liegen derzeit keine Ergebnisse darüber vor, welcher Erntezeitpunkt optimal ist, und ob ein zweiter Schnitt einen insgesamt höheren Trockenmasseertrag pro Fläche ermöglicht. 3 Versuchsanlage 3.1 Anlage Feldversuch zweifaktorielle Blockanlage mit vier Wiederholungen 3.2 Versuchsfaktoren I Schnitt (S1 S3) S1 1 Schnitt S2 2 Schnitte, 1. Schnitt früh S3 2 Schnitte, 1. Schnitt spät II N- Düngungsstufen (N2 N3) N2 50% der vollen Düngung, Düngungsmenge = 60kg N/ha N3 100% des zu erwartenden Entzugs, Düngungsmenge = 120kg N/ha III Wiederholungen (W1 W4) 3.3 Sonstige Versuchsbehandlung Sorte, Saatstärke, Reihenabstand und Zeitpunkt der Saat: Sudangras 20 kg/ha 37,5 cm Reihenabstand Mitte Mai Vorfrucht: Wintertriticale Pflanzenschutz: so gering wie möglich, so viel wie nötig, Herbizide und Fungizide Düngung: N- Düngung als Biogasgülle keine weitere P- und K- Düngung bei N2 eine Überfahrt bei N3 zwei Überfahrten Bodenbearbeitung: Pfluglos: Grubber 4 Versuchsdurchführung Ort: Unterer Lindenhof, Schlag 32 Beginn: April 2009 Dauer: 2 Jahre Vorliegender Plan: Beteiligte Wissenschaftler Wünsch, Gruber, Claupein

30 27 Versuch-Nr.:405a Ort: Unterer Lindenhof, Schlag 32 Kurzbezeichnung: Erntezeitpunkt für Sudangras 6 Untersuchungen Nmin- Analysen vor jeder Güllegabe und nach der Ernte Gülleuntersuchung: Gesamt-N, -P, -K Ernte: Frischmasse, Trockensubstanzgehalt zur Ernte, Ertrag Probeschnitte vor der Ernte zur Prüfung auf TS- Gehalt, Ertragsentwicklung m²- Schnitt optional: Inhaltsstoffanalyse von Substrat und Biogas dynamischer Versuchsansatz 7 Zusammenfassung Parzellenzahl: 24 Parzellengröße: (brutto 6 x 4 m) 24 m 2 Parzellenfläche: 576 m 2 Gesamtversuchsfläche: m 2 8 Lageplan 8.1. Schlüssel für die Verteilung der laufenden Nummern a) Varianten N- Düngung Schnitt S1 S2 S3 N N b) laufende Nummern Schnitt N- Düngung Wdh S1 S2 S N N

31 28 Versuch-Nr.:405a Ort: Unterer Lindenhof, Schlag 32 Kurzbezeichnung: Erntezeitpunkt für Sudangras 8.2 Lageplan N 8.2 Lageplan: Verteilung der laufenden Nummern N

32 29 Versuch-Nr.:405b Ort: Unterer Lindenhof, Schlag 32 Kurzbezeichnung: Erntezeitpunkt von Topinambur Versuch 405b (Erntezeitpunkt für Topinambur) 1 Versuchsfrage Problemstellung 1.1 Thema Bestimmung des optimalen Erntezeitpunktes für Topinambur als Energiepflanze. 1.2 Hypothesen Der optimale Erntezeitpunkt von Topinambur ermöglicht höchste Biomasseerträge und Biogasausbeuten Die Höhe der Stickstoffdüngung hat Einfluss auf den Gesamtbiomasseertrag 2 Ansatzpunkte Der Versuch knüpft an die Ergebnisse der Feldversuche zur Bereitstellung von Biomasse zur Biogasproduktion (V401 und V402) an. Für die Region liegen bisher nur wenige Ergebnisse für Topinambur vor. Es ist zu prüfen, ob sich der oberirdische Biomasseertrag von Topinambur, der sich am Versuchsstandort gut entwickelte, weiter durch Variation des Erntezeitpunktes optimieren lässt. 3 Versuchsanlage 3.1 Anlage Feldversuch zweifaktorielle Blockanlage mit vier Wiederholungen 3.2 Versuchsfaktoren I Erntezeitpunkt (E1 E3) E1 1. Termin E2 2. Termin E3 3. Termin II N- Düngungsstufen (N1 N3) N1 keine N- Düngung N2 50% der vollen N- Düngung, Düngungsmenge = 40kg N/ha N3 100% des zu erwartenden Entzugs, Düngungsmenge = 80kg N/ha III Wiederholungen (W1 W4) 3.3 Sonstige Versuchsbehandlung Sorte, Saatstärke, Reihenabstand und Zeitpunkt der Saat: Topinambur (Spindel) 5 Knollen/m² 66,6 cm Reihenabstand, Ende April cm in der Reihe Vorfrucht: Wintertriticale Pflanzenschutz: so gering wie möglich, so viel wie nötig, Herbizide und Fungizide Düngung: N- Düngung als Biogasgülle keine weitere P- und K- Düngung bei N2 eine Überfahrt bei N3 zwei Überfahrten Bodenbearbeitung: Pfluglos: Grubber 4 Versuchsdurchführung Ort: Unterer Lindenhof, Schlag 32 Beginn: April 2009 Dauer: 2 Jahre Vorliegender Plan: Beteiligte Wissenschaftler Wünsch, Gruber, Claupein

33 30 Versuch-Nr.:405b Ort: Unterer Lindenhof, Schlag 32 Kurzbezeichnung: Erntezeitpunkt von Topinambur 6 Untersuchungen Nmin- Analysen vor jeder Güllegabe und nach der Ernte Gülleuntersuchung: Gesamt-N, -P, -K Ernte: Frischmasse, Trockensubstanzgehalt zur Ernte, Ertrag Probeschnitte vor der Ernte zur Prüfung auf TS- Gehalt, Ertragsentwicklung m²- Rodung optional: Inhaltsstoffanalyse von Substrat und Biogas dynamischer Versuchsansatz 7 Zusammenfassung Parzellenzahl: 36 Parzellengröße: (brutto 6 x 4 m) 24 m 2 Parzellenfläche: 864 m 2 Gesamtversuchsfläche: m 2 8 Lageplan 8.1. Schlüssel für die Verteilung der laufenden Nummern a) Varianten N- Düngung Erntezeitpunkt E1 E2 E3 N N N b) Laufende Nummern Erntezeitpunkt N- Düngung Wdh E1 E2 E N N N

34 31 Versuch-Nr.:405b Ort: Unterer Lindenhof, Schlag 32 Kurzbezeichnung: Erntezeitpunkt von Topinambur 8.2 Lageplan N 8.3 Lageplan: Verteilung der laufenden Nummern N

35 32 Versuch-Nr.:406 Ort: Unterer Lindenhof, Schlag 4 Kurzbezeichnung: Rodung von Topinambur Versuch 406 (Rodung von Topinambur) 1 Versuchsfrage Problemstellung 1.1 Thema Topinambur (Helianthus tuberosus L.) zählt zu den Energiepflanzen und eignet sich zur Produktion von Biogas. Die oberirdische Biomasse wird siliert und dient somit als Substrat für die Biogasanlage. Unterirdisch bilden sich Stolonen aus, die nach kurzer Zeit zu Speicherknollen verdicken. Durch die enorme Vermehrung ergibt sich bei der Rodung das Problem alle Knollen zu beseitigen um Durchwuchs in der Folgekultur zu vermeiden. 1.2 Hypothesen Kleine Knollen sowie Knollenteile, die bei der maschinellen Ernte nicht erfasst werden, und sogar unterirdische Sprossachsen treiben im Folgejahr wieder aus und bringen neue Pflanzen hervor Schweine, die für ihre ausgesprochenen Wühlaktivitäten bekannt sind, fressen auch Topinamburknollen. Diese Fähigkeiten sollen mit der Ernteproblematik der Knollen kombiniert werden 2 Ansatzpunkte Der Versuch knüpft an die Ergebnisse des Feldversuches zur Bereitstellung von Biomasse zur Biogasproduktion (V402) an. Es wurden sowohl Durchwuchs als auch vollständige Verdrängung der Folgekultur auf ehemaligen Topinamburstandorten beobachtet. Es liegen derzeit keine Angaben zur optimalen Erntetechnik der Topinamburknollen vor um diese möglichst rückstandslos zu entfernen. Es ist zu prüfen welche Wirkung der Einsatz von Weideschweinen zur Rodung der Knollen, im Vergleich zu herkömmlicher Kartoffelerntetechnik, auf den Durchwuchs in der Folgekultur hat. 3 Versuchsanlage 3.1 Anlage Feldversuch Blockanlage mit 2 Wiederholungen 3.2 Versuchsfaktoren I Rodung (R1 und R2) R1 Weideschweine R2 Kartoffelerntetechnik (Schleuderradroder) II Wiederholungen (W1 und W2) 3.3 Sonstige Versuchsbehandlung Anbaumaßnahmen Topinambur Sorte: Spindel Saatstärke: 5 Knollen/m² Reihenabstand: 66,6 cm Reihenabstand, cm in der Reihe Zeitpunkt Knollenstecken: Ende April 2008 Zeitpunkt der oberirdischen Ernte: Ende September 2008 Vorfrucht: Wintertriticale 4 Versuchsdurchführung Ort: Unterer Lindenhof, Schlag 4 Beginn: Frühjahr 2009 Dauer: 1 Jahr Vorliegender Plan: Beteiligte Wissenschaftler Wünsch, Gruber, Claupein

36 33 Versuch-Nr.:406 Ort: Unterer Lindenhof, Schlag 4 Kurzbezeichnung: Rodung von Topinambur 6 Untersuchungen Ernte: Ertrag m 2- Rodung Nmin- Analysen nach der Ernte dynamischer Versuchsansatz 7 Zusammenfassung Parzellenzahl: 12 Parzellengröße: (brutto 8 x 4 m) brutto 32 m 2 Parzellenfläche: 384 m 2 Gesamtversuchsfläche: m 2 8 Lageplan 8.1. Schlüssel für die Verteilung der laufenden Nummern Wiederholung 1 2 Rodung R1 R Lageplan (laufende Nummern) N Wdh 2 Wdh 1

37 34 Versuchsstation für G A R T E N B A U

38 35 Standortbeschreibung Gartenbau Standortbeschreibung Allgemeine Angaben zur Versuchstation Die Versuchsstation für Gartenbau der Universität Hohenheim liegt auf der Gemarkung Plieningen im südöstlichen Teil des Heidfelds, westlich der Filderhauptstraße, welche das freie Feld von der Wohnbebauung abgrenzt. Die Qualität des Bodens entspricht jener der nahen Filder, an deren Rand Hohenheim und die Versuchstation liegen. Die Tiefgründigkeit wechselt von mehr als 6 m im Osten bis knapp 40 cm im mittleren Teil der Versuchstation. Die nach Westen offene, dem Wind ausgesetzte Lage führt in der Regel zu etwa 1-2 C niedrigeren Temperaturen als im Kernbereich Hohenheims. Natürliche Verhältnisse im Überblick Höhenlage 384,3 m bis 395,5 m ü. NN Jahresniederschläge (langj. Mittel) 697 mm Mittlere Jahrestemperatur 8,8 C Strahlung J/cm³ Sonnenscheindauer (langj. Mittel) 1726 h Geologie Oberer Lias, mit Lößlehm überdeckt Bodentyp leicht pseudovergleyte Braunerde Bodenart tiefgründiger Lehm, an einigen Stellen sandiger Lehm, auf Einzelflächen anstehender Fels in 40 cm Tiefe Bodenzahl Reichsbodenschätzung sl5v 46/43 bis L4LöV 66/65 Geländegestaltung eben bis schwach hängig Max. Feldkapazität 39,1 Vol.-% Welkepunkt 19,4 Vol.-% Nutzbare Feldkapazität 19,7 Vol.-%

39 Standortbeschreibung Gartenbau 36 Übersichtsplan N Demo-Anlage Rasengräser (Barenbrug) 154 Tiefschnittversuche Golfgreen (Barenbrug) 155 Sortenversuch Sportrasen (Barenbrug) 157 Trockentoleranz-Prüfung (Barenbrug / Optimax, Dr. Lung) 158 Sortenneuheiten-Prüfung (Optimax, Dr. Lung) 161 Gebrauchsrasenprüfung (Bundessortenamt)

40 37 Versuch-Nr.: 153 Ort: Hohenheim, Versuchstation für Gartenbau Kurzbezeichnung: Demo-Anlage Versuch 153 (Demo-Anlage) 1 Versuchsfrage Problemstellung 1.1 Thema Anlage mit unterschiedlichen Rasengräsern und zertifizierten Mischungen (RMS) für Lehr- und Anschauungszwecke 1.2 Hypothesen Morphologische Unterschiede von Gräserarten und -sorten 2 Ansatzpunkte Wuchsformen und Morphologie der unterschiedlichen Grasarten für Gebrauchs- und Strapazierrasen. Auftragsforschung für holländischen Züchter (Fa. Barenbrug, Holland). 3 Versuchsanlage 3.1 Anlage Feldversuch 3.2 Versuchsfaktoren I Saatgut 29 unterschiedliche Ansaaten in Reinform und Mischungen. (Saatgut wurde vom Antragsteller bereitgestellt). 3.3 Sonstige Versuchsbehandlung Regelmäßiger Schnitt mit Schnitthöhe 50mm, Abfuhr des Schnittgutes Bei Bedarf Beregnung mit halbautomatischer Beregnungsanlage Bei Bedarf Pflanzenschutz, manuelles entfernen von Fremdgräsern Bei Bedarf Düngung Bei Bedarf Verticutieren 4 Versuchsdurchführung Ort: Hohenheim, Versuchstation für Gartenbau Beginn: 2006 Dauer: bis 2009 Vorliegender Plan: 2007/ Beteiligte Wissenschaftler Claupein, Schneider, Schulz, Thumm, Henle 6 Untersuchungen Bonituren Auflaufdauer, Aspekte, Krankheiten, Deckungsgrad, Pflanzenmorphologie Bodenproben 7 Zusammenfassung Parzellenzahl: 29 Parzellengröße: (1,5 m x 2 m) 3 m² Parzellenfläche: 87 m² Gesamtversuchsfläche: ca. 100 m²

41 38 Versuch-Nr.: 153 Ort: Hohenheim, Versuchstation für Gartenbau Kurzbezeichnung: Demo-Anlage 8 Lageplan 1,5 m 2 m 6 m N

42 39 Versuch-Nr.: 154 Ort: Hohenheim, Versuchsstation für Gartenbau Kurzbezeichnung: Tiefschnittversuche Golfgreen Versuch 154 (Tiefschnittversuche Golfgreen) 1 Versuchsfrage Problemstellung 1.1 Thema Sortenprüfung von Tiefschnittrasen nach Richtlinie BSA Sortenprüfung für Tiefschnittrasen 1.2 Hypothesen Gräserarten und -sorten unterscheiden sich bei Tiefschnitt in ihrer Eignung für verschiedene Klimabedingungen 2 Ansatzpunkte Meist unzureichender Kenntnisstand über die standortbezogene Eignung verschiedener Gräsersorten und deren Mischungen unter Tiefschnittbedingungen (Golfgreens). Auftragsforschung für Fa. Barenbrug Holland. 3 Versuchsanlage 3.1 Anlage Feldversuch, Blockanlage, Bodenaustausch, Aufbau eines ebenen Golfgreens nach Richtlinie der FFL auf Rasentragschicht mit Filterschicht und Drainage 3.2 Versuchsfaktoren I Saatgutmischungen 16 Rasenmischungen mit 3 Wiederholungen. Saatgut der zu prüfenden Rasenmischungen wird vom Antragsteller bereitgestellt. Die Saatmischungen enthalten Sorten folgender Grasarten in unterschiedlichen Anteilen: Ausdauerndes Weidelgras (Lolium perenne) Zierliches Schillergras (Koeleria macrantha) Horstrotschwingel (Festuca rubra commutata) Ausläufer-Rotschwingel (Festuca rubra trichophylla) Weißes Straußgras (Agrostis stolonifera) Rotes Straußgras (Agrostis capillaris) II Belastung Belastung der halben Parzellen mit einer Stachelwalze (ab 2007) III Wiederholungen (W1 W3) 3.3 Sonstige Versuchsbehandlung Regelmäßiger Schnitt mit Spindelmäher auf Sollschnitthöhe 20mm, Abfuhr des Schnittgutes Bei Bedarf Beregnung mit halbautomatischer Beregnungsanlage Bei Bedarf Pflanzenschutz Bei Bedarf Düngung Bei Bedarf Verticutieren, Walzen, Sanden 4 Versuchsdurchführung Ort: Hohenheim, Versuchstation für Gartenbau Beginn: 2006 Dauer: bis 2009 Vorliegender Plan: 2007/ Beteiligte Wissenschaftler Claupein, Schneider, Schulz, Thumm, Henle 6 Untersuchungen Bonituren nach Richtlinie BSA Sortenprüfung Tiefschnittrasen Vergleich belastet - unbelastet Bodenproben

43 40 Versuch-Nr.: 154 Ort: Hohenheim, Versuchsstation für Gartenbau Kurzbezeichnung: Tiefschnittversuche Golfgreen 7 Zusammenfassung Parzellenzahl: 48 Parzellengröße: (1,5 m x 2 m) 3 m² Parzellenfläche: 144 m² Gesamtversuchsfläche: ca. 175 m² 8 Lageplan 2,0m 1,5m N Strasse

44 41 Versuch-Nr.: 155 Ort: Hohenheim, Versuchstation für Gartenbau Kurzbezeichnung: Sortenversuch Sportrasen Versuch 155 (Sortenversuch Sportrasen) 1 Versuchsfrage Problemstellung Prüfung von Sportrasenmischungen nach Richtlinie BSA Sortenprüfung für Strapazierrasen. 1.2 Hypothesen Belastete Gräseransaaten unterscheiden sich in ihrer Eignung für lokale Klimaverhältnisse 2 Ansatzpunkte Meist unzureichender Kenntnisstand über die standortbezogene Eignung verschiedener Gräsersorten und deren Mischungen unter Belastung für Rasentypen wie bei Sportrasen. Auftragsforschung für Fa. Barenbrug Holland. 3 Versuchsanlage 3.1 Anlage Feldversuch, Blockanlage, Bodenaustausch, Aufbau eines ebenen Sportplatzes nach DIN Teil 4 mit Rasentragschicht auf Oberboden und Drainage 3.2 Versuchsfaktoren I Saatgutmischungen 32 Rasenmischungen mit 3 Wiederholungen. Saatgut der zu prüfenden Rasenmischungen wird vom Antragsteller bereitgestellt. Die Saatmischungen enthalten Sorten folgender Grasarten in unterschiedlichen Anteilen: Ausdauerndes Weidelgras (Lolium perenne) Wiesenrispe (Poa pratensis) Rasenschmiele (Deschampsia caespitosa) Rohrschwingel (Festuca arundinaces) II Belastung Belastung der halben Parzellen mit einer Scherwalze (ab 2007, ⅔ der Parzelle) III Wiederholungen (W1 W3) 3.3 Sonstige Versuchsbehandlung Regelmäßiger Schnitt mit Schnitthöhe 50mm, Schnittgut wird abgeräumt Bei Bedarf Beregnung mit halbautomatischer Beregnungsanlage Bei Bedarf Pflanzenschutz Bei Bedarf Düngung Bei Bedarf Verticutieren, Walzen, Sand, Nachsäen 4 Versuchsdurchführung Ort: Hohenehim, Versuchstation für Gartenbau Beginn: 2006 Dauer: bis 2009 Vorliegender Plan: 2007/ Beteiligte Wissenschaftler Claupein, Schneider, Schulz, Thumm, Henle 6 Untersuchungen Bonituren: nach Richtlinie der Sortenprüfung Strapazierrasen BSA Vergleich belastet - unbelastet Bodenproben 7 Zusammenfassung Parzellenzahl: 96 Parzellengröße: (1,5 m x 2 m) 3 m² Parzellenfläche: 288 m² Gesamtversuchsfläche: ca. 320 m²

45 42 Versuch-Nr.: 155 Ort: Hohenheim, Versuchstation für Gartenbau Kurzbezeichnung: Sortenversuch Sportrasen 8 Lageplan 2,0m N 1,5 m Strasse

46 43 Versuch-Nr.: 157 Ort: Hohenheim, Versuchstation für Gartenbau Kurzbezeichnung: Trockentoleranz-Prüfung Versuch 157 (Trockentoleranz-Prüfung) 1 Versuchsfrage Problemstellung 1.1 Thema Trockentoleranz bei Gebrauchsrasengräsern 1.2 Hypothesen Sind die speziellen gezüchteten neuen Sorten besser trockenverträglich? Können die Neuzüchtungen somit auch bei Landschaftsrasen, Randbegrünung u. ä. eingesetzt werden? Überstehen diese Graspflanzen die Wintermonate? 2 Ansatzpunkte In Zusammenarbeit mit der Fa. Barenbrug Holland werden Gebrauchsrasenarten und - mischungen (RSM 2.x, z.b. Hausrasen, Liegewiesen, Parkanlagen) auf deren Trockentoleranz geprüft. 3 Versuchsanlage 3.1 Anlage Feldversuch, Blockanlage, anstehender Oberboden 3.2 Versuchsfaktoren I Saatgut 20 Versuchsvarianten mit 2 Wiederholungen. Das Saatgut wird von den Antragsstellern bereitgestellt. Die Ansaaten enthalten Neuzüchtungen folgender Grasarten in unterschiedlichen Anteilen: Rohrschwingel (Festuca arundinacea) Wiesenrispe (Poa pratensis) Ausdauerndes Weidelgras (Lolium perenne) Rotschwingel (Festuca rubra spp.) Rhizombildender Rohrschwingen (RTF) II Wiederholungen (W1 W3) 3.3 Sonstige Versuchsbehandlung Regelmäßiger Schnitt mit Sichelmäher, Sollschnitthöhe 50 mm, Schnittgut wird abgeführt Bei Bedarf Pflanzenschutz Bei Bedarf Düngung Bei Bedarf Verticutieren, Nachsaaten Auch während Trockenphasen nur minimale Beregnung von Hand zum Erhalt. 4 Versuchsdurchführung Ort: Hohenheim, Versuchstation für Gartenbau Beginn: 2006 Dauer: bis 2009 Vorliegender Plan: 2006/ Beteiligte Wissenschaftler Claupein, Schneider, Schulz, Thumm, Henle 6 Untersuchungen Bonituren Auflaufen, Narbenschluss, Deckungsgrad, Unkraut, Krankheiten, Trockenschäden, Auswinterung

47 7 Zusammenfassung Parzellenzahl: 40 Parzellengröße: (1,5 m x 2 m) 3 m² Parzellenfläche: 120 m² Gesamtversuchsfläche: ca. 150 m² 8 Lageplan Blumenampeln 1,5m N 4,0 m S m Zufahrt

48 45 Versuch-Nr.: 158 Ort: Hohenheim, Versuchstation für Gartenbau Kurzbezeichnung: Sortenneuheiten-Prüfung Versuch 158 (Sortenneuheiten-Prüfung) 1 Versuchsfrage Problemstellung 1.1 Thema Sortenversuch mit ausländischen Neuzüchtungen 1.2 Hypothesen Eignungsprüfung verschiedener neuer Gräsersorten bezüglich der Nutzung für Ansaatmischungen. Auftragsforschung der Fa. Optimax. 2 Ansatzpunkte Prüfung neuer Gräsersorten unter gemäßigt kontinentalem Klima 3 Versuchsanlage 3.1 Anlage Feldversuch, Blockanlage, anstehender Oberboden 3.2 Versuchsfaktoren I Saatgut 9 Sorten mit 2 Wiederholungen (Saatgut der zu prüfenden Gräsersorten wird vom Antragsteller bereitgestellt) II Wiederholungen (W1 W2) 3.3 Sonstige Versuchsbehandlung Regelmäßiger Schnitt mit Sichelmäher, Schnitthöhe 50mm, Schnittgut wird abgeführt Bei Bedarf Beregnung Bei Bedarf Pflanzenschutz Bei Bedarf Düngung Bei Bedarf Verticutieren, Nachsaaten 4 Versuchsdurchführung Ort: Hohenheim, Versuchsstation für Gartenbau Beginn: 2006 Dauer: bis 2009 Vorliegender Plan: 2007/ Beteiligte Wissenschaftler Claupein, Schneider, Schulz, Thumm 6 Untersuchungen Bonituren Aspekte, Farbe, Deckungsgrad, Unkrautdruck, Krankheiten 7 Zusammenfassung Parzellenzahl: 18 Parzellengröße: (1,4 m x 2 m) 2,8 m² Parzellenfläche: 50,4 m² Gesamtversuchsfläche: ca. 55 m ² 8 Lageplan (siehe nächste Seite)

V E R S U C H S F E L D - F Ü H R E R 2005/2006

V E R S U C H S F E L D - F Ü H R E R 2005/2006 Stand: 14.03.2007 Oberer Lindenhof Unterer Lindenhof Versuchsstation für Gartenbau Kleinhohenheim Hohenheim (Goldener Acker) Hohenheim (Lehrgarten) Grünland

V E R S U C H S F E L D - F Ü H R E R 2005/2006 Stand: 14.03.2007 Oberer Lindenhof Unterer Lindenhof Versuchsstation für Gartenbau Kleinhohenheim Hohenheim (Goldener Acker) Hohenheim (Lehrgarten) Grünland

Stand: Pflanzenbau / Rasenfachstelle

V E R S U C H S F E L D - F Ü H R E R 2009/2010 Stand: 23.04.2010 Oberer Lindenhof Unterer Lindenhof Versuchsstation für Gartenbau Kleinhohenheim Hohenheim (Goldener Acker) Hohenheim (Lehrgarten) Pflanzenbau

V E R S U C H S F E L D - F Ü H R E R 2009/2010 Stand: 23.04.2010 Oberer Lindenhof Unterer Lindenhof Versuchsstation für Gartenbau Kleinhohenheim Hohenheim (Goldener Acker) Hohenheim (Lehrgarten) Pflanzenbau

Versuchsergebnisse aus Bayern Ernte 2003 bis 2005

Versuchsergebnisse aus Bayern Ernte 2003 bis 2005 Wirkung von Bodenhilfsstoffen und Pflanzenhilfsmitteln Ergebnisse aus Versuchen in Zusammenarbeit mit den Landwirtschaftsämtern und staatlichen Versuchsgütern

Versuchsergebnisse aus Bayern Ernte 2003 bis 2005 Wirkung von Bodenhilfsstoffen und Pflanzenhilfsmitteln Ergebnisse aus Versuchen in Zusammenarbeit mit den Landwirtschaftsämtern und staatlichen Versuchsgütern

Auswirkung der Futterleguminosenart, der Saatzeit und der Nutzung auf Ertrag und Qualität von Winterweizen und Wintertriticale

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Auswirkung der Futterleguminosenart, der Saatzeit und der Nutzung auf Ertrag und Qualität von Winterweizen und Wintertriticale Peer Urbatzka, Anna Rehm, Thomas

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Auswirkung der Futterleguminosenart, der Saatzeit und der Nutzung auf Ertrag und Qualität von Winterweizen und Wintertriticale Peer Urbatzka, Anna Rehm, Thomas

Stickstoffdüngung mit Ackerbohnenschrot zu Kartoffeln

A. Paffrath, Landwirtschaftskammer Rheinland, Endenicher Allee, 53115 Bonn, 228/73-1537, Fax: (228) 73-8289 Stickstoffdüngung mit Ackerbohnenschrot zu Kartoffeln - Versuchsbeschreibung - Versuchsfrage:

A. Paffrath, Landwirtschaftskammer Rheinland, Endenicher Allee, 53115 Bonn, 228/73-1537, Fax: (228) 73-8289 Stickstoffdüngung mit Ackerbohnenschrot zu Kartoffeln - Versuchsbeschreibung - Versuchsfrage:

Thüringer GaLaBau-Tag

Thüringer GaLaBau-Tag Die entscheidenden Faktoren beim Rasensaatgut Gräserarten für Gebrauchs- und Strapazierrasen Entwicklung des Sortenspektrums Entwicklung von Gräsermischungen in Normen und Regelwerken

Thüringer GaLaBau-Tag Die entscheidenden Faktoren beim Rasensaatgut Gräserarten für Gebrauchs- und Strapazierrasen Entwicklung des Sortenspektrums Entwicklung von Gräsermischungen in Normen und Regelwerken

Bestimmung und Erkennen der wichtigsten Rasengräser

Bestimmung und Erkennen der wichtigsten Rasengräser In Europa sind über 300 Gräserarten mit verschiedenen Unterarten bekannt, von denen sich aber nur einige wenige für den Einsatz im Rasen eignen. Um Rasenflächen

Bestimmung und Erkennen der wichtigsten Rasengräser In Europa sind über 300 Gräserarten mit verschiedenen Unterarten bekannt, von denen sich aber nur einige wenige für den Einsatz im Rasen eignen. Um Rasenflächen

Futterqualität und Ertrag von extensiv bewirtschaftetem Grünland

Futterqualität und Ertrag von extensiv bewirtschaftetem Grünland Dr. Frank Hertwig und Dr. Reinhard Priebe Brandenburg Referat 43, Ackerbau und Grünland 14641 Paulinenaue 3.11.29 Anwendungsumfang der Maßnahmen

Futterqualität und Ertrag von extensiv bewirtschaftetem Grünland Dr. Frank Hertwig und Dr. Reinhard Priebe Brandenburg Referat 43, Ackerbau und Grünland 14641 Paulinenaue 3.11.29 Anwendungsumfang der Maßnahmen

Versuchsergebnisse aus Bayern 2003 bis 2006

Versuchsergebnisse aus Bayern 2003 bis 2006 Stickstoff-Herbstdüngung zu Wintergetreide (Horsch Unterfußdüngung) Ergebnisse aus Versuchen in Zusammenarbeit mit den Ämtern für Landwirtschaft und Forsten

Versuchsergebnisse aus Bayern 2003 bis 2006 Stickstoff-Herbstdüngung zu Wintergetreide (Horsch Unterfußdüngung) Ergebnisse aus Versuchen in Zusammenarbeit mit den Ämtern für Landwirtschaft und Forsten

Versuchsergebnisse aus Bayern 2008, 2011 und 2014

Versuchsergebnisse aus Bayern 2008, 2011 und 2014 N-Düngung von Winterweizen bei Trockenheit (Versuch 536) Ergebnisse aus Versuchen in Zusammenarbeit mit den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Versuchsergebnisse aus Bayern 2008, 2011 und 2014 N-Düngung von Winterweizen bei Trockenheit (Versuch 536) Ergebnisse aus Versuchen in Zusammenarbeit mit den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Analyse der möglichen Auswirkungen von Kühlturmschwaden

Analyse der möglichen Auswirkungen von Kühlturmschwaden Bewirtschaftung, Ertrag und Qualität Johann Frahm, Emsdetten Analyse der möglichen Auswirkungen von Kühlturmschwaden Bisherige Untersuchungen Untersuchungen

Analyse der möglichen Auswirkungen von Kühlturmschwaden Bewirtschaftung, Ertrag und Qualität Johann Frahm, Emsdetten Analyse der möglichen Auswirkungen von Kühlturmschwaden Bisherige Untersuchungen Untersuchungen

Einfluss einer Düngung mit Gärresten und Hühnerkot auf den Ertrag und die Qualität von Weizen Dr. Harriet Gruber

Einfluss einer Düngung mit Gärresten und Hühnerkot auf den Ertrag und die Qualität von Weizen Dr. Harriet Gruber Naturland Ackerbauseminar, Trenthorst, den 26.11.2012 Umfrage in Öko-Betriebe in MV mit

Einfluss einer Düngung mit Gärresten und Hühnerkot auf den Ertrag und die Qualität von Weizen Dr. Harriet Gruber Naturland Ackerbauseminar, Trenthorst, den 26.11.2012 Umfrage in Öko-Betriebe in MV mit

Intensivierungsversuch Winterweizen mit unterschiedlich kombinierten Düngungs-, Wachstumsregler- und Fungizidvarianten am Standort der LFS Tulln 2012

1 Intensivierungsversuch Winterweizen mit unterschiedlich kombinierten Düngungs-, Wachstumsregler- und Fungizidvarianten am Standort der LFS Tulln 2012 Inhaltsverzeichnis Versuchsziel... 1 Methode... 1

1 Intensivierungsversuch Winterweizen mit unterschiedlich kombinierten Düngungs-, Wachstumsregler- und Fungizidvarianten am Standort der LFS Tulln 2012 Inhaltsverzeichnis Versuchsziel... 1 Methode... 1

Aktuelle Erkenntnisse zur N-Düngung und Nährstoffversorgung von Winterraps

Aktuelle Erkenntnisse zur N-Düngung und Nährstoffversorgung von Winterraps Klaus Sieling Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung - Acker- und Pflanzenbau - Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Aktuelle Erkenntnisse zur N-Düngung und Nährstoffversorgung von Winterraps Klaus Sieling Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung - Acker- und Pflanzenbau - Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Körnermais, Foto, Stickstoff, Düngung, Entec, Nitrat, N-Bilanz, Sandboden, Düngungssysteme.

Landesanstalt für Pflanzenbau Forchheim Kutschenweg 20 76287 Rheinstetten +49 721 9518-30 poststelle@lap.bwl.de +49 721 9518-202 http://www.lap.bwl.de/ Wirkung verschiedener Düngungssysteme zu Körnermais

Landesanstalt für Pflanzenbau Forchheim Kutschenweg 20 76287 Rheinstetten +49 721 9518-30 poststelle@lap.bwl.de +49 721 9518-202 http://www.lap.bwl.de/ Wirkung verschiedener Düngungssysteme zu Körnermais

Stickstoffdüngeempfehlungen für das Saarland 2016

Stickstoffdüngeempfehlungen für das Saarland 2016 Wie in jedem Jahr hat die Landwirtschaftskammer auf den 73 repräsentativen Ackerflächen des saarländischen Nitratkatasters Bodenproben gezogen, die von

Stickstoffdüngeempfehlungen für das Saarland 2016 Wie in jedem Jahr hat die Landwirtschaftskammer auf den 73 repräsentativen Ackerflächen des saarländischen Nitratkatasters Bodenproben gezogen, die von

Vortrag GFL. Landwirtschaftsbetrieb K. Schumeier Friedländer Str. 23 A Friedland/ OT Schwanbeck Tel.: 03969/

Vortrag GFL Landwirtschaftsbetrieb K. Schumeier Friedländer Str. 23 A 17098 Friedland/ OT Schwanbeck Tel.: 03969/51 00 52 K.Schumeier@t-online.de Visselhövede, 17.01.2013 LWB K. Schumeier 1 Vortrag GFL

Vortrag GFL Landwirtschaftsbetrieb K. Schumeier Friedländer Str. 23 A 17098 Friedland/ OT Schwanbeck Tel.: 03969/51 00 52 K.Schumeier@t-online.de Visselhövede, 17.01.2013 LWB K. Schumeier 1 Vortrag GFL

Erzeugung von Biomasse vom Grünland und im Ackerbau

Biogastagung Haus Düsse Mittwoch, 25. 02.2004 Erzeugung von Biomasse vom Grünland und im Ackerbau Dr. F.-F. Gröblinghoff Prof. Dr. N. Lütke Entrup Gliederung Einleitung Dauergrünland Zwischenfrüchte Sommerzwischenfrüchte

Biogastagung Haus Düsse Mittwoch, 25. 02.2004 Erzeugung von Biomasse vom Grünland und im Ackerbau Dr. F.-F. Gröblinghoff Prof. Dr. N. Lütke Entrup Gliederung Einleitung Dauergrünland Zwischenfrüchte Sommerzwischenfrüchte

Eiweiß in Grünland- und Feldfutteraufwüchsen

Eiweiß in Grünland- und Feldfutteraufwüchsen 15.10.2012 Dachswanger Mühle Prof. Dr. Martin Elsäßer LAZBW Aulendorf Futterpflanzen haben individuell verschiedene Eiweißgehalte und je nach Ertrag lassen

Eiweiß in Grünland- und Feldfutteraufwüchsen 15.10.2012 Dachswanger Mühle Prof. Dr. Martin Elsäßer LAZBW Aulendorf Futterpflanzen haben individuell verschiedene Eiweißgehalte und je nach Ertrag lassen

Tätigkeiten im Arbeitskreis WRRL Erste Ergebnisse zur Streifenbearbeitung zu Winterraps. 20. Januar 2014 Robert Steffens, Referat 71

Tätigkeiten im Arbeitskreis WRRL Erste Ergebnisse zur Streifenbearbeitung zu Winterraps 20. Januar 2014 Robert Steffens, Referat 71 2 20. Januar 2014 Robert Steffens 3 20. Januar 2014 Robert Steffens Streifenbearbeitung

Tätigkeiten im Arbeitskreis WRRL Erste Ergebnisse zur Streifenbearbeitung zu Winterraps 20. Januar 2014 Robert Steffens, Referat 71 2 20. Januar 2014 Robert Steffens 3 20. Januar 2014 Robert Steffens Streifenbearbeitung

Wirksamkeit von verschiedenen organischen Düngern und Bodenverbesserungsmitteln

Wirksamkeit von verschiedenen organischen Düngern und Bodenverbesserungsmitteln Dr. Wilfried Zorn Hubert Schröter Sabine Wagner Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Referate Acker- und Pflanzenbau

Wirksamkeit von verschiedenen organischen Düngern und Bodenverbesserungsmitteln Dr. Wilfried Zorn Hubert Schröter Sabine Wagner Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Referate Acker- und Pflanzenbau

Das Ökofeld Roda als Experimentierbasis für den Ökologischen Landbau. 22. Juni 2011 Dr. Hartmut Kolbe 1

Das Ökofeld Roda als Experimentierbasis für den Ökologischen Landbau 22. Juni 2011 Dr. Hartmut Kolbe 1 Gliederung Versuche mit Zwischenfrüchten zu Mais und Kartoffeln Versuche zur Grunddüngung mit Phosphor

Das Ökofeld Roda als Experimentierbasis für den Ökologischen Landbau 22. Juni 2011 Dr. Hartmut Kolbe 1 Gliederung Versuche mit Zwischenfrüchten zu Mais und Kartoffeln Versuche zur Grunddüngung mit Phosphor

Intensivierungsversuch Winterweizen mit unterschiedlich kombinierten Düngungs-, Wachstumsreglerund Fungizidvarianten am Standort der LFS Pyhra 2013

1 Intensivierungsversuch Winterweizen mit unterschiedlich kombinierten Düngungs-, Wachstumsreglerund Fungizidvarianten am Standort der LFS Pyhra Inhaltsverzeichnis Versuchsziel... 1 Methode... 1 Kulturführung...

1 Intensivierungsversuch Winterweizen mit unterschiedlich kombinierten Düngungs-, Wachstumsreglerund Fungizidvarianten am Standort der LFS Pyhra Inhaltsverzeichnis Versuchsziel... 1 Methode... 1 Kulturführung...

Extensivierung und Diversifizierung von Fruchtfolgen im Energiepflanzenanbau

8. Biomasse-Tagung Rheinland-Pfalz Extensivierung und Diversifizierung von Fruchtfolgen im Energiepflanzenanbau Kathrin Straubing 08 P De 020 Überblick Aktuelle Fragen im Energiepflanzenanbau Ökologisches

8. Biomasse-Tagung Rheinland-Pfalz Extensivierung und Diversifizierung von Fruchtfolgen im Energiepflanzenanbau Kathrin Straubing 08 P De 020 Überblick Aktuelle Fragen im Energiepflanzenanbau Ökologisches

Wasserschutz mit dem Düngeberatungssystem Stickstoff (DSN)

Wasserschutz mit dem Düngeberatungssystem Stickstoff (DSN) Fachtagung der ARGE Oberbayern am 07.02.2011 in Palling Dr. Matthias Wendland, Konrad Offenberger Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

Wasserschutz mit dem Düngeberatungssystem Stickstoff (DSN) Fachtagung der ARGE Oberbayern am 07.02.2011 in Palling Dr. Matthias Wendland, Konrad Offenberger Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

Cultandüngung im Dauergrünland

Cultandüngung im Dauergrünland Bearbeitung: Dr. Clara Berendonk Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen Landwirtschaftszentrum Haus Riswick - Fachbereich Grünland und Futterbau - Elsenpaß 5, 47533 Kleve

Cultandüngung im Dauergrünland Bearbeitung: Dr. Clara Berendonk Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen Landwirtschaftszentrum Haus Riswick - Fachbereich Grünland und Futterbau - Elsenpaß 5, 47533 Kleve

Gärrestnutzung in Mais, Triticale und Energiepflanzenfruchtfolgen: Ergebnisse aus dem Verbundprojekt EVA II

restnutzung in Mais, Triticale und Energiepflanzenfruchtfolgen: Ergebnisse aus dem Verbundprojekt EVA II, Maren Oswald, Markus Dressler, (TLL) Beate Formowitz (TFZ), Dr. habil. Ar Vetter (TLL) Fragestellungen

restnutzung in Mais, Triticale und Energiepflanzenfruchtfolgen: Ergebnisse aus dem Verbundprojekt EVA II, Maren Oswald, Markus Dressler, (TLL) Beate Formowitz (TFZ), Dr. habil. Ar Vetter (TLL) Fragestellungen

Aktuelle Ergebnisse zur N-Düngung von Raps. Dr. Wilfried Schliephake, Abt. 7 - Pflanzliche Erzeugung

Aktuelle Ergebnisse zur N-Düngung von Raps Dr. Wilfried Schliephake, Abt. 7 - Pflanzliche Erzeugung Schwerpunkte des Vortrages: Notwendigkeit der Optimierung der N-Düngung Biomasseentwicklung im Herbst

Aktuelle Ergebnisse zur N-Düngung von Raps Dr. Wilfried Schliephake, Abt. 7 - Pflanzliche Erzeugung Schwerpunkte des Vortrages: Notwendigkeit der Optimierung der N-Düngung Biomasseentwicklung im Herbst

Roggen - die Energiepflanze für magere Böden

Roggen - die Energiepflanze für magere Böden Martin Schulze Ausbau 8 15306 Dolgelin Tel.: 03346 / 845455 Fax: 03346 / 854958 Betriebs- und Standortbeschreibung: In Ostbrandenburg, genauer: 80 km östlich

Roggen - die Energiepflanze für magere Böden Martin Schulze Ausbau 8 15306 Dolgelin Tel.: 03346 / 845455 Fax: 03346 / 854958 Betriebs- und Standortbeschreibung: In Ostbrandenburg, genauer: 80 km östlich

LAKO - Landwirtschaftliche Koordinationsstelle für Bildung und Forschung Versuchsberichte

Vorfruchtwirkung von Mais mit nachfolgend differenzierter Bodenbearbeitung auf die Ertrags- und Qualitätsparameter von Kulturpflanzen Versuchsergebnisse 2016 bei Winterweizen und Sonnenblume Inhaltsverzeichnis

Vorfruchtwirkung von Mais mit nachfolgend differenzierter Bodenbearbeitung auf die Ertrags- und Qualitätsparameter von Kulturpflanzen Versuchsergebnisse 2016 bei Winterweizen und Sonnenblume Inhaltsverzeichnis

Phosphatdüngerversuch

Phosphatdüngerversuch Versuchsaufbau Schnittguterfassung Kosten 1 Versuch: Phosphatdünger Versuchsziel: Vergleich von Phosphatdüngern Standort: Betzdorf, Schichtaufbau gem. DIN 18035 Teil Rasentragschicht

Phosphatdüngerversuch Versuchsaufbau Schnittguterfassung Kosten 1 Versuch: Phosphatdünger Versuchsziel: Vergleich von Phosphatdüngern Standort: Betzdorf, Schichtaufbau gem. DIN 18035 Teil Rasentragschicht

Fachteam Versuchstätigkeit. Team Versuchstätigkeit

Fachteam Versuchstätigkeit Folie Nr.: 1 15.12.2016 Folie Nr.: 2 15.12.2016 Folie Nr.: 3 15.12.2016 Ölkürbis Kobenz 2 Reihenweiten 6 Herbizide Folie Nr.: 4 15.12.2016 Ölkürbis - Saatguterzeugung Herbizid-

Fachteam Versuchstätigkeit Folie Nr.: 1 15.12.2016 Folie Nr.: 2 15.12.2016 Folie Nr.: 3 15.12.2016 Ölkürbis Kobenz 2 Reihenweiten 6 Herbizide Folie Nr.: 4 15.12.2016 Ölkürbis - Saatguterzeugung Herbizid-

4. Nationale Ackerbautagung Chancen einer Untersaat

4. Nationale Ackerbautagung Chancen einer Untersaat Andrea Enggist Inhalt Hintergrund Beschrieb der Versuchsanlage Resultate (zweijährig) Fazit Fragen/ Diskussion 4. Nationale Ackerbautagung 2017 2 Hintergrund

4. Nationale Ackerbautagung Chancen einer Untersaat Andrea Enggist Inhalt Hintergrund Beschrieb der Versuchsanlage Resultate (zweijährig) Fazit Fragen/ Diskussion 4. Nationale Ackerbautagung 2017 2 Hintergrund

Bodenbearbeitung im Kartoffelbau LFS Hollabrunn 2011 Versuchsergebnisse bei Speisekartoffel

Seite 1 Bodenbearbeitung im Kartoffelbau LFS Hollabrunn 2011 Versuchsergebnisse bei Speisekartoffel Inhaltsverzeichnis Versuchsziel... 1 Methode... 1 Kulturführung... 2 Versuchsprogramm:... 3 Ernte...

Seite 1 Bodenbearbeitung im Kartoffelbau LFS Hollabrunn 2011 Versuchsergebnisse bei Speisekartoffel Inhaltsverzeichnis Versuchsziel... 1 Methode... 1 Kulturführung... 2 Versuchsprogramm:... 3 Ernte...

Düngung mit Biogasgärresten -effizient und nachhaltig gestalten-

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Düngung mit Biogasgärresten -effizient und nachhaltig gestalten- Fabian Lichti Pflanzenbautag Nossen, 22.02.2013 Nährstoffanfall in Biogasgärresten Deutschland

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Düngung mit Biogasgärresten -effizient und nachhaltig gestalten- Fabian Lichti Pflanzenbautag Nossen, 22.02.2013 Nährstoffanfall in Biogasgärresten Deutschland

Etablierung von mehrschnittigem Ackerfutter in Fruchtfolgen mit Energiepflanzen

Etablierung von mehrschnittigem Ackerfutter in Fruchtfolgen mit Energiepflanzen Der Anbau von Ackergräsern, Ackergrasmischungen und Leguminosen-Grasgemengen kann durch eine mehrschnittige und überjährige

Etablierung von mehrschnittigem Ackerfutter in Fruchtfolgen mit Energiepflanzen Der Anbau von Ackergräsern, Ackergrasmischungen und Leguminosen-Grasgemengen kann durch eine mehrschnittige und überjährige

Dipl. Agraringenieur (FH) Jürgen Schwarzensteiner

Dipl. Agraringenieur (FH) Jürgen Schwarzensteiner Irlbach Fernerkennung und Sensortechnik kombiniert 1. Vorstellung des Betriebes 2. Arbeiten in der Ackerschlagkartei 3. Auswertungen des Versuchs 4. Ausblick

Dipl. Agraringenieur (FH) Jürgen Schwarzensteiner Irlbach Fernerkennung und Sensortechnik kombiniert 1. Vorstellung des Betriebes 2. Arbeiten in der Ackerschlagkartei 3. Auswertungen des Versuchs 4. Ausblick

Nutztiersystemmanagement Rind SS 2009. Grünland. Ulrich Thumm, Institut für Pflanzenbau und Grünland (340)

Nutztiersystemmanagement Rind SS 2009 Grünland Ulrich Thumm, Institut für Pflanzenbau und Grünland (340) Gliederung: 1. Einleitung 2. Probleme in der Bestandesführung am Beispiel Ampfer und Gemeine Rispe

Nutztiersystemmanagement Rind SS 2009 Grünland Ulrich Thumm, Institut für Pflanzenbau und Grünland (340) Gliederung: 1. Einleitung 2. Probleme in der Bestandesführung am Beispiel Ampfer und Gemeine Rispe

Rohproteingehalte von Winterweizen Wie weiter mit der N-Düngung?

Rohproteingehalte von Winterweizen Wie weiter mit der N-Düngung? Hubert Heß, Dr. Wilfried Zorn TLL Jena; Referat Acker- und Pflanzenbau Friemar, N-jährlich Winterweizen 20 Düngungs- und Pflanzenschutztagung

Rohproteingehalte von Winterweizen Wie weiter mit der N-Düngung? Hubert Heß, Dr. Wilfried Zorn TLL Jena; Referat Acker- und Pflanzenbau Friemar, N-jährlich Winterweizen 20 Düngungs- und Pflanzenschutztagung

Maßnahmen zur Anpassung eines klimaoptimierten Betriebes

Maßnahmen zur Anpassung eines klimaoptimierten Betriebes Viola Richter Julius Kühn-Institut Institut für Pflanzenbau und Bodenkunde Gliederung des Vortrags Einleitung Was passiert eigentlich? Woran muss

Maßnahmen zur Anpassung eines klimaoptimierten Betriebes Viola Richter Julius Kühn-Institut Institut für Pflanzenbau und Bodenkunde Gliederung des Vortrags Einleitung Was passiert eigentlich? Woran muss

Hokkaidokürbis 'Fictor' vorzeitig geerntet lässt sich am besten lagern

Die Ergebnisse kurzgefasst Im versuchsbetrieb Bamberg der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau wurden 2012 die Sorten 'Fictor' und die Sorte 'Uchiki Kuri' aus drei verschiedenen Herkünften

Die Ergebnisse kurzgefasst Im versuchsbetrieb Bamberg der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau wurden 2012 die Sorten 'Fictor' und die Sorte 'Uchiki Kuri' aus drei verschiedenen Herkünften

Klimawandel in Deutschland wie düngen wir Winterweizen im Jahr 2050 mit Stickstoff?

Klimawandel in Deutschland wie düngen wir Winterweizen im Jahr 2050 mit Stickstoff? Zerulla, W.*, Pasda, G.*, Lähne, W.**, Müller, Ch.** *BASF Agrarzentrum, Limburgerhof **Klimapalatina, Maikammer BAD/VLK-Tagung,

Klimawandel in Deutschland wie düngen wir Winterweizen im Jahr 2050 mit Stickstoff? Zerulla, W.*, Pasda, G.*, Lähne, W.**, Müller, Ch.** *BASF Agrarzentrum, Limburgerhof **Klimapalatina, Maikammer BAD/VLK-Tagung,

Statischer Nährstoffmangelversuch (D IV) Forschungsthema

2.1.1. Statischer Nährstoffmangelversuch (D IV) Forschungsthema Untersuchung des Einflusses langjährig differenzierter organischer und mineralischer Düngung auf Bodenfruchtbarkeit und Ertragsleistung eines

2.1.1. Statischer Nährstoffmangelversuch (D IV) Forschungsthema Untersuchung des Einflusses langjährig differenzierter organischer und mineralischer Düngung auf Bodenfruchtbarkeit und Ertragsleistung eines

Pflanzenbauliche Ergebnisse zum vielfältigen Energiepflanzenanbau auf dem sommertrockenen Lössstandort Bernburg in Sachsen-Anhalt

4. Energiepflanzenforum Nachhaltige und effiziente Bereitstellung von Biomasse 05. + 06. Juli 2016 in Dornburg Pflanzenbauliche Ergebnisse zum vielfältigen Energiepflanzenanbau auf dem sommertrockenen

4. Energiepflanzenforum Nachhaltige und effiziente Bereitstellung von Biomasse 05. + 06. Juli 2016 in Dornburg Pflanzenbauliche Ergebnisse zum vielfältigen Energiepflanzenanbau auf dem sommertrockenen

Emmer und Einkorn. Stephanie Franck. PZO Pflanzenzucht Oberlimpurg

4. Wintertagung Ökologischer Landbau Baden-Württemberg 10. März 2010 Emmer und Einkorn Stephanie Franck PZO Pflanzenzucht Oberlimpurg PRO INNO II Projekt: Sortenzüchtung von Einkorn und Emmer Teilprojekt:

4. Wintertagung Ökologischer Landbau Baden-Württemberg 10. März 2010 Emmer und Einkorn Stephanie Franck PZO Pflanzenzucht Oberlimpurg PRO INNO II Projekt: Sortenzüchtung von Einkorn und Emmer Teilprojekt:

Wichtige Schritte für die erfolgreiche Rasenansaat

DRG Rasen-Thema März 2014 05.03.2014 Wichtige Schritte für die erfolgreiche Rasenansaat Autor: Dr. Klaus Müller-Beck, Vorsitzender DRG-Vorstand Die Grundlage für einen hochwertigen Rasen bildet eine fachgerechte

DRG Rasen-Thema März 2014 05.03.2014 Wichtige Schritte für die erfolgreiche Rasenansaat Autor: Dr. Klaus Müller-Beck, Vorsitzender DRG-Vorstand Die Grundlage für einen hochwertigen Rasen bildet eine fachgerechte

Aktuelle Versuchsergebnisse 2014 zum Sojabohnenanbau in Bayern

Aktuelle Versuchsergebnisse 2014 zum Sojabohnenanbau in Bayern F l ä c h e in 1000 ha Anbauflächen von Leguminosen und Sojabohnen in Bayern 18 16 Ackerfläche in Bayern: 2 104 Mio ha 18 532 ha Leguminosen

Aktuelle Versuchsergebnisse 2014 zum Sojabohnenanbau in Bayern F l ä c h e in 1000 ha Anbauflächen von Leguminosen und Sojabohnen in Bayern 18 16 Ackerfläche in Bayern: 2 104 Mio ha 18 532 ha Leguminosen

4.4. Mechanische Beikrautregulierung in Getreide und Körnererbsen

4.4. Mechanische Beikrautregulierung in Getreide und Körnererbsen Arnd Verschwele Julius Kühn-Institut Einleitung Neben indirekten Maßnahmen zur Beikrautregulierung wie Fruchtfolge und Bodenbearbeitung,

4.4. Mechanische Beikrautregulierung in Getreide und Körnererbsen Arnd Verschwele Julius Kühn-Institut Einleitung Neben indirekten Maßnahmen zur Beikrautregulierung wie Fruchtfolge und Bodenbearbeitung,

Sommerzwiebel, Sortenversuch 2012, Standort Vierhöfen, Niederbayern

Versuchsberichte Gemüsebau (KIP), Außenversuche, 2012 Sommerzwiebel, Sortenversuch 2012, Standort Vierhöfen, Niederbayern Bearbeiter: Andrea Hoffmann; Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Landshut

Versuchsberichte Gemüsebau (KIP), Außenversuche, 2012 Sommerzwiebel, Sortenversuch 2012, Standort Vierhöfen, Niederbayern Bearbeiter: Andrea Hoffmann; Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Landshut

Rasengräser. Rasengräser. Agrostis stolonifera

Durch die Weiterentwicklungen in der Gräserzüchtung sind innerhalb der Grasarten immer mehr Sorten entstanden, so sind inzwischen z.b. beim Lolium perenne (Ausdauerndes Weidelgras) mittlerweile über 100

Durch die Weiterentwicklungen in der Gräserzüchtung sind innerhalb der Grasarten immer mehr Sorten entstanden, so sind inzwischen z.b. beim Lolium perenne (Ausdauerndes Weidelgras) mittlerweile über 100

N-Düngung zu Wintergetreide und Winterraps

N-Düngung zu Wintergetreide und Winterraps Mittlere N min -Werte in Bayern Beitrag im Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatt, Ausgabe 8/2016 Dr. Matthias Wendland, Konrad Offenberger, Institut für

N-Düngung zu Wintergetreide und Winterraps Mittlere N min -Werte in Bayern Beitrag im Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatt, Ausgabe 8/2016 Dr. Matthias Wendland, Konrad Offenberger, Institut für

Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Rasenpflege

Manuskript DRG Rasenthemen 4-2005 Dr. Klaus Müller-Beck Vorsitzender Deutsche Rasengesellschaft Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Rasenpflege Gerade in den Frühjahrswochen nehmen die Anfragen bei

Manuskript DRG Rasenthemen 4-2005 Dr. Klaus Müller-Beck Vorsitzender Deutsche Rasengesellschaft Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Rasenpflege Gerade in den Frühjahrswochen nehmen die Anfragen bei

Rollrasen in GalaBau+Sport - Einsatz und Besonderheiten

Rollrasen in GalaBau+Sport - Einsatz und Besonderheiten Diplom Agrarbiologe Martin Bocksch Deutscher Rollrasen Verband e.v. GaLaBau 2010, Nürnberg 15. September 2010 Rollrasen......ist die klassische

Rollrasen in GalaBau+Sport - Einsatz und Besonderheiten Diplom Agrarbiologe Martin Bocksch Deutscher Rollrasen Verband e.v. GaLaBau 2010, Nürnberg 15. September 2010 Rollrasen......ist die klassische

Substratalternativen für die Biogaserzeugung Frerich Wilken, LWK Niedersachsen

Substratalternativen für die Biogaserzeugung Frerich Wilken, LWK Niedersachsen Energiepflanzen ein Überblick: Energiepflanzen in Niedersachsen Mais Getreide Ganzpflanzennutzung Grünland / Ackergras Rüben

Substratalternativen für die Biogaserzeugung Frerich Wilken, LWK Niedersachsen Energiepflanzen ein Überblick: Energiepflanzen in Niedersachsen Mais Getreide Ganzpflanzennutzung Grünland / Ackergras Rüben

Liste einheimischer Heckenpflanzen

Liste einheimischer Heckenpflanzen Dornbüsche Weissdorn Crataegus sp. 4 5 m Heckenrose canina Gewöhnliche Berberitze Stachelbeere Ribes uvacrispa Purgier- Kreuzdorn Schwarzdorn Feld-Rose Hecken-Rose Wein-Rose

Liste einheimischer Heckenpflanzen Dornbüsche Weissdorn Crataegus sp. 4 5 m Heckenrose canina Gewöhnliche Berberitze Stachelbeere Ribes uvacrispa Purgier- Kreuzdorn Schwarzdorn Feld-Rose Hecken-Rose Wein-Rose

Einfluss der Anbauverfahren und Fruchtfolgegestaltung. auf die Treibhausgasemissionen im Energiepflanzenanbau

Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research Einfluss der Anbauverfahren und Fruchtfolgegestaltung auf die Treibhausgasemissionen im Energiepflanzenanbau Ergebnisse aus dem EVA-Projekt am Standort

Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research Einfluss der Anbauverfahren und Fruchtfolgegestaltung auf die Treibhausgasemissionen im Energiepflanzenanbau Ergebnisse aus dem EVA-Projekt am Standort

Jahresrückblick 2014

Jahresrückblick 2014 Region Nördliches Rheinland VBZL Haus Riswick Kleve Fachbereich Grünland-Futterbau Herbert Klingbeil, Agnes Remy 17.12.2014 1 Wertprüfungen 2014 Folgende Prüfungen wurden im Auftrag

Jahresrückblick 2014 Region Nördliches Rheinland VBZL Haus Riswick Kleve Fachbereich Grünland-Futterbau Herbert Klingbeil, Agnes Remy 17.12.2014 1 Wertprüfungen 2014 Folgende Prüfungen wurden im Auftrag

Versuchsergebnisse aus Bayern

Versuchsergebnisse aus Bayern 5 Gülledüngung zu Mais, Winterweizen und Wintergerste Ergebnisse aus Versuchen in Zusammenarbeit mit den Landwirtschaftsämtern und staatlichen Versuchsgütern Herausgeber:

Versuchsergebnisse aus Bayern 5 Gülledüngung zu Mais, Winterweizen und Wintergerste Ergebnisse aus Versuchen in Zusammenarbeit mit den Landwirtschaftsämtern und staatlichen Versuchsgütern Herausgeber:

Wie sinnvoll sind Gärreste zu Raps im Herbst?

Wie sinnvoll sind Gärreste zu Raps im Herbst? Institut für Pflanzenproduktion und Betriebswirtschaft Dr. J. Peters, B. Burmann, Dr. A. Gurgel, L. Kureck Aktuelle Situation EU verklagt Deutschland wegen

Wie sinnvoll sind Gärreste zu Raps im Herbst? Institut für Pflanzenproduktion und Betriebswirtschaft Dr. J. Peters, B. Burmann, Dr. A. Gurgel, L. Kureck Aktuelle Situation EU verklagt Deutschland wegen

EuroChem Agro GmbH. Thema: 19. Thüringer Rapstag. Datum: 04. Juni 2015 Volker Sandrock. Wie führen wir unseren Raps durch das Anbaujahr

EuroChem Agro GmbH EuroChem Gruppe Thema: 19. Thüringer Rapstag Titel: Hohe Rapserträge mit optimierter NDüngung und Erntetermin Datum: 04. Juni 2015 Volker Sandrock Gliederung Wie führen wir unseren Raps

EuroChem Agro GmbH EuroChem Gruppe Thema: 19. Thüringer Rapstag Titel: Hohe Rapserträge mit optimierter NDüngung und Erntetermin Datum: 04. Juni 2015 Volker Sandrock Gliederung Wie führen wir unseren Raps

LAKO - Landwirtschaftliche Koordinationsstelle Versuchsberichte Bodenbearbeitungsversuch LFS Pyhra 2013 Kulturart Winterraps Inhaltsverzeichnis

LAKO - Landwirtschaftliche Koordinationsstelle e Seitee 1 sversuch LFS Kulturart Winterraps Pyhra Inhaltsverzeichnis Versuchsziel... 1 Methode... 1 Kulturführung in allen Varianten identisch... 1 Versuchsprogramm...

LAKO - Landwirtschaftliche Koordinationsstelle e Seitee 1 sversuch LFS Kulturart Winterraps Pyhra Inhaltsverzeichnis Versuchsziel... 1 Methode... 1 Kulturführung in allen Varianten identisch... 1 Versuchsprogramm...

1. Anbaudiversifizierung

1) Allgemein Beim Greening handelt es sich um drei Auflagen, die einzeln betrachtet und eingehalten werden müssen! 1. Anbaudiversifizierung 2. Erhalt von Dauergrünland. Ökologisch wertvolle Flächen Wobei

1) Allgemein Beim Greening handelt es sich um drei Auflagen, die einzeln betrachtet und eingehalten werden müssen! 1. Anbaudiversifizierung 2. Erhalt von Dauergrünland. Ökologisch wertvolle Flächen Wobei

N-Düngung des Winterweizens Düngerformen im Vergleich

Vortragsveranstaltung Pflanzenbau aktuell 212 LLFG Sachsen-Anhalt, Bernburg 23.1.212. Dr. agr. Lothar Boese Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (LLFG) Sachsen-Anhalt, Zentrum für Acker-

Vortragsveranstaltung Pflanzenbau aktuell 212 LLFG Sachsen-Anhalt, Bernburg 23.1.212. Dr. agr. Lothar Boese Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (LLFG) Sachsen-Anhalt, Zentrum für Acker-

4. Intern. Fachtage Ökologische Pflege in Langenlois/Österreich

4. Intern. Fachtage Ökologische Pflege in Langenlois/Österreich Alternativen zur chemischen Beikrautbekämpfung in Sportrasen Prof. Martin Bocksch Langenlois, 20. November 2013 Seminarinhalt Voraussetzungen

4. Intern. Fachtage Ökologische Pflege in Langenlois/Österreich Alternativen zur chemischen Beikrautbekämpfung in Sportrasen Prof. Martin Bocksch Langenlois, 20. November 2013 Seminarinhalt Voraussetzungen

Bodenbearbeitungsversuch LFS Gießhübl 2012 Kulturart Körnermais