gegliedert, werden auch die Unterrichtsgegenstände im allgemeinen in Schulcurricula

|

|

|

- Hertha Hertz

- vor 5 Jahren

- Abrufe

Transkript

1 ['[ 111, Hans Brög und Hans Michael Stiebing KUNSTWISSENSCHAFT UND SEMIOTIK Versuch einer neuen Klassifikation Wie und warum ich Kunstwissenschaft/Kunstgeschichte und Semiotik zusammenbringen möchte, werde ich an Extremen deutlich machen, die die bildende Kunst bisher hervorgebracht hat, d.h. ich werde aus dem Tachismus, der Konkreten Kunst und dem Nouveau R~alisme Beispiele nehmen. Kunstgeschichte/Kunstwissenschaft und Kunstdidaktik können sich m.e. die Semiotik zunutze machen, um einige Schwierigkeiten dieser Wissenschaften zu meistern. Es handelt sich also um den Versuch einer hypothetischen Applikation der Semiotik. Fragt man nach den Forschungsgegenständen von Kunstgeschichte und Kunstwissenschaft, dann stößt man, wenn auch nicht ausschließlich, auf die Kunstwerke (die ästhetischen Objekte), d.h. auf Malereien, Plastiken, Skulpturen, Grafiken etc. Diese Objekte können als Sorten aufgefaßt werden, die sich in ihrer Materialität, Dimensionalität, Art der Bearbeitung etc. unterscheiden. Nach diesen Sorten gliedern sich im allgemeinen sowohl Quer- als auch Längsschnitte kunstgeschichtlich-kunstwissenschaftlicher Untersuchungen; nach diesen Sorten gegliedert, werden auch die Unterrichtsgegenstände im allgemeinen in Schulcurricula eingeführt. Schon vor dem ersten Weltkrieg, insbesondere aber nach dem zweiten, wurden die genannten Stützen einer Methodik durch die Künstler in Frage gestellt, indem diese nicht mehr reine Sorten (Malerei, Grafik oder Plastik etc.) kreierten, sondern Mischsorten, die sowohl Malerei als auch Grafikl Malerei als auch Plastik etc. waren. Hinzu kam, daß ganz neue Sorten Gegenstand von Forschung und Unterricht wurden, z.b. Comics, Illustriertendrucke, Fotografien, Plattencovers, TV, Video etc. Mit der Hereinnahme von Hassenmedien, ja schon zu ihrer Definition, war die zusätzliche Frage zu stellen: Welche und wieviele Adressaten werden von welchen visuell wahrnehmbaren Medien angesprochen. Dabei ergab sich bekanntlich eine Unterteilung in zwei Sorten: in Massenmedien und in eine Gruppe, der alle übrigen visuell wahrnehmbaren Medien angehören sollten. Damit wurde die traditionelle Strukturierung, die sich an den Objekten selbst orientierte, aufgegeben; denn der Adressat lieferte nun die Kriterien der Klassifikation. Noch eines wurde bewirkt: In stärkerem Maße als zuvor wurden neue visuelle 152

2 Medien als Träger allgemeinverbindlicher, d.h. kommensurabler Nachrichten verstanden. Im weiteren werden meine Überlegungen davon bestimmt, daß visuelle Medien, d.h. das, was man traditione-llerweise unter Kunst versteht bzw. das, was man seit Einführung der Informationsästhetik als "ästhetisches Objekt'' kennt, ebenso aber auch T~ivialkunst und Massenmedien als nachrichtentragende Systeme, d.h. als Zeichensysteme aufgefaßt werden. Auf zwei Korrelate der Zeichentriade war hier implizit eingegangen worden. Einmal war davon die Rede, daß Kriterien von der Materialität der Objekte abgeleitet wurden, um Wissenschafts- oder Fachsystematiken zu begründen. Daher war vom ~~~~ittel" (M) die Rede. Unter gewissen Prämissen kann man auch sagen, daß Fragen des materiellen Repertoires und der Syntax thematisiert waren. ~um anderen war davon die Rede, daß Adressatengruppen Kriterien zur Systematik lieferten. In diesem Fall war der "externe Interpretant" in seiner Funktion als Dekodierer thematisiert. Ohne diese beiden Korrelate außer acht zu lassen, werde ich im folgenden dem "Objektbezug" entscheidende Bedeutung zukommen lassen; mir scheint, daß Überlegungen, die zunächst ihren Ausgang am Objektbezug nehmen, maßgebliche Einsichten ermöglichen, um auf semiotischer Basis zu einer begründbaren Neustrukturierung der Fachgegenstände von Kunstgeschichte/Kunstwissenschaft und Kunstpädagogik zu gelangen. Die Klassifikation die ich vorschlagen möchte, soll über die Gattungen Malerei, Bildhauerei, Gr~fik, Fotografie, Film, Video, Ready Made, Environment, Performance, über alle denkbaren Mischformen hinweg Gültigkeit haben. Ein besonderer Vorteil der vorgeschlagenen Klassifikation besteht darin, daß alle künftighin zu erwartenden Varianten bildnerischer und bilnerisch mixed medialer Vielfalt problemlos erfaßt werden können. Der externe Objektbezug erster Art Die bildende "Kunst" vom 15. bis tief ins 19., ja bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein ist in ihrer Gesamtheit homogen; zumindest aber unter einem wesentlichen Aspekt vergleichbar. Die Vergleichbarkeit besteht darin, daß alle Kunstwerke dieses Zeitraums als gleichartige, analoge, triadische Zeichenrelationen verstanden werden müssen. D.h., daß das, was man sinnlich in Anbetracht dieser Werke wahrnimmt "~1ittel" sind, die sich relational auf bezeichenbare Objekte beziehen, so unterschiedlich diese Objekte auch sein mögen. Als Kunstobjekte sind es stets vollständige, externe Objekte. Ob aus einer erfahrbaren ontischen Welt oder einer fiktiven ist dabei unwesentlich. Es spielt keine Rolle, ob der Bezug zu singulären erfahrbaren Objekten besteht oder zu 153

3 gedachten Entitäten. Es kommt mir darauf an, an präsent ative Zeichensysteme mit externen Objektbezügen zu erinnern, diese aber nicht weiter unter Ausnutzung üblicher klassifikatorischer Möglichkeiten, die die Objekttrichotomie gibt, zu charakterisieren. Der externe Objektbezug zweiter Art Mit dem Expressionismus - schon mit seinen Vorbereitern van Gogh, Munch u.a. tritt neben dem externen Objektbezug, von dem die Rede war, ein weiterer externer Objektbezug zunehmend ins Blickfeld. Das externe bezeichnete Objekt ist der Künstler, der Kreator, der Zeichensetzer. Seine Malereien beziehen sich primär auf ihn selbst. W. Hofmann bringt dies wie folgt zum Ausdruck: "... man versetzte sich, ehe man zum Pinsel griff, in einen psychischen Erregungszustand und übertrug diesen auf den Gestaltungsprozeß." 1 Zwar ist der Künstler immer im Interpretantenbezug mitthematisiert, insbesondere wenn er sich artistischer, d.h. manuell artifizieller Mittel bedient, gleichgültig in welchem Stil er arbeitet. Es läßt sich som{t ein Objektbezug zum Künstler selbst gar nicht ausschließen, alleine schon deswegen nicht, weil visualisierter Widerspiegelung eine Aneignung oder, in anderer Terminologie, Erschließung von Welt vorausgeht, die Rückschlüsse auf das künstlerische Individuum zuläßt, und zwar nicht nur aufgrund von Duktus und anderen Realisationsspuren, sondern aufgrund von sehr bestimmter inhaltlicher Selektion. Damit wären die Aspekte der Verkürzung und Subjektivier ung angesprochen, wodurch Zeichen ihren Modellobjekten (Objekten) gegenüber stets ausgezeichnet sind. Mit dem Expressionismus aber wird zum Programm, was Manko war, nämlich die unvermeidlichen Spuren des jeweiligen Ichs im Werk zum Essentiellen, zum Mitobjekt zu machen. Diese Anstrengung gipfelt in zwei Varianten: 1. Im klassischen Surrealismus Dalis z. B. besteht ein Objektbezug primär zur individuellen Intuition, Kognitivität, allgemein formuliert: zur surrealen Bildmotivfindung, gleichgültig, welche Inventi onen es sind, die diese zustandebringt; gleichgültig auch, ob man in diesen Bildern, dem Traum vergleichbar (nach der Lehre Freuds z. B.) nicht bewältigte Erlebnisse, Probleme etc. sieht. Der Surrealismus kann auf Bildern beruhen, die das eigentliche Objekt verstecken, auf Bildern, die das gemeinte Objekt tabuisieren. Jede nicht auf diese psychisch-existentielle Weise gesteuerte Bilderfindung ist ebenso anzunehmen. 154

4 2. Vom extremen Tachismus, z.b. von Werken des Mescalinessers Michaux, aber auch von manchen Werken Pollacks und Sonderborgs bestehen Objektbezüge zu den Erregungszuständen der Künstler zur Zeit der Bildrealisation. Es hat wohl seine Berechtigung, wenn man bezüglich dieser Kreationen von Psychogrammen, auch von Existenzaussagen spricht. In der Tat "beweisen" diese Zeichensysteme in stärkerem Maße Existenz, d.h. das Funktionieren von Primärprozessen, als Essenz, d.h. das Funktionieren von Sekundärprozessen. Der interne Objektbezug Neben dem Tachismus als Extrem mit externem Objektbezug verweise ich auf einen weiteren reinen Fall, den die Geschichte der Kunst in ihrem bisherigen Verlauf herauspräpariert hat: die Konkrete Kunst. Diese besitzt internen Objektbezug, und zwar in dem Sinne, daß nur ein operativer Sinn die semantische Konsequenz sein kann, d.h., daß der Sinn dieser Werke in erster Linie in der kontrollierbaren konsequenten Visualisierung einer strengen Regel 'beruht. Die Kriterien der Kontrolle liefert das Werk selbst, dessen Analyse die Erz~ugungs-Regeln erschließen läßt. Realisierte Konkrete Kunst ist jeweils Gestaltung. Die Gestalt besteht aus Gestaltelementen, die übersummativ einander zugeordnet sind. Versucht man das übersummative von Gestalten zu erklären, so kann man auf informationstheoretischer Basis davon ausgehen, daß zur Information aus der Summe der Gestaltkonstituanten die' Information der Struktur hinzukommt, die die Gestaltordnung stiftet. Unter Struktur wird dabei die Menge der Relationen verstanden, durch die die Gestaltelemente miteinander verbunden sind. Um wieder eine spieltheoretische Analogie einzubringen: Die Struktur kann als Spiel bzw. als Regelsystem verstanden werden; jede der im Rahmen dieser Regel realisierte Gestaltung entspricht einer Partie. Autorepräsentanz, (Auto-)Präsentation oder (Objekt-)Bezug zum externen Interpreten Ebenfalls besonderer Beachtung bedürfen die "Kunst-Objekte", die dem Nouveau Realisme angehören. Ich beziehe mich auf die sogenannten Plakatabrisse von Hains, Villegle, Vostell u.a. (ab 1949) erst formierte sich die Gruppe des Nouveau Realisme um Restany, der auch ihr anerkannter Theoretiker wurde. Auf zweierlei muß hingewiesen werden. 1. Der kreative Akt besteht in der Selektion einer Plakatwand, aus der Vielzahl der in den Straßen anzutreffenden. Verallgemeinert gesagt, ein materiales Etwas, ein Artefakt, verwittert oder sonst wie destruiert, wird ausge- 155

5 wählt. Dies ist nicht neu. Auch die Ready Mades Duchamps und anderer Dadaisten setzen eine Selektion voraus. 2. Von den selegierten Plakatabrissen wird behauptet, daß sie seien, was sie sind, und nichts sonst. Cladders spricht in Anbetracht dieser Objekte von 'Sachen' und formuliert: "Eine Sache ist die, die sie ist" 2. Das kann doch nur heißen, daß diesen "Sachen" der Zeichencharakter abgesprochen wird. Eine Sache, die ist, was sie ist, repräsentiert nicht. Wenn auch Duchamp seine Ready Mades nicht zu ästhetischen Objekten, auch nicht zu Anti Kunst-Werken deklarierte, was vielfach behauptet wird, so sollten sie dennoch als Zeichen verstanden werden. Als Zeichen, die den damaligen etablierten Kunstbetrieb in Frage zu stellen hatten. Ein essentieller Unterschied somit, der zwischen Ready Mades und Plakatabrissen (sowie anderen Objekten des Nouveau Realisme) besteht. Wenn ein Etwas lediglich ist, was es ist, und dieses Etwas als Sache zu gelten hat, dann kann es sich nicht um ein Zeichen, sondern allenfalls um einen potentiellen Zeichenträger hande~n. Autorepräsentanz dieser Art ist Präsentation, Vorstellung einer Sache, eines Dings. Das Cladders-Zitat spricht den Plakatabrissen Zeichencharakter ab. Geht man aber der Frage nach, wie Plakatabrisse rezipiert werden, dann stellt man fest, daß man im allgemeinen überhaupt nicht daran zweifelt, daß es sich bei Plakatabrissen um Zeichen handelt. Strittig ist lediglich die Frage nach deren Bedeutung und Sinn. Interessant ist, daß man durch Rezeptionskonventionen veranlaßt, nicht in Zweifel über den Zeichencharakter eines Phänomens gerät, das gar kein Zeichen ist. Eingeschliffene Konventionen, ''... was ich auf diese und jene vertraute Art und Weise wahrnehme, ist ein Zeichen" werden zur Falle. Man reagiert aufgrund soziokulturell vermittelter Konventionen unreflektiert 3. Es liegt insofern ein archaisches Verhalten vor, als man Bedeutungen dort sucht, wo man sie finden will; nicht Phänomene interpretiert, sondern in Phänomene hineininterpretiert. Es könnte vielleicht gesagt werden, daß die ''Sachen" des Nouveau Realisme, die wir als potentielle Zeichenträger charakterisiert haben, in der (Pseudo-) Rezeption zur Zeichensetzung benützt werden. Diese Zeichen, so möchten wir versuchsweise sagen, haben ihr externes Objekt im externen Interpreten, der der Zeichensetzer ist 4. Offenbar besteht die Notwendigkeit, daß durch Deklaration gelegentlich einem Phänomen, das wie ein Zeichen rezipiert wird, der Zeichencharakter abgesprochen werden muß wie das Exempel Cladders zeigt auch dann noch, wenn es aufgrund von Mißverständnissen zustande kam. Ob bedacht 156

6 wurde, daß damit auch der Status von Kunst aberkannt wurde, sei zumindest zur Diskussion gestellt. Konsequenzen Die tradierte Klassifikation ästhetischer Objekte nach materialen und morphologischen Kriterien ist unserer Meinung nach nicht mehr haltbar. Es wird statt dessen eine Klassifikation vorgeschlagen, die sich zunächst an den Mitteln orientiert, die den Objekten zugrunde liegen. Die externen Bezüge, die ihre Objekte einerseits im Zeichensetzer (Macher), andererseits im Rezipienten haben können, zeigen, daß der vorgeschlagenen Klassifikation unter den Stichwörtern "Kunst als Therapie" und "Kunst als Diagnosemittel" ebenfalls Bedeutung zukomll)t. Die Semioti k ist nicht nu r als Erkenntnismittel zur Analyse von Zeichen anzusetzen, wie das im Bereich der Kunst bereits geschah, sondern auch auf die sinnvolle Ordnung des Untersuchungsmaterials. f Extern c 1- <lj... -o +-' 0 c... ('.! /. 1> C' t> ~ ;_,t> tr ~.;s9fy C' I ~6) ;..f ) '.) vt. ~ ~ ~0.'U " ~ \ ua.>.'ec\j.i.\'il}j.'3 \ u.>.3~~3 C\ ~~ '\J"..._? + ' ::;~ '7:>"' I2j.0 / "" " /.;:,; '7:>"1-.;:,;')-.Q, 157

7 Faßt man die explizierten Charakteristika, nach denen die Klassifikation der Zeichen, mit denen es Kunstgeschichte, Kunstwissenschaft und Kunstdidaktik zu tun haben, in einem Schema zusammen, dann ergibt sich ein sechsfach alternativer Objektbezug. Jeder dieser visualisierten Bezüge entspricht einer Klasse von Kunstobjekten. Ob sich alle sechs Klassen in den nach Trägersystemen vorgeordneten "Familien" als Realisate nachweisen lassen, muß gesondert untersucht werden. Klassifizierung auf semiotischer Basis Betrachtet man auf der Basis des bisher Gesagten die aus der Semiotik hinreichend bekannten Zeichenklassen mit ihren jeweiligen Realitätsthematiken, so stellt man fest, daß Kunstobjekte im hier betrachteten Sinne immer an "Objektrealität" gebunden sind; diese Realitätsgegebenheit eines Kunstwerks muß mindestens 1/3 0 enthalten x Mv(vollständiger Mittelbezug) x M 0 (mittelthematisiertes Objekt) x MI(mittelthematisierter Interpretant) x OM(objektthematisiertes Mittel) x Zv(vollständige Zeichenthematik) x IM(interpretantenthematisiertes Mittel) x Ov(vollständiger Objektbezug) x o 1 (objektthematisierter InterpretantJ._ x I 0 (interpretantenthematisiertes Objekt) x Iv(vollständiger Interpretantenbezug) Aufgrund der o.a. Bestimmung ("Objektrealität") fallen also, sieht man von der speziell ästhetischen Realitatsthematik ( ) ab, vier Zeichenklassen zur Beschreibung von Kunstwerken aus: a) X f~ V b1) X MI b2) X IM c) X I V Anhand dieser vier Zeichenklassen bzw. Realitätsthematiken läßt sich eine negative Bestimmung von Kunst geben und sagen, was ~icht Kunst ist: zu a) Ein Kunstwerk ist als materialr ealisier tes künstliches Objekt nie ein reines Qualizeichen. Hieraus erläutert, daß jedes Kunstwerk im Mittelbezug mindestens ein Sinzeichen ist, d.h. als singuläres Ereignis (z.b. Portrait) zu betrachten ist, daß jedoch sein Gebrauchswert zum 158

8 symbolischen Legizeichen generieren kann (z.b. "Ikonen"). zu b) Handelt es sich bei einem Kunstwerk um ein rhematisches Legizeichen, so ist es weder ikonisch noch symbolisch, sondern muß zwangsläufig indexikalisch sein. D.h. aber nichts anderes, als daß das Kunstwerk in diesem Fall se~ne Ästhetizität, mit anderen Worten seine Zeichenhaftigkeit selbst zu repräsentieren hat und somit sich selbst präsentiert. (Autorepräsentanz im Sinne von x =vollständige Zeichenthematik bzw. "ästhetischer Zustand". Damit ist nicht zu verwechseln der Sachverhalt, daß sich ein Pseudo-Zeichen auf sich selbst bezieht, d.h. keine Repräsentanz vorliegt und damit auch kein Zeichen.) zu c) Ein Kunstwerk kann nicht argumentisch sein. Jedes Kunstwerk besitzt bestenfalls, wenn es nicht "offen" (rhematisch), d.h. als weder wahr noch falsch interpretierbar ist, eine "Abgeschlossenheit" (Dicen t ), die als wahr oder falsch gekennzeichnet werden kann. Ein Kunstwer k als solches kann also in gewissem Sinn "abgeschlossen", jedoch in keinem Fall "vollständig" sein. Damit ergeben sich zur Klassifizierung bzw. Erläuterung die verbleibenden sechs Zeichenklassen und Realitätsthematiken, die nach unserer Bestimmung Kunstwerken zugeordnet werden können: a) X M 0 b) 'x OM c) X zv d) X ov e) X f) X r 0 Prototypen für die sechs vorgeschlagenen Klassen Zwischen den Kunstwerken mit iconischer oder symbolischer Charakteristik, zwischen den beiden Polen a und f, existieren vier weitere Formen von Kunstwerken mit indexikalischer Charakteristik (b, c, d, e). zu a) leonische Kunstwerke sind immer rhematische Sinzeichen, d.h. die bildhafte Darstellung wird zwar immer nur für den Einzelfall gewählt, dennoch hat aber das Icon stets Ähnlichkeit mit vielen Objekten. Deshalb ist die Interpretation eines Icons immer "offen". Als Beispiel für diese Klasse von "Kunst" kann eine Inferno-Darstellung von P. Bruegel d.j. (Höllenbruegel) dienen. Auch die Werke des Realismus und 159

9 [II, "I Impressionismus gehören wohl zu hohem Prozentsatz dieser Klasse an. (Bei einer Feinklassifikation wäre darauf zu achten, ob sich die zu klassifizierenden Icons auf erfahrbare, fingierte oder fiktive Objekte beziehen.) zu b) Als Beispiel rhematisch-indexikalischer Sinzeichenrist z.b. die "Madonna vor dem Ofenschirm" des Meisters von Flemalle (R. Campin) zu nennen. Auf diesem Bild wird der konventionelle Heiligenschein durch den oberen, halbkreisförmigen Abschluß eines Ofenschirms ersetzt. (Bei genauer Betrachtung züngeln über den oberen Rand Flämmchen aus dem zugestellten Kamin.) Der Ofenschirm steht als Index für den Heiliqenschein; die Interpretation ist dem Betrachter überlassen, also ein rhematischer Befund. zu c) Für diese Klasse kann das Werk Mondrians stehen, als Beispiel ungegenständlich abstrakter Kunst. Aber auch ungegenständliche Kunst anderer Entstehung gehört hierher - z.b. die Werke Kandinskys zur Bauhaus Zeit-, sofern diese nicht als Realisierung eines Konstruktionsprinzips bestimmt werden kann. Es handelt sich jeweils um rhematisch-indexikalische Legizeichen. zu d) In Unterscheidung zu abstrakter Kunst ist hier, trotzaller möglichen Ähnlichkeiten im Erscheinungsbild, die konkrete, auf Konstruktionsprinzipien beruhende Kunst z.b. mit den Vertretern Bill und Lohse anzuführen, die das ihr zugrundeliegende Konstruktionsprinzip als dicentisch-indexikalisches Sinzeichen (auto-) repräsentiert. zu e) Im Tachismus finden wir einen typischen Vertreter dieser "Kunstklasse", die in doppeltem Objektbezug auf den Künstler als primäre Bezugsperson für das Kunstwerk (dicentisch-indexikalisches Legizeichen) selbst hinweist. (Z. B. Mi chaux) zu f) Im Gegensatz zu iconischen Darstellungen sind symbolische Darstellungen immer dicentische Legizeichen, d.h. Aussagen über konventionalisierten Bereichen. Als Beispiel sind hier die symbolischen/allegorischen Darstellungen von Jahreszeiten, Lebensaltern, Elementen zu nennen, aber auch z.b. flämische Memento-mari-Darstellungen. Selbstverständlich ist diese Klasse, so wie die bereits aufgeführten, auch durch zeitgenössische Kunst repräsentiert. Als Beispiel kann 'die Plastik "la ville detruite" (Mahnmal an die Zerstörung Rotterdams) von Zadkine gelten. Anhand des semiotischen Begriffsapparates der "Stuttgarter Schule" 5 6 wurde es möglich, wenigstens in erster Näherung, eine neue Klassifizierung von 160

10 Kunstwerken vorzuschlagen, die nicht die üblichen historischen, regionalen oder biografischen Kriterien benutzt, sondern über diese Kriterien hinaus allgemeine relationale und strukturale Klassifizierungsmerkmale in Anwendung bringt. Semiotik als "Wissenschaft vermittelbarer Systeme" wird so auch hier, wenigstens im hy~othetischen Ansatz, zu einer fundierenden und interdisziplinär anwendbaren Grundlage. Anmerkungen Hofmann3 W. 3 Zeichen und Gestalt3 Frankfurt S Cladders3 J. 3 Dufrene3 Hains 3 Rotella3 Villegle3 Vostell3 Ausst.-Kat.3 Staatsgalerie Stuttgart3 Stuttgart S Eine zweite Sorte unreflektierter Einschätzung wird durch angeborene Mechanismen3 z. B. in Anbetracht gewisser visuell wahrnehmbarer Schemata3 ausgelöst. Als bekanntestes Schema dieser Art kann das sogenannte 'Kindchenschema' (K. Lorenz 1943) angegeben werden3 das selbst dann noch seine unreflektierte Wirkung~ mit Folge unreflektierter Handlung tut3 wenn es auf Tierdarstellungen übertragen wird. (Vgl. Lorenz3 K. 3 Uber tierisches und menschliches Verhalten3 München Abb. S. 157). 4 Was hiermit zum Ausdruck kommt3 geht weit über die kreativen Inventionen hinaus3 die bei jeder Zeichendekodierung dem Rezipienten abverlangt werden. Diese hier angesprochene (verkappte) Variante der Zeichensetzung kann ihre Ursache darin haben3 daß der Rezipient nur vermeintlich mit einem Zeichen konfrontiert ist3 das Phänomen aber aufgrund der Situation wie ein Zeichen behandelt und statt der vermeintlichen Dekodierung3 Kodierung vornimmt3 wenn auch auf höchst privater Basis. Eine weitere Ursache ist dadurch gegeben3 daß zwar ein Zeichen zur Dekodierung vorliegt3 diese aber inadäquat "fehlerhaft" vorgenommen wird. Dieser Fall ist durch folgendes Zitat belegt: "Bei der ästhetischen Erörterung dieser Frage hat die Verwendung des Wortes "Gefühl" ein merkwürdiges Scheinproblem geschaffen. Eingeführt wurde der Begriff durch die Theorie der Einfühbung3 nach der die Architektur oder die Musik ihre Ausdruckskraft vergangen (H.B.: muß wohl heißen "vergangenen") Erfahrungen des Betrachters oder Hörers verdanken3 Erfahrungen3 die von ihm aufpassende Objekte projiziert werden. " (Arnheim3 R. 3 Zur Psychologie der Kunst3 Köln S. 238) (Pseudo-) Zeichen3 die eigentlich nur potentielle Zeichenträger sind und Zeichen3 die in starkem Maße "Einfühlung"3 diese besondere Art der Identifikation3 auf breiter Basis evozieren3 sind wohl eine Quelle der massenhaften Bewunderung von Künstlern. (Vgl. Brög3 H. 3 Zum Geniebegriff3 Ratingen/Kastellaun/Düsseldorf Stichwort: Gemeinde) 5 Bense3 M. 3 Semiotische Prozesse und Systeme3 1975; Bense3 M. 3 Die Unwahrscheinlichkeit des J[sthetischen und die semiotische Konzeption der Kunst Walther3 E. 3 Allgemeine Zeichenlehre3 2. Aufl

11 J~hrgang, Heft 1/2, 1980 INHALT Robert Marty Sur la reduation triadique 5 Georg Nees Fixpunktsemantik und Semiotik 10 Wolfgang Berger Vber Iaonizität 19 Angelika H. Karger Vber Repräsentationswerte 23 Elisabeth Walther Ergänzende Beme:rkungen zur Differenzierung der Subzeichen 30 Mechtild Keiner Zur Bezeichnungs- und Bedeutungsfunktion 34 Robert E. Taranto The Meahanias of Semiotias and of the "Human Mind", II 41 Jarmila Hoensch Zeiahengebung. Ein Versuch über die thetische Freiheit 53 Gerard Deledalle Un aspeat meaonnu de l'influenae de Peirae sur la "phenomenologie" de James 59 Georg Galland Semiotische Anmerkung zur "Theorie dialektisaher Satzsysteme" 62 Marguerite Böttner Notes semiotiques et parasemiotiques sur l'outi4 67 Günther Sigle Eine semiotische Untersuchung von Montagues Grammatik 74 Peter Beckmann Semiotische Analyse einiger Grundbegriffe der intuitionistisahen sowie der formalisitisahen Mathematik 79 Hanna Buczynska-Garewicz: Semiotias and the 'Newspeak' 91 Armando Plebe Ideen zu einer semiotisanen Verslehre 100 Pietro Emanuele Die Veränderungen der Zeichenklassen in Diahtungsübersetzungen 109 Regina Podlenski Schematische Schönheit - semiotische und rhetorische Grundlagen der MUsik 119 Gerhard Wiesenfarth Gliederung und Superierung im makroästhetischen Besahreibungsmodell 128 Udo Bayer Zur Semiotik des Syntaxbegriffs in der Malerei 143 Hans Brög/ Kunstwissenschaft und Semiotik-. Versuch einer Hans Michael Stiebing neuen Klassifikation 152 Christel Berger Kommunikationsprozesse in Arbeitsabläufen der Produktion 162 Barbara Wiehelhaus Visuelle Lehr- und Lernmittel in Schulbüchern unter semiotischem Aspekt 170 Siegfried Zellmer Mögliche Bedeutung der Semiotik für Wissenschaftstheorie und Pädagogik 178 Elisabeth Walther Semiotikforschung am Stuttgarter Institut 185

die von a nicht ausgesagt werden kann, weil man nicht sagen kann "a ist rot und a ist nicht rot" (v.m.g), geht also über in

Georg Galland SE~1IOTISCHE ANt~ERKUNG ZUR "THEORIE DIALEKTISCHER SATZSYSTEME" Die Kenntnis von t~ax Benses "Theorie dialektischer Satzsysteme"- "Eine Untersuchung über die sogenannte dialektische Methode"

Georg Galland SE~1IOTISCHE ANt~ERKUNG ZUR "THEORIE DIALEKTISCHER SATZSYSTEME" Die Kenntnis von t~ax Benses "Theorie dialektischer Satzsysteme"- "Eine Untersuchung über die sogenannte dialektische Methode"

EINE SEMIOTISCHE UNTERSUCHUNG VON MONTAGUES GRAMMATIK

111 Günther Sigle EINE SEMIOTISCHE UNTERSUCHUNG VON MONTAGUES GRAMMATIK Im folgenden soll anhand des von R. Montague in /4/ gegebenen Fragments des Englischen untersucht werden, wie eine semiotische Fundierung

111 Günther Sigle EINE SEMIOTISCHE UNTERSUCHUNG VON MONTAGUES GRAMMATIK Im folgenden soll anhand des von R. Montague in /4/ gegebenen Fragments des Englischen untersucht werden, wie eine semiotische Fundierung

Zeichenumgebungen II. Kategoriale Umgebungen

Prof. Dr. Alfred Toth Zeichenumgebungen II. Kategoriale Umgebungen 1. Wie wir in Toth (2009) gesehen hatten, kreiert ein konkretes Zeichen, d.h. die konkrete Zeichenrelation KZR = (M, M, O, I) zwei semiotische

Prof. Dr. Alfred Toth Zeichenumgebungen II. Kategoriale Umgebungen 1. Wie wir in Toth (2009) gesehen hatten, kreiert ein konkretes Zeichen, d.h. die konkrete Zeichenrelation KZR = (M, M, O, I) zwei semiotische

Prof. Dr. Alfred Toth. Ist Verfremdung ein ontischer oder ein semiotischer Prozeß?

Prof. Dr. Alfred Toth Ist Verfremdung ein ontischer oder ein semiotischer Prozeß? 1. In Toth (2014 a-e) hatten wir uns mit angeblichen Zeichen beschäftigt, die dem semiotischen Axiom, wonach die thetische

Prof. Dr. Alfred Toth Ist Verfremdung ein ontischer oder ein semiotischer Prozeß? 1. In Toth (2014 a-e) hatten wir uns mit angeblichen Zeichen beschäftigt, die dem semiotischen Axiom, wonach die thetische

MöGLICHE BEDEUTUNG DER SEMIOTIK FüR WISSENSCHAFTSTHEORIE UND PÄDAGOGIK

1/',11! Siegfried Zellmer MöGLICHE BEDEUTUNG DER SEMIOTIK FüR WISSENSCHAFTSTHEORIE UND PÄDAGOGIK 1. Ein wissenschaftstheoretisches Problem Versteht man unter Wissenschaftstheorie etwa "die analytische

1/',11! Siegfried Zellmer MöGLICHE BEDEUTUNG DER SEMIOTIK FüR WISSENSCHAFTSTHEORIE UND PÄDAGOGIK 1. Ein wissenschaftstheoretisches Problem Versteht man unter Wissenschaftstheorie etwa "die analytische

Semiotik. Wintersemester 2001/2002. Vorlesung: Mittwoch, 18 2o h, Hs. C Lorenz Engell

Wintersemester 2001/2002 Vorlesung: Semiotik Mittwoch, 18 2o h, Hs. C Lorenz Engell 11. Vorlesung (23. 1. 2002): Peirce und Deleuze: Die Bildzeichen des Films Tabelle 1: Zeichenklassen nach Peirce 1) 1.1

Wintersemester 2001/2002 Vorlesung: Semiotik Mittwoch, 18 2o h, Hs. C Lorenz Engell 11. Vorlesung (23. 1. 2002): Peirce und Deleuze: Die Bildzeichen des Films Tabelle 1: Zeichenklassen nach Peirce 1) 1.1

Natürliche Zeichen, künstliche Zeichen und kategoriale Objekte

Prof. Dr. Alfred Toth Natürliche Zeichen, künstliche Zeichen und kategoriale Objekte 1. In der Semiotik ist, von den Peirceschen Differenzierungen der Objektbezüge (vgl. Walther 1979, S. 90 ff.) abgesehen,

Prof. Dr. Alfred Toth Natürliche Zeichen, künstliche Zeichen und kategoriale Objekte 1. In der Semiotik ist, von den Peirceschen Differenzierungen der Objektbezüge (vgl. Walther 1979, S. 90 ff.) abgesehen,

Ästhetik ist die Theorie der ästhetischen Erfahrung, der ästhetischen Gegenstände und der ästhetischen Eigenschaften.

16 I. Was ist philosophische Ästhetik? instrumente. Die Erkenntnis ästhetischer Qualitäten ist nur eine unter vielen möglichen Anwendungen dieses Instruments. In diesem Sinn ist die Charakterisierung von

16 I. Was ist philosophische Ästhetik? instrumente. Die Erkenntnis ästhetischer Qualitäten ist nur eine unter vielen möglichen Anwendungen dieses Instruments. In diesem Sinn ist die Charakterisierung von

SEMIOTIKFORSCHUNG AM STUTTGARTER INSTITUT

SEMIOTIKFORSCHUNG AM STUTTGARTER INSTITUT Mit der Errichtung des "Lehrstuhls für Philosophie und Wissenschaftstheorie" an der Universität Stuttgart im Jahre 1949 und mit der Berufung von Max Bense auf

SEMIOTIKFORSCHUNG AM STUTTGARTER INSTITUT Mit der Errichtung des "Lehrstuhls für Philosophie und Wissenschaftstheorie" an der Universität Stuttgart im Jahre 1949 und mit der Berufung von Max Bense auf

Zeichenrelationen mit fehlenden Relata

Prof. Dr. Alfred Toth Zeichenrelationen mit fehlenden Relata 1. Wir hatten bereits in Toth (2009a, b, c) Zeichenrelationen untersucht, die keinen Zeichenträger, kein Objekt oder keinen Zeichensetzer haben.

Prof. Dr. Alfred Toth Zeichenrelationen mit fehlenden Relata 1. Wir hatten bereits in Toth (2009a, b, c) Zeichenrelationen untersucht, die keinen Zeichenträger, kein Objekt oder keinen Zeichensetzer haben.

SCHEMATISCHE SCHöNHEIT - SEMIOTISCHE UND RHETORISCHE GRUNDLAGEN DER MUSIK

ReCJina Podlenski SCHEMATISCHE SCHöNHEIT - SEMIOTISCHE UND RHETORISCHE GRUNDLAGEN DER MUSIK "Das Kriterium ist hier gar nicht die absolute Wahrheit, eher eine Ahnung der absoluten Schönheit, wenn es so

ReCJina Podlenski SCHEMATISCHE SCHöNHEIT - SEMIOTISCHE UND RHETORISCHE GRUNDLAGEN DER MUSIK "Das Kriterium ist hier gar nicht die absolute Wahrheit, eher eine Ahnung der absoluten Schönheit, wenn es so

Was Unterscheidungen und Ähnlichkeiten über deren Vergleichbarkeit verraten

Readymade mit Selfie Was Unterscheidungen und Ähnlichkeiten über deren Vergleichbarkeit verraten Michael Kröger Tradition wird im Stil durch Abweichung respektiert Niklas Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft,

Readymade mit Selfie Was Unterscheidungen und Ähnlichkeiten über deren Vergleichbarkeit verraten Michael Kröger Tradition wird im Stil durch Abweichung respektiert Niklas Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft,

Morphismen zwischen Teilrelationen der raumsemiotischen Matrix und den ontischen Relationen XII

Prof. Dr. Alfred Toth Morphismen zwischen Teilrelationen der raumsemiotischen Matrix und den ontischen Relationen XII 1. Es dürfte jedem mit der Semiotik Vertrauten bekannt sein, daß sich die von Bense

Prof. Dr. Alfred Toth Morphismen zwischen Teilrelationen der raumsemiotischen Matrix und den ontischen Relationen XII 1. Es dürfte jedem mit der Semiotik Vertrauten bekannt sein, daß sich die von Bense

Prof. Dr. Alfred Toth. Ein semiotisches Viereck

Prof. Dr. Alfred Toth Ein semiotisches Viereck 1. In Toth (2012) wurde argumentiert, daß das Zeichen als triadische Relation ZR = (M, O, I) relativ zu seinem bezeichneten Objekt im Verhältnis von subjektivem

Prof. Dr. Alfred Toth Ein semiotisches Viereck 1. In Toth (2012) wurde argumentiert, daß das Zeichen als triadische Relation ZR = (M, O, I) relativ zu seinem bezeichneten Objekt im Verhältnis von subjektivem

Hans Brög DAS EIGENTLICHE SELBSTBILDNIS

Hans Brög DAS EIGENTLICHE SELBSTBILDNIS W.A. Koch hat 1971 zu; Struktur des Happenings seine Forschungsergebniss~ vorgelegt 1 und 1972 untersuchte W. Nöth Strukturen des Happenings, zeigte Verwandtschaften

Hans Brög DAS EIGENTLICHE SELBSTBILDNIS W.A. Koch hat 1971 zu; Struktur des Happenings seine Forschungsergebniss~ vorgelegt 1 und 1972 untersuchte W. Nöth Strukturen des Happenings, zeigte Verwandtschaften

Zeitgenössische Kunst verstehen. Wir machen Programm Museumsdienst Köln

Zeitgenössische Kunst verstehen Wir machen Programm Museumsdienst Köln Der Begriff Zeitgenössische Kunst beschreibt die Kunst der Gegenwart. In der Regel leben die Künstler noch und sind künstlerisch aktiv.

Zeitgenössische Kunst verstehen Wir machen Programm Museumsdienst Köln Der Begriff Zeitgenössische Kunst beschreibt die Kunst der Gegenwart. In der Regel leben die Künstler noch und sind künstlerisch aktiv.

2. Nun geht aus Toth (2014b) hervor, daß der vollständigen Tabelle der ontischen Lagerelationen. Kategorie WOHER-Relation WO-Relation

Prof. Dr. Alfred Toth Vollständige und unvollständige ontisch-semiotische semiotische Isomorphien 1. Bense hatte wiederholt auf die verdoppelte Natur der Subzeichen, d.h. der dyadischen Teilrelationen

Prof. Dr. Alfred Toth Vollständige und unvollständige ontisch-semiotische semiotische Isomorphien 1. Bense hatte wiederholt auf die verdoppelte Natur der Subzeichen, d.h. der dyadischen Teilrelationen

Fach Kunstpädagogik / Bildende Kunst

Modulbeschreibungen Fach Kunstpädagogik / Bildende Kunst Stand: 2010-09-30 2. Modul KU-1 3. Modulbezeichnung Bildende Kunst Grundlagen künstlerischer Lehrbereiche I Ellen Mäder-Gutz Bernd Selle 6. Kompetenzen

Modulbeschreibungen Fach Kunstpädagogik / Bildende Kunst Stand: 2010-09-30 2. Modul KU-1 3. Modulbezeichnung Bildende Kunst Grundlagen künstlerischer Lehrbereiche I Ellen Mäder-Gutz Bernd Selle 6. Kompetenzen

EINIGE ERGÄNZENDE BEMERKUNGEN ZUM ARTIKEL VON KARL GFESSER wdie ALLTÄGLICHE ARGUMENTATION: ANALOGIE UND INDUKTION

Elisabeth Wal ther EINIGE ERGÄNZENDE BEMERKUNGEN ZUM ARTIKEL VON KARL GFESSER wdie ALLTÄGLICHE ARGUMENTATION: ANALOGIE UND INDUKTION Karl Gfesser hat in dem oben genannten Artikel CSemiosis 49, 44-51)

Elisabeth Wal ther EINIGE ERGÄNZENDE BEMERKUNGEN ZUM ARTIKEL VON KARL GFESSER wdie ALLTÄGLICHE ARGUMENTATION: ANALOGIE UND INDUKTION Karl Gfesser hat in dem oben genannten Artikel CSemiosis 49, 44-51)

Bildnerisches und Technisches Gestalten

Kantonsschule Ausserschwyz Bildnerisches und Technisches Gestalten Bildungsziele Bildnerisches und Technisches Gestalten ist Ästhetische Bildung. Sie umfasst die praktische Auseinandersetzung mit der künstlerisch

Kantonsschule Ausserschwyz Bildnerisches und Technisches Gestalten Bildungsziele Bildnerisches und Technisches Gestalten ist Ästhetische Bildung. Sie umfasst die praktische Auseinandersetzung mit der künstlerisch

1. Ein Objekt, das nach Bense (1967, S. 9) qua Metaobjekt zum Zeichen erklärt wird, benötigt zunächst einen Zeichenträger:

Prof. Dr. Alfred Toth Der Verbrauch von Zeichen 1. Ein Objekt, das nach Bense (1967, S. 9) qua Metaobjekt zum Zeichen erklärt wird, benötigt zunächst einen Zeichenträger: Ω M Nun ist aber M selbst ein

Prof. Dr. Alfred Toth Der Verbrauch von Zeichen 1. Ein Objekt, das nach Bense (1967, S. 9) qua Metaobjekt zum Zeichen erklärt wird, benötigt zunächst einen Zeichenträger: Ω M Nun ist aber M selbst ein

Prof. Dr. Alfred Toth. Graphentheoretische Semiotik. 0. Vorbemerkung

Prof. Dr. Alfred Toth Graphentheoretische Semiotik 0. Vorbemerkung Die Idee, Graphen zur Formalisierung der Semiotik zu benutzen, geht bereits auf Peirce zurück: Die Existenzgraphen, wie Peirce sie zuerst

Prof. Dr. Alfred Toth Graphentheoretische Semiotik 0. Vorbemerkung Die Idee, Graphen zur Formalisierung der Semiotik zu benutzen, geht bereits auf Peirce zurück: Die Existenzgraphen, wie Peirce sie zuerst

2.2.4 Logische Äquivalenz

2.2.4 Logische Äquivalenz (I) Penélope raucht nicht und sie trinkt nicht. (II) Es ist nicht der Fall, dass Penélope raucht oder trinkt. Offenbar behaupten beide Aussagen denselben Sachverhalt, sie unterscheiden

2.2.4 Logische Äquivalenz (I) Penélope raucht nicht und sie trinkt nicht. (II) Es ist nicht der Fall, dass Penélope raucht oder trinkt. Offenbar behaupten beide Aussagen denselben Sachverhalt, sie unterscheiden

3. Wie kann nun aber auf der Basis der tetradischen Präzeichenrelation die Unterscheidung von Denotation und Konnotation eingeführt werden?

Prof Dr Alfred Toth Denotation und Konnotation 1 Die heute allbekannte Unterscheidung von denotativer und konnotativer Bedeutung geht nach Nöth (1985, S 74 ff) auf Hjelmslev zurück, wurde aber durch das

Prof Dr Alfred Toth Denotation und Konnotation 1 Die heute allbekannte Unterscheidung von denotativer und konnotativer Bedeutung geht nach Nöth (1985, S 74 ff) auf Hjelmslev zurück, wurde aber durch das

Die relationale Struktur semiotischer Kontexturübergänge

Prof. Dr. Alfred Toth Die relationale Struktur semiotischer Kontexturübergänge 1. In Toth (2009) wurde argumentiert, die Überwindung räumlicher und zeitlicher Distanz sei der Hauptgrund der Zeichenerfindung

Prof. Dr. Alfred Toth Die relationale Struktur semiotischer Kontexturübergänge 1. In Toth (2009) wurde argumentiert, die Überwindung räumlicher und zeitlicher Distanz sei der Hauptgrund der Zeichenerfindung

Juli Modulhandbuch. Bildende Kunst Campus Landau. Lehramtsbezogener Bachelorstudiengang

Juli 2010 Modulhandbuch Bildende Kunst Campus Landau Studienmodule Bildende Kunst Modul 1: Fachgrundlagen der Kunstdidaktik und Kunstwissenschaft 180 1. 4. Sem. 1) Ziele und Inhalte der Kunstpädagogik

Juli 2010 Modulhandbuch Bildende Kunst Campus Landau Studienmodule Bildende Kunst Modul 1: Fachgrundlagen der Kunstdidaktik und Kunstwissenschaft 180 1. 4. Sem. 1) Ziele und Inhalte der Kunstpädagogik

Wissenschaftstheorie und Ethik

Wissenschaftstheorie und Ethik Kritischer Rationalismus (KR) Doz. Dr. Georg Quaas: Wissenschaftstheorie und Ethik, SoSe 2012 1 3.4 Kritik des Psychologismus in der Erkenntnistheorie Gegenstand: Erkenntnis

Wissenschaftstheorie und Ethik Kritischer Rationalismus (KR) Doz. Dr. Georg Quaas: Wissenschaftstheorie und Ethik, SoSe 2012 1 3.4 Kritik des Psychologismus in der Erkenntnistheorie Gegenstand: Erkenntnis

Semiotik der Sprache - Semiotik des Comics. Das Verhältnis von Sprache, Bild und Welt

Semiotik der Sprache - Semiotik des Comics Das Verhältnis von Sprache, Bild und Welt Der Mensch ist definierbar als animal simbolicum (E. Cassirer) > Sprachliche Zeichen haben Verweisfunktion Semiotik

Semiotik der Sprache - Semiotik des Comics Das Verhältnis von Sprache, Bild und Welt Der Mensch ist definierbar als animal simbolicum (E. Cassirer) > Sprachliche Zeichen haben Verweisfunktion Semiotik

Wissenschaftliches Schreiben. Recherche- und Schreibseminar Melanie Seiß

Wissenschaftliches Schreiben Recherche- und Schreibseminar Melanie Seiß Inhalt Wissenschaftliche Arbeit Nach Beendigung der Vorarbeit: Gliederung und Literatur mit DozentIn besprechen vor Beginn des Schreibens:

Wissenschaftliches Schreiben Recherche- und Schreibseminar Melanie Seiß Inhalt Wissenschaftliche Arbeit Nach Beendigung der Vorarbeit: Gliederung und Literatur mit DozentIn besprechen vor Beginn des Schreibens:

Interdisziplinäre fachdidaktische Übung: Sprache und Modelle. SS 2015: Grossmann, Jenko

Interdisziplinäre fachdidaktische Übung: Sprache und Modelle SS 2015: Grossmann, Jenko Einleitung Was ist ein Modell? Sprachlich orientierte Modelle Beispiele Wie entstehen Modelle? Zusammenhang Modell

Interdisziplinäre fachdidaktische Übung: Sprache und Modelle SS 2015: Grossmann, Jenko Einleitung Was ist ein Modell? Sprachlich orientierte Modelle Beispiele Wie entstehen Modelle? Zusammenhang Modell

Dieter Daniels, Duchamp und die anderen - Der Modellfall einer künstlerischen Wirkungsgeschichte in der Moderne, DuMont, Köln 1992 (second edition

Dieter Daniels, Duchamp und die anderen - Der Modellfall einer künstlerischen Wirkungsgeschichte in der Moderne, DuMont, Köln 1992 (second edition 1994) 380 pages Zusammenfassung: DUCHAMP UND DIE ANDEREN

Dieter Daniels, Duchamp und die anderen - Der Modellfall einer künstlerischen Wirkungsgeschichte in der Moderne, DuMont, Köln 1992 (second edition 1994) 380 pages Zusammenfassung: DUCHAMP UND DIE ANDEREN

Der pragmatische Blick

Der pragmatische Blick Was bedeutet das bisher gesagte für die Methoden in der Bildnerischen Erziehung Der Blick geht von der Kunstpädagogik aus. Blick der Kunst(pädagogik) K. erschließt die Welt wahr

Der pragmatische Blick Was bedeutet das bisher gesagte für die Methoden in der Bildnerischen Erziehung Der Blick geht von der Kunstpädagogik aus. Blick der Kunst(pädagogik) K. erschließt die Welt wahr

DER INDIVIDUELLE MYTHOS DES NEUROTIKERS

DER INDIVIDUELLE MYTHOS DES NEUROTIKERS LACANS PARADOXA Was Sie eine Analyse lehrt, ist auf keinem anderen Weg zu erwerben, weder durch Unterricht noch durch irgendeine andere geistige Übung. Wenn nicht,

DER INDIVIDUELLE MYTHOS DES NEUROTIKERS LACANS PARADOXA Was Sie eine Analyse lehrt, ist auf keinem anderen Weg zu erwerben, weder durch Unterricht noch durch irgendeine andere geistige Übung. Wenn nicht,

Kunst- und Kulturgeschichte

Leistungs- und Lernziele im Fach Kunst- und Kulturgeschichte (Wahlpflichtfach) 01.08.2008 1. Allgemeine Bildungsziele Zentral im Fach Kunst- und Kulturgeschichte ist einerseits die Auseinandersetzung mit

Leistungs- und Lernziele im Fach Kunst- und Kulturgeschichte (Wahlpflichtfach) 01.08.2008 1. Allgemeine Bildungsziele Zentral im Fach Kunst- und Kulturgeschichte ist einerseits die Auseinandersetzung mit

Prof. Dr. Alfred Toth. Die semiotischen Relationalzahlen

Prof. Dr. Alfred Toth Die semiotischen Relationalzahlen 1. Im Rahmen seiner Einführung der Primzeichen hatte Bense festgehalten: Man bemerkt leicht, dass damit die Kardinalzahl der fundamentalkategorialen

Prof. Dr. Alfred Toth Die semiotischen Relationalzahlen 1. Im Rahmen seiner Einführung der Primzeichen hatte Bense festgehalten: Man bemerkt leicht, dass damit die Kardinalzahl der fundamentalkategorialen

Rezension zum Aufsatz von Wolfgang Klafki: "Studien zur Bildungstheorie und Didaktik"

Pädagogik Simone Strasser Rezension zum Aufsatz von Wolfgang Klafki: "Studien zur Bildungstheorie und Didaktik" Rezension / Literaturbericht Rezension zum Aufsatz von Wolfang Klafki: Studien zur Bildungstheorie

Pädagogik Simone Strasser Rezension zum Aufsatz von Wolfgang Klafki: "Studien zur Bildungstheorie und Didaktik" Rezension / Literaturbericht Rezension zum Aufsatz von Wolfang Klafki: Studien zur Bildungstheorie

1. Wir gehen aus vom Anfang des Prologes des Johannes-Evangeliums:

Prof. Dr. Alfred Toth Der semiotische Schöpfungsprozesses 1. Wir gehen aus vom Anfang des Prologes des Johannes-Evangeliums: Darin wird folgendes berichtet: Zeile 1: Das Wort, d.h. das Zeichen, ist primordial

Prof. Dr. Alfred Toth Der semiotische Schöpfungsprozesses 1. Wir gehen aus vom Anfang des Prologes des Johannes-Evangeliums: Darin wird folgendes berichtet: Zeile 1: Das Wort, d.h. das Zeichen, ist primordial

Wahrnehmung und Kunst

Wahrnehmung und Kunst Aus: Irvin Rock: Vom visuellen Reiz zum Sehen und Erkennen. Heidelberg, Berlin; Spektrum, Akadem. Verlag, 1998 Malerei kann auf einer zweidimensionalen Fläche die Illusion eines dreidimensionalen

Wahrnehmung und Kunst Aus: Irvin Rock: Vom visuellen Reiz zum Sehen und Erkennen. Heidelberg, Berlin; Spektrum, Akadem. Verlag, 1998 Malerei kann auf einer zweidimensionalen Fläche die Illusion eines dreidimensionalen

Kommunikation und Interaktion

Karl-Hermann Schafer Kommunikation und Interaktion Grundbegriffe einer Padagogik des Pragmatismus VSVERLAG FUR SOZIALWISSENSCHAFTEN Einleitung und Uberblick 11 Lernziele 13 1 Shannon und Weaver: Kommunikationstheorie

Karl-Hermann Schafer Kommunikation und Interaktion Grundbegriffe einer Padagogik des Pragmatismus VSVERLAG FUR SOZIALWISSENSCHAFTEN Einleitung und Uberblick 11 Lernziele 13 1 Shannon und Weaver: Kommunikationstheorie

ABENDGYMNASIUM GRAZ Marschallgasse 19-21, 8020 Graz

KERNSTOFFGEBIETE BILDNERISCHE ERZIEHUNG 5. Klasse: Zeichnung - Seit wann gibt es diese Technik - Verschiedenen Techniken kennen - Formen der Zeichnung (Skizze, Vorzeichnung etc.) kurz umreißen, was damit

KERNSTOFFGEBIETE BILDNERISCHE ERZIEHUNG 5. Klasse: Zeichnung - Seit wann gibt es diese Technik - Verschiedenen Techniken kennen - Formen der Zeichnung (Skizze, Vorzeichnung etc.) kurz umreißen, was damit

Theorienstrukturalismus in einem starren Rahmenwerk. Christian Damböck Institut Wiener Kreis

Theorienstrukturalismus in einem starren Rahmenwerk Christian Damböck Institut Wiener Kreis 6.5.2011 1 1. Das starre Rahmenwerk 2 Das strukturalistische Rahmenwerk Im Strukturalismus liegen Strukturen

Theorienstrukturalismus in einem starren Rahmenwerk Christian Damböck Institut Wiener Kreis 6.5.2011 1 1. Das starre Rahmenwerk 2 Das strukturalistische Rahmenwerk Im Strukturalismus liegen Strukturen

Prof. Dr. Alfred Toth. Die Teilrelationen der Objektrelation

Prof. Dr. Alfred Toth Die Teilrelationen der Objektrelation 1. Wie in Toth (2012a) dargestellt, setzen logische Semiotiken wie diejenigen von Klaus (1973) und von Menne (1992, S. 38 ff.) die Isomorphie

Prof. Dr. Alfred Toth Die Teilrelationen der Objektrelation 1. Wie in Toth (2012a) dargestellt, setzen logische Semiotiken wie diejenigen von Klaus (1973) und von Menne (1992, S. 38 ff.) die Isomorphie

Die Studienordnung gilt für das Magisterstudium im Fach Kunstpädagogik und Kunstdidaktik.

22 T e i l s t u d i e n o r d n u n g für das Fach 3. Kunstpädagogik und Kunstdidaktik (Haupt- und Nebenfach) für den Magisterstudiengang der Universität Bamberg 1 Geltungsbereich Die Studienordnung gilt

22 T e i l s t u d i e n o r d n u n g für das Fach 3. Kunstpädagogik und Kunstdidaktik (Haupt- und Nebenfach) für den Magisterstudiengang der Universität Bamberg 1 Geltungsbereich Die Studienordnung gilt

EF/1 EF/2 Q1/1 Q1/2 Q2/1 Q2/2 Gk Anzahl Gk Stunden 1 2 2U 2U 3U 3Z Lk Anzahl Lk Stunden - - 3U 3U 4U 4,25Z

Kriterien zur Leistungsbewertung Schriftliche Arbeiten Verteilung der Klausuren in den einzelnen Jahrgangsstufen U:= Unterrichtsstunden Z:= Zeitstunden EF/1 EF/2 Q1/1 Q1/2 Q2/1 Q2/2 Gk Anzahl 1 1 2 2 2

Kriterien zur Leistungsbewertung Schriftliche Arbeiten Verteilung der Klausuren in den einzelnen Jahrgangsstufen U:= Unterrichtsstunden Z:= Zeitstunden EF/1 EF/2 Q1/1 Q1/2 Q2/1 Q2/2 Gk Anzahl 1 1 2 2 2

allgemeinere, meta-semiotische und meta-mathematische Konzeptionen dieser "Eigenrealität" im Rahmen des relationalen Zeichen-Systems

M ax Be nse BERICHT III über DIE "EIGENREALITÄT" VON ZEICHEN Währe n d i m e r s t e n Be r i c h t ü b e r d i e " Ei g e n r e a li t ä t" d e s Z e i c h e n s a 1 s solcher gesprochen wurde und im

M ax Be nse BERICHT III über DIE "EIGENREALITÄT" VON ZEICHEN Währe n d i m e r s t e n Be r i c h t ü b e r d i e " Ei g e n r e a li t ä t" d e s Z e i c h e n s a 1 s solcher gesprochen wurde und im

Prof. Dr. Alfred Toth. Semiotische Bigraphen

Prof. Dr. Alfred Toth Semiotische Bigraphen 1. Bigraphen wurden erst vor wenigen Jahren von Robin Milner in die Graphentheorie eingeführt in der Erkenntnis, that a notion of discrete space is shared by

Prof. Dr. Alfred Toth Semiotische Bigraphen 1. Bigraphen wurden erst vor wenigen Jahren von Robin Milner in die Graphentheorie eingeführt in der Erkenntnis, that a notion of discrete space is shared by

LEHRPLAN BILNERISCHES GESTALTEN KURZZEITGYMNASIUM

LEHRPLAN BILNERISCHES GESTALTEN KURZZEITGYMNASIUM Stundendotation GF/WF SF EF 3. KLASSE 1. SEM. 2 2. SEM. 2 4. KLASSE 1. SEM. 2 5 2. SEM. 2 5 5. KLASSE 1. SEM. 2 (WF) 4 2 2. SEM. 2 (WF) 4 2 6. KLASSE 1.

LEHRPLAN BILNERISCHES GESTALTEN KURZZEITGYMNASIUM Stundendotation GF/WF SF EF 3. KLASSE 1. SEM. 2 2. SEM. 2 4. KLASSE 1. SEM. 2 5 2. SEM. 2 5 5. KLASSE 1. SEM. 2 (WF) 4 2 2. SEM. 2 (WF) 4 2 6. KLASSE 1.

Thomas von Aquin. Einer der wichtigsten Philosophen der Scholastik; verbindet Philosophie des Aristoteles mit christlicher Theologie

Thomas von Aquin *1224 (1225?) bei Aquino ab ca. 1230 Schüler des Benediktinerklosters auf dem Monte Cassino Studium in Neapel 1243: Eintritt in den Dominikanerorden ab 1244 Studien in Bologna, Paris und

Thomas von Aquin *1224 (1225?) bei Aquino ab ca. 1230 Schüler des Benediktinerklosters auf dem Monte Cassino Studium in Neapel 1243: Eintritt in den Dominikanerorden ab 1244 Studien in Bologna, Paris und

Prof. Dr. Alfred Toth. Qualitative und quantitative Zahlen

Prof. Dr. Alfred Toth Qualitative und quantitative Zahlen 1. Während die von Bense (1981, S. 17 ff.) eingeführten, Primzeichen genannten, Zeichenzahlen quantitative Zahlen sind, sind die von Toth (2015a)

Prof. Dr. Alfred Toth Qualitative und quantitative Zahlen 1. Während die von Bense (1981, S. 17 ff.) eingeführten, Primzeichen genannten, Zeichenzahlen quantitative Zahlen sind, sind die von Toth (2015a)

Schwerpunktfach Bildnerisches Gestalten

Schwerpunktfach Bildnerisches Gestalten 1. Stundendotation 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse 1. Semester 3 3 3 4 2. Semester 3 3 3 4 2. Allgemeine Bildungsziele Es gelten die

Schwerpunktfach Bildnerisches Gestalten 1. Stundendotation 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse 1. Semester 3 3 3 4 2. Semester 3 3 3 4 2. Allgemeine Bildungsziele Es gelten die

Prof. Dr. Alfred Toth. Etikettenschwindel und Mogelpackung

Prof. Dr. Alfred Toth Etikettenschwindel und Mogelpackung 1. Werden z.b. medizinische Tatsachen nicht-medizinisch "erklärt", so nennt man dies unwissenschaftlich. Dasselbe gilt für die nicht-semiotische

Prof. Dr. Alfred Toth Etikettenschwindel und Mogelpackung 1. Werden z.b. medizinische Tatsachen nicht-medizinisch "erklärt", so nennt man dies unwissenschaftlich. Dasselbe gilt für die nicht-semiotische

Operatoren für das Fach Mathematik

Operatoren für das Fach Mathematik Anforderungsbereich I Angeben, Nennen Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne nähere Erläuterungen und Begründungen, ohne Lösungsweg aufzählen Geben Sie die Koordinaten des

Operatoren für das Fach Mathematik Anforderungsbereich I Angeben, Nennen Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne nähere Erläuterungen und Begründungen, ohne Lösungsweg aufzählen Geben Sie die Koordinaten des

Überlegungen zur Kurswahl Kunst in Klasse 11 als Fach oder Hauptfach

Überlegungen zur Kurswahl Kunst in Klasse 11 als Fach oder Hauptfach Ziele des Kerncurriculums In einer sinnenfreudigen und kritischen Auseinandersetzung mit Kunst, Alltagskultur und den visuellen Phänomenen

Überlegungen zur Kurswahl Kunst in Klasse 11 als Fach oder Hauptfach Ziele des Kerncurriculums In einer sinnenfreudigen und kritischen Auseinandersetzung mit Kunst, Alltagskultur und den visuellen Phänomenen

Resümee und pädagogische Konsequenzen

Resümee und pädagogische Konsequenzen (Jürgen Fritz, Tanja Witting, Shahieda Ibrahim, Heike Esser) Welche Spiele vom Spieler gewählt werden und welche inhaltlichen Aspekte von ihm wahrgenommen werden und

Resümee und pädagogische Konsequenzen (Jürgen Fritz, Tanja Witting, Shahieda Ibrahim, Heike Esser) Welche Spiele vom Spieler gewählt werden und welche inhaltlichen Aspekte von ihm wahrgenommen werden und

Grundbegriffe der Mengenlehre

Grundbegriffe der Mengenlehre Krzysztof P. Rybakowski Universität Rostock Fachbereich Mathematik 2003 11 07 1 Vorbemerkungen Ohne die Sprache der Mengenlehre lässt sich Mathematik nicht verstehen. Die

Grundbegriffe der Mengenlehre Krzysztof P. Rybakowski Universität Rostock Fachbereich Mathematik 2003 11 07 1 Vorbemerkungen Ohne die Sprache der Mengenlehre lässt sich Mathematik nicht verstehen. Die

Joachim Stiller. Platon: Menon. Eine Besprechung des Menon. Alle Rechte vorbehalten

Joachim Stiller Platon: Menon Eine Besprechung des Menon Alle Rechte vorbehalten Inhaltliche Gliederung A: Einleitung Platon: Menon 1. Frage des Menon nach der Lehrbarkeit der Tugend 2. Problem des Sokrates:

Joachim Stiller Platon: Menon Eine Besprechung des Menon Alle Rechte vorbehalten Inhaltliche Gliederung A: Einleitung Platon: Menon 1. Frage des Menon nach der Lehrbarkeit der Tugend 2. Problem des Sokrates:

Jahresprogramm der 3 A/B SoGym

Jahresprogramm der 3 A/B SoGym Themen und Inhalte der Kunstgeschichte und der praktische Arbeiten *1. Stunde: Was ist Kunst? Versuch einer Definition was gehört alles zur Bildenden Kunst *Prähistorische

Jahresprogramm der 3 A/B SoGym Themen und Inhalte der Kunstgeschichte und der praktische Arbeiten *1. Stunde: Was ist Kunst? Versuch einer Definition was gehört alles zur Bildenden Kunst *Prähistorische

Heyl, Kindern und Jugendlichen G G EuLA H H EuLA R R EuLA 2.0 Std. Se ab Irelevant für die Examensklausur G,H Mo 16:15-17:45 wöchentlich /K02

Kunst 1 www.ph-freiburg.de/kunst/abteilungssprecher: Prof. Dr. Michael KlantInformationstafeln:Abteilung Kunst: Mensa- /Kunstgebäude, Aufgang zum 1. OGErgänzungsfächer ÄE/BE: HTW-Gebäude, Kunsttrakt, Musiktrakt,

Kunst 1 www.ph-freiburg.de/kunst/abteilungssprecher: Prof. Dr. Michael KlantInformationstafeln:Abteilung Kunst: Mensa- /Kunstgebäude, Aufgang zum 1. OGErgänzungsfächer ÄE/BE: HTW-Gebäude, Kunsttrakt, Musiktrakt,

BA Ed. GyGe (2011), Fach: Kunst. BM 1: Einführung in die künstlerische Praxis (M ) Teilnahmevoraussetzungen: keine 12 LP/ECTS

BA Ed. GyGe (2011), Fach: Kunst BM 1: Einführung in die künstlerische raxis (M.091.8010) Teilnahmevoraussetzungen: keine 12 /ECTS BM 1.1 (K.091.80101) Atelier: Zeichnung Druckgrafik BM 1.2 (K.091.80102)

BA Ed. GyGe (2011), Fach: Kunst BM 1: Einführung in die künstlerische raxis (M.091.8010) Teilnahmevoraussetzungen: keine 12 /ECTS BM 1.1 (K.091.80101) Atelier: Zeichnung Druckgrafik BM 1.2 (K.091.80102)

Modulbeschreibung: Master of Education Bildende Kunst, Gymnasium Stand:

Modulbeschreibung: Master of Education Bildende Kunst, Gymnasium Stand: 28.11.13 Modul 9 Fachdidaktisches Arbeiten: Vertiefung Fachdidaktik 9 300 h 10 LP 3./4. Sem 2 Semester 1. Lehrveranstaltungen Kontaktzeit

Modulbeschreibung: Master of Education Bildende Kunst, Gymnasium Stand: 28.11.13 Modul 9 Fachdidaktisches Arbeiten: Vertiefung Fachdidaktik 9 300 h 10 LP 3./4. Sem 2 Semester 1. Lehrveranstaltungen Kontaktzeit

Veranstaltungen von Michael Lingner an der FH / HAW (Fb: Gestaltung)

Veranstaltungen von Michael Lingner an der FH / HAW (Fb: Gestaltung) 1985-2008 Wintersemester 1985/1986 Wahrnehmungstheoretische und philosophische Grundlagen der Rezeptionsästhetik Ihre Bedeutung für

Veranstaltungen von Michael Lingner an der FH / HAW (Fb: Gestaltung) 1985-2008 Wintersemester 1985/1986 Wahrnehmungstheoretische und philosophische Grundlagen der Rezeptionsästhetik Ihre Bedeutung für

2017 Spacespot NetzwTag WidmaierV Baukultur und der Lehrplan 21

Die Baukultur und der Lehrplan 21 Netzwerktagung 24.11.2017 Luzern Ein paar Dinge zum Lehrplan Webseite Lehrplan 21 Erklärungsfilm zum Lehrplan 21 Gute und schlechte Nachrichten «Baukultur» kommt als Begriff

Die Baukultur und der Lehrplan 21 Netzwerktagung 24.11.2017 Luzern Ein paar Dinge zum Lehrplan Webseite Lehrplan 21 Erklärungsfilm zum Lehrplan 21 Gute und schlechte Nachrichten «Baukultur» kommt als Begriff

FACHSPRACHE. Einführung

FACHSPRACHE Einführung FACHTEXT Der Fachtext ist Instrument und Resultat der im Zusammenhang mit einer spezialisierten gesellschaftlich-produktiven Tätigkeit ausgeübten sprachlich-kommunikativen Tätigkeit;

FACHSPRACHE Einführung FACHTEXT Der Fachtext ist Instrument und Resultat der im Zusammenhang mit einer spezialisierten gesellschaftlich-produktiven Tätigkeit ausgeübten sprachlich-kommunikativen Tätigkeit;

Mathem.Grundlagen der Computerlinguistik I, WS 2004/05, H. Leiß 1

Mathem.Grundlagen der Computerlinguistik I, WS 2004/05, H. Leiß 1 1 Vorbemerkungen Mathematische Begriffe und Argumentationsweisen sind in vielen Fällen nötig, wo man über abstrakte Objekte sprechen und

Mathem.Grundlagen der Computerlinguistik I, WS 2004/05, H. Leiß 1 1 Vorbemerkungen Mathematische Begriffe und Argumentationsweisen sind in vielen Fällen nötig, wo man über abstrakte Objekte sprechen und

Folgen. Definition. Sei M eine beliebige Menge. Eine Abbildung a : N M oder a : N 0 M heißt eine Folge.

Folgen Eine Folge stellt man sich am einfachsten als eine Aneinanderreihung von Zahlen (oder Elementen irgendeiner anderen Menge) vor, die immer weiter geht Etwa,,,,,, oder,,, 8,,,, oder 0,,,,,,,, In vielen

Folgen Eine Folge stellt man sich am einfachsten als eine Aneinanderreihung von Zahlen (oder Elementen irgendeiner anderen Menge) vor, die immer weiter geht Etwa,,,,,, oder,,, 8,,,, oder 0,,,,,,,, In vielen

KAPITEL 1 WARUM LIEBE?

KAPITEL 1 WARUM LIEBE? Warum kann man aus Liebe leiden? Lässt uns die Liebe leiden oder leiden wir aus Liebe? Wenn man dem Glauben schenkt, was die Menschen über ihr Gefühlsleben offenbaren, gibt es offensichtlich

KAPITEL 1 WARUM LIEBE? Warum kann man aus Liebe leiden? Lässt uns die Liebe leiden oder leiden wir aus Liebe? Wenn man dem Glauben schenkt, was die Menschen über ihr Gefühlsleben offenbaren, gibt es offensichtlich

(e.f η,θ,ι ) (k.l,ρ,σ ) ց ց (c.d δ,ε,ζ ) (a.b α,β,γ ) (3.b γ,β,α ) (1.h o,ξ,ν ) (g.h ν,ξ,ο ) (i.j κ,λ,µ ) ց ւ ց ւ [1, 1] [1, 1]

![(e.f η,θ,ι ) (k.l,ρ,σ ) ց ց (c.d δ,ε,ζ ) (a.b α,β,γ ) (3.b γ,β,α ) (1.h o,ξ,ν ) (g.h ν,ξ,ο ) (i.j κ,λ,µ ) ց ւ ց ւ [1, 1] [1, 1] (e.f η,θ,ι ) (k.l,ρ,σ ) ց ց (c.d δ,ε,ζ ) (a.b α,β,γ ) (3.b γ,β,α ) (1.h o,ξ,ν ) (g.h ν,ξ,ο ) (i.j κ,λ,µ ) ց ւ ց ւ [1, 1] [1, 1]](/thumbs/93/111948229.jpg) Prof. Dr. Alfred Toth Kohäsion, Isotopie und Kohärenz 1. Mittel- und Interpretantenbezug sind in der Definition des Peirceschen Zeichens insofern zwei verwandte Kategorien, als beide auf den Begriff des

Prof. Dr. Alfred Toth Kohäsion, Isotopie und Kohärenz 1. Mittel- und Interpretantenbezug sind in der Definition des Peirceschen Zeichens insofern zwei verwandte Kategorien, als beide auf den Begriff des

Bildende Kunst - Schulcurriculum Klasse 7

Bildende Kunst - Schulcurriculum Klasse 7 Graphik Abendmahl (8-10 Stunden; 4 Differenzierungsstunden) Prozessbezogene Kompetenzen Inhaltsbezogene Kompetenzen Die Schülerinnen und Schüler können 3.2.1.

Bildende Kunst - Schulcurriculum Klasse 7 Graphik Abendmahl (8-10 Stunden; 4 Differenzierungsstunden) Prozessbezogene Kompetenzen Inhaltsbezogene Kompetenzen Die Schülerinnen und Schüler können 3.2.1.

Teilstudiengang. Kunst für das Lehramt an Gymnasien. Studienheft

Teilstudiengang Kunst für das Lehramt an Gymnasien Studienheft Willkommen an der Kunsthochschule Kassel Mit der bestandenen Aufnahmeprüfung haben wir nicht Ihre Mappe aufgenommen, sondern Sie als Person,

Teilstudiengang Kunst für das Lehramt an Gymnasien Studienheft Willkommen an der Kunsthochschule Kassel Mit der bestandenen Aufnahmeprüfung haben wir nicht Ihre Mappe aufgenommen, sondern Sie als Person,

Semiotische Vermittlungszahlen zwischen Kardinalität und Ordinalität

Prof. Dr. Alfred Toth Semiotische Vermittlungszahlen zwischen Kardinalität und Ordinalität 1. Bense nannte das Auffinden numerischer Gesetze im Zusammenhang mit den von ihm so genannten Primzeichen (Bense

Prof. Dr. Alfred Toth Semiotische Vermittlungszahlen zwischen Kardinalität und Ordinalität 1. Bense nannte das Auffinden numerischer Gesetze im Zusammenhang mit den von ihm so genannten Primzeichen (Bense

Die Entwicklung der Semiotik : Die Analyse von Ausdrucks- und Darstellungsformen

1 Prof. Dr. Helmut Pape UniversitÄt Wien /UniversitÄt Bamberg Seminar: Gedanken und Blicke als GesprÄche: Peirce dialogische Semiotik (180161 SE) 7. TEXT:Semiotik als Formanalyse aus: H. Pape, Peirce zur

1 Prof. Dr. Helmut Pape UniversitÄt Wien /UniversitÄt Bamberg Seminar: Gedanken und Blicke als GesprÄche: Peirce dialogische Semiotik (180161 SE) 7. TEXT:Semiotik als Formanalyse aus: H. Pape, Peirce zur

Dezimaldarstellung ganzer Zahlen (Division mit Rest) 1 Division mit Rest in der Hochschule

Berufsfeldbezogenes Fachseminar - Zahlentheorie Lisa Laudan Prof. Dr. Jürg Kramer Wintersemester 2014/2015 Dezimaldarstellung ganzer Zahlen (Division mit Rest) 1 Division mit Rest in der Hochschule 1.1

Berufsfeldbezogenes Fachseminar - Zahlentheorie Lisa Laudan Prof. Dr. Jürg Kramer Wintersemester 2014/2015 Dezimaldarstellung ganzer Zahlen (Division mit Rest) 1 Division mit Rest in der Hochschule 1.1

Staatsexamen Lehramt an Grundschulen Kunst

03-KUN-GS01 Theorie und Praxis der bildenden Kunst Theory and Practice in Modern Art 1. Semester jedes Wintersemester Vorlesung "Eigenart und Struktur bildnerischer Werke und Prozesse" (2 SWS) = 30 h Präsenzzeit

03-KUN-GS01 Theorie und Praxis der bildenden Kunst Theory and Practice in Modern Art 1. Semester jedes Wintersemester Vorlesung "Eigenart und Struktur bildnerischer Werke und Prozesse" (2 SWS) = 30 h Präsenzzeit

U. Rausch, 2010 Potenzrechnung 1

U. Rausch, 2010 Potenzrechnung 1 Potenzrechnung 1 Schreibweise und Potenzrechenregeln Unter einer Potenz versteht man ein Symbol der Form a x, gesprochen a hoch x, wobei a und x (reelle) Zahlen sind. Dabei

U. Rausch, 2010 Potenzrechnung 1 Potenzrechnung 1 Schreibweise und Potenzrechenregeln Unter einer Potenz versteht man ein Symbol der Form a x, gesprochen a hoch x, wobei a und x (reelle) Zahlen sind. Dabei

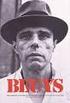

Joseph Beuys - Werk und Wirkung

Medien Catharina Cerezo Joseph Beuys - Werk und Wirkung Bachelorarbeit Universität Konstanz Geisteswissenschaftliche Sektion Fachbereich Literaturwissenschaft Literatur-Kunst-Medien Bachelorarbeit Joseph

Medien Catharina Cerezo Joseph Beuys - Werk und Wirkung Bachelorarbeit Universität Konstanz Geisteswissenschaftliche Sektion Fachbereich Literaturwissenschaft Literatur-Kunst-Medien Bachelorarbeit Joseph

Mündliche Prüfung Didaktik Kunst (bei Prof. Dr. O.M. Reuter)

Mündliche Prüfung Didaktik Kunst (bei Prof. Dr. O.M. Reuter) Auf Seite 2 dieses Dokuments sind die Prüfungsteile aufgeführt. Zu jedem Prüfungsabschnitt ist Literatur vermerkt, die auf jeden Fall präsent

Mündliche Prüfung Didaktik Kunst (bei Prof. Dr. O.M. Reuter) Auf Seite 2 dieses Dokuments sind die Prüfungsteile aufgeführt. Zu jedem Prüfungsabschnitt ist Literatur vermerkt, die auf jeden Fall präsent

Teil (C) Beweisen am Gymnasium

Teil (C) Beweisen am Gymnasium Mathematik ist die beweisende Wissenschaft. Der bekannte Mathematiker Albrecht Beutelspacher bemerkte gar einst, wer Mathematik sage, sage Beweis. Ohne Beweise ist Mathematik

Teil (C) Beweisen am Gymnasium Mathematik ist die beweisende Wissenschaft. Der bekannte Mathematiker Albrecht Beutelspacher bemerkte gar einst, wer Mathematik sage, sage Beweis. Ohne Beweise ist Mathematik

Semiotik Entwurf einer Theorie der Zeichen

Umberto Eco Semiotik Entwurf einer Theorie der Zeichen Übersetzt von Günter Memmert Wilhelm Fink Verlag Zur deutschen Ausgabe 11 Einleitung 13 Vorbemerkung über graphische Konventionen 19 0. Einführung:

Umberto Eco Semiotik Entwurf einer Theorie der Zeichen Übersetzt von Günter Memmert Wilhelm Fink Verlag Zur deutschen Ausgabe 11 Einleitung 13 Vorbemerkung über graphische Konventionen 19 0. Einführung:

Abstrakter Expressionismus. Willkommen

Willkommen... in der grossen Familie derjenigen Künstler, die sich der abstrakten Malerei verschrieben haben. Du wirst berühmten Namen begegnen: Gorky, Pollock, Rothko, Newman, Klein. Diese Maler-Gruppe

Willkommen... in der grossen Familie derjenigen Künstler, die sich der abstrakten Malerei verschrieben haben. Du wirst berühmten Namen begegnen: Gorky, Pollock, Rothko, Newman, Klein. Diese Maler-Gruppe

Aufklärung als Massenbetrug.Von der Kritischen Theorie zur Kritischen Medientheorie

Geisteswissenschaft Stephanie Julia Winkler Aufklärung als Massenbetrug.Von der Kritischen Theorie zur Kritischen Medientheorie Studienarbeit Hochschule der Medien Stuttgart H A U S A R B E I T Aufklärung

Geisteswissenschaft Stephanie Julia Winkler Aufklärung als Massenbetrug.Von der Kritischen Theorie zur Kritischen Medientheorie Studienarbeit Hochschule der Medien Stuttgart H A U S A R B E I T Aufklärung

TRANSCENDENTAL REALISM THE ART OF ADI DA SAMRAJ

PALAZZO BOLLANI Castello 3647-30122 Venedig 10. June - 21. November 2007 Öffnungszeiten: 10.00-18.00 Uhr (Montags geschlossen) Im späten 19. Jahrhundert begann eine neue Art des Bildschaffens. Sie wurde

PALAZZO BOLLANI Castello 3647-30122 Venedig 10. June - 21. November 2007 Öffnungszeiten: 10.00-18.00 Uhr (Montags geschlossen) Im späten 19. Jahrhundert begann eine neue Art des Bildschaffens. Sie wurde

Anselm von Canterbury

Anselm von Canterbury *1034 in Aosta/Piemont Ab 1060 Novize, dann Mönch der Benediktinerabtei Bec ab 1078: Abt des Klosters von Bec 1093: Erzbischof von Canterbury *1109 in Canterbury 1076 Monologion (

Anselm von Canterbury *1034 in Aosta/Piemont Ab 1060 Novize, dann Mönch der Benediktinerabtei Bec ab 1078: Abt des Klosters von Bec 1093: Erzbischof von Canterbury *1109 in Canterbury 1076 Monologion (

Was es gibt und wie es ist

Was es gibt und wie es ist Dritte Sitzung Existenzfragen 0. Zur Erinnerung Benjamin Schnieder Philosophisches Seminar der Universität Hamburg 0 1 Was ist die Ontologie? Platons Bart Eine Standard-Antwort

Was es gibt und wie es ist Dritte Sitzung Existenzfragen 0. Zur Erinnerung Benjamin Schnieder Philosophisches Seminar der Universität Hamburg 0 1 Was ist die Ontologie? Platons Bart Eine Standard-Antwort

34. Mathematik Olympiade 3. Stufe (Landesrunde) Klasse 5 Saison 1994/1995 Aufgaben und Lösungen

34. Mathematik Olympiade 3. Stufe (Landesrunde) Klasse 5 Saison 1994/1995 Aufgaben und Lösungen 1 OJM 34. Mathematik-Olympiade 3. Stufe (Landesrunde) Klasse 5 Aufgaben Hinweis: Der Lösungsweg mit Begründungen

34. Mathematik Olympiade 3. Stufe (Landesrunde) Klasse 5 Saison 1994/1995 Aufgaben und Lösungen 1 OJM 34. Mathematik-Olympiade 3. Stufe (Landesrunde) Klasse 5 Aufgaben Hinweis: Der Lösungsweg mit Begründungen

Aufgabe 01 IA/IV Spurensuche. Sonsalla, Thomas. Potsdam, den

Seite 1 Der Begriff der Semiotik Ursprung der Semiotik Semiotik, die: hergeleitet aus dem Altgriechischen (techne semeiotike),was mit die Lehre von (Kenn-)Zeichen übersetzt werden kann. Die Semiotik ist

Seite 1 Der Begriff der Semiotik Ursprung der Semiotik Semiotik, die: hergeleitet aus dem Altgriechischen (techne semeiotike),was mit die Lehre von (Kenn-)Zeichen übersetzt werden kann. Die Semiotik ist

Spezielle wissenschaftliche Arbeitsmethoden

Prof. Dr. Ralf Laging Einführung in die speziellen wissenschaftlichen Arbeitsmethoden Vorlesungsteil 2 Spezielle wissenschaftliche Arbeitsmethoden Methodologische Grundlagen qualitativer Forschung (Teil

Prof. Dr. Ralf Laging Einführung in die speziellen wissenschaftlichen Arbeitsmethoden Vorlesungsteil 2 Spezielle wissenschaftliche Arbeitsmethoden Methodologische Grundlagen qualitativer Forschung (Teil

Tutorium Niklas Luhmann 8. Sitzung Abgrenzungen v. vorherigen Kommunikations- / Handlungskonzepten

Tutorium Niklas Luhmann 8. Sitzung 17.12.2014 Abgrenzungen v. vorherigen Kommunikations- / Handlungskonzepten - Weber à Soziales Handeln als ein besonderer Fall v. Handlungen qua sozial gerichteter Intention

Tutorium Niklas Luhmann 8. Sitzung 17.12.2014 Abgrenzungen v. vorherigen Kommunikations- / Handlungskonzepten - Weber à Soziales Handeln als ein besonderer Fall v. Handlungen qua sozial gerichteter Intention

Vorkurs Mathematik. Vorlesung 2. Primzahlen

Prof. Dr. H. Brenner Osnabrück WS 2013/2014 Vorkurs Mathematik Vorlesung 2 Primzahlen Das Sieb des Eratosthenes liefert eine einfache Methode, eine Liste von Primzahlen unterhalb einer bestimmten Größe

Prof. Dr. H. Brenner Osnabrück WS 2013/2014 Vorkurs Mathematik Vorlesung 2 Primzahlen Das Sieb des Eratosthenes liefert eine einfache Methode, eine Liste von Primzahlen unterhalb einer bestimmten Größe

EDITH SCHMID UND EMIL KRAUCH FREGE II SINN UND BEDEUTUNG

EDITH SCHMID UND EMIL KRAUCH FREGE II SINN UND BEDEUTUNG AUFBAU Einführung Ausgangslage Problemstellung Sinn und Bedeutung Freges Argument vom Erkenntniswert Exkurs: Semiotik Sätze Zusammenfassung Reflexion

EDITH SCHMID UND EMIL KRAUCH FREGE II SINN UND BEDEUTUNG AUFBAU Einführung Ausgangslage Problemstellung Sinn und Bedeutung Freges Argument vom Erkenntniswert Exkurs: Semiotik Sätze Zusammenfassung Reflexion

Philosophische und systemtheoretische Grundlagen 6 DVD MATTHIAS VARGA VON KIBÉD PEIRCE SCHE ZEICHENTHEORIE UND TETRALEMMA FERRARIMEDIA

Philosophische und systemtheoretische Grundlagen 6 DVD MATTHIAS VARGA VON KIBÉD PEIRCE SCHE ZEICHENTHEORIE UND TETRALEMMA FERRARIMEDIA Referent Peirce sche Zeichentheorie und Tetralemma Prof. Dr. Matthias

Philosophische und systemtheoretische Grundlagen 6 DVD MATTHIAS VARGA VON KIBÉD PEIRCE SCHE ZEICHENTHEORIE UND TETRALEMMA FERRARIMEDIA Referent Peirce sche Zeichentheorie und Tetralemma Prof. Dr. Matthias

Westfälische Wilhelms-Universität Münster Fachbereich Physik. Quantenlogik. Martin Kohn Münster,

Westfälische Wilhelms-Universität Münster Fachbereich Physik Quantenlogik Martin Kohn martin-kohn@gmx.de Münster, 14.09.2009 1 Einleitung Die Quantenlogik beschreibt die Anwendung der klassischen, alltäglichen

Westfälische Wilhelms-Universität Münster Fachbereich Physik Quantenlogik Martin Kohn martin-kohn@gmx.de Münster, 14.09.2009 1 Einleitung Die Quantenlogik beschreibt die Anwendung der klassischen, alltäglichen

Kunstgeschichte. Inhaltsverzeichnis aller Lernhefte Lernheft 1: Lernheft 5: Lernheft 2: Lernheft 6: Lernheft 3: Lernheft 7: Lernheft 4:

Kunstgeschichte Inhaltsverzeichnis aller Lernhefte Lernheft 1: Prähistorische Kunst Anfänge von Kunst 1. 1 Einleitung 1. 2 Dreiperiodensystem 1. 3 Frühgeschichtliche Skulptur 1. 4 Frühgeschichtliche Malerei

Kunstgeschichte Inhaltsverzeichnis aller Lernhefte Lernheft 1: Prähistorische Kunst Anfänge von Kunst 1. 1 Einleitung 1. 2 Dreiperiodensystem 1. 3 Frühgeschichtliche Skulptur 1. 4 Frühgeschichtliche Malerei

Medienfitt?! 1. Medien sind

Medienfitt?! Medienkompetenz in (konfessionellen) Medienhäusern Prof. Andreas Büsch Leiter der Clearingstelle Medienkompetenz der Deutschen Bischofskonferenz an der KH Mainz KM-Jahrestagung Aachen, 26.06.2014

Medienfitt?! Medienkompetenz in (konfessionellen) Medienhäusern Prof. Andreas Büsch Leiter der Clearingstelle Medienkompetenz der Deutschen Bischofskonferenz an der KH Mainz KM-Jahrestagung Aachen, 26.06.2014

Semiotik und Informationstheorie

Semiotik und Informationstheorie In diesem Vortrag werden grundlegende Konzepte der Informationstheorie und der Semiotik dargelegt. Die im ersten Teil des Seminars als Maß zur Quantifizierung von Information

Semiotik und Informationstheorie In diesem Vortrag werden grundlegende Konzepte der Informationstheorie und der Semiotik dargelegt. Die im ersten Teil des Seminars als Maß zur Quantifizierung von Information

Umberto Eco EINFÜHRUNG IN DIE SEMIOTIK

Umberto Eco EINFÜHRUNG IN DIE SEMIOTIK Autorisierte deutsche Ausgabe von JÜRGEN TRABANT WILHELM FINK VERLAG MÜNCHEN INHALTSVERZEICHNIS Vorwort des Übersetzers 9 V EINLEITUNG 15 >. 1. DAS SEMIOTISCHE FELD

Umberto Eco EINFÜHRUNG IN DIE SEMIOTIK Autorisierte deutsche Ausgabe von JÜRGEN TRABANT WILHELM FINK VERLAG MÜNCHEN INHALTSVERZEICHNIS Vorwort des Übersetzers 9 V EINLEITUNG 15 >. 1. DAS SEMIOTISCHE FELD

Information und Produktion. Rolland Brunec Seminar Wissen

Information und Produktion Rolland Brunec Seminar Wissen Einführung Informationssystem Einfluss des Internets auf Organisation Wissens-Ko-Produktion Informationssystem (IS) Soziotechnisches System Dient

Information und Produktion Rolland Brunec Seminar Wissen Einführung Informationssystem Einfluss des Internets auf Organisation Wissens-Ko-Produktion Informationssystem (IS) Soziotechnisches System Dient

Fritz B. Simon: Einführung in Systemtheorie und Konstruktivismus

Jonas Civilis; Bernd Rößler Fritz B. Simon: Einführung in Systemtheorie und Konstruktivismus 24. Mai 2018 Überblick - Inhalt 1. Vom Objekt zum System 2. Vom Regelkreis zur Selbstorganisation 3. Von der

Jonas Civilis; Bernd Rößler Fritz B. Simon: Einführung in Systemtheorie und Konstruktivismus 24. Mai 2018 Überblick - Inhalt 1. Vom Objekt zum System 2. Vom Regelkreis zur Selbstorganisation 3. Von der

INHALT. (Alain Patrick Olivier / Annemarie Gethmann-Siefert)... XIII. Ästhetik

EINLEITUNG: HEGELS VORLESUNGEN ZUR ÄSTHETIK ODER PHILOSOPHIE DER KUNST (Alain Patrick Olivier / Annemarie Gethmann-Siefert)... XIII ÄSTHETIK EINLEITUNG... 1 I. Umfang der Ästhetik. a, Verhältnis dieses

EINLEITUNG: HEGELS VORLESUNGEN ZUR ÄSTHETIK ODER PHILOSOPHIE DER KUNST (Alain Patrick Olivier / Annemarie Gethmann-Siefert)... XIII ÄSTHETIK EINLEITUNG... 1 I. Umfang der Ästhetik. a, Verhältnis dieses

Beschreibung von Versmassen

Beschreibung von Versmassen Teil 1: In dieser Arbeitsreihe lernst du nicht, wie man ein Metrum herausfinden kann (das wird vorausgesetzt), sondern nur, wie man ein schon bekanntes Metrum beschreiben und

Beschreibung von Versmassen Teil 1: In dieser Arbeitsreihe lernst du nicht, wie man ein Metrum herausfinden kann (das wird vorausgesetzt), sondern nur, wie man ein schon bekanntes Metrum beschreiben und