Bedingungen erfolgreicher Friedenskonsolidierung

|

|

|

- Monica Weber

- vor 6 Jahren

- Abrufe

Transkript

1 University of Hamburg From the SelectedWorks of MIchael Brzoska Winter November 9, 2009 Bedingungen erfolgreicher Friedenskonsolidierung MIchael Brzoska Available at:

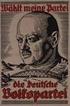

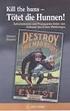

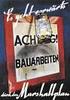

2 Michael Brzoska Bedingungen erfolgreicher Friedenskonsolidierung Bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein war der klassische Krieg der Neuzeit ein Krieg zwischen Staaten, der Michael Brzoska Prof. Dr., geb. 1953; Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg (IFSH), Beim Schlump 83, Hamburg. meist mit dem Sieg einer Seite endete. Diese setzte ihren Willen durch und der Konfliktgegenstand, meistens Territorium, kam unter ihre Kontrolle. In vielen Fällen dauerten die Konflikte dennoch fort und flammten als Kriege wieder auf. Viele dauerhafte Rivalitäten, etwa die zwischen England und Frankreich, kennzeichneten die internationale Politik. Generell versuchten Sieger und Besiegte jeder für sich, so rasch wie möglich die Kriegsfolgen zu beseitigen. Ein wichtiger Einschnitt in diese Dynamik von Krieg und Frieden erfolgte nach dem von Deutschland ausgelösten Zweiten Weltkrieg, dem verheerendsten Krieg aller Zeiten. Dies zeigte sich am deutlichsten in der Gestaltung der neu gegründeten Vereinten Nationen (VN). Diese sollten in der Lage sein, Konflikte zwischen Mitgliedstaaten beizulegen, notfalls auch durch den Einsatz von Gewalt gegen einen Friedensstörer. Vornehmste Aufgabe der Organisation ist es, den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren (Artikel 1,1 der Charta). Für die wichtigsten Verliererstaaten, Deutschland und Japan, wurden darüber hinaus umfassende Programme für gesellschaftliche und politische Umorientierungen entworfen. 1 Sie wurden dafür unter die Kontrolle der vier Siegermächte USA, Großbritannien, Frankreich und Sowjetunion gestellt, die erheblichen Einfluss auf die Gestaltung der neuen politischen Ordnungen nahmen. Hierbei orientierten sie sich die westlichen Länder wie die Sowjetunion in den von ihnen kontrollierten Territorien an den eigenen politischen und gesellschaftlichen Systemen. Schließlich wurde in Zentraleuropa der Versuch des wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Zusammenwachsens gestartet, um die dauerhaften Rivalitäten zu überwinden. Die Europäische Union wurde zu einem Modell für innerstaatliche Normen und internationale Strukturen, die dauerhaft Frieden schaffen können. Der Ende der 1940er Jahre aufziehende Ost-West-Konflikt verhinderte die Übertragung dieser Ansätze auf andere Regionen. Seit dem Ende des Kalten Krieges dominieren sie aber weltweit den Diskurs über die Friedenskonsolidierung. Deutlich wird dies vor allem an einer seit Anfang der 1990er Jahre veröffentlichten Serie von Grundsatz-Dokumenten der VN und des Entwicklungsausschusses der Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD), dem Club der wichtigsten Geber von Entwicklungshilfe. Im Vordergrund steht dabei die Überwindung von Bürgerkriegen, denn diese sind seit den 1970er Jahren weitaus häufiger geführt worden als zwischenstaatliche Kriege. An erster Stelle sind hier die Agenda für den Frieden und das Supplement zur Agenda für den Frieden 2 zu nennen, in denen unter der Verantwortung des damaligen VN-Generalsekretärs Boutros Boutros- Ghali Elemente der Friedenssicherung und Friedenkonsolidierung in einem umfassenden Konzept dargelegt sind. Der Brahimi- Report von und die Berichte einer hochrangigen Expertengruppe und des VN- Generalsekretärs Kofi Annan vor dem Millenium+5-Gipfel 4 stellten darauf aufbauend 1 Zu historischen Fällen der Friedenskonsolidierung vgl. James Dobbins et al., Beginner s Guide to Nation- Building, RAND Corporation, Santa Monica/CA United Nations (UN), Report of the Secretary-General, An Agenda for Peace. Preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping, A/47/277-S/24111 vom ; Supplement for an Agenda for Peace, A/50/60-S/1995/1 vom Vgl. UN, Report of the Panel on United Nations Peace Operations, A/55/305-S/2000/809 vom Vgl. UN, Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change, A more secure world: our APuZ 46/

3 Reformbedarf bei den VN selbst und bei ihrer Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten fest. Der Gipfel trug dem Rechnung, indem er die Schaffung einer neuen Institution, der Peacebuilding-Kommission, beschloss. 5 Die OECD ihrerseits befasste sich vor allem mit den Besonderheiten von Entwicklungszusammenarbeit in Konfliktregionen und Nachkriegssituationen sowie mit der Ausarbeitung von best practice bei der Überwindung von Konflikten. 6 Erfolge und Misserfolge der Friedenskonsolidierung Parallel zur Ausweitung des Engagements der internationalen Gemeinschaft in der Krisenbewältigung hat die Zahl der Kriege und bewaffneten Konflikte zwischen 1995 und 2005 deutlich abgenommen, nach einigen Quellen fast um die Hälfte. Seitdem stagniert sie auf deutlich niedrigerem Niveau als vor Der Rückgang ist vor allem auf die Beendigung einer im Zeitvergleich großen Anzahl bewaffneter Konflikte zurückzuführen. Tabelle 1 verdeutlicht dies durch den Vergleich der Zahl von Kriegsbeendigungen in der Zeit des Kalten Krieges mit der nach seinem Ende. Wurden zwischen 1950 und 1989 pro Jahr im Schnitt 6,4 Kriege beendet, waren es zwischen 1990 und 2005 jährlich 10,3. shared responsibility, A/59/565 vom ; ders., Report of the Secretary-General, In larger freedom: towards development, security and human rights for all, A/59/2005 vom Vgl. UN, Peacebuilding Commission, in: ( ). 6 Vgl. OECD DAC, Guidelines of Helping Prevent Violent Conflict, Paris 1998; OECD DAC, Training Materials on Conflict Prevention, Peacebuilding and Security System Reform, Paris In diesem Beitrag werden vorrangig Angaben des Uppsala Conflict Data Project verwendet, siehe Zahlen aus anderen Quellen, etwa der Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung an der Universität Hamburg, weisen ähnliche Trends aus, siehe ( ). Tabelle 1: Kriegsbeendigungen und Rückfälle, Anzahl In % Anzahl In % Siegfrieden Davon wieder im Friedensverträge Davon wieder im Andere Kriegsbeendigungen Davon wieder im Alle Kriegsbeendigungen Davon wieder im Bei den Zahlen der Rückfälle in Kriege sind Ereignisse nach 2005 nicht berücksichtigt. Quelle: Human Security Center, Human Security Brief 2007, Vancouver 2007, S. 35. Die Art, wie Kriege die weit überwiegende Zahl sind wie erwähnt Bürgerkriege enden, hat sich deutlich gewandelt. Während in der Zeit des Kalten Krieges die meisten mit dem Sieg einer Seite endeten, sind derartige Siegfrieden seitdem deutlich seltener geworden. Hingegen ist die Zahl der Kriege angestiegen, die durch Verhandlungen beendet wurden von 41 in den Jahren zwischen 1950 und 1989 auf 58 von 1990 bis Sehr hoch ist auch die Zahl der Fälle, in denen es weder zum Sieg einer der Seiten noch zu einem Verhandlungsfrieden kam, sondern die organisierte Gewalt einfach endete oder zumindest so weit abnahm, dass ein Konflikt nicht mehr als Krieg 8 gezählt wurde. Verändert hat sich allerdings auch die Dauerhaftigkeit von Frieden, verstanden als Abwesenheit von Krieg. In Tabelle 1 wird dies daran festgemacht, ob innerhalb von fünf Jahren auf demselben Territorium, auf dem ein Krieg stattgefunden hat, wieder ein solcher verzeichnet wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Krieg wieder aufflammt, ist nach 1989 deutlich gestiegen. Sie liegt für alle Kriegsbeendigungen nach den Daten der Tabelle 1 bei deutlich über 40 Prozent. Diese Zahl liegt eher am unteren Ende der Schätzungen für das Scheitern von Frieden, die mittels anderer Kriterien und auf der Grund- 8 Kriterium für einen Krieg in der hier benutzten Definition (armed conflict) der Uppsala-Konfliktdatenbank sind mindestens 25 Gefallene (battlefield deaths) in einem Jahr. 16 APuZ 46/2009

4 lage anderer Datensätze angestellt worden sind. 9 Hauptursachen für die gesunkene Erfolgsrate von Kriegsbeendigungen sind das deutlich häufigere Scheitern von Verhandlungsfrieden und das oftmalige Wiederaufflammen organisierter Gewalt in Fällen, in denen sie ohne den Sieg einer Seite oder Verhandlungen verschwunden war. Neue Kriege, Kriegsbeendigung und Nachkriegskonsolidierung Wie lassen sich diese Veränderungen zwischen der Phase des Kalten Krieges und der Zeit danach erklären? Die Theorie der Neuen Kriege 10 beschreibt wichtige Punkte: das Ende der Dominanz der großen Führungsmächte USA und Sowjetunion in ihren jeweiligen Blöcken, der leichtere Zugang zu Waffen, die Finanzierungsmöglichkeiten von Kriegen durch die Globalisierung und die gestiegene Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft, die es häufig nicht gestattet, dass es zu militärischen Entscheidungen kommt. Kriegsparteien gehen oft nicht in einer Niederlage unter, sondern bleiben militärische oder zumindest soziale oder politische Akteure. Offensichtlich ist es schwieriger geworden, zu siegen. Kriege dienen seltener der Entscheidung über Konflikte. Darüber hinaus sind die Umstände der Nachkriegskonsolidierung selbst ein wichtiger Faktor, der die Wahrscheinlichkeit der Rückkehr des Krieges beeinflusst. Die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Bedingungen in Nachkriegssituationen haben sich verschlechtert. Die Bemühungen der internationalen Gemeinschaft um Friedenskonsolidierung wurden intensiviert, waren aber nicht unbedingt erfolgreicher. Bedingungsfaktoren der Nachkriegskonsolidierung 9 Vgl. u. a. Michael Doyle/Nicholas Sambanis, Making War and Building Peace. United Nations Peace Operations, Princeton 2006; Virginia Page Fortna, Does Peacekeeping Work? Shaping Belligerents Choices after Civil War, Princeton Vgl. u. a. Mary Kaldor, New and old wars: organized violence in a global era, London ; Herfried Münkler, Die neuen Kriege, Reinbek Die Anforderungen an erfolgreiche Nachkriegeskonsolidierung sind komplexer geworden. Erforderlich sind umfassende Bemühungen, die hier grob unter vier Begriffe zusammengefasst sind: Sicherheit, Aufbau einer politischen Ordnung, psycho-soziale Transformation und wirtschaftliche Entwicklung. Ein zentrales Problem der Nachkriegskonsolidierung besteht in der Organisation von physischer Sicherheit. Die früheren Kriegsparteien stehen sich häufig weiter misstrauisch gegenüber und haben wenig Anreize, ihre militärische Macht abzubauen. Es gibt in der Regel Waffen im Überfluss und die ehemaligen Kämpfer haben wenig anderes gelernt, als sich mit deren Gebrauch den Lebensunterhalt zu verdienen. Gewalt ist daher in vielen Nachkriegssituationen weit verbreitet, wenn auch nur selten in dem Maße wie beispielsweise in El Salvador, wo die Zahl der Gewaltopfer durch Kriminalität nach dem Friedensschluss von 1995 höher war als die der im Krieg Gefallenen. 11 In solchen Situationen fällt es den lokalen Akteuren schwer, gemeinsam Sicherheit zu organisieren. Physische Sicherheit ist unmittelbar mit Gewaltmacht verbunden und deshalb ist ihre Organisation mit Machtfragen verbunden, die aber gerade am Ende von Neuen Kriegen häufig in der Schwebe bleiben. Dann wird schnell der Ruf nach externen Akteuren laut, die Sicherheit gewährleisten können. Die starke Ausweitung des peacekeeping nach dem Ende des Kalten Krieges ist einerseits ein Zeichen eines neuen politischen Konsenses in den VN, andererseits aber auch ein Reflex auf die gestiegene Nachfrage nach externen Sicherheitsdienstleistungen. Blauhelme sind aber nur ein Element, mit dem auf die veränderten Bedingungen im Feld der Sicherheit reagiert wurde. Andere Komponenten sind Programme zur Demobilisierung von Soldaten und zur Kontrolle des Besitzes von Kleinwaffen sowie die Reform des Sicherheitssektors in Nachkriegsgesellschaften. Während des Kalten Krieges waren solche Programme die Ausnahme. Seit Ende der 1980er Jahre sind sie immer komplexer und umfangreicher geworden. Inzwischen sind umfassende Programme zur Schaffung von Sicherheit in Nachkriegsgesellschaften zum regulären Be- 11 Vgl. Sabine Kurtenbach, Why Is Liberal Peace-building So Difficult? Some Lessons from Central America, GIGA-Working Papers No. 59, Hamburg APuZ 46/

5 standteil fast jeder Friedenskonsolidierung geworden, meist finanziert und implementiert durch internationale Akteure. 12 Ein weiteres grundlegendes Problem der Friedenskonsolidierung ist der Aufbau einer politischen Ordnung, die nach außen friedfertig ist und durch geeignete Institutionen der Konfliktlösung nach innen das Umschlagen von in jeder Gesellschaft unvermeidlichen Konflikten in organisierte Gewalt verhindert. Dies war auch schon nach dem Zweiten Weltkrieg im Falle Deutschlands und Japans eine Aufgabe. Sie ist besonders schwierig in Situationen, in denen Konflikte ungelöst sind. In den vergangenen Jahrzehnten waren viele Nachkriegssituationen vom Weiterschwelen der Konflikte geprägt häufig in einer Gemengelage mit ethnischen, politischen oder wirtschaftlichen Elementen. Nach dem Ende des Kalten Krieges ist endgültig die moderne Demokratie, mit Wahlen und Verfassungen als Kernelementen, das dominante Modell politischer Ordnung geworden. In einer Art Demokratisierungswelle 13 zwang die innergesellschaftliche Opposition vieler Staaten Ende der 1980er Jahre autoritäre Regime zum Rückzug. Es setzte sich die Erkenntnis durch, dass sich Demokratien nach außen zumindest gegenüber anderen Demokratien friedlich verhalten. Einen entsprechend hohen Stellenwert hat die internationale Gemeinschaft seither in Nachkriegssituationen der Durchführung von Wahlen und der Einführung von neuen Verfassungen eingeräumt. In einigen der frühen Friedensmissionen nach dem Ende des Kalten Krieges war dies neben der Stationierung von Truppen die einzige große Maßnahme, die sie zur Friedenskonsolidierung durchführte. Die Schaffung von Legitimität durch Wahlen kann aber nur dann erfolgreich sein, wenn auch die Verlierer den Wahlausgang anerkennen und die Konsequenzen akzeptieren. Wo sie das nicht tun, können kompetitive Wahlen konfliktverschärfend wirken, wie beispielsweise 1992 in Angola und 2000 in der Elfenbeinküste. In vielen Fällen sind Instrumente eingesetzt worden, um die Interessen von Minderheiten zu schützen. Dies reicht von 12 Vgl. OECD 2007 (Anm. 6). 13 Vgl. Samuel P. Huntington, Democracy s Third Wave, in: Journal of Democracy, 2 (1991) 2, S Quotenregelungen für Parlamentssitze bis hin zu Formen der partiellen Selbstverwaltung. Die Festlegung komplexer Strukturen der Machtverteilung in Friedensverträgen oder Verfassungen sind inzwischen in Nachkriegsgesellschaften zur Regel geworden. Derartige Maßnahmen sind zwar häufig geeignet, ein breites Spektrum von Konfliktparteien einzubinden und damit dem Wiederaufflammen von Gewalt entgegenzuwirken, sie beinhalten aber auch die Gefahr, politische und gesellschaftliche Konflikte zu zementieren und den Wandel zu erschweren. Ein Beispiel hierfür sind etwa der Vertrag von Dayton und die auf ihm aufbauende Verfassung Bosnien-Herzegowinas. Die Aufteilung der Macht unter zahlreichen Institutionen und verschiedenen Entitäten war zur Beendigung der Gewalt hilfreich, inzwischen ist sie jedoch zu einem Hindernis für die weitere Entwicklung des Staates geworden. Das Beispiel Bosnien-Herzegowina weist auf ein anderes Problem beim Aufbau politischer Systeme hin. Diejenigen, die sich und andere nach dem Ende des Krieges am ehesten politisch organisieren können, sind die Konfliktparteien. Insbesondere eine rasche Durchführung von Wahlen prädestiniert deren Führer für die politischen Schlüsselpositionen. Gesellschaftliche Gruppen, die keine Konfliktparteien waren, sind hingegen in der Regel nach dem Ende von bewaffneten Auseinandersetzungen schlecht organisiert. In Bosnien-Herzegowina hat sich die internationale Gemeinschaft vorbehalten, Politikern, die extreme Positionen vertreten, nicht zu Wahlen zuzulassen oder sie ihrer Ämter zu entheben was wiederum die Legitimität des politischen Systems schwächte. Die Stärke der Konfliktparteien und die Schwäche alternativer Gruppierungen, insbesondere der Zivilgesellschaft, erschweren häufig auch Aussöhnung und Aufarbeitung der Kriegsvergangenheit und die Entwicklung einer individuellen und gesellschaftlichen Grundlage für friedliche Konfliktbearbeitung. Die psycho-soziale Transformation ist von großer Bedeutung für dauerhafte Friedenskonsolidierung, gerade in vielfach gespaltenen Gesellschaften. 14 In zahlreichen Nachkriegsländern sind Wahrheits- und Versöhnungskom- 14 Vgl. u. a. John Paul Lederach, The Moral Imagination: The Art and Soul of Building Peace, Oxford APuZ 46/2009

6 missionen 15 eingerichtet worden, aber oftmals erst auf starken Druck der internationalen Gemeinschaft hin. Die früheren Kriegsparteien haben selten Interesse an der Aufarbeitung der Vergangenheit und behindern sie eher, als dass sie sie fördern. Ein aktuelles Beispiel hierfür liefert Afghanistan, wo eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit eher als Gefahr für das ohnehin schwache Staatsgefüge angesehen wird, denn als ein wichtiger Beitrag zur Friedenskonsolidierung. In vielen ehemaligen Kriegsregionen haben Versöhnungsprozesse einen fundamentalen Beitrag zur Konsolidierung des Friedens geleistet. Besonders beeindruckende Beispiele liefern Namibia, Mosambik und Südafrika. Versöhnung unter ehemaligen Kriegsparteien ist in der Regel ein langwieriger Prozess, der anfällig für Rückfälle ist etwa wenn politische Führer alte Ressentiments schüren, oder der Eindruck entsteht, Gruppen würden wirtschaftlich systematisch benachteiligt. Dann kann Versöhnung, wie etwa in Sri Lanka, trotz vielfältiger Bemühungen durch lokale und internationale Akteure misslingen. 15 Vgl. u. a. Susanne Buckley-Zistel, Transitional Justice als Weg zu Frieden und Sicherheit. Möglichkeiten und Grenzen, SFB Governance Working Paper Series Nr. 15, Berlin Vgl. Paul Collier et al., The Conflict Trap, Oxford Kriege schaden dem ökonomischen Fortschritt weshalb zu erwarten wäre, dass nach dem Ende von bewaffneten Konflikten wirtschaftliche Entwicklung automatisch einsetzt. Das ist aber häufig nicht der Fall. Im Gegenteil bewaffnete Konflikte können zur Perpetuierung wirtschaftlichen Niedergangs führen. Da Kriege in der Regel dazu führen, dass Investitionen abgezogen werden und die am besten Ausgebildeten das Land verlassen, herrschen oft schlechte Ausgangsbedingungen für wirtschaftlichen Aufschwung. Bleibt die politische Situation prekär, kehren Geld und Personen vielerorts nicht zurück. Ein Land kann so in eine Konfliktfalle 16 geraten, in der sich Krieg und wirtschaftlicher Niedergang befördern. Die Schwierigkeiten für erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung in Nachkriegsländern werden durch die Globalisierung und das ihr zu Grunde liegende Regelsystem für offene Weltmärkte verstärkt. Während sich Nachkriegsgesellschaften früher von der globalen Konkurrenz abschotten und binnenorientierte wirtschaftliche Entwicklung vorantreiben konnten, ist dies gegenwärtig kaum noch möglich. Internationale Anbieter drängen auch in Nachkriegsländern auf die Märkte. Selbst wenn Regierungen nationale Hersteller bevorzugten, gerieten sie in Konflikt mit den Regeln des internationalen Wirtschaftssystems. Der Aufbau von weltmarktorientierten Industrien wiederum erfordert ein hohes Maß an politischer und gesellschaftlicher Stabilität, das Nachkriegsländer selten bieten können. Das Konzept des liberalen Friedens Für das in den 1990er Jahren dominante Paradigma der Friedenskonsolidierung ist der Begriff des liberalen Friedens geprägt worden. 17 Es ist in vielerlei Hinsicht an der europäischen Integration und der Nachkriegstransformation Deutschlands und Japans orientiert. Zentrale Elemente sind eine demokratische politische Ordnung, Rechtsstaatlichkeit, Achtung der allgemeinen Menschenrechte, Marktwirtschaft und Integration in die Weltwirtschaft. Auch im Konzept des liberalen Friedens wird der Beseitigung der Ursachen von Konflikten, der Versöhnung ehemaliger Feinde und der Aufarbeitung der Vergangenheit große Bedeutung für die Stabilität und Intensität von Friedenskonsolidierung beigemessen, aber mit anderer Gewichtung. Zur vorrangigen Aufgabe der Friedenskonsolidierung wird die Transformation und Modernisierung der Gesellschaft dauerhafter Frieden wird nur von einer umfassenden Umstrukturierung erwartet. Die weitgehende Transformation von Nachkriegsgesellschaften in Richtung auf das Modell des liberalen Friedens setzt hohe Ansprüche. Gleichwohl erschien dies Anfang der 1990er Jahre nach dem Ende des Kommunismus und inmitten der dritten Welle der Demokratisierung angemessen. Francis Fukuyama schrieb in einem viel beachteten Buch vom Ende der Geschichte und meinte damit, dass es für die westliche liberale Demokratie keine politisch relevante Alternative 17 Vgl. Roland Paris, Bringing the Leviathan back in: Classical versus contemporary conceptions of the liberal peace, in: International Studies Review, 3 (2006) 8, S APuZ 46/

7 mehr gäbe. 18 Es wurde davon ausgegangen, dass auch in Nachkriegsstaaten ein starker gesellschaftlicher Sog in Richtung Demokratie, Menschenrechtsschutz und Rechtsstaatlichkeit umfassende Veränderungen einsetzen würde. In der Übergangsphase sollte die internationale Gemeinschaft helfen, diesen durch Demokratisierungshilfe 19, Förderung der Zivilgesellschaft und von Projekten zum Aufbau moderner Verwaltungen und Sicherheitsinstitutionen zu verstärken. Rasch erwies sich aber, dass dieser vor allem auf die lokalen politischen Kräfte bauende Ansatz nicht die erwarteten Erfolge zeitigte, jedenfalls nicht auf dem hohen Niveau des liberalen Friedens. Ein Beispiel ist Kambodscha: Hier ist es zwar nach dem Ende der Kämpfe 1991 und dem Abzug der VN-Blauhelmtruppen 1993 nicht wieder zu bewaffneten Auseinandersetzungen gekommen, aber dennoch gilt das Land als Problemfall der Friedenskonsolidierung. Die internationale Gemeinschaft reagierte mit der Ausweitung ihres Aktivitätenspektrums. Aus reinen Blauhelm- wurden immer komplexere Friedensmissionen. Dies hatte zur Folge, dass die Einsätze länger dauerten. Gemessen an Indikatoren des liberalen Friedens, wie Abwesenheit von Gewalt, wirtschaftliche Entwicklung und Rechtsstaatlichkeit, waren sie jedoch nicht wesentlich erfolgreicher als weniger umfangreiche Missionen. Mit der Krise der komplexen Einsätze trat ein Element des Modells des liberalen Friedens in den Vordergrund, das in den 1990er Jahren weniger Bedeutung hatte: der Staatsaufbau. Neben Demokratie und Rechtsstaatlichkeit werden nunmehr zunehmend der Aufbau moderner Verwaltung, von Polizei, Justiz und Militär als zentrale Elemente der Friedenskonsolidierung angesehen. Das veränderte Vorgehen externer Akteure zeigt sich besonders in der Umwidmung des Konzeptes der Sicherheitssektorreform. Während Ende der 1990er Jahre die bessere Kontrolle von Militär und Polizei im Mittelpunkt stand, geht es gegenwärtig, wie etwa in Afghanistan, vor allem um die möglichst rasche Ausbildung dieser Kräfte. Diese neueste Wendung innerhalb des liberalen Modells ist eine Reaktion auf die längeren Einsätze externer Akteure in Nachkriegsländern und die gestiegenen Kosten. Ein Gutteil der Verantwortung für erfolgreiche Friedenskonsolidierung, welche die internationale Gemeinschaft mit dem Konzept des liberalen Friedens übernommen hatte, gibt sie an die lokalen Akteure zurück. Dilemmata der Friedenskonsolidierung Friedenskonsolidierung ist durch eine Reihe von Widersprüchen gekennzeichnet. Die daraus erwachsenen Dilemmata für die beteiligten Akteure sind historisch nicht neu, aber sie treten mit der qualitativen Veränderung der Art wie Kriege geführt und beendet werden, deutlicher hervor. Eines dieser Dilemmata betrifft das Anspruchsniveau des politischen und gesellschaftlichen Wandels nach dem Ende von Kriegen. Ein hoher Anspruch mag langfristig den Frieden besser sichern, kann aber kurzfristig den Frieden gefährden. Ein weiteres Problem: Frieden machen in der Regel Kriegsakteure. Aber ist deren starke Position mit erfolgreichen Friedensprozessen vereinbar? Ein anderes Dilemma betrifft das Verhältnis von externen zu lokalen Akteuren. Wie viel externe Beeinflussung vertragen Friedensprozesse, die doch von den Beteiligten getragen werden sollen? Für einige Zeit war die Hoffnung verbreitet, die Dilemmata auf der Grundlage des Modells des liberalen Friedens auflösen zu können. Diese Hoffnung hat sich in vielen Fällen als illusorisch erwiesen. Die Ansprüche werden zwar, etwa in der Rhetorik der Geberländer wie auch der Peacebuilding Commission aufrechterhalten, in der Praxis weichen sie aber einem, von Land zu Land unterschiedlichen Pragmatismus. Aushandlungsprozesse zwischen den Akteuren, lokalen wie externen, bestimmen zunehmend, welche Richtung Friedensprozesse nehmen. 20 Ob diese Herangehensweise erfolgreicher sein wird, als die Ansätze der Vergangenheit, wird sich zeigen müssen. 18 Vgl. Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, New York Siehe zur Bilanz von Hilfe zu Demokratisierung Jörn Grävingholt/Julia Leininger/Oliver Schlumberger, Demokratieförderung: Quo Vadis?, in: APuZ, (2009) 8, S Siehe u. a. Roland Paris/Timothy D. Sisk (eds.), The Dilemmas of Statebuilding. Confronting the contradictions of postwar peace operations, London APuZ 46/2009

STUDIEN ZUR INTERNATIONALEN POLITIK

STUDIEN ZUR INTERNATIONALEN POLITIK Hamburg, Heft 2/2005 Steffen Handrick Das Kosovo und die internationale Gemeinschaft: Nation-building versus peace-building? IMPRESSUM Studien zur Internationalen Politik

STUDIEN ZUR INTERNATIONALEN POLITIK Hamburg, Heft 2/2005 Steffen Handrick Das Kosovo und die internationale Gemeinschaft: Nation-building versus peace-building? IMPRESSUM Studien zur Internationalen Politik

Zivile Konfliktbearbeitung

Zivile Konfliktbearbeitung Vorlesung Gdfkgsd#älfeüroktg#üpflgsdhfkgsfkhsäedlrfäd#ögs#dög#sdöfg#ödfg#ö Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung Wintersemester 2007/08 Marburg, 29. Januar 2008 Zivile

Zivile Konfliktbearbeitung Vorlesung Gdfkgsd#älfeüroktg#üpflgsdhfkgsfkhsäedlrfäd#ögs#dög#sdöfg#ödfg#ö Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung Wintersemester 2007/08 Marburg, 29. Januar 2008 Zivile

Definition von Krieg

Schrank der Vielfalt Definition von Krieg Dateiname: HVR_II_Material_Arbeitsblatt_Kriegsdefinition Abstract: Vorbereitungszeit: - Durchführungszeit: - GL-Bedarf: - Materialien: - Rahmenbedingungen: - Geeignet

Schrank der Vielfalt Definition von Krieg Dateiname: HVR_II_Material_Arbeitsblatt_Kriegsdefinition Abstract: Vorbereitungszeit: - Durchführungszeit: - GL-Bedarf: - Materialien: - Rahmenbedingungen: - Geeignet

60 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte -

60 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte - Erfahrungen als UNO-Sonderberichtserstatter über Folter" Manfred Nowak Professor für Internationalen Menschenrechtsschutz,Universität Wien Direktor, Ludwig

60 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte - Erfahrungen als UNO-Sonderberichtserstatter über Folter" Manfred Nowak Professor für Internationalen Menschenrechtsschutz,Universität Wien Direktor, Ludwig

Internationale Konfliktforschung I. Tutorat W12_ Ausblick: von «alten» zu «neuen» Kriegen

Internationale Konfliktforschung I Tutorat W12_05.12.2012 Ausblick: von «alten» zu «neuen» Kriegen Plan Rückblick Übung: Wahr oder falsch? Literatur Zweck Entwicklung der «Grenze» Nach 1945: die Norm territorialer

Internationale Konfliktforschung I Tutorat W12_05.12.2012 Ausblick: von «alten» zu «neuen» Kriegen Plan Rückblick Übung: Wahr oder falsch? Literatur Zweck Entwicklung der «Grenze» Nach 1945: die Norm territorialer

Selbstüberprüfung: Europa und die Welt im 19. Jahrhundert. 184

3 01 Europa und die Welt im 19 Jahrhundert 8 Orientierung: Vormärz und Revolution (1815 1848) 10 Entstehung, Entwicklung und Unterdrückung der liberal-nationalen Bewegung (1813/15 1848) 12 Training: Interpretation

3 01 Europa und die Welt im 19 Jahrhundert 8 Orientierung: Vormärz und Revolution (1815 1848) 10 Entstehung, Entwicklung und Unterdrückung der liberal-nationalen Bewegung (1813/15 1848) 12 Training: Interpretation

Rede im Deutschen Bundestag am 13. Februar Wir stehen langfristig zu dieser Unterstützung Rede zum ISAF-Einsatz der Bundeswehr

Dr. Reinhard Brandl Mitglied des Deutschen Bundestages Rede im Deutschen Bundestag am 13. Februar 2014 Wir stehen langfristig zu dieser Unterstützung Rede zum ISAF-Einsatz der Bundeswehr Plenarprotokoll

Dr. Reinhard Brandl Mitglied des Deutschen Bundestages Rede im Deutschen Bundestag am 13. Februar 2014 Wir stehen langfristig zu dieser Unterstützung Rede zum ISAF-Einsatz der Bundeswehr Plenarprotokoll

Wie Kriege geführt werden

Wie Kriege geführt werden Wolfgang Schreiber, AKUF, Universität Hamburg Wolfgang Schreiber für Ringvorlesung 1 3 Vorträge Wie Kriege beginnen Kriegsursachen Wie Kriege geführt werden Neue Kriege? Wie Kriege

Wie Kriege geführt werden Wolfgang Schreiber, AKUF, Universität Hamburg Wolfgang Schreiber für Ringvorlesung 1 3 Vorträge Wie Kriege beginnen Kriegsursachen Wie Kriege geführt werden Neue Kriege? Wie Kriege

NATIONALISMUS, NATIONALSTAAT UND DEUTSCHE IDENTITÄT IM 19. JAHRHUNDERT 8

3 01 NATIONALISMUS, NATIONALSTAAT UND DEUTSCHE IDENTITÄT IM 19. JAHRHUNDERT 8 DIE DEUTSCHE NATIONALBEWEGUNG IN VORMÄRZ UND REVOLUTION (1815 1848) 10 Orientierung: Die deutsche Nationalbewegung in Vormärz

3 01 NATIONALISMUS, NATIONALSTAAT UND DEUTSCHE IDENTITÄT IM 19. JAHRHUNDERT 8 DIE DEUTSCHE NATIONALBEWEGUNG IN VORMÄRZ UND REVOLUTION (1815 1848) 10 Orientierung: Die deutsche Nationalbewegung in Vormärz

nationalismus, nationalstaat und deutsche identität im 19. jahrhundert 8

3 01 nationalismus, nationalstaat und deutsche identität im 19 jahrhundert 8 Die deutsche nationalbewegung in vormärz und revolution (1815 1848) 10 Orientierung: Die deutsche Nationalbewegung in Vormärz

3 01 nationalismus, nationalstaat und deutsche identität im 19 jahrhundert 8 Die deutsche nationalbewegung in vormärz und revolution (1815 1848) 10 Orientierung: Die deutsche Nationalbewegung in Vormärz

Erklärung von Hermann Gröhe, Gesundheitsminister Mitglied des Deutschen Bundestags

Erklärung von Hermann Gröhe, Gesundheitsminister Mitglied des Deutschen Bundestags anlässlich des Hochrangigen Ministertreffens auf VN-Ebene zu HIV/AIDS vom 8. 10. Juni 2016 in New York - 2 - - 2 - Sehr

Erklärung von Hermann Gröhe, Gesundheitsminister Mitglied des Deutschen Bundestags anlässlich des Hochrangigen Ministertreffens auf VN-Ebene zu HIV/AIDS vom 8. 10. Juni 2016 in New York - 2 - - 2 - Sehr

Krieg und Frieden im 20. Jahrhundert. Peter Strutynski, 28. April 2014 Uni Kassel FB 5 FRIEDENSVORLESUNGEN

Krieg und Frieden im 20. Jahrhundert Peter Strutynski, 28. April 2014 Uni Kassel FB 5 FRIEDENSVORLESUNGEN Gliederung Einleitung: Neue Bücher 1 Zur Vorgeschichte des 1. Weltkriegs 2 Die Pariser Friedenskonferenz(en)

Krieg und Frieden im 20. Jahrhundert Peter Strutynski, 28. April 2014 Uni Kassel FB 5 FRIEDENSVORLESUNGEN Gliederung Einleitung: Neue Bücher 1 Zur Vorgeschichte des 1. Weltkriegs 2 Die Pariser Friedenskonferenz(en)

Wie Kriege beginnen. Wolfgang Schreiber, AKUF, Universität Hamburg. Wolfgang Schreiber für Ringvorlesung Friedensbildung 1

Wie Kriege beginnen Wolfgang Schreiber, AKUF, Universität Hamburg Wolfgang Schreiber für Ringvorlesung Friedensbildung 1 Vorstellung Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung (AKUF) Seit über 30 Jahren

Wie Kriege beginnen Wolfgang Schreiber, AKUF, Universität Hamburg Wolfgang Schreiber für Ringvorlesung Friedensbildung 1 Vorstellung Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung (AKUF) Seit über 30 Jahren

Vertrag über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Drei Mächten. ["Deutschlandvertrag"]

![Vertrag über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Drei Mächten. [Deutschlandvertrag] Vertrag über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Drei Mächten. [Deutschlandvertrag]](/thumbs/54/33598255.jpg) Vertrag über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Drei Mächten ["Deutschlandvertrag"] vom 26. Mai 1952 (in der Fassung vom 23. Oktober 1954) Die Bundesrepublik Deutschland, Die

Vertrag über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Drei Mächten ["Deutschlandvertrag"] vom 26. Mai 1952 (in der Fassung vom 23. Oktober 1954) Die Bundesrepublik Deutschland, Die

Lehrstoffverteilung Band 2 AHS

Vorbemerkung: Die hier vorgenommene Einteilung des Lehrstoffes in Kern- und Erweiterungsstoff versteht sich als Vorschlag und kann von den Lehrpersonen je nach schulautonomen Gesichtspunkten und individuellen

Vorbemerkung: Die hier vorgenommene Einteilung des Lehrstoffes in Kern- und Erweiterungsstoff versteht sich als Vorschlag und kann von den Lehrpersonen je nach schulautonomen Gesichtspunkten und individuellen

Paul. Was ist Demokratie? Geschichte und Gegenwart. Verlag C.H.Beck

Paul Was ist Demokratie? Geschichte und Gegenwart Verlag C.H.Beck INHALT I Einleitung: Fragen an Demokratie 9 II Anfänge Nicht wir: Die Erfindung der Demokratie in Athen 26 2 Herrschaft des Volkes: Funktionsweisen

Paul Was ist Demokratie? Geschichte und Gegenwart Verlag C.H.Beck INHALT I Einleitung: Fragen an Demokratie 9 II Anfänge Nicht wir: Die Erfindung der Demokratie in Athen 26 2 Herrschaft des Volkes: Funktionsweisen

25 Jahre Gewaltprävention im vereinten Deutschland Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektiven

Ralf Kleindiek 25 Jahre Gewaltprävention im vereinten Deutschland Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektiven Sehr geehrter Herr Prorektor Prof. Dr. Lehmann-Franßen, sehr geehrter Herr Marks, sehr geehrter

Ralf Kleindiek 25 Jahre Gewaltprävention im vereinten Deutschland Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektiven Sehr geehrter Herr Prorektor Prof. Dr. Lehmann-Franßen, sehr geehrter Herr Marks, sehr geehrter

Globale Nachhaltigkeitsziele & die Schweizer Wirtschaft

Eidgenössisches Department für auswärtige Angelegenheiten EDA Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA GMH, 11.8.2014 Globale Nachhaltigkeitsziele & die Schweizer Wirtschaft Widerspruch oder Win-Win?

Eidgenössisches Department für auswärtige Angelegenheiten EDA Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA GMH, 11.8.2014 Globale Nachhaltigkeitsziele & die Schweizer Wirtschaft Widerspruch oder Win-Win?

Schautafel-Inhalte der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Bremen zur Nakba-Ausstellung

Schautafel-Inhalte der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Bremen zur Nakba-Ausstellung Die Nakba-Ausstellung will das Schicksal und das Leid der palästinensischen Bevölkerung dokumentieren. Wer ein Ende

Schautafel-Inhalte der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Bremen zur Nakba-Ausstellung Die Nakba-Ausstellung will das Schicksal und das Leid der palästinensischen Bevölkerung dokumentieren. Wer ein Ende

Der Ausbau rechtsstaatlicher Strukturen in der Republik Aserbaidschan, gefördert durch die Europäische Nachbarschaftspolitik

Der Ausbau rechtsstaatlicher Strukturen in der Republik Aserbaidschan, gefördert durch die Europäische Nachbarschaftspolitik Schriften zur Rechtswissenschaft, Band 171 Nurlan Hasanov Der Ausbau rechtsstaatlicher

Der Ausbau rechtsstaatlicher Strukturen in der Republik Aserbaidschan, gefördert durch die Europäische Nachbarschaftspolitik Schriften zur Rechtswissenschaft, Band 171 Nurlan Hasanov Der Ausbau rechtsstaatlicher

Sehr geehrte Frau Unmüßig, sehr geehrter Herr Japelj, sehr geehrte Frau Abgeordnete Gomes, sehr geehrte Anwesende,

Seite 1 Sehr geehrte Frau Unmüßig, sehr geehrter Herr Japelj, sehr geehrte Frau Abgeordnete Gomes, sehr geehrte Anwesende, Ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen und werde gerne die Aktivitäten der

Seite 1 Sehr geehrte Frau Unmüßig, sehr geehrter Herr Japelj, sehr geehrte Frau Abgeordnete Gomes, sehr geehrte Anwesende, Ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen und werde gerne die Aktivitäten der

Empfehlung der Kultusministerkonferenz zur Förderung der Menschenrechtserziehung in der Schule

Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland xms325sw-00.doc Empfehlung der Kultusministerkonferenz zur Förderung der Menschenrechtserziehung in der

Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland xms325sw-00.doc Empfehlung der Kultusministerkonferenz zur Förderung der Menschenrechtserziehung in der

Inhalt Vorwort des Herausgebers Vorstellung der Autorinnen Vorwort der Autorinnen Empfohlene Literatur Abkürzungsverzeichnis

Inhalt Vorwort des Herausgebers........................................ 9 Vorstellung der Autorinnen....................................... 10 Vorwort der Autorinnen.........................................

Inhalt Vorwort des Herausgebers........................................ 9 Vorstellung der Autorinnen....................................... 10 Vorwort der Autorinnen.........................................

Europas Werte von innen und außen : Die EU als normative power?

Anne Faber Europas Werte von innen und außen : Die EU als normative power? Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik und Schlussfolgerungen 07.02.2012 Organisation Begrüßung TN-Liste Fragen? Sitzungsaufbau

Anne Faber Europas Werte von innen und außen : Die EU als normative power? Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik und Schlussfolgerungen 07.02.2012 Organisation Begrüßung TN-Liste Fragen? Sitzungsaufbau

LERNWERKSTATT GESCHICHTE 4

Renate Pokorny LERNWERKSTATT GESCHICHTE 4 Band 2 Vom Beginn der zweiten Republik bis heute 1NHALTSVERZEICHN15 Das Konzept- einige Ti s zur Lernwerkstatt Geschichte... 8 1 Weltgeschichte und ihre Folgen

Renate Pokorny LERNWERKSTATT GESCHICHTE 4 Band 2 Vom Beginn der zweiten Republik bis heute 1NHALTSVERZEICHN15 Das Konzept- einige Ti s zur Lernwerkstatt Geschichte... 8 1 Weltgeschichte und ihre Folgen

Einsatz in Afghanistan Fragen und Antworten

Einsatz in Afghanistan Fragen und Antworten Dr. Andreas Schockenhoff MdB Stellvertretender Vorsitzender 13. Ausgabe Seite 1 von 6 leere Seite Seite 2 von 6 Warum engagieren wir uns nach 2014 weiter in

Einsatz in Afghanistan Fragen und Antworten Dr. Andreas Schockenhoff MdB Stellvertretender Vorsitzender 13. Ausgabe Seite 1 von 6 leere Seite Seite 2 von 6 Warum engagieren wir uns nach 2014 weiter in

EUFOR RD Congo (2006)

Ismail Küpeli EUFOR RD Congo (2006) Wie agiert die EU in Räumen begrenzter Staatlichkeit? DR Kongo: Machtwechsel und Kriege - 1. Kongokrieg (1997): Präsident Mobutu (seit 1965 an der Macht) wird von der

Ismail Küpeli EUFOR RD Congo (2006) Wie agiert die EU in Räumen begrenzter Staatlichkeit? DR Kongo: Machtwechsel und Kriege - 1. Kongokrieg (1997): Präsident Mobutu (seit 1965 an der Macht) wird von der

Dr. Reinhard C. Meier-Walser - Lehrveranstaltungen

Dr. Reinhard C. Meier-Walser - Lehrveranstaltungen Lehrveranstaltungen an der Ludwig-Maximilians-Universität München seit 1988 Lehrveranstaltungen an der Fachhochschule München (FB Betriebswirtschaft)

Dr. Reinhard C. Meier-Walser - Lehrveranstaltungen Lehrveranstaltungen an der Ludwig-Maximilians-Universität München seit 1988 Lehrveranstaltungen an der Fachhochschule München (FB Betriebswirtschaft)

Zur Feindstaatenklausel in der Charta der Vereinten Nationen

Zur Feindstaatenklausel in der Charta der Vereinten Nationen - Kurzinformation - 2007 Deutscher Bundestag WD 2-3000-147/07 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages Verfasser/in: Zur Feindstaatenklausel

Zur Feindstaatenklausel in der Charta der Vereinten Nationen - Kurzinformation - 2007 Deutscher Bundestag WD 2-3000-147/07 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages Verfasser/in: Zur Feindstaatenklausel

Religionen Brandbeschleuniger oder Friedensstifter?

Religionen Brandbeschleuniger oder Friedensstifter? 1 Religion produziert Gewalt Drei Statements Ulrich Beck: "Die Gesundheitsminister warnen: Religion tötet. Religion darf an Jugendliche unter 18 Jahre

Religionen Brandbeschleuniger oder Friedensstifter? 1 Religion produziert Gewalt Drei Statements Ulrich Beck: "Die Gesundheitsminister warnen: Religion tötet. Religion darf an Jugendliche unter 18 Jahre

Schriftliche Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung. des Deutschen Bundestages, Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,

Schriftliche Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung des Deutschen Bundestages, Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, zum Thema "Zivil-militärische Zusammenarbeit" am 25. Oktober

Schriftliche Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung des Deutschen Bundestages, Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, zum Thema "Zivil-militärische Zusammenarbeit" am 25. Oktober

Bilanz der menschlichen Entwicklung

Bilanz der menschlichen Entwicklung FORTSCHRITTE PROBLEME DEMOKRATIE UND PARTIZIPATION Seit 1980 unternahmen 81 Länder entscheidende Schritte in Richtung Demokratie, 33 Militärregime wurden durch zivile

Bilanz der menschlichen Entwicklung FORTSCHRITTE PROBLEME DEMOKRATIE UND PARTIZIPATION Seit 1980 unternahmen 81 Länder entscheidende Schritte in Richtung Demokratie, 33 Militärregime wurden durch zivile

Einsatz in Afghanistan Fragen und Antworten

Einsatz in Afghanistan Fragen und Antworten Dr. Andreas Schockenhoff MdB Stellvertretender Vorsitzender 12. Ausgabe Seite 1 von 6 leere Seite Seite 2 von 6 Warum können wir mit ISAF jetzt aus Afghanistan

Einsatz in Afghanistan Fragen und Antworten Dr. Andreas Schockenhoff MdB Stellvertretender Vorsitzender 12. Ausgabe Seite 1 von 6 leere Seite Seite 2 von 6 Warum können wir mit ISAF jetzt aus Afghanistan

Manche Menschen meinen, dass man zwischen guten und schlechten Kriegen unterscheiden soll.

Themenwelt Krieg Was ist Krieg? Im Krieg kämpfen Soldaten oder bewaffnete Gruppen gegeneinander. Sie wollen andere Länder erobern oder ihre Macht im eigenen Land vergrößern. Die Gegner sprechen nicht mehr

Themenwelt Krieg Was ist Krieg? Im Krieg kämpfen Soldaten oder bewaffnete Gruppen gegeneinander. Sie wollen andere Länder erobern oder ihre Macht im eigenen Land vergrößern. Die Gegner sprechen nicht mehr

Gustav Stresemann und die Problematik der deutschen Ostgrenzen

Georg Arnold Arn Gustav Stresemann und die Problematik der deutschen Ostgrenzen PETER LANG Europaischer Verlag der Wissenschaften 11 Inhaltsverzeichnis Einleitung 15 I. Biographischer Werdegang und politische

Georg Arnold Arn Gustav Stresemann und die Problematik der deutschen Ostgrenzen PETER LANG Europaischer Verlag der Wissenschaften 11 Inhaltsverzeichnis Einleitung 15 I. Biographischer Werdegang und politische

WEGE AUS DER ARMUT. "Dein Hunger wird nie gestillt, dein Durst nie gelöscht, du kannst nie schlafen, bis du irgendwann nicht mehr müde bist"

WEGE AUS DER ARMUT "Dein Hunger wird nie gestillt, dein Durst nie gelöscht, du kannst nie schlafen, bis du irgendwann nicht mehr müde bist" Wer hungern muss, wer kein Geld für die nötigsten Dinge hat,

WEGE AUS DER ARMUT "Dein Hunger wird nie gestillt, dein Durst nie gelöscht, du kannst nie schlafen, bis du irgendwann nicht mehr müde bist" Wer hungern muss, wer kein Geld für die nötigsten Dinge hat,

Konfliktforschung II Herausforderungen und Lösungen gegenwärtiger Konflikte. Woche 1: Einführung

Konfliktforschung II Herausforderungen und Lösungen gegenwärtiger Konflikte Woche 1: Einführung Prof. Dr. Lars-Erik Cederman Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Center for Comparative and International

Konfliktforschung II Herausforderungen und Lösungen gegenwärtiger Konflikte Woche 1: Einführung Prof. Dr. Lars-Erik Cederman Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Center for Comparative and International

Krieg und Frieden. Vorlesung Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung

Krieg und Frieden Vorlesung Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung Wintersemester 2007/2008 Krieg und Frieden Überblick Krieg Drei klassische Kriegsbegriffe: Kant, Clausewitz, Völkerrecht Probleme

Krieg und Frieden Vorlesung Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung Wintersemester 2007/2008 Krieg und Frieden Überblick Krieg Drei klassische Kriegsbegriffe: Kant, Clausewitz, Völkerrecht Probleme

Grundkurs I Einführung in die Politikwissenschaft 4. Vorlesung 3. November Politikwissenschaftliche. Methoden

Politikwissenschaftliche Methoden Methoden v. griech. Methodos = Weg oder Gang der Untersuchung Ein auf einem Regelsystem aufbauendes, planvolles und systematisches Verfahren, das zur Erlangung von wissenschaftlichen

Politikwissenschaftliche Methoden Methoden v. griech. Methodos = Weg oder Gang der Untersuchung Ein auf einem Regelsystem aufbauendes, planvolles und systematisches Verfahren, das zur Erlangung von wissenschaftlichen

Die Europäische Union

Die Europäische Union Die Mitgliedsländer der Europäischen Union Im Jahr 1957 schlossen sich die sechs Länder Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und das Königreich der Niederlande unter

Die Europäische Union Die Mitgliedsländer der Europäischen Union Im Jahr 1957 schlossen sich die sechs Länder Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und das Königreich der Niederlande unter

Reader : Copyshop Rotplombe Nr. 19

Reader : Copyshop Rotplombe Nr. 19 Online Texte: Homepage: http://www.unierfurt.de/internationalebeziehungen/ Passwort: EinführungPO Politische Ordnungen Staaten und Soveränität Dr. Andrea Ribeiro Hoffmann

Reader : Copyshop Rotplombe Nr. 19 Online Texte: Homepage: http://www.unierfurt.de/internationalebeziehungen/ Passwort: EinführungPO Politische Ordnungen Staaten und Soveränität Dr. Andrea Ribeiro Hoffmann

Georg Simmel, Rembrandt und das italienische Fernsehen

Geisteswissenschaft Marian Berginz Georg Simmel, Rembrandt und das italienische Fernsehen Studienarbeit Marian Berginz WS 04/05 Soziologische Theorien Georg Simmel, Rembrandt und das italienische Fernsehen

Geisteswissenschaft Marian Berginz Georg Simmel, Rembrandt und das italienische Fernsehen Studienarbeit Marian Berginz WS 04/05 Soziologische Theorien Georg Simmel, Rembrandt und das italienische Fernsehen

Woche 5: Die zwei Weltkriege und das Konzept der kollektiven Sicherheit

Woche 5: Die zwei Weltkriege und das Konzept der kollektiven Sicherheit Internationale Konfliktforschung I: Kriegsursachen im historischen Kontext Seraina Rüegger ruegger@icr.gess.ethz.ch 19.10.2016 Seraina

Woche 5: Die zwei Weltkriege und das Konzept der kollektiven Sicherheit Internationale Konfliktforschung I: Kriegsursachen im historischen Kontext Seraina Rüegger ruegger@icr.gess.ethz.ch 19.10.2016 Seraina

Anstöße. Gesellschaftslehre mit Geschichte. Didaktische Jahresplanung Berufsfeld Erziehung und Soziales

Anstöße Gesellschaftslehre mit Geschichte Didaktische Jahresplanung Berufsfeld Erziehung und Soziales Didaktische Jahresplanung Gesellschaftslehre mit Geschichte Berufsfeld Erziehung und Soziales Schule

Anstöße Gesellschaftslehre mit Geschichte Didaktische Jahresplanung Berufsfeld Erziehung und Soziales Didaktische Jahresplanung Gesellschaftslehre mit Geschichte Berufsfeld Erziehung und Soziales Schule

EU Außen- und Sicherheitspolitik GASP-ESVP

EU Außen- und Sicherheitspolitik GASP-ESVP Motive sicherheitspolitischer Integration Verhütung eines Weltkrieges Wirksamer Schutz nach außen (gegenüber Sowjetunion) Festigung regionaler Führung Wahrnehmung

EU Außen- und Sicherheitspolitik GASP-ESVP Motive sicherheitspolitischer Integration Verhütung eines Weltkrieges Wirksamer Schutz nach außen (gegenüber Sowjetunion) Festigung regionaler Führung Wahrnehmung

Soll es ein Menschenrecht auf Demokratie geben?

Soll es ein Menschenrecht auf Demokratie geben? ASAE Alumni Ethik-Höck im Zentrum Karl der Grosse Zürich, 8. Februar 2016 Anita Horn (anita.horn@philos.uzh.ch) 2/9/16 Page 1 Ablauf ² Demokratische Übung

Soll es ein Menschenrecht auf Demokratie geben? ASAE Alumni Ethik-Höck im Zentrum Karl der Grosse Zürich, 8. Februar 2016 Anita Horn (anita.horn@philos.uzh.ch) 2/9/16 Page 1 Ablauf ² Demokratische Übung

Schweizer Aussenpolitik

Anleitung LP Ziel: Die Schüler lernen, wie und wo sich der Schweizer Staat stark macht für die Einhaltung der Menschenrechte im Ausland. Arbeitsauftrag: Die Schüler lesen in Gruppen die Arbeitsblätter

Anleitung LP Ziel: Die Schüler lernen, wie und wo sich der Schweizer Staat stark macht für die Einhaltung der Menschenrechte im Ausland. Arbeitsauftrag: Die Schüler lesen in Gruppen die Arbeitsblätter

Geschichte erinnert und gedeutet: Wie legitimieren die Bolschewiki ihre Herrschaft? S. 30. Wiederholen und Anwenden S. 32

Stoffverteilungsplan Nordrhein-Westfalen Schule: 978-3-12-443030-4 Lehrer: Kernplan Geschichte 9. Inhaltsfeld: Neue weltpolitische Koordinaten Russland: Revolution 1917 und Stalinismus 1) Vom Zarenreich

Stoffverteilungsplan Nordrhein-Westfalen Schule: 978-3-12-443030-4 Lehrer: Kernplan Geschichte 9. Inhaltsfeld: Neue weltpolitische Koordinaten Russland: Revolution 1917 und Stalinismus 1) Vom Zarenreich

Europäische Entwicklungspolitik zwischen gemeinschaftlicher Handelspolitik, intergouvernementaler Außenpolitik und ökonomischer Effizienz

2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Ralf Müller Europäische Entwicklungspolitik zwischen gemeinschaftlicher

2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Ralf Müller Europäische Entwicklungspolitik zwischen gemeinschaftlicher

2009 Tätigkeitsbericht von 01.April bis März 2010 auf Vaterschaftsurlaub (Karenz)

Dr. Reiner Meyer, 2009 Tätigkeitsbericht von 01.April bis März 2010 auf Vaterschaftsurlaub (Karenz) 2008 Tätigkeitsbericht: Projekt: Juni 2007 Mai 2008, Schutz kritischer Infrastruktur / SKIT Die Bedrohung

Dr. Reiner Meyer, 2009 Tätigkeitsbericht von 01.April bis März 2010 auf Vaterschaftsurlaub (Karenz) 2008 Tätigkeitsbericht: Projekt: Juni 2007 Mai 2008, Schutz kritischer Infrastruktur / SKIT Die Bedrohung

4. Pluralismus vs. Einparteiensystem (?)

Rede von US-Präsident Harry S. Truman am 12. März 1947 vor beiden Häusern des Kongresses. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Weltgeschichte muss Ost-West-Konflikt fast jede Nation zwischen alternativen Lebensformen

Rede von US-Präsident Harry S. Truman am 12. März 1947 vor beiden Häusern des Kongresses. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Weltgeschichte muss Ost-West-Konflikt fast jede Nation zwischen alternativen Lebensformen

Indonesien: Musterbeispiel einer islamischen Demokratie?

Indonesien: Musterbeispiel einer islamischen Demokratie? GIGA-Forum, 21. Mai 2013 Indonesien Sozio-kulturelles Profil Archipel mit mehr als 17.000 Inseln Ca. 240 Mio Einwohner, davon etwa 88% Muslime Ethnisch

Indonesien: Musterbeispiel einer islamischen Demokratie? GIGA-Forum, 21. Mai 2013 Indonesien Sozio-kulturelles Profil Archipel mit mehr als 17.000 Inseln Ca. 240 Mio Einwohner, davon etwa 88% Muslime Ethnisch

A7-0330/13

16.10.2013 A7-0330/13 Änderungsantrag 13 Willy Meyer, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy, Miloslav Ransdorf, Nikolaos Chountis, Inês Cristina Zuber, João Ferreira Ziffer 1 a (neu) 1a. weist

16.10.2013 A7-0330/13 Änderungsantrag 13 Willy Meyer, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy, Miloslav Ransdorf, Nikolaos Chountis, Inês Cristina Zuber, João Ferreira Ziffer 1 a (neu) 1a. weist

Vaiva Bernotaite. SUB Hamburg A 2008/8268

Vaiva Bernotaite SUB Hamburg A 2008/8268 Entwicklungspolitik und Zusammenarbeit der Europäischen Gemeinschaft (EG) mit den Staaten der Gemeinschaft unabhängiger Staaten (GUS) PETER LANG Europäischer Verlag

Vaiva Bernotaite SUB Hamburg A 2008/8268 Entwicklungspolitik und Zusammenarbeit der Europäischen Gemeinschaft (EG) mit den Staaten der Gemeinschaft unabhängiger Staaten (GUS) PETER LANG Europäischer Verlag

Schulinternes Curriculum G8 Klasse 5 Fach: Politik/Wirtschaft

Schulinternes Curriculum G8 Klasse 5 Fach: Politik/Wirtschaft Sk1 Hk1, Hk4 Uk4 Sk2, Sk3, Sk4 Hk1 Mk4 Mk4 Sk5 Hk1 Sicherung und Weiterentwicklung der Demokratie Grundlagen des Wirtschaftens Die Rolle der

Schulinternes Curriculum G8 Klasse 5 Fach: Politik/Wirtschaft Sk1 Hk1, Hk4 Uk4 Sk2, Sk3, Sk4 Hk1 Mk4 Mk4 Sk5 Hk1 Sicherung und Weiterentwicklung der Demokratie Grundlagen des Wirtschaftens Die Rolle der

Schulinternes Curriculum Sek. II Geschichte des Gymnasium der Stadt Frechen Q2

Unterrichtsvorhaben nach KLP Sek II Geschichte 1 Internationale Friedensordnung nach dem Ersten Weltkrieg : SK 3, SK 4 MK 2, MK 7 : UK 2, UK 7 Die Zeit des Nationalsozialismus Voraussetzungen, Herrschaftsstrukturen,

Unterrichtsvorhaben nach KLP Sek II Geschichte 1 Internationale Friedensordnung nach dem Ersten Weltkrieg : SK 3, SK 4 MK 2, MK 7 : UK 2, UK 7 Die Zeit des Nationalsozialismus Voraussetzungen, Herrschaftsstrukturen,

Wirtschaftsschule: Geschichte/Sozialkunde 10 (dreistufige Wirtschaftsschule)

Fachlehrpläne Wirtschaftsschule: Geschichte/Sozialkunde 10 (dreistufige Wirtschaftsschule) GSk10 Lernbereich 1: Rekurs: Alltagsleben und Demokratisierungsprozess im Nachkriegsdeutschland untersuchen die

Fachlehrpläne Wirtschaftsschule: Geschichte/Sozialkunde 10 (dreistufige Wirtschaftsschule) GSk10 Lernbereich 1: Rekurs: Alltagsleben und Demokratisierungsprozess im Nachkriegsdeutschland untersuchen die

Europas Werte von innen und außen : Die EU als normative power?

Anne Faber Europas Werte von innen und außen : Die EU als normative power? Entwicklungspolitik 31.01.2012 Organisation Begrüßung TN-Liste Fragen? Sitzungsaufbau Einstieg: Diskussionsleitfrage Referat Fr.

Anne Faber Europas Werte von innen und außen : Die EU als normative power? Entwicklungspolitik 31.01.2012 Organisation Begrüßung TN-Liste Fragen? Sitzungsaufbau Einstieg: Diskussionsleitfrage Referat Fr.

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH) wissenschaftssprachlicher Strukturen

Bauhaus-Universität Weimar Sprachenzentrum Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH) Prüfungsteil: Verstehen und Bearbeiten eines Lesetextes und wissenschaftssprachlicher

Bauhaus-Universität Weimar Sprachenzentrum Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH) Prüfungsteil: Verstehen und Bearbeiten eines Lesetextes und wissenschaftssprachlicher

Band 8. Die Besatzungszeit und die Entstehung zweier Staaten Sowjetischer Grundriß eines Friedensvertrages Erste Stalin Note (10.

Band 8. Die Besatzungszeit und die Entstehung zweier Staaten 1945-1961 Sowjetischer Grundriß eines Friedensvertrages Erste Stalin Note (10. März 1952) Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs verschärfen sich

Band 8. Die Besatzungszeit und die Entstehung zweier Staaten 1945-1961 Sowjetischer Grundriß eines Friedensvertrages Erste Stalin Note (10. März 1952) Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs verschärfen sich

Politik und Politische Bildung von Peter Filzmaier, Buch-Nr

Arbeitsblätter Politik und Politische Bildung Internationale Beziehungen 1 Die Struktur des internationalen Systems 1. Definieren Sie den Terminus Internationale Beziehungen. 2. Aus welchen Gründen kann

Arbeitsblätter Politik und Politische Bildung Internationale Beziehungen 1 Die Struktur des internationalen Systems 1. Definieren Sie den Terminus Internationale Beziehungen. 2. Aus welchen Gründen kann

Rede der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Annette Schavan, MdB, anlässlich der Eröffnung der Berufsbildungskonferenz

Rede der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Annette Schavan, MdB, anlässlich der Eröffnung der Berufsbildungskonferenz am 12. Juni 2009 in Shenyang Es gilt das gesprochene Wort! 1 I.

Rede der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Annette Schavan, MdB, anlässlich der Eröffnung der Berufsbildungskonferenz am 12. Juni 2009 in Shenyang Es gilt das gesprochene Wort! 1 I.

Konfliktforschung I Kriegsursachen im historischen Kontext

Konfliktforschung I Kriegsursachen im historischen Kontext Woche 2: Theoretische Grundlagen, Konzepte und Typologien Lena Kiesewetter Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Center for Comparative

Konfliktforschung I Kriegsursachen im historischen Kontext Woche 2: Theoretische Grundlagen, Konzepte und Typologien Lena Kiesewetter Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Center for Comparative

Rio2012 als Chance nutzen Wege zu einer nachhaltigen Wirtschaft. Nachhaltige Unternehmen Initiativen, Erfahrungen, Herausforderungen

Rio2012 als Chance nutzen Wege zu einer nachhaltigen Wirtschaft Nachhaltige Unternehmen Initiativen, Erfahrungen, Herausforderungen Dr. Lothar Rieth EnBW AG Vortragsreihe an der Universität Bern 15. November

Rio2012 als Chance nutzen Wege zu einer nachhaltigen Wirtschaft Nachhaltige Unternehmen Initiativen, Erfahrungen, Herausforderungen Dr. Lothar Rieth EnBW AG Vortragsreihe an der Universität Bern 15. November

Norddeutsche Meisterschaften 2006 Praktikerklasse 2 in Lüneburg

Norddeutsche Meisterschaften 2006 Praktikerklasse 2 in Lüneburg Tagung des Europäischen Rates am 15. und 16. Juni 2006 in Brüssel Vorher anschreiben: Engagement, Diskussionsrunde (1.), Ratifizierungsprozess

Norddeutsche Meisterschaften 2006 Praktikerklasse 2 in Lüneburg Tagung des Europäischen Rates am 15. und 16. Juni 2006 in Brüssel Vorher anschreiben: Engagement, Diskussionsrunde (1.), Ratifizierungsprozess

Prof. Dr. Christoph Weller. Konflikt und Gewalt. Vorlesung Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung

Prof. Dr. Christoph Weller Konflikt und Gewalt Vorlesung Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung Wintersemester 2007/2008 Christoph Weller Wintersemster 2007/08 Vorlesung Einführung in die Friedens-

Prof. Dr. Christoph Weller Konflikt und Gewalt Vorlesung Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung Wintersemester 2007/2008 Christoph Weller Wintersemster 2007/08 Vorlesung Einführung in die Friedens-

Heiko Borchert (Hrsg.) Vernetzte Sicherheit Leitidee der Sicherheitspolitik im 21. Jahrhundert

Heiko Borchert (Hrsg.) Vernetzte Sicherheit Leitidee der Sicherheitspolitik im 21. Jahrhundert Vernetzte Sicherheit Herausgegeben von Ralph Thiele und Heiko Borchert Band 1 Heiko Borchert (Hrsg.) Vernetzte

Heiko Borchert (Hrsg.) Vernetzte Sicherheit Leitidee der Sicherheitspolitik im 21. Jahrhundert Vernetzte Sicherheit Herausgegeben von Ralph Thiele und Heiko Borchert Band 1 Heiko Borchert (Hrsg.) Vernetzte

Schulcurriculum Geschichte (Stand: August 2012) Klasse 11/ J1 (2-stündig)

Schulcurriculum Geschichte (Stand: August 2012) Klasse 11/ J1 (2-stündig) Inhalte Kompetenzen Hinweise Themenbereich: 1. Prozesse der Modernisierung in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft seit dem 18.

Schulcurriculum Geschichte (Stand: August 2012) Klasse 11/ J1 (2-stündig) Inhalte Kompetenzen Hinweise Themenbereich: 1. Prozesse der Modernisierung in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft seit dem 18.

Konfliktmanagement in den internationalen Beziehungen Die Karibik-Krise von 1962

Prof. Dr. habil. Raimund Krämer Wintersemester 2016 Konfliktmanagement in den internationalen Beziehungen Die Karibik-Krise von 1962 Seminarplan 1. Sitzung (14.4.) Einführung in das Seminar, Erläuterung

Prof. Dr. habil. Raimund Krämer Wintersemester 2016 Konfliktmanagement in den internationalen Beziehungen Die Karibik-Krise von 1962 Seminarplan 1. Sitzung (14.4.) Einführung in das Seminar, Erläuterung

Thema: Nationalismus, Nationalstaat und deutsche Identität im 20. Jahrhundert

Qualifikationsphase 2: Unterrichtsvorhaben IV Thema: Nationalismus, Nationalstaat und deutsche Identität im 20. Jahrhundert I Übergeordnete Kompetenzen en ordnen historische Ereignisse, Personen, Prozesse

Qualifikationsphase 2: Unterrichtsvorhaben IV Thema: Nationalismus, Nationalstaat und deutsche Identität im 20. Jahrhundert I Übergeordnete Kompetenzen en ordnen historische Ereignisse, Personen, Prozesse

Die Zukunft der Europäische Union

Eurobarometer-Umfrage, Angaben in Prozent der Bevölkerung, Europäische Union, Frühjahr 2011 Eurobarometer-Frage: Wie ist Ihre Meinung zu den folgenden Vorschlägen? Sind Sie dafür oder dagegen? gemeinsame

Eurobarometer-Umfrage, Angaben in Prozent der Bevölkerung, Europäische Union, Frühjahr 2011 Eurobarometer-Frage: Wie ist Ihre Meinung zu den folgenden Vorschlägen? Sind Sie dafür oder dagegen? gemeinsame

Zentralabitur 2019 Geschichte

Zentralabitur 2019 Geschichte I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten schriftlichen

Zentralabitur 2019 Geschichte I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten schriftlichen

Machtpolitik und Wohlfahrtsdenken in den internationalen Beziehungen des 21. Jahrhunderts

Wendelin Ettmayer A 367878 Eine geteilte Welt - Machtpolitik und Wohlfahrtsdenken in den internationalen Beziehungen des 21. Jahrhunderts Trauner Verlag 2003 Inhaltsverzeichnis I. Teil: Machtpolitik als

Wendelin Ettmayer A 367878 Eine geteilte Welt - Machtpolitik und Wohlfahrtsdenken in den internationalen Beziehungen des 21. Jahrhunderts Trauner Verlag 2003 Inhaltsverzeichnis I. Teil: Machtpolitik als

WACHSTUM UND ENTWICKLUNG Arbeitsauftrag

Verständnisfragen Aufgabe 1 Erklären Sie den Begriff Wirtschaftswachstum. Aufgabe 2 Weshalb verwendet man das BIP pro Kopf und nicht das gesamte BIP, um ein Bild vom Wohlstand einer Gesellschaft zu erhalten?

Verständnisfragen Aufgabe 1 Erklären Sie den Begriff Wirtschaftswachstum. Aufgabe 2 Weshalb verwendet man das BIP pro Kopf und nicht das gesamte BIP, um ein Bild vom Wohlstand einer Gesellschaft zu erhalten?

Workshop: LGBTI Rechte - Zwischen Diversity Management und Menschenrechtsschutz Berlin Axel M. Hochrein

Workshop: LGBTI Rechte - Zwischen Diversity Management und Menschenrechtsschutz Berlin 15.04.2015 1. Kriminalisiertes Menschenrecht 2. Situation LGBTI weltweit 3. Ursachen staatlich und gesellschaftlich

Workshop: LGBTI Rechte - Zwischen Diversity Management und Menschenrechtsschutz Berlin 15.04.2015 1. Kriminalisiertes Menschenrecht 2. Situation LGBTI weltweit 3. Ursachen staatlich und gesellschaftlich

ARF - Erfahrungsaustausch

Modernisierung des öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesens Schuldenkrise - Konsolidierung. Warum liefert die bisherige Modernisierung bisher noch keinen entscheidenden Beitrag? - 10 Thesen - Prof.

Modernisierung des öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesens Schuldenkrise - Konsolidierung. Warum liefert die bisherige Modernisierung bisher noch keinen entscheidenden Beitrag? - 10 Thesen - Prof.

Inhaltsverzeichnis. A. Einleitung B. Europäische Ebene... 5

Inhaltsverzeichnis A. Einleitung... 1 B. Europäische Ebene... 5 I. Schaffung der ESVP... 5 1. Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG)... 6 2. Westeuropäische Union (WEU)... 8 3. Bilaterale Verteidigungspolitik...

Inhaltsverzeichnis A. Einleitung... 1 B. Europäische Ebene... 5 I. Schaffung der ESVP... 5 1. Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG)... 6 2. Westeuropäische Union (WEU)... 8 3. Bilaterale Verteidigungspolitik...

RESOLUTION DER GENERALVERSAMMLUNG

RESOLUTION DER GENERALVERSAMMLUNG verabschiedet am 20. November 1963 1904 (XVIII). Erklärung der Vereinten Nationen über die Beseitigung aller Formen der Rassendiskriminierung Die Generalversammlung, in

RESOLUTION DER GENERALVERSAMMLUNG verabschiedet am 20. November 1963 1904 (XVIII). Erklärung der Vereinten Nationen über die Beseitigung aller Formen der Rassendiskriminierung Die Generalversammlung, in

Politische Herausforderungen und Handlungsspielräume kommunaler Flüchtlingsarbeit

Politische Herausforderungen und Handlungsspielräume kommunaler Flüchtlingsarbeit Tagung der Katholischen Hochschule Freiburg im Breisgau, 13. November 2015 PD Dr. Uwe Hunger FoKoS Forschungskolleg der

Politische Herausforderungen und Handlungsspielräume kommunaler Flüchtlingsarbeit Tagung der Katholischen Hochschule Freiburg im Breisgau, 13. November 2015 PD Dr. Uwe Hunger FoKoS Forschungskolleg der

man könnte fast sagen: Ingolstadt ist zur Zeit historische Kapitale des Freistaats!

Sperrfrist: 11. Juni 2015, 15.30 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der Eröffnung

Sperrfrist: 11. Juni 2015, 15.30 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der Eröffnung

Studienkurs. Politikwissenschaft. Samuel Salzborn. Demokratie. Theorien, Formen, Entwicklungen. Nomos

Studienkurs Politikwissenschaft Samuel Salzborn Demokratie Theorien, Formen, Entwicklungen Nomos 3782 Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage Böhlau Verlag Wien Köln Weimar Verlag Barbara Budrich Opladen

Studienkurs Politikwissenschaft Samuel Salzborn Demokratie Theorien, Formen, Entwicklungen Nomos 3782 Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage Böhlau Verlag Wien Köln Weimar Verlag Barbara Budrich Opladen

Weltkrieg der Postkarten

Geschichte im Postkartenbild Band 4 Otto May Weltkrieg der Postkarten 1914-1918 franzbecker Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in

Geschichte im Postkartenbild Band 4 Otto May Weltkrieg der Postkarten 1914-1918 franzbecker Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in

Krieg Herrschaftssicherung: Furcht vor einer Bedrohung der eigenen Vormachtstellung.

Krieg 1 Definitionen 1.1 Krieg ist ein organisierter und unter Einsatz erheblicher Mittel mit Waffen und Gewalt ausgetragener Konflikt, an dem oft mehrere planmäßig vorgehende Kollektive beteiligt sind.

Krieg 1 Definitionen 1.1 Krieg ist ein organisierter und unter Einsatz erheblicher Mittel mit Waffen und Gewalt ausgetragener Konflikt, an dem oft mehrere planmäßig vorgehende Kollektive beteiligt sind.

1 Gesellschaft in Deutschland 11

Themenübersicht 1 Gesellschaft in Deutschland 11 1.1 Die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland und ihre Entwicklung 1. Bevölkerungsentwicklung - sind Trends erkennbar? 12 2. Wo und wie wohnen die

Themenübersicht 1 Gesellschaft in Deutschland 11 1.1 Die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland und ihre Entwicklung 1. Bevölkerungsentwicklung - sind Trends erkennbar? 12 2. Wo und wie wohnen die

der die und in den von zu das mit sich des auf für ist im dem nicht ein eine als auch es an werden aus er hat daß sie nach wird bei

der die und in den von zu das mit sich des auf für ist im dem nicht ein eine als auch es an werden aus er hat daß sie nach wird bei einer um am sind noch wie einem über einen so zum war haben nur oder

der die und in den von zu das mit sich des auf für ist im dem nicht ein eine als auch es an werden aus er hat daß sie nach wird bei einer um am sind noch wie einem über einen so zum war haben nur oder

Inhaltsverzeichnis. Vorwort 11 Vorwort zur zweiten Auflage 12

Inhaltsverzeichnis Vorwort 11 Vorwort zur zweiten Auflage 12 Kapitel 1: Governance - Modebegriff oder nützliches sozialwissenschaftliches Konzept? 13 Arthur Benz /Nicolai Dose 1.1 Zur Beziehung von Begriff

Inhaltsverzeichnis Vorwort 11 Vorwort zur zweiten Auflage 12 Kapitel 1: Governance - Modebegriff oder nützliches sozialwissenschaftliches Konzept? 13 Arthur Benz /Nicolai Dose 1.1 Zur Beziehung von Begriff

Inhalt. Einführung... 9

Inhalt Einführung.................................. 9 1 Demokratische Ursprünge...................... 19 1.1 Athenische Demokratie und Römische Republik............ 19 1.2 Partizipation im europäischen

Inhalt Einführung.................................. 9 1 Demokratische Ursprünge...................... 19 1.1 Athenische Demokratie und Römische Republik............ 19 1.2 Partizipation im europäischen

EU Globalstrategie: Nach Brexit und US Wahlen der Militarisierungsschub?

EU Globalstrategie: Nach Brexit und US Wahlen der Militarisierungsschub? Trump als Legitimationselement Die Amerikaner, denen wir viel verdanken, [ ] die werden nicht auf Dauer für die Sicherheit der Europäer

EU Globalstrategie: Nach Brexit und US Wahlen der Militarisierungsschub? Trump als Legitimationselement Die Amerikaner, denen wir viel verdanken, [ ] die werden nicht auf Dauer für die Sicherheit der Europäer

Warum ist Bildung aus entwicklungspolitscher Sicht so wichtig?

1 Warum ist Bildung aus entwicklungspolitscher Sicht so wichtig? Qualitativ hochwertige Bildung ist ein unschätzbarer Gewinn für das Kind u. seine Lebensperspektiven: ein Kind, dessen Mutter lesen u. schreiben

1 Warum ist Bildung aus entwicklungspolitscher Sicht so wichtig? Qualitativ hochwertige Bildung ist ein unschätzbarer Gewinn für das Kind u. seine Lebensperspektiven: ein Kind, dessen Mutter lesen u. schreiben

Geschichte Europas

Manfred Görtemaker Geschichte Europas 1850-1918 Verlag W. Kohlhammer Einleitung 9 I. Europa nach der Revolution 1. Der Sieg der Reaktion 11 a) Das Scheitern der demokratischen Erhebungen 11 b) Das Zweite

Manfred Görtemaker Geschichte Europas 1850-1918 Verlag W. Kohlhammer Einleitung 9 I. Europa nach der Revolution 1. Der Sieg der Reaktion 11 a) Das Scheitern der demokratischen Erhebungen 11 b) Das Zweite

Geschichte der Vereinten Nationen

Geschichte der Vereinten Nationen von Dr. Helmut Volger 2., aktualisierte und erweiterte Auflage Oldenbourg Verlag München Wien Inhaltsverzeichnis Vorwort zur 2. Auflage Hinweise für den Leser Abkürzungsverzeichnis

Geschichte der Vereinten Nationen von Dr. Helmut Volger 2., aktualisierte und erweiterte Auflage Oldenbourg Verlag München Wien Inhaltsverzeichnis Vorwort zur 2. Auflage Hinweise für den Leser Abkürzungsverzeichnis

Gesellschaftslehre Jahrgang 8

Gesellschaftslehre Jahrgang 8 Industrielle Revolution und Strukturwandel SchülerInnen... Warum begann die Industrialisierung in England? beschreiben Schlüsselereignisse, epochale Errungenschaften und wesentliche

Gesellschaftslehre Jahrgang 8 Industrielle Revolution und Strukturwandel SchülerInnen... Warum begann die Industrialisierung in England? beschreiben Schlüsselereignisse, epochale Errungenschaften und wesentliche

Defekte Demokratie oder keine?

Jörn Knobloch Defekte Demokratie oder keine? Das politische System Rußlands A441096 LIT Inhalt 1. Einleitung 1 Teill- Theoretische Konzepte und Vorgehensweise 2. Einführung in das Konzept der defekten

Jörn Knobloch Defekte Demokratie oder keine? Das politische System Rußlands A441096 LIT Inhalt 1. Einleitung 1 Teill- Theoretische Konzepte und Vorgehensweise 2. Einführung in das Konzept der defekten

I. Die Schweiz in der internationalen Gemeinschaft

Staatsrecht I (Gruppe 1, Gächter) Übersicht 4.10. und 7.10.2016 I. Die Schweiz in der internationalen Gemeinschaft II. Staat Recht Gerechtigkeit III. Der Staat im Spektrum der Wissenschaft Seite 1 I. Die

Staatsrecht I (Gruppe 1, Gächter) Übersicht 4.10. und 7.10.2016 I. Die Schweiz in der internationalen Gemeinschaft II. Staat Recht Gerechtigkeit III. Der Staat im Spektrum der Wissenschaft Seite 1 I. Die

ENTWURF DER CHARTA DER GRUNDRECHTE DER EUROPÄISCHEN UNION

ENTWURF DER CHARTA DER GRUNDRECHTE DER EUROPÄISCHEN UNION fundamental.rights@consilium.eu.int Brüssel, den 15. März 200 (16.03) (OR. fr) CHARTE 4162/00 CONTRIB 46 ÜBERMITTLUNGSVERMERK Betr.: Entwurf der

ENTWURF DER CHARTA DER GRUNDRECHTE DER EUROPÄISCHEN UNION fundamental.rights@consilium.eu.int Brüssel, den 15. März 200 (16.03) (OR. fr) CHARTE 4162/00 CONTRIB 46 ÜBERMITTLUNGSVERMERK Betr.: Entwurf der

Norddeutsche Meisterschaften 2007 in Eckernförde

Norddeutsche Meisterschaften 2007 in Eckernförde Meisterklasse 250 bis 475 Silben Übertragungszeit: 240 Min. Mitteilung der Kommission der Europäischen Union: ein Plädoyer für multilaterale Zusammenarbeit

Norddeutsche Meisterschaften 2007 in Eckernförde Meisterklasse 250 bis 475 Silben Übertragungszeit: 240 Min. Mitteilung der Kommission der Europäischen Union: ein Plädoyer für multilaterale Zusammenarbeit

Was ist der Unterschied zwischen einem Binnenvertriebenen und einem Flüchtling?

Wer ist nach internationalem Recht ein Flüchtling? 1. Eine Person, die ihr Land verlassen hat. 2. Eine Person, die aus Furcht vor Verfolgung ihr Land verlassen hat. 3. Eine Person die vor Problemen davonrennt.

Wer ist nach internationalem Recht ein Flüchtling? 1. Eine Person, die ihr Land verlassen hat. 2. Eine Person, die aus Furcht vor Verfolgung ihr Land verlassen hat. 3. Eine Person die vor Problemen davonrennt.

Wollte Deutschland den Ersten Weltkrieg?

Geschichte Jörn Fritsche Wollte Deutschland den Ersten Weltkrieg? Die Kontroverse zwischen Fritz Fischer und Egmont Zechlin zur Kriegsschuldfrage Studienarbeit Wollte Deutschland den Ersten Weltkrieg?

Geschichte Jörn Fritsche Wollte Deutschland den Ersten Weltkrieg? Die Kontroverse zwischen Fritz Fischer und Egmont Zechlin zur Kriegsschuldfrage Studienarbeit Wollte Deutschland den Ersten Weltkrieg?

Kollaborative Ökonomie Potenziale für nachhaltiges Wirtschaften

Kollaborative Ökonomie Potenziale für nachhaltiges Wirtschaften Jahrestagung des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung Geschäftsmodell Nachhaltigkeit Ulrich Petschow 21. November 2013, Berlin

Kollaborative Ökonomie Potenziale für nachhaltiges Wirtschaften Jahrestagung des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung Geschäftsmodell Nachhaltigkeit Ulrich Petschow 21. November 2013, Berlin

Politik Wirtschaft Gesellschaft

Inhaltsverzeichnis 28 Jahre Berliner Mauer Einstimmung 3 1. Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg 4 2. Der Kalte Krieg 6 3. Die Teilung Deutschlands 8 4. Das deutsche Wirtschaftswunder 10 5. Der Bau der

Inhaltsverzeichnis 28 Jahre Berliner Mauer Einstimmung 3 1. Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg 4 2. Der Kalte Krieg 6 3. Die Teilung Deutschlands 8 4. Das deutsche Wirtschaftswunder 10 5. Der Bau der