Erlebniswelten. Babette Kirchner. Bewegungskompetenz. Sportklettern Zwischen (geschlechtlichem) Können, Wollen und Dürfen

|

|

|

- Liese Bauer

- vor 6 Jahren

- Abrufe

Transkript

1 Erlebniswelten Babette Kirchner Bewegungskompetenz Sportklettern Zwischen (geschlechtlichem) Können, Wollen und Dürfen

2 Erlebniswelten Herausgegeben von W. Gebhardt, Koblenz, Deutschland R. Hitzler, Dortmund, Deutschland F. Liebl, Berlin, Deutschland

3 In allen Gesellschaften (zu allen Zeit und allerorten) werden irgendwelche kulturellen Rahmenbedingungen des Erlebens vorproduziert und vororganisiert, die den Menschen außergewöhnliche Erlebnisse bzw. außeralltägliche Erlebnisqualitäten in Aussicht stellen: ritualisierte Erlebnisprogramme in bedeutungsträchtigen Erlebnisräumen zu sinngeladenen Erlebniszeiten für symbolische Erlebnisgemeinschaften. Der Eintritt in dergestalt zugleich besonderte und sozial approbierte Erlebniswelten soll die Relevanzstrukturen der alltäglichen Wirklichkeit zumindest partiell und in der Regel vorübergehend aufheben, zur mentalen (Neu-)Orientierung und sozialen (Selbst-)Verortung veranlassen und dergestalt typischerweise mittelbar dazu beitragen, gesellschaftliche Vollzugs- und Verkehrsformen zu erproben oder zu bestätigen. Erlebniswelten können also sowohl der Zerstreuung dienen als auch Fluchtmöglichkeiten bereitstellen. Sie können aber auch Visionen eröffnen. Und sie können ebenso (Um-)Erziehung bezwecken. Ihre empirischen Erscheinungsweisen und Ausdrucksformen sind dementsprechend vielfältig: Sie reichen von unterhaltsamen Medienformaten über Shopping Malls und Erlebnisparks bis zu Extremsport- und Abenteuerreise-Angeboten, von alternativen und exklusiven Lebensformen wie Kloster- und Geheimgesellschaften über Science Centers, Schützenclubs, Gesangsvereine, Jugendszenen und Hoch-, Avantgarde und Trivialkultur-Ereignisse bis hin zu Zwangserlebniswelten wie Gefängnisse, Pflegeheime und psychiatrische Anstalten. Die Reihe Erlebniswelten versammelt sowohl gegenwartsbezogene als auch historische materiale Studien, die sich der Beschreibung und Analyse solcher herausgehobener sozialer Konstruktionen widmen. Herausgegeben von Winfried Gebhardt Universität Koblenz-Landau Ronald Hitzler TU Dortmund Franz Liebl Universität der Künste Berlin Weitere Bände in der Reihe

4 Babette Kirchner Bewegungskompetenz Sportklettern Zwischen (geschlechtlichem) Können, Wollen und Dürfen

5 Babette Kirchner Dortmund, Deutschland Zugl. Dissertation an der Fakultät Erziehungswissenschaft, Psychologie und Soziologie, Technische Universität Dortmund 2017 Erlebniswelten ISBN ISBN (ebook) DOI / Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über abrufbar. Springer VS Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2018 Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral. Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier Springer VS ist Teil von Springer Nature Die eingetragene Gesellschaft ist Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, Wiesbaden, Germany

6 Für meine Familie. 5

7 Inhalt 1 Stand der Forschung Semantische Feinheiten des Kletter- und Bergsports Bergsteigen Traditionelles Klettern Sportklettern Bouldern Frauen und Männer im Kletter- und Bergsport Tapfere Männlichkeit im Felsklettern und Bergsteigen Zurückhaltende Weiblichkeit im Felsklettern und Bergsteigen Emanzipierte Weiblichkeit im Sportklettern und Bouldern Zwischenfazit: Forschungslücke Geschlechtermuster im Sportklettern Erforschen von Geschlechterverhältnissen im Sportklettern Geschlecht als soziale Konstruktion Beurteiltes Wissen: Kompetenz Methodologisch-methodische Reflexionen Forschungshaltung: Lebensweltanalytische Ethnographie Existenzielle Involviertheit und teilnehmende Beobachtung Leitfadengestützte Interviews Sequenzanalytische Bildhermeneutik Zwischenfazit: Methodenpluralität zur Erforschung eines komplexen Phänomens VII

8 VIII Inhalt 4 Geschlechtslose Grundlagen im Können Typische Anfängerfehler Das Können der Fortgeschrittenen Routen lesen Routen klettern Vom Griff zum Greifen Vom Greifen zur Körperpositionierung Binnendifferenzierung von Fortgeschrittenen Kompetenzmarker Die Route Der Schwierigkeitsgrad Der Fels Zwischenfazit: Die individuelle Bewegung als soziale Choreographie Steigerung des (geschlechtslosen) Könnens Kletterkurse Projekte Meister-Schüler-Beziehungen Tipps geben Zwischenfazit: Sozialisation und soziale Normierung Geschlechtliche Bewegungsmuster Feminines Sportklettern maskulines Bouldern Feminin statisches maskulin dynamisches Bewegen Feminine Technik maskuline Kraft Maskuliner Handwerker feminine Virtuosin Mystifiziertes feminines Körpergefühl Zwischenfazit: Symbolische Überhöhung von Differenzen Wollen Feminines Bewundern Ängste, Zweifel, Zögern Femininer Mangel an Risikobereitschaft Feminine Ängste Norm der Angstfreiheit Femininer Zweifel-Virus Femininer Mangel an Ambition und Engagement Zwischenfazit: Femininer Motivationsmangel maskuline Therapie 185

9 Inhalt IX 8 Dürfen Hegemoniale Männlichkeit Maskuline Verantwortung Maskuline Bewegungsnormierung Hegemoniale Weiblichkeit Konfliktbehaftete doppelte Rahmung: Klettern im (potentiellen) Paargefüge Kompetenzhöhere Partnerin kompetenzniedrigerer Partner Dominante Männlichkeit devote Weiblichkeit (Geschlechtslose) Gleichberechtigung mit Harmonie Falsche Rahmung: Geschlecht statt Kompetenz Gefahr für das maskuline Image: Imponieren und Dominieren Maskuline Imagerettung durch Rückzug Maskuliner Ehrenkodex: Tabuisierte Kritik Gefahr für das feminine Image: Attraktivität und Sexualisierung Zwischenfazit: Doppelte Rahmen erschweren die Interaktion Hohes Kompetenzniveau Sonderkategorie First Female Ascent Bildhafte Beweise Bildtypus I Modefotografie: Im Trainingsraum Bildhintergrund: Stilvolle Szenerie Bildvordergrund: Menschliche Eleganz Textliche Informationen: Professionelles Image Feldwissen: Symptomatische Verschmutzung Komparationen Bildtypus II Action Shot: Am Fels Bildhintergrund: Massiver Fels Bildvordergrund: Kleiner Mensch Einklang der Bildstruktur Textliche Informationen: Hohe Bewegungskompetenz Kontextinformationen zu den Beispielbildern Zwischenfazit: Zwischen Bewegungskompetenz und Feminisierung 273 IX

10 X Inhalt 10 Fazit: Kompetentes Sportklettern wegen oder trotz Geschlechterdifferenzen? Können Geschlechtsloses Können Geschlechtliche Bewegungsmuster Wollen: Hohe Relevanz von Geschlecht Dürfen Geschlechterdifferenzierende Anerkennung und Berechtigung Irrelevanz von Geschlecht als Lösung? Sonderstatus Profikletterin Abschließende Bemerkungen Literaturverzeichnis Transkriptionszeichen Bildquellenverzeichnis

11 Danke Mit einer Dissertation verhält es sich ähnlich wie mit der Feldforschung. Mit zunehmendem Engagement wird es immer schwieriger, sich auch wieder anderen Menschen, Dingen und Themen zu widmen. Als Autorin verantworte ich die vorliegende Dissertation zwar gänzlich allein, aber ohne die Unterstützung von zahlreichen Menschen wäre dieses Projekt nicht möglich gewesen. Ich danke an dieser Stelle all denen, die mich stets unermüdlich, optimistisch und erfreulich begleitet haben. Ganz explizit danke ich meinen Doktorvätern Prof. Dr. Ronald Hitzler und Prof. Dr. Michael Meuser für ihr Interesse, ihre hilfreichen Anmerkungen und für den Freiraum, den sie mir gewährt haben, meine Ideen zu entfalten. Prof. Dr. Karlheinz Wöhler und Anja Saretzki danke ich dafür, dass sie mich auf meinem Weg in die Wissenschaft unterstützt haben. AOR Dr. Arne Niederbacher danke ich für zahlreiche Hinweise aus Sicht eines Kletterers mit scharfem soziologischem Blick. Für den intensiven, interessierten und aufmunternden Austausch danke ich ganz besonders Dr. Gregor Betz, Nicole Kirchhoff, Julia Wustmann, Dr. Paul Eisewicht und Dr. Gerd Möll. Für zahlreiche spannende Interpretationsrunden danke ich wiederum Dr. Gregor Betz und Nicole Kirchhoff sowie Miriam Gothe, Christine Striffler und ganz besonders Katharina Neuhaus. Katharina Neuhaus danke ich auch für ihre Unterstützung bei umfangreichen Recherchen, für ihre akribischen Transkriptionen und ihr aufmerksames Lektorat. Den zahlreichen Kletterinnen und Kletterern danke ich ganz besonders, da ohne ihre Offenheit diese Forschung gar nicht möglich gewesen wäre. Von Herzen danke ich meinem Partner Sven, meinen Eltern sowie meinem Bruder, die mich allesamt auf sehr unterschiedliche Weise schon immer begleitet und unterstützt haben. Ich danke euch vielmals. XI

12 Stand der Forschung 1 Stand der Forschung 1 Ich bin in der ganzen Welt umhergereist und hatte das Glück, mit vielen besonderen Menschen zusammenzutreffen, manche davon berühmt, andere unbekannt. Doch der größte kleine Held, den ich je kennengelernt habe, ist Lynn Hill. Wir anderen halten nur das Seil. John Long (2011: 13) 1 Die hier erwähnte Lynn Hill steht exemplarisch für zahlreiche Frauen, die in den 1980er und 1990er Jahren den Klettersport maßgeblich beeinflusst haben. Ihre Art zu klettern galt als akrobatischer, ästhetischer und erfolgreicher als die der Männer. Frauen sorgten nicht nur in den Wettkämpfen für positives Erstaunen. Auch beim Klettern am Fels konnten sie Routen durchsteigen, die zuvor kein Mensch geschafft hat. So verwundert es nicht, wie begeistert John Long berichtet, der selbst ein Kletterer und Autor zahlreicher Biographien über legendäre Kletterer und Kletterinnen ist. Mittlerweile wird das Klettern als die neue Trendsportart gefeiert. Immer mehr Menschen begeistern sich dafür und immer mehr Angebote werden zum Klettern geschaffen. Oftmals berichten Interessierte darüber, dass sie schon als Kind gern auf Bäume geklettert sind und schlussfolgern daraus, dass sie mit dem gegenwärtigen Klettern vertraut seien. Meist entschließen sich Interessierte dann dazu, eine der zahlreichen Kletterhallen in ihrer Umgebung zu besuchen. Kommen sie das erste Mal in eine Kletterhalle, erscheint ihnen jedoch vieles fremdartig. Die hohen Wände wirken einschüchternd, die zahlreichen Kunststoffgriffe an den Wänden in unterschiedlichen Farben, Formen und Anordnungen wild durcheinander und die Bewegungen der Menschen respekteinflößend. 1 John Long (2011): Vorwort. In: Lynn Hill/Greg Child: Climbing Free. In den steilsten Wänden der Welt. Erweiterte & durchgesehene Auflage, München: Malik, S Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2018 B. Kirchner, Bewegungskompetenz, Erlebniswelten, DOI / _1 1

13 2 1 St and der Forschung Ebenso wenig ist verständlich, was die Anderen tun oder worüber sie sprechen: Zwei Menschen schauen gespannt einem Kletternden zu und rufen ihm zeitweise Ja, schön! oder komm, zieh durch! hoch hinauf in die Wand. Ein Anderer ruft, wie der Kletterer irgendeine Leiste greifen soll. Hier grinsen drei junge Frauen, nachdem sie einem kletternden Mann zugeschaut haben, als er schnaufend und ächzend mit lauten Tritten die Wand hochklettert. Weiter hinten beobachten zwei Männer mit erstaunten Blicken eine kletternde Frau dabei, wie sie einen Spagat in der Wand macht. Weiter vorn verdreht Jemand scheinbar genervt die Augen, als ein Mann vorm Klettern sein T-Shirt auszieht. Dort streitet sich ein Pärchen, wer von beiden nicht richtig sichert und wer mehr Angst hat. So oder so ähnlich wie hier dargelegt, erfahren Menschen üblicherweise ihren ersten Besuch in einer Kletterhalle. Während für die Menschen vor Ort alles irgendwie normal, selbstverständlich und selbsterklärend zu sein scheint, erschließt sich Kletterneulingen kaum, worum es den Anderen geht, was sie da eigentlich tun, worüber sie reden und was sie damit bezwecken wollen. Noch viel weniger lässt sich nachvollziehen, was das Ganze mit Geschlecht zu tun hat und was Frauen oder Männer hierbei anders oder besser tun. In der vorliegenden Arbeit analysiert die Forscherin die soziale Konstruktion von Geschlecht und Bewegungskompetenz in der Sportkletterszene. Unter Berücksichtigung der einschlägigen wissenschaftlichen Literatur existiert aus verschiedenen Perspektiven eine Forschungslücke: Erstens wurde die Kletterdisziplin Sportklettern bislang kaum beforscht. Zweitens treten Forschende oftmals mit einem feldfremden Verständnis an das Untersuchungsphänomen heran, indem sie potentielle Risiken stets negativ konnotieren. Mitunter verknüpfen Forschende mit dieser Perspektive weitere Forschungsfragen zu Geschlechterverhältnissen und kommen zu dem für sie logischen Schluss, dass mit steigendem (potentiellem) Risiko, die Unversehrtheit des Körpers zu verlieren, die Geschlechterverhältnisse zunehmend traditionell verstanden und gelebt werden. Drittens wird zwar in einigen wenigen Publikationen erwähnt, dass sich im Vergleich zu anderen Kletterdisziplinen mit der sportklettersymptomatischen Redensart Climbing like a Girl ein andersartiges Geschlechterverständnis andeutet. Das wird jedoch nicht systematisch beforscht. Um zunächst das Forschungsfeld analytisch von anderen Disziplinen des Kletterund Bergsports zu differenzieren, geht die Autorin auf semantische Feinheiten ein, inwiefern Menschen in verschiedenen Kletterdisziplinen unterschiedliche Modi der Bewegung und der Absicherung vollziehen und darauf auch eine unterschiedliche Einstellung gründen. Diese Differenzierung ist ein notwendiger Vorlauf zur anschließenden Rekonstruktion des geschlechterfokussierten Forschungsstandes, da Differenzen in den Kletterdisziplinen meist eher randständig und unsystematisch in der wissenschaftlichen Fachliteratur erwähnt werden, woraus jedoch

14 1.1 Semant ische Feinheit en des Klet t er- und Bergsport s 3 unsystematische, mithin unpassende Vergleiche resultieren. Die Autorin will die Forschungslücke schließen, indem sie das Sportklettern mit Fokus auf etwaige Geschlechterkonstruktionen systematisch und unter Berücksichtigung der Agenda des Feldes beforscht. In der einschlägigen wissenschaftlichen Literatur zum Klettern fällt auf, dass Bezeichnungen für verschiedene Kletterdisziplinen entweder synonym verwendet oder als selbstverständlich vorausgesetzt oder gänzlich vorenthalten werden. In diesem Kapitel erfolgt eine systematische Durchsicht der kletterrelevanten Literatur: Zunächst werden ausgewählte Kletterdisziplinen analytisch voneinander differenziert, um anschließend zentrale Forschungsergebnisse zu Geschlechterverhältnissen in verschiedenen Kletterdisziplinen darzulegen. 1.1 Semantische Feinheiten des Kletter- und Bergsports 1.1 Semantische Feinheiten des Kletter- und Bergsports Wenn Menschen vom Klettern sprechen oder in (populär-)wissenschaftlichen Publikationen über das Klettern schreiben, dann meinen sie mitunter äußerst verschiedene Disziplinen. In der überwiegenden Mehrheit der Publikationen, in denen der Fokus auf das Klettern und auf Kletternde 2 gelegt wird, wird kaum die jeweils fokussierte Disziplin erläutert (so zum Beispiel bei Kiewa 2001; Dilley 2006; Robinson 2008). Das, was Feldteilnehmende unter Klettern verstehen, ist jedoch höchst unterschiedlich bezüglich der verwendeten Hilfsmittel, der Beschaffenheit der Wand, des angestrebten Zieles und der Art der Fortbewegung und Sicherung, wofür wiederum unterschiedliche Fähigkeiten und Wissensbestände erforderlich sind und woraus je spezifische Relevanzen abgeleitet werden. Während sich Felswände und Berge kaum verändert haben, so haben sich jedoch über die Jahrzehnte Motive, Regeln, Stile und Spielformen [gewandelt, B.K.], sich diesen Wänden zu nähern (Hammächer 2014: 29; vgl. auch Schmid 2014) Bergsteigen Seit jeher steigen Menschen auf die Gipfel von Bergen, dies jedoch aus verschiedenen Gründen, wie zum Beispiel aus spirituellen, kämpferisch-strategischen Gründen, zum Jagen, zum Beobachten oder aus schlichter Neugier. Das Bergsteigen aus 2 Im Folgenden werden die Bezeichnungen als Individuen, Menschen, Personen oder Kletternde geschlechterneutral verwendet. 3

15 4 1 St and der Forschung sportlichen Ambitionen oder zur Erholung zu betreiben, begann erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts 3 in den Europäischen Alpen (vgl. zur sozialen Ungleichheit im Bergsport: Allin/West/Ibbetson 2003; zur Mystifizierung von Bergen: Donnelly 2004a: 31; zur Erotisierung von Bergsportlerinnen und Bergsportlern in der Produktwerbung: Maeder 2009). In der wissenschaftlichen wie auch populärwissenschaftlichen Literatur zum Alpinismus werden vordergründig Aspekte wie Anstrengung, Ausdauer, Mut und Risiko thematisiert, weniger jedoch die Freude an und Zufriedenheit mit der bloßen Fortbewegung. Letzteres ist jedoch für Bergsteigende durchaus von großer Bedeutung (vgl. hierfür exemplarisch: Girtler 1995; Donnelly 2004c: 143; Kind 2008). Beim Bergsteigen (englisch: Mountaineering oder Alpine 4 Climbing ) ist das Erreichen eines möglichst hoch gelegenen Berggipfels Ziel des Unterfangens. 5 Dabei werden auch Sicherungs- und Hilfsgeräte zur Fortbewegung verwendet. Der Weg bis zum Gipfel wird selten ausschließlich kletternd in der Vertikalen zurückgelegt. Stattdessen besteht er oftmals aus einem langen Zustieg (dem Weg bis zum Fuß des Berges), erstreckt sich über weit ausgedehnte Gletscherfelder und wechselt bezüglich der Anforderungen zwischen verhältnismäßig moderaten Wander- und Kletterstrecken (vgl. Chisholm 2008). Vom Wandern oder Trekking wird das Bergsteigen aufgrund der mit dem Aufstieg an einer Fels- oder Eiswand verbundenen größeren Schwierigkeit unterschieden. Da auch Fels- oder Eisflächen erklommen werden müssen, ist in manchen Definitionen die Notwendigkeit der Nutzung von Füßen und Händen, zum Beispiel zur 3 Mitunter wird bereits die Besteigung des Mont Ventoux im Jahr 1336 durch den italienischen Dichter Petrarca als die Geburtsstunde des Alpinismus verstanden, da sie aus reinem Selbstzweck stattfand (Hammächer 2014: 30). 4 Die Bezeichnung alpin (bzw. alpine ) wird auch im Englischen und zum Teil ebenso für Regionen außerhalb der Alpen verwendet. Mit der Bezeichnung Alpinismus oder Alpine Climbing wird an die Bergregion erinnert, in der das Bergsteigen erstmals auch unter sportlichen Aspekten verzeichnet wurde (vgl. Donnelly 2004c: 138). Manche Autorinnen und Autoren differenzieren weiter zwischen Mountaineering, was eher als Bergwandern verstanden wird, und Alpine Climbing oder alpinem Stil des Kletterns, womit dezidiert auf die Begehung der Vertikalen verwiesen wird (vgl. exemplarisch: Smith 2006: 633). 5 In philosophischer, normativer Auseinandersetzung mit dem Bergsteigen differenziert Pam R. Sailors (2014) zwischen Gipfelstürmern und Bergsteigern : Demnach wollen Gipfelstürmer möglichst schnell zum Gipfel eines Berges gelangen, sich aber kaum mit dem Berg und der Strecke auseinandersetzen. Deswegen wollen sie den Weg auch mit Hilfe anderer Menschen wie Expeditionsführern und Lastenträgern zurücklegen. Bergsteiger hingegen verstehen das Bergsteigen als einen individuellen Prozess und vertreten dabei ethische Ideale, wie Menschen dem Berg begegnen sollten, inklusive einer meditativ-religiösen Sinnzuschreibung ihres Tuns.

16 1.1 Semant ische Feinheit en des Klet t er- und Bergsport s 5 Distinktion vom Wandern im Gebirge, enthalten (vgl. Donnelly 2004a: 31; Smith 2006: 633). Aufgrund der vielseitig-komplexen Bedingungen sind Bergsteigende eher als Allrounder in Bezug auf verschiedene Kenntnisse (zum Beispiel über Wetter, Ausrüstung und Gesteinsarten) und körperliche Fähigkeiten (wie Kondition und Kraft) zu bezeichnen. Eine Spezialisierung auf einen bestimmten Bewegungsmodus ist hierbei eher selten (vgl. Bucher 2000: 48). Obwohl die meisten Menschen das Bergsteigen eher zur (mentalen) Entspannung betreiben, ist vor allem das sportlich-kompetitive Bergsteigen einiger weniger Menschen im Fokus der medialen Berichterstattung. Aufmerksamkeit wird nicht nur durch die erstmalige Besteigung eines Gipfels evoziert, sondern auch durch eine als besonders schwierig erachtete Route zum Gipfel und immer häufiger auch in diversen schwierigen Modifikationen der Bedingungen (so zum Beispiel im Winter, bei Nacht, in einem kurzen Zeitraum, ohne zusätzlichen Flaschensauerstoff etc.). In den Anfängen des sportlichen Bergsteigens wurden Regeln aufgestellt, wonach stets die einfachste Route zum Gipfel gewählt werden sollte, um Gefahren möglichst zu vermeiden (vgl. Donnelly 2004c: 139). Gegenwärtig ist das Erleben von gefährlichen Situationen kein bloßer Nebeneffekt des Bergsteigens. Vielmehr setzen sich Bergsteigende bewusst verschiedener Risiken aus. So dienen spätere journalistische oder essayistische Narrationen über das Bestehen von diversen Abenteuern der sozialen Konstruktion von Heldentum im Bergsteigen. Dabei wird oftmals auch über erlittene Krankheiten und Verletzungen berichtet (vgl. Bayers 2003; Hungerbühler 2013: 317ff.; allgemein zu typischen Verletzungen und Krankheitsbildern von Bergsteigenden: Smith 2006). Auf den/die Partner der eigenen Seilschaft zu achten, sich auf die Anderen verlassen zu können und füreinander einzustehen, heben Bergsteigende oftmals mystifizierend als die herausragende Bedeutung der bergsteigertypischen Kameradschaft hervor. Konkurrenzhandeln wird dementsprechend explizit tabuisiert oder eher positiv im Sinne von motivierendem Ansporn aufgefasst (vgl. Hungerbühler 2004: 129f.; 2013: 319ff.) Traditionelles Klettern Die häufigste Differenzierung von diversen Kletterarten, bei denen kein Berggipfel erklommen werden soll, ist die sehr vage gehaltene zwischen dem Felsklettern ( Rock Climbing ) und dem Hallenklettern ( Indoor Climbing ) (so zum Beispiel bei Barratt 2011). Über die Information zur Beschaffenheit der Kletterwand lassen sich kaum weitere Informationen zur ausgeübten Kletterdisziplin und dem damit verbundenen Sicherungsmodus ableiten. Die Art der Sicherung zieht je- 5

17 6 1 St and der Forschung doch erhebliche Unterschiede in der Kletterbewegung wie auch in der Selbst- und Fremddarstellung von Kletterern und Kletterinnen nach sich. Ursprünglich wurde das Klettern an Felswänden zur Suche nach Nahrung, Mineralien oder einem sicheren Versteck, später dann im 18. und 19. Jahrhundert ebenfalls zu naturwissenschaftlichen Forschungszwecken ausgeübt. Als eine Trainingsform des Bergsteigens, bei der kein Gipfel, sondern ein festgelegtes Ziel in einer Felswand erreicht werden soll und die zuvorderst außerhalb der Bersteigersaison durchgeführt wurde, etablierte sich das Klettern an Felsen zunächst in Großbritannien in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (vgl. Waterman/Waterman 1993; Donnelly 2004b: 218). Erst mit dem Aufkommen von neuartigen Formen des Sicherns und Kletterns wurde die zuvor übliche Art der Fortbewegung in der Vertikalen, nicht mehr nur als Klettern, sondern als traditionelles Klettern (englisch: Traditional Climbing oder Adventure Climbing ) bezeichnet. Traditionell Kletternde legen besonderen Wert auf ein Erlebnis in der Natur und auf die Natürlichkeit im Sinne von möglichst unbearbeiteten Felswänden (vgl. Lewis 2001; Abramson/Fletcher 2007). Eine natürliche Route oder eine gesamte Felswand möglichst unversehrt vorzufinden, um diese wie der jeweilige Erstbegeher/die jeweilige Erstbegeherin zu erfahren, gilt als großer Genuss, der auch Anderen erhalten bleiben soll (vgl. Bogardus 2012: 300). Deswegen werden mobile Sicherungen so eingesetzt, dass der/die Kletternde im Vorstieg diese in natürliche Felsspalten, Risse oder Löcher klemmt, welche der/die Nachsteigende möglichst vollständig wieder einsammelt (vgl. Lewis 2001). Dafür sind umfassende Kenntnisse über Gesteinsarten, Felsbeschaffenheit und korrekt einzusetzende Verankerungen vonnöten. Die meist mehrere Kilogramm schwere Sicherungsausrüstung muss am Klettergurt befestigt und die Wand mit hinauf befördert werden, was eine zusätzliche körperliche Belastung darstellt. Eine Wand, die im traditionellen Modus begangen wird, kann bis zu mehrere Hundert Meter hoch sein, weswegen eine Begehung je nach Wandhöhe und Routenlänge mitunter mehrere Tage dauern kann und dann typischerweise eine Mehrseillängentour (englisch: Big Wall ) ist: Der/die Vorsteigende legt die Sicherungen für die Gesamtlänge des Seiles (üblicherweise zwischen 20 und 60 Metern) und baut am Ende der Seillänge einen Standplatz. Nachdem der/die Nachsteigende ebenfalls den Standplatz erreicht hat, wechseln sich die Kletternden üblicherweise im anstrengenderen, gefährlicheren und verantwortungsvolleren Vorstieg ab (vgl. Bucher 2000; Lewis 2001; Donnelly 2004b: 218). Da die in die Wand geklemmten Verankerungen ausschließlich der Bewahrung vor einem Bodensturz 6 dienen, nicht aber der Halterung oder Entspannung und 6 Als Bodensturz wird das (oftmals verletzungsreiche) Aufprallen auf dem Boden bezeichnet.

18 1.1 Semant ische Feinheit en des Klet t er- und Bergsport s 7 zudem möglichst komplett und ohne Spuren wieder vom Fels entfernt werden, wird diese Art des Kletterns auch als Clean Climbing bezeichnet (vgl. Donnelly 2003: 293). Die selbst gelegten Sicherungen bieten nicht immer einen verlässlichen Schutz, da sie unter Belastung (das heißt wenn Kletternde in die Sicherung hinein fallen ) verrutschen oder aus dem Gestein heraus brechen können. Das Fallen kann zum Absturz und damit zu erheblichen körperlichen Schädigungen (auch mit Todesfolge) führen. Deswegen sind Fehler, muskuläre Ermüdung oder Unsicherheiten bei dieser Kletterdisziplin unbedingt zu vermeiden. Aufgrund der sich daraus ergebenden hohen psychischen Herausforderungen bleiben traditionell Kletternde oftmals weit unter ihrem physischen Leistungsmaximum (vgl. Lewis 2001: 61ff.; Bogardus 2012). In der Literatur zum Klettern am Fels wird mehrheitlich implizit oder explizit die Bedeutung von Risiken für die Kletternden thematisiert. Autorinnen und Autoren bezeichnen oftmals das von ihnen beforschte Phänomen als Abenteuer- oder Extremsportart und treten mit einem negativ konnotierten Verständnis von Risiken an das Feld heran. Dabei klären sie weder welche Disziplin des Kletterns sie betrachten, noch ob die Feldteilnehmenden ihr Agieren in der Wand auch selbst als riskant (im Sinne von unnötig oder waghalsig) einschätzen. Stattdessen befragen sie Feldteilnehmende danach, inwiefern sich diese der jeweiligen Risiken bewusst sind, die Unversehrtheit des Körpers oder gar das Leben zu verlieren. Letztere hingegen deuten die Möglichkeit, dass ihr Tun negative Konsequenzen für sie und Andere nach sich ziehen könnte, als Herausforderung positiv um. Nicht trotz sondern wegen der Risiken gehen sie diverse Wagnisse ein (vgl. zu einer gegenwartsdiagnostischen Einordnung von Risiken in gesamtgesellschaftliche Prozesse: Bette 2003; allgemein zu Wagnissportarten : Stern 2003: 38; spezifisch zum Klettern: Martha et al. 2009; Lack et al. 2012). Die Bewältigung von aufkommenden Ängsten (wie Höhenangst, Fall- oder Sturzangst 7 ) und der Umgang mit potentiellen Risiken, die im Feld nicht als Bedrohung, sondern als kalkulierbar und kontrollierbar verstanden werden, gelten als Teil des feldsymptomatischen Reifungsprozesses (vgl. West/Allinn 2010; Kacperczyk 2013; Bunn 2016). Insbesondere das Eingehen und das erfolgreiche Bestehen von (potentiellen) Risiken werden im Nachhinein in der persönlichen wie auch in der medialen Berichterstattung mythenreich und heroisch aufgeladen (vgl. Stern 2003; Llewellyn/Sanchez 2008; Llewellyn et al. 2008). 7 Mit Fallangst wird die Angst vor einem potentiellen Fallen aus der Wand bezeichnet. Sturzangst hingegen ist die Angst vor einem Absturz und einem Aufprall an der Wand oder auf dem Boden. Aus Letzterem können schwerwiegende Verletzungen resultieren. 7

19 8 1 St and der Forschung Sportklettern Historisch betrachtet, ist das Sportklettern (englisch: Sport Climbing ) aus verschiedenen globalen Strömungen heraus entstanden. Dabei herrscht in der einschlägigen wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen Literatur keine Einigkeit darüber, wann und wo das Sportklettern erstmals ausgeübt wurde. Zum einen wird das sächsische Elbsandsteingebirge angeführt, in dem sportbegeisterte Menschen bereits in den 1870er Jahren eine andersartige Fortbewegung 8 in der Vertikalen entwickelten: Hierbei verstanden sie vielmehr die Strecke, weniger den relativ nahe gelegenen Gipfel als Ziel ihres Tuns. Zum anderen gilt der US-amerikanische Yosemite Nationalpark als Ursprung des Sportkletterns. Hier begegneten sich in den 1970er Jahren US-amerikanische Hippies mit ihrem legendären Kletter- und Lebensstil und französische wie auch einige wenige italienische Kletternde mit ihren akrobatisch anmutenden Bewegungen. Aus den unterschiedlichen Stilen entwickelten sie gemeinsam unter Nutzung zahlreicher technologischer Neuerungen (der Schuhe, der Sicherungsgeräte, der erlaubten Hilfsmittel etc.) eine zuvor nie dagewesene Bewegungsart in der Vertikalen 9 (vgl. Bucher 2000; Achey/ Chelton/Godfrey 2002; Donnelly 2003; Hitzler/Niederbacher 2010a; Stern 2010; Hammächer 2014). In den 1980er Jahren fand das Sportklettern als Kletter- und mithin auch als Lebensstil weitgehend Anerkennung (vgl. Heywood 1994; Kind 2008: 22ff.). Daraufhin wurden national wie international weite Felsareale für das Sportklettern erschlossen und erste Kletterhallen zu Trainingszwecken errichtet (vgl. Mellor 2001; Fuller 2003). Die ersten Kletterhallen in Deutschland wurden in den 1990er Jahren eröffnet. 10 Für das Sportklettern begeistern sich gegenwärtig immer mehr Menschen. Weder ist ein Verlangsamen noch eine Umkehr dieses Trends festzustellen. Weltweit erschließen Kletterbegeisterte in Zusammenarbeit mit touristischen Organisationen Felsareale für das Sportklettern. Für das Klettern am Fels planen Menschen ihren gesamten Wochen- und Jahresrhythmus nach Klettersaison und potentiellen 8 Im Elbsandsteingebirge wird aufgrund des unter Naturschutz stehenden porösen Sandsteins eine Sonderform des Kletterns durchgeführt, bei der in weiten Arealen sogar Klemmkeile zur Sicherung untersagt sind. Nur sehr wenige Menschen trauen sich diese außergewöhnliche Art des Legens von Sicherungen zum Beispiel mittels Knoten und Schlingen zu. Vgl. Friedrich Als weitere heilige Zentren werden zuweilen Verdon und Chamonix (Frankreich), Arco (Italien), Troll Wall (Norwegen) und Boulder (USA) genannt. Vgl. Abramson/ Fletcher 2007: So Thomas Bucher, Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Deutschen Alpenvereins (DAV). Gespräch vom

20 1.1 Semant ische Feinheit en des Klet t er- und Bergsport s 9 nationalen wie internationalen Reisezielen. Zudem verzeichnen Kletterhallen jährlich circa 1,5 Millionen Besucherinnen und Besucher auf einer Fläche von Quadratmetern (bundesweit). 11 Der Enthusiasmus vieler Kletterinnen und Kletterer geht soweit, dass sie nicht nur Hallen in Wohnortnähe aufsuchen, sondern mittlerweile auch längere Wegstrecken von bis zu 150 Kilometern in Kauf nehmen, um drei bis sechs Stunden außergewöhnliche Routen in einer anderen Halle zu klettern. So sind nicht nur Felswände und die freie Natur, sondern auch künstliche Kletteranlagen ein beliebter sozialer Raum, in dem sich zahlreiche Menschen häufig und zeitlich ausgedehnt aufhalten. Während das traditionelle Klettern stets am Fels ausgeübt wird, kann das Sportklettern am Fels wie auch in der Kletterhalle durchgeführt werden. Beim Sportklettern begehen Menschen eine festgelegte Strecke ( Route ) in einem spezifischen Stil der Bewegung und Absicherung. Sportkletterrouten haben selten einen Gipfel, wie es zum Beispiel für das Bergsteigen üblich ist, sondern ein festgelegtes Ziel, das sich nicht unbedingt am höchsten Punkt der Kletterwand befindet. Das Ziel der jeweiligen Route soll im Durchstieg, das heißt ohne Fallen und ohne unerlaubte Pausen erreicht werden. Sämtliche verwendeten Geräte dienen lediglich zur Sicherung, nicht aber zur Fortbewegung in der Wand, weswegen das Sportklettern auch als Free Climbing 12 ( Freiklettern ) bezeichnet wird. An sogenannten Plastikwänden in künstlichen Kletteranlagen oder an Felswänden werden typischerweise Routen von 20 bis 40 Meter Länge begangen, was in der Regel 15 bis 30 Minuten dauert. Sportkletterrouten umfassen meist eine einzige Seillänge, 11 So der Kletterhallenverband KLEVER e. V., der die Interessenvertretung von derzeit 39 rechtsform-unabhängigen Kletter- und Boulderhallenbetreibern in Deutschland ist. Vgl. (Zugegriffen: ). 12 Als Free Climbing werden sämtliche Kletterdisziplinen bezeichnet, bei denen technologische Hilfsmittel ausschließlich zur Absicherung, nicht aber zur Fortbewegung verwendet werden (vgl. exemplarisch: Bucher 2000; Hammächer 2014). Das Free Climbing darf nicht mit dem von äußerst wenigen Menschen durchgeführten Free Solo Climbing (kurz: Free Soloing oder Free Solo ) verwechselt werden. Bei Ersterem werden Sicherungsmittel eingesetzt, bei Letzterem gänzlich darauf verzichtet. Free Soloer (das heißt Kletternde im Modus des Free Soloings ) nehmen als einzige Ausrüstung Kletterschuhe für Trittfestigkeit und Magnesium Carbonat zur Trocknung schwitzender Hände mit. Sie klettern Routen, um zum Beispiel Freiheit von Konventionen, in der Bewegung und in der Beweglichkeit zu empfinden und erst dann, wenn sie nach eigener Einschätzung genügend mentale und körperliche Erfahrung gesammelt haben, um sich dem hohen Risiko (dem sicheren Tod im Falle eines Sturzes), stellen zu können. Sie wollen nicht ihr Leben riskieren, sondern Harmonie mit sich selbst und/oder der Natur erleben. Obwohl sich Free Soloer von sozialen Konventionen befreien wollen, so halten sie sich doch an diverse Regeln, damit ihr Agieren als Free Solo anerkannt wird (vgl. Slanger/Rudestam 1997; Brymer/Schweitzer 2013; Agnafors 2014). 9

21 10 1 St and der Forschung sodass der Umkehrpunkt 13 entweder gleichzeitig das Ziel der Route ist oder sich in der Nähe des Zielgriffes befindet. Da der Weg bis zum Ziel entscheidend ist, beurteilen Menschen Andere nach Kriterien wie Ästhetik, Imposanz und Reputation der jeweils Kletternden wie auch des jeweiligen Routenverlaufes. Wieviel Leistung Kletternde wann erbringen möchten, können sie selbst entscheiden. Sportkletternden ist an ihrer Szenezugehörigkeit vor allem der Spaß an der individuellen Bewegung, am individuellen Erfolg, an den gemeinschaftlichen Erlebnissen und bei Felsrouten auch der Spaß am Naturerleben wichtig. Die Seilschaft besteht aus zwei Seilpartnern/-partnerinnen, die sich im Sichern und Klettern abwechseln. Sie ist die bedeutsamste soziale Interaktionseinheit der Szene. Seilpartner/-partnerinnen (auch Kletterpartner / Kletterpartnerinnen genannt) verlassen sich aufeinander, kontrollieren idealerweise das sicherheitsrelevante Handeln des/der Anderen mehrfach und kommentieren und motivieren den Kletternden/ die Kletternde. Während das Klettern in Hallen ursprünglich als Trainingsmöglichkeit für das Klettern am Fels in den Wintermonaten oder an Wochentagen mit wenig frei verfügbarer Zeit diente, ist gegenwärtig eine Distinktion in wahre Kletterer und Plastikwandkletterer (auch Hobbykletterer ) festzustellen: Die sich selbst als die wahren Kletterer Bezeichnenden nutzen Kletterhallen lediglich zur Vorbereitung für das Klettern an Felswänden und grenzen sich entschieden von Denjenigen ab, die sich ausschließlich oder hauptsächlich in Hallen betätigen (vgl. Bucher 2000: 48ff.; Donnelly 2003: 300; Appleby/Fisher 2005: 14; Hitzler/Niederbacher 2010a: 152). So werden die wahren Kletternden dem Szenekern zugerechnet, da sie ihr berufliches, familiäres und freizeitliches Leben am Klettern ausrichten. Die Hobbykletterer hingegen nehmen aus dieser Perspektive zeitlich wie leistungsorientiert eher peripher an der Szene teil (vgl. ausführlich zur Sportkletterszene: Hitzler/Niederbacher 2010a: ; allgemein zum Szenekonzept: Hitzler/Niederbacher 2010a: 11-32). Ein großer Unterschied zwischen dem Klettern am Fels und demjenigen in der Halle wird mit den potentiellen Gefahren begründet. Im Vergleich zu anderen Kletterdisziplinen sind aufgrund der symptomatisch verlässlicheren Absicherung schwere körperliche Schädigungen infolge des Sportkletterns in der Halle wie auch am Fels eher selten. Das Sportklettern kann im Allgemeinen als eine risikominimierte Weiterentwicklung anderer Kletterdisziplinen verstanden werden, da hierfür permanent in der Wand verankerte Bohrhaken oder Normalhaken 13 Der Umkehrpunkt ist die Stelle in der Wand, in der das Seil am höchsten Punkt eingehängt wird. Eine Route gilt als begangen, wenn das Seil am Umkehrpunkt (oder im Umlenker ) befestigt wurde. Sobald Kletternde den Umkehrpunkt erreicht haben, lassen sie sich von ihrem Sicherungspartner/ihrer Sicherungspartnerin abseilen, sodass sie wieder auf den Boden gelangen, um eine Pause zu machen oder die nächste Route zu klettern.

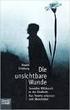

22 1.1 Semant ische Feinheit en des Klet t er- und Bergsport s 11 Abb. 1 Sportklettern Toprope (links), Vorstieg (rechts) genutzt werden (vgl. Bucher 2000: 52; Bogardus 2012). Während beim sogenannten Toprope das Seil (hier rot eingezeichnet) bereits oben beim Ziel eingehängt ist (linkes Bild der Abbildung 2), müssen Kletternde im Vorstieg das Seil selbst mittels Expressen 14 in die Bohrhaken einklippen. Beim Klettern in der Halle existieren zahlreiche felstypische Gefahrenquellen wie Hakenausbrüche, Felsvorsprünge in der Sturzbahn oder sogenannte Wetterumschwünge nicht (vgl. Ewald 2013: 8ff.). Deswegen gilt das Sportklettern in der Halle als grundsätzlich risikoarm. Falls beim Sportklettern in der Halle oder am Fels dennoch Verletzungen zu verzeichnen sind, dann sind sie meist selbst- oder fremdverschuldet und damit eigentlich vermeidbar. Am häufigsten werden jedoch Überlastungserscheinungen verzeichnet. Diese Schädigungen entstehen infolge unzureichender Gewöhnung an die hohe körperliche Belastung (vgl. Schöffl 2008; Schöffl/Hoffmann/Küpper 2013). Ein großer Unterschied zwischen traditionellem Klettern und dem Sportklettern stellt die Art der Sicherung dar. Beim traditionellen Klettern werden fest und dauerhaft in einer Felswand montierte Sicherungen wie auch künstliche Wände vehement abgelehnt. So soll nicht jede Route jedem Menschen, schon gar nicht wenig erfahrenen Kletternden, zugänglich gemacht werden (vgl. Chisholm 2008; Bogardus 2012). Seit mehreren Jahren währt ein Disput zwischen traditionell Kletternden und Sportkletternden um die Setzung von Bohrhaken, der wiederum Ausdruck von Distinktionsbestrebungen ist. Dabei wird diskutiert, wo, wie, wann und ob überhaupt an sämtlichen Felswänden Haken dauerhaft fixiert werden sollten. Denn zu den erforderlichen Fertigkeiten von traditionell Kletternden zählt auch, einen Routenverlauf in einer natürlichen Felswand überhaupt erst zu erkennen bzw. zu 14 Eine Expresse ist eine Bandschlinge mit zwei Karabinern, die in den fest in der Wand verankerten Bohrhaken eingeklickt und woran das Seil befestigt wird. 11

23 12 1 St and der Forschung definieren, weswegen sie sich gegen das sportklettersymptomatische Setzen von Bohrhaken und damit gegen Veränderungen und Manifestierungen (in) einer Route aussprechen. Traditionalisten sehen sich als die einzig legitimen Besteiger von bestimmten Routen, Felswänden oder ganzen Bergen (vgl. Kiewa 2002; Bogardus 2012). Obwohl einige unter ihnen zusätzlich andere Arten des Kletterns (wie zum Beispiel das Sportklettern) betreiben, heben sie stets das traditionelle Klettern als die einzig authentische Disziplin hervor und unterstellen den Sportkletternden mangelhafte Wertvorstellungen. Denn während beim Sportklettern ein relativ sicheres Fallen möglich ist, können sich Kletternde im traditionellen Stil kaum auf ihre wieder herausnehmbare Sicherung verlassen. Mit eben diesem Risiko müssen und wollen Letztere agieren (vgl. Robinson 2008; Bogardus 2012: 297ff.; Rickly-Boyd 2012; Levey 2014). Im Gegensatz zu anderen Kletterdisziplinen ist beim Sportklettern aufgrund der stabilen Verankerung von Sicherungen ein relativ sicheres Fallen 15 möglich. Vielmehr noch wird die verlässliche Sicherheit beim Bewegen miteinkalkuliert. Das Klettern am je individuellen körperlichen Limit ist damit möglich (vgl. Bucher 2000; Donnelly 2003: 297; Hitzler/Niederbacher 2010a: 146ff.; Bogardus 2012). Infolge der weitgehenden Risikominimierung können sich Sportkletterer und Sportkletterinnen mehr auf die Bewegung, das heißt auf die geschickte Kombination von eingesetzter Muskelkraft, Beweglichkeit und Koordination, wie auch auf die Verbesserung der eigenen Kondition, konzentrieren. Immer schwierigere Routen zu klettern und dabei einen als ästhetisch geltenden Kletterstil zu entwickeln, ist Teil des permanenten Leistungsabgleiches mit Anderen, aber vor allem mit sich selbst, und führt zur sportklettersymptomatischen Einstellung, an der je individuellen Leistungsgrenze stets zu arbeiten (vgl. Bucher 2000; Rickly-Boyd 2012). Sich aus der so genannten Komfortzone hinaus zu bewegen, um gemessen an den individuellen Fähigkeiten eine noch schwierigere Route wenn nicht ganz zu bewältigen, dann diese zumindest immer wieder zu versuchen, ist ein bedeutsames Kriterium für die Zuschreibung von Teilhabepositionen. Da jedoch keine Route wie eine zweite ist, erfolgt die Leistungseinschätzung vorrangig über den jeweiligen Schwierigkeitsgrad, der zur objektiven Leistungsmessung heran gezogen wird (vgl. hierzu ausführlich: Bucher 2000). Durch die international vergleichbare Einteilung in Schwierigkeitsgrade (zum Beispiel von 1 bis 12 aufsteigend) ist ein Leistungsabgleich 15 Das so genannte sichere Fallen kann dennoch mit zahlreichen Gefährdungen verbunden sein. Denn Kletternde fallen aufgrund der Seildehnung mitunter zehn bis zwölf Meter nach unten. Verletzungen in Folge eines Aufpralls an der Wand können leichtes bis schwerwiegendes Ausmaß annehmen. Im Vergleich zu anderen Kletter- und Bergsportarten kann beim Sportklettern aber davon gesprochen werden, dass die meisten Risiken wegorganisiert wurden.

24 1.1 Semant ische Feinheit en des Klet t er- und Bergsport s 13 mit individuellen früheren Leistungen wie auch mit den Leistungen von Anderen an allen Orten und jederzeit möglich. Als expliziter Wettkampf hingegen wird die von einer Jury bezeugte direkte Leistungsmessung von unmittelbar Anwesenden bezeichnet. Als Bester oder Beste in der Wertung geht derjenige/diejenige hervor, der/die die je schwierigste Route bis zum Zielgriff durchsteigen kann Bouldern Bouldern wird oftmals als Klettern auf Absprunghöhe bezeichnet. Hierbei setzen sich Menschen intensiv mit einer kurzen Kletterstrecke an einem Felsblock (englisch Boulder ) oder an Systembauwänden in entsprechenden Hallen auseinander. Ursprünglich ist das Bouldern als Trainingsvariante für das Klettern (in verschiedenen Modi) entstanden und wird mindestens schon so lange wie das Sportklettern betrieben (vgl. Sherman 1999). Da auf sogenannter Absprunghöhe gebouldert wird, werden aus anderen Kletterdisziplinen lediglich die Kletterschuhe für einen präzisen Stand der Füße und Magnesium Carbonat ( Chalk ) für einen möglichst rutschfreien Halt der Hände übernommen. Beim Bouldern steht ein weiterer Mensch zum Spotten (englisch: to spot : hier im Sinne von konzentrieren oder fokussieren) aufmerksam und mit ausgestreckten Armen hinter oder unter der/ dem jeweils Bouldernden, um diese/ diesen im Falle eines Sturzes möglichst sanft zum Boden zu leiten. Meist verwenden Bouldernde zusätzlich polsternde Matten ( Crashpads ), um bei einem Sturz den Bodenkontakt abzufedern (vgl. Bucher 2000: 51f.). Da vergleichsweise wenig Ausrüstung benötigt wird, müssen weder erhebliche finanzielle Ressourcen aufgewendet werden, noch müssen viel Zeit und Übung in verschiedene Sicherungstechniken und den korrekten Umgang mit dem Equipment investiert werden (vgl. Carnahan 2006). Aufgrund der vergleichsweise geringen Routenhöhe von drei bis acht Metern wird das potentielle Verletzungsrisiko grundsätzlich als sehr gering eingestuft (vgl. hierzu Martha et al. 2009; zu symptomatischen Verletzungen und Überlastungserscheinungen: Donnelly 2003: 295; Josephson et al. 2007; Schöffl 2008). Infolge der gefühlten Sicherheit setzen sich Bouldernde von Ängsten weitgehend befreit hohen körperlichen Belastungen oftmals bis zum Leistungsmaximum aus (vgl. Donnelly 2003: 295). Die durchschnittlich stärkere Ausbildung der Muskulatur und der Knochen des Oberkörpers (genauer: des Schultergürtels, der Hände, der Finger und der Unterarme) von reinen Boulderern und Boulderinnen lassen Rückschlüsse darauf zu, dass die muskuläre Maximalbelastung tendenziell höher ist als bei anderen Kletterdisziplinen. In einem Ranking nach maximal einzusetzender Kraft steht das Bouldern ganz oben, dicht gefolgt vom Sportklettern und erst danach von anderen Diszipli- 13

25 14 1 St and der Forschung nen wie dem traditionellen Klettern und Bergsteigen (vgl. Sylvester/Christensen/ Kramer 2006; White/Olsen 2010; MacDonald/Callender 2011; Fanchini et al. 2013). Das Agieren in der Route weicht vom Sportklettern als der ähnlichsten Disziplin insofern ab, dass an Griffen und Tritten weniger Zeit verbracht und insbesondere Kraft, weniger Kondition trainiert wird. Boulderstrecken (sogenannte Probleme ) sind zwar kürzer, aber wegen tendenziell schwieriger zu haltender Griffe, größerer zu überwindender Distanzen zwischen den Griffen und häufig negativ geneigter Wände anstrengender zu lösen als typische Sportkletterrouten (vgl. Sylvester/ Christensen/Kramer 2006; White/Olsen 2010; Ness 2011). 1.2 Frauen und Männer im Kletter- und Bergsport 1.2 Frauen und Männer im Kletter- und Bergsport Anders als es die eingangs erwähnten anerkennenden Worte über Frauen im Klettersport vermuten lassen, zeichnet sich laut der wissenschaftlichen Literatur eine breit gefächerte Auffassung davon ab, was Frauen und was Männer am Fels oder am Berg tun, was sie können, was sie wollen und was sie dürfen. Autorinnen und Autoren, die Geschlechterverhältnisse im Klettern thematisieren, konzentrieren sich auf das Bergsteigen und auf das Klettern am Fels, differenzieren dabei jedoch selten zwischen Bouldern, Sportklettern und traditionellem Klettern. Beim Forschungsfokus auf Geschlechterverhältnisse findet das Klettern in der Halle oder an künstlichen Außenanlagen keine Berücksichtigung. In der Durchsicht der einschlägigen wissenschaftlichen Literatur fällt besonders auf, dass ausschließlich Autorinnen mit genderpolitischem Anspruch das Klettern als geeignete Möglichkeit zur Veränderung gesellschaftlicher Vorstellungen von Geschlechterverhältnissen erachten. Und so verbinden ebenjene die Forschungsergebnisse oftmals mit Handlungsempfehlungen oder üben Kritik an den laut Autorinnenmeinung Frauen diskriminierenden sozialen Interaktionen im von ihnen relativ unsystematisch betrachteten Feld des Kletter- und Bergsports (vgl. exemplarisch: Kiewa 2001; Dilley 2006; 2007; Vodden-McKay/Schell 2010). In der wissenschaftlichen Literatur lassen sich drei Hauptstränge finden, wie Geschlecht im Kletter- und Bergsport thematisiert wird: Erstens wird der Kletterkörper auf geschlechtstypische Unterschiede hin betrachtet, die als vorteilhaft oder auch als nachteilig für das Klettern gelten. Zweitens werden Kletterer und Kletterinnen zu ihrer (vermeintlich geschlechtstypischen) Risikobereitschaft befragt. Und drittens gilt Geschlecht als eindeutiges Anzeichen bezüglich verschiedenartiger Einstellungen, Interessen und Motivlagen. Da in der einschlägigen wissenschaftlichen Literatur zu Geschlechterverhältnissen selten zwischen Kletterdisziplinen differenziert wird,

26 1.2 Frauen und Männer im Klet t er- und Bergsport 15 erfolgt die anschließende Darstellung der bislang publizierten Forschungsergebnisse thematisch zweigeteilt: Beim Klettern am Fels und beim Bergsteigen konstatieren Forschende tendenziell ein traditionelles Geschlechterverhältnis, beim Sportklettern und Bouldern hingegen ein eher modernes Tapfere Männlichkeit im Felsklettern und Bergsteigen Laut einschlägiger wissenschaftlicher Publikationen sind nahezu alle Kletterer und Kletterinnen davon überzeugt, dass Männer wegen ihrer Körperhöhe und Muskelkraft für das Klettern (in diversen Disziplinen) evolutionär bevorteilt sind (vgl. Dilley 2007: 13; auch Hungerbühler 2004). Ob ebendiese Differenz jedoch tatsächlich messbar und ausschließlich biologisch bedingt (und damit nicht trainierbar) ist, darin sind sich Forschende nicht einig (vgl. exemplarisch zu den Befürwortern dieser These: Grant et al. 2001; zu den Gegnern: Mermier et al. 2000). Zudem erwarten Männer von ihrem Kletterpartner/ihrer Kletterpartnerin vor allem Enthusiasmus, lehnen Motivationslosigkeit ab, gehen infolge ihrer eigenen Wettbewerbsorientierung tendenziell ungeduldig-zielstrebig vor und wollen häufig die Führung übernehmen (vgl. Kiewa 2001: 6; Dilley 2007: 10; Dilley/Scraton 2010: 134). Als essenziell für eine mutig-tapfere, kraft- und machtvolle wie auch selbstfokussierte Männlichkeit gilt es, dass Männer Risiken eingehen und diese auch bestehen. Da das Klettern und Bergsteigen als körperlich anstrengend, riskant und als typisch männliche Tätigkeit gilt, streben Männer damit nach anerkannter und angesehener Männlichkeit (vgl. Routledge 2004: 54). Infolgedessen gelten nicht nur Frauen, sondern auch nichtmännliche Männer, denen also nicht die erwähnten Fähigkeiten zugetraut werden, als ungeeignet (vgl. Robinson 2008: 5; Hungerbühler 2013: 324). Die wenigen wissenschaftlichen Publikationen zu Männlichkeit im Bergsport können über folgende Argumente zusammengefasst werden: Das traditionelle Klettern und das Bergsteigen werden zuweilen unter sogenannte Extrem- oder Abenteuersportarten gefasst. Hierbei wird Männlichkeit unter Beweis gestellt und über Tapferkeit, Individualismus, Hedonismus, Kreativität und vor allem über das Eingehen und selbstbewusste Kontrollieren von Risiken zugeschrieben (vgl. ausführlicher Bogardus 2012; auch Robinson 2008). So gelten Akteure als maskulin, wenn sie Gefahren aufsuchen und diese (auch mit Blessuren jedweder Art) bestehen und überstehen. Das Risikohandeln wird nicht nur als natürlich männlich verstanden, vielmehr noch werden diejenigen Männer bewundert, die bewusst oder unbewusst Risiken eingehen (vgl. zum Felsklettern: Robinson 2008: 161ff.; 2010; zum beruflichen Bergführen: Hungerbühler 2013: 317ff.; allgemein zur Relevanz von Risiko: Abramson/Fletcher 2007). Trotz zahlreicher Momente 15

Springer essentials sind innovative Bücher, die das Wissen von Springer DE in kompaktester Form anhand kleiner, komprimierter Wissensbausteine zur

essentials Springer essentials sind innovative Bücher, die das Wissen von Springer DE in kompaktester Form anhand kleiner, komprimierter Wissensbausteine zur Darstellung bringen. Damit sind sie besonders

essentials Springer essentials sind innovative Bücher, die das Wissen von Springer DE in kompaktester Form anhand kleiner, komprimierter Wissensbausteine zur Darstellung bringen. Damit sind sie besonders

Führung und Mikropolitik in Projekten

essentials Essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. Essentials informieren

essentials Essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. Essentials informieren

Psychosoziale Beratung im Kontext von pränataler Diagnostik

Geisteswissenschaft Sandra Mette Psychosoziale Beratung im Kontext von pränataler Diagnostik Rolle und Aufgabe der Sozialen Arbeit Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Geisteswissenschaft Sandra Mette Psychosoziale Beratung im Kontext von pränataler Diagnostik Rolle und Aufgabe der Sozialen Arbeit Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Yoga - die Kunst, Körper, Geist und Seele zu formen

Sport Carla Vieira Yoga - die Kunst, Körper, Geist und Seele zu formen Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Sport Carla Vieira Yoga - die Kunst, Körper, Geist und Seele zu formen Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Trends im Betrieblichen Gesundheitsmanagement

Trends im Betrieblichen Gesundheitsmanagement Argang Ghadiri Anabel Ternès Theo Peters (Hrsg.) Trends im Betrieblichen Gesundheitsmanagement Ansätze aus Forschung und Praxis Herausgeber Argang Ghadiri

Trends im Betrieblichen Gesundheitsmanagement Argang Ghadiri Anabel Ternès Theo Peters (Hrsg.) Trends im Betrieblichen Gesundheitsmanagement Ansätze aus Forschung und Praxis Herausgeber Argang Ghadiri

Erbschaftssteuer im Kontext

Erbschaftssteuer im Kontext Helmut P. Gaisbauer Otto Neumaier Gottfried Schweiger Clemens Sedmak (Hrsg.) Erbschaftssteuer im Kontext Herausgeber Helmut P. Gaisbauer Otto Neumaier Gottfried Schweiger Clemens

Erbschaftssteuer im Kontext Helmut P. Gaisbauer Otto Neumaier Gottfried Schweiger Clemens Sedmak (Hrsg.) Erbschaftssteuer im Kontext Herausgeber Helmut P. Gaisbauer Otto Neumaier Gottfried Schweiger Clemens

Lösungen zum Lehrbuch Angewandtes Rechnungswesen

Lösungen zum Lehrbuch Angewandtes Rechnungswesen Carsten Wesselmann Lösungen zum Lehrbuch Angewandtes Rechnungswesen Detaillierte T-Konten und Rechenwege Carsten Wesselmann Köln Deutschland ISBN 978-3-658-07066-3

Lösungen zum Lehrbuch Angewandtes Rechnungswesen Carsten Wesselmann Lösungen zum Lehrbuch Angewandtes Rechnungswesen Detaillierte T-Konten und Rechenwege Carsten Wesselmann Köln Deutschland ISBN 978-3-658-07066-3

Ulrich Gebhard. Kind und Natur

Ulrich Gebhard Kind und Natur Ulrich Gebhard Kind und Natur Die Bedeutung der Natur für die psychische Entwicklung 2., aktualisierte und erweiterte Auflage 11 SPRINGER FACHMEDIEN WIESBADEN GMBH Bibliografische

Ulrich Gebhard Kind und Natur Ulrich Gebhard Kind und Natur Die Bedeutung der Natur für die psychische Entwicklung 2., aktualisierte und erweiterte Auflage 11 SPRINGER FACHMEDIEN WIESBADEN GMBH Bibliografische

Übergewichtige Kinder und Jugendliche in Deutschland

Geisteswissenschaft Axel Jäckel Übergewichtige Kinder und Jugendliche in Deutschland Ein Fall für die soziale Arbeit?! Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische

Geisteswissenschaft Axel Jäckel Übergewichtige Kinder und Jugendliche in Deutschland Ein Fall für die soziale Arbeit?! Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische

Förderung der Autonomieentwicklung im Umgang mit Kinderliteratur in der Grundschule

Maria-Raphaela Lenz Förderung der Autonomieentwicklung im Umgang mit Kinderliteratur in der Grundschule Bachelorarbeit BACHELOR + MASTER Publishing Lenz, Maria-Raphaela: Förderung der Autonomieentwicklung

Maria-Raphaela Lenz Förderung der Autonomieentwicklung im Umgang mit Kinderliteratur in der Grundschule Bachelorarbeit BACHELOR + MASTER Publishing Lenz, Maria-Raphaela: Förderung der Autonomieentwicklung

Gesundheitsmarketing. Erfolgsfaktoren und aktuelle Herausforderungen

Wirtschaft Jasmin Rüegsegger Gesundheitsmarketing. Erfolgsfaktoren und aktuelle Herausforderungen Eine explorative Untersuchung in der Schweiz Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen

Wirtschaft Jasmin Rüegsegger Gesundheitsmarketing. Erfolgsfaktoren und aktuelle Herausforderungen Eine explorative Untersuchung in der Schweiz Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen

Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche ohne eigenen Wohnsitz

Marie Schröter Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche ohne eigenen Wohnsitz Ein Vergleich zwischen Deutschland und Russland Bachelorarbeit Schröter, Marie: Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche ohne

Marie Schröter Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche ohne eigenen Wohnsitz Ein Vergleich zwischen Deutschland und Russland Bachelorarbeit Schröter, Marie: Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche ohne

Jan Lies. Kompakt-Lexikon PR Begriffe nachschlagen, verstehen, anwenden

Kompakt-Lexikon PR Jan Lies Kompakt-Lexikon PR 2.000 Begriffe nachschlagen, verstehen, anwenden Jan Lies Hamm Deutschland ISBN 978-3-658-08741-8 DOI 10.1007/978-3-658-08742-5 ISBN 978-3-658-08742-5 (ebook)

Kompakt-Lexikon PR Jan Lies Kompakt-Lexikon PR 2.000 Begriffe nachschlagen, verstehen, anwenden Jan Lies Hamm Deutschland ISBN 978-3-658-08741-8 DOI 10.1007/978-3-658-08742-5 ISBN 978-3-658-08742-5 (ebook)

Dominik Petko (Hrsg.) Lernplattformen in Schulen

(Hrsg.) Lernplattformen in Schulen (Hrsg.) Lernplattformen in Schulen Ansätze für E-Learning und Blended Learning in Präsenzklassen Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche

(Hrsg.) Lernplattformen in Schulen (Hrsg.) Lernplattformen in Schulen Ansätze für E-Learning und Blended Learning in Präsenzklassen Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche

Wilfried Weißgerber. Elektrotechnik für Ingenieure Klausurenrechnen

Wilfried Weißgerber Elektrotechnik für Ingenieure Klausurenrechnen Aus dem Programm Elektrotechnik Formeln und Tabellen Elektrotechnik herausgegeben von W. Böge und W. Plaßmann Vieweg Handbuch Elektrotechnik

Wilfried Weißgerber Elektrotechnik für Ingenieure Klausurenrechnen Aus dem Programm Elektrotechnik Formeln und Tabellen Elektrotechnik herausgegeben von W. Böge und W. Plaßmann Vieweg Handbuch Elektrotechnik

Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf

Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf (Hrsg.) Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf Modelle, Befunde, Interventionen 2., vollständig überarbeitete Auflage Herausgeber Dr. Westfälische Wilhelms-Universität

Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf (Hrsg.) Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf Modelle, Befunde, Interventionen 2., vollständig überarbeitete Auflage Herausgeber Dr. Westfälische Wilhelms-Universität

Distribution in Afrika

Distribution in Afrika Philipp von Carlowitz Alexander Röndigs Distribution in Afrika Distributionslogistik in Westafrika als Beispiel Philipp von Carlowitz ESB Business School Hochschule Reutlingen Reutlingen

Distribution in Afrika Philipp von Carlowitz Alexander Röndigs Distribution in Afrika Distributionslogistik in Westafrika als Beispiel Philipp von Carlowitz ESB Business School Hochschule Reutlingen Reutlingen

Konzeption eines Sportmagazins für Randsportarten

Medien Claudio Cosentino Konzeption eines Sportmagazins für Randsportarten Sport und Lifestylemagazin für Frauen Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische

Medien Claudio Cosentino Konzeption eines Sportmagazins für Randsportarten Sport und Lifestylemagazin für Frauen Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische

Expertenstandard Konkret Bd. 4. Team boq. Sturzprophylaxe. Arbeitshilfe zur praktischen Umsetzung

Expertenstandard Konkret Bd. 4 Team boq Sturzprophylaxe Arbeitshilfe zur praktischen Umsetzung Vincentz Network GmbH & Co. KG Expertenstandard Konkret Bd. 4 boq (Hrsg.) Beratung für Organisation und Qualität

Expertenstandard Konkret Bd. 4 Team boq Sturzprophylaxe Arbeitshilfe zur praktischen Umsetzung Vincentz Network GmbH & Co. KG Expertenstandard Konkret Bd. 4 boq (Hrsg.) Beratung für Organisation und Qualität

Die Person als Organon in der Sozialen Arbeit

Die Person als Organon in der Sozialen Arbeit Kathrin Blaha Christine Meyer Herbert Colla Stefan Müller-Teusler (Hrsg.) Die Person als Organon in der Sozialen Arbeit Erzieherpersönlichkeit und qualifiziertes

Die Person als Organon in der Sozialen Arbeit Kathrin Blaha Christine Meyer Herbert Colla Stefan Müller-Teusler (Hrsg.) Die Person als Organon in der Sozialen Arbeit Erzieherpersönlichkeit und qualifiziertes

Die Entwicklung der Rechtsprechung hinsichtlich der Rechtsstellung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts und ihrer Gesellschafter im Rechtsverkehr

Wirtschaft Gordon Matthes Die Entwicklung der Rechtsprechung hinsichtlich der Rechtsstellung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts und ihrer Gesellschafter im Rechtsverkehr Diplomarbeit Bibliografische

Wirtschaft Gordon Matthes Die Entwicklung der Rechtsprechung hinsichtlich der Rechtsstellung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts und ihrer Gesellschafter im Rechtsverkehr Diplomarbeit Bibliografische

Anforderungen von Crossmedia-Kampagnen

Medien Christian Regner Anforderungen von Crossmedia-Kampagnen Eine Untersuchung am Beispiel einer Casting-Show Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische

Medien Christian Regner Anforderungen von Crossmedia-Kampagnen Eine Untersuchung am Beispiel einer Casting-Show Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische

Springer Spektrum, Springer Vieweg und Springer Psychologie.

essentials Essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. Essentials informieren

essentials Essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. Essentials informieren

Auswirkungen des Pendelns auf das subjektive Wohlbefinden

Naturwissenschaft Franziska Schropp Auswirkungen des Pendelns auf das subjektive Wohlbefinden Das Pendler Paradoxon und andere Methoden im Vergleich Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen

Naturwissenschaft Franziska Schropp Auswirkungen des Pendelns auf das subjektive Wohlbefinden Das Pendler Paradoxon und andere Methoden im Vergleich Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen

Ausweg am Lebensende

, Christian Walther Ausweg am Lebensende Selbstbestimmtes Sterben durch freiwilligen Verzicht auf Essen und Trinken Mit einem Geleitwort von Dieter Birnbacher Ernst Reinhardt Verlag München Basel Dr. med.,

, Christian Walther Ausweg am Lebensende Selbstbestimmtes Sterben durch freiwilligen Verzicht auf Essen und Trinken Mit einem Geleitwort von Dieter Birnbacher Ernst Reinhardt Verlag München Basel Dr. med.,

Gelassenheit gewinnen 30 Bilder für ein starkes Selbst

Gelassenheit gewinnen 30 Bilder für ein starkes Selbst Barbara Burghardt Gelassenheit gewinnen 30 Bilder für ein starkes Selbst Wie Sie Ihren inneren Reichtum neu entdecken 2., verbesserte Auflage Barbara

Gelassenheit gewinnen 30 Bilder für ein starkes Selbst Barbara Burghardt Gelassenheit gewinnen 30 Bilder für ein starkes Selbst Wie Sie Ihren inneren Reichtum neu entdecken 2., verbesserte Auflage Barbara

Der Einfluss von Geschützten Werten und Emotionen auf Reaktionen im Ultimatum Spiel

Geisteswissenschaft Andrea Steiger / Kathrin Derungs Der Einfluss von Geschützten Werten und Emotionen auf Reaktionen im Ultimatum Spiel Lizentiatsarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Geisteswissenschaft Andrea Steiger / Kathrin Derungs Der Einfluss von Geschützten Werten und Emotionen auf Reaktionen im Ultimatum Spiel Lizentiatsarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Müdigkeit, Erschöpfung und Schmerzen ohne ersichtlichen Grund

Müdigkeit, Erschöpfung und Schmerzen ohne ersichtlichen Grund Peter Keel Müdigkeit, Erschöpfung und Schmerzen ohne ersichtlichen Grund Ganzheitliches Behandlungskonzept für somatoforme Störungen 1 C Peter

Müdigkeit, Erschöpfung und Schmerzen ohne ersichtlichen Grund Peter Keel Müdigkeit, Erschöpfung und Schmerzen ohne ersichtlichen Grund Ganzheitliches Behandlungskonzept für somatoforme Störungen 1 C Peter

Hunde in der Sozialen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Martina Kirchpfening Hunde in der Sozialen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen Mit 17 Abbildungen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Martina Kirchpfening ist Sozialarbeiterin und Geschäftsführerin des

Martina Kirchpfening Hunde in der Sozialen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen Mit 17 Abbildungen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Martina Kirchpfening ist Sozialarbeiterin und Geschäftsführerin des

Martin Scholz, Ute Helmbold (Hrsg.) Bilder lesen lernen

Martin Scholz, Ute Helmbold (Hrsg.) Bilder lesen lernen Bildwissenschaft Herausgegeben von Klaus Sachs-Hombach und Klaus Rehkamper Editorial Board Prof. Dr. Horst Bredekamp Humboldt-Universitiit Berlin

Martin Scholz, Ute Helmbold (Hrsg.) Bilder lesen lernen Bildwissenschaft Herausgegeben von Klaus Sachs-Hombach und Klaus Rehkamper Editorial Board Prof. Dr. Horst Bredekamp Humboldt-Universitiit Berlin

Ernährungsmanagement

Expertenstandard Konkret Bd. 6 Team boq Ernährungsmanagement Arbeitshilfe zur praktischen Umsetzung Altenpflege Vorsprung durch Wissen Vincentz Network GmbH & Co. KG Expertenstandard Konkret Bd. 6 boq

Expertenstandard Konkret Bd. 6 Team boq Ernährungsmanagement Arbeitshilfe zur praktischen Umsetzung Altenpflege Vorsprung durch Wissen Vincentz Network GmbH & Co. KG Expertenstandard Konkret Bd. 6 boq

Expertenstandard Konkret Bd. 5. Team boq. Chronische Wunden. Arbeitshilfe zur praktischen Umsetzung

Expertenstandard Konkret Bd. 5 Team boq Chronische Wunden Arbeitshilfe zur praktischen Umsetzung Vincentz Network GmbH & Co. KG Expertenstandard Konkret Bd. 5 boq (Hrsg.) Beratung für Organisation und

Expertenstandard Konkret Bd. 5 Team boq Chronische Wunden Arbeitshilfe zur praktischen Umsetzung Vincentz Network GmbH & Co. KG Expertenstandard Konkret Bd. 5 boq (Hrsg.) Beratung für Organisation und

Erfolgreich als Medical Advisor und Medical Science Liaison Manager

Erfolgreich als Medical Advisor und Medical Science Liaison Manager Günter Umbach Erfolgreich als Medical Advisor und Medical Science Liaison Manager Wie Sie effektiv wissenschaftliche Daten kommunizieren

Erfolgreich als Medical Advisor und Medical Science Liaison Manager Günter Umbach Erfolgreich als Medical Advisor und Medical Science Liaison Manager Wie Sie effektiv wissenschaftliche Daten kommunizieren

Ein Konzept zur Verbesserung der Gesprächsführung in bayerischen integrierten Leitstellen von Feuerwehr und Rettungsdienst

Geisteswissenschaft Holger Sieber Ein Konzept zur Verbesserung der Gesprächsführung in bayerischen integrierten Leitstellen von Feuerwehr und Rettungsdienst Bachelorarbeit Bibliografische Information

Geisteswissenschaft Holger Sieber Ein Konzept zur Verbesserung der Gesprächsführung in bayerischen integrierten Leitstellen von Feuerwehr und Rettungsdienst Bachelorarbeit Bibliografische Information

Ralf-Stefan Lossack Wissenschaftstheoretische Grundlagen für die rechnerunterstützte Konstruktion

Ralf-Stefan Lossack Wissenschaftstheoretische Grundlagen für die rechnerunterstützte Konstruktion Ralf-Stefan Lossack Wissenschaftstheoretische Grundlagen für die rechnerunterstützte Konstruktion Mit 106

Ralf-Stefan Lossack Wissenschaftstheoretische Grundlagen für die rechnerunterstützte Konstruktion Ralf-Stefan Lossack Wissenschaftstheoretische Grundlagen für die rechnerunterstützte Konstruktion Mit 106

Gunter Groen Franz Petermann. Wie wird mein. Kind. wieder glücklich? Praktische Hilfe gegen Depressionen

Gunter Groen Franz Petermann Wie wird mein Kind wieder glücklich? Praktische Hilfe gegen Depressionen Groen / Petermann Wie wird mein Kind wieder glücklich? Verlag Hans Huber Psychologie Sachbuch Wissenschaftlicher

Gunter Groen Franz Petermann Wie wird mein Kind wieder glücklich? Praktische Hilfe gegen Depressionen Groen / Petermann Wie wird mein Kind wieder glücklich? Verlag Hans Huber Psychologie Sachbuch Wissenschaftlicher

Die kritische Analyse eines Mindestlohnes für die Arbeitsmarktpolitik

Wirtschaft Patricia Seitz Die kritische Analyse eines Mindestlohnes für die Arbeitsmarktpolitik Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet

Wirtschaft Patricia Seitz Die kritische Analyse eines Mindestlohnes für die Arbeitsmarktpolitik Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet

Strategieumsetzung an Beispielen aus dem Tourismus

Wirtschaft Anonym Strategieumsetzung an Beispielen aus dem Tourismus Studienarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in

Wirtschaft Anonym Strategieumsetzung an Beispielen aus dem Tourismus Studienarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in

Ein Kreisverband des DRK - Gefährdung der Gemeinnützigkeit durch wirtschaftliche Aktivitäten

Wirtschaft Anne Keuchel Ein Kreisverband des DRK - Gefährdung der Gemeinnützigkeit durch wirtschaftliche Aktivitäten Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche

Wirtschaft Anne Keuchel Ein Kreisverband des DRK - Gefährdung der Gemeinnützigkeit durch wirtschaftliche Aktivitäten Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche

Entwicklung eines Marknagels für den Humerus

Medizin Eric Bartsch Entwicklung eines Marknagels für den Humerus Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Medizin Eric Bartsch Entwicklung eines Marknagels für den Humerus Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Stefan Gillich Rolf Keicher (Hrsg.) Bürger oder Bettler

Stefan Gillich Rolf Keicher (Hrsg.) Bürger oder Bettler VS RESEARCH Stefan Gillich Rolf Keicher (Hrsg.) Bürger oder Bettler Soziale Rechte von Menschen in Wohnungsnot im Europäischen Jahr gegen Armut und

Stefan Gillich Rolf Keicher (Hrsg.) Bürger oder Bettler VS RESEARCH Stefan Gillich Rolf Keicher (Hrsg.) Bürger oder Bettler Soziale Rechte von Menschen in Wohnungsnot im Europäischen Jahr gegen Armut und

Keine Panik vor Blackouts

Keine Panik vor Blackouts Elke Pohl Keine Panik vor Blackouts Wie Sie Bewährungsproben meistern 2., durchges. Auflage Elke Pohl Medienservice Berlin, Deutschland ISBN 978-3-658-06515-7 DOI 10.1007/978-3-658-06516-4

Keine Panik vor Blackouts Elke Pohl Keine Panik vor Blackouts Wie Sie Bewährungsproben meistern 2., durchges. Auflage Elke Pohl Medienservice Berlin, Deutschland ISBN 978-3-658-06515-7 DOI 10.1007/978-3-658-06516-4

Die Borderline-Persönlichkeitsstörung unter besonderer Berücksichtigung krankheitsspezifischer Störungs- und Therapiemodelle

Geisteswissenschaft Kathrin Mütze Die Borderline-Persönlichkeitsstörung unter besonderer Berücksichtigung krankheitsspezifischer Störungs- und Therapiemodelle Dialektisch-behaviorale und Übertragungsfokussierte

Geisteswissenschaft Kathrin Mütze Die Borderline-Persönlichkeitsstörung unter besonderer Berücksichtigung krankheitsspezifischer Störungs- und Therapiemodelle Dialektisch-behaviorale und Übertragungsfokussierte

Communities mit Bezug zur Bundeswehr

Medien Simon Lutter Communities mit Bezug zur Bundeswehr Communities related to the German Federal Armed Forces Masterarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche

Medien Simon Lutter Communities mit Bezug zur Bundeswehr Communities related to the German Federal Armed Forces Masterarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche

Thomas Meuser Hrsg. Promo-Viren. Zur Behandlung promotionaler Infekte und chronischer Doktoritis 3., kurierte Auflage

Thomas Meuser Hrsg. Promo-Viren Zur Behandlung promotionaler Infekte und chronischer Doktoritis 3., kurierte Auflage Promo-Viren Thomas Meuser Herausgeber Promo-Viren Zur Behandlung promotionaler Infekte

Thomas Meuser Hrsg. Promo-Viren Zur Behandlung promotionaler Infekte und chronischer Doktoritis 3., kurierte Auflage Promo-Viren Thomas Meuser Herausgeber Promo-Viren Zur Behandlung promotionaler Infekte

Englisch im Alltag Kompendium

Sprachen Erich und Hildegard Bulitta Englisch im Alltag Kompendium Grundwortschatz, Grammatik, Satzbaumuster, Idiome u.v.m. Fachbuch Erich Bulitta, Hildegard Bulitta Englisch im Alltag Kompendium Grundwortschatz,

Sprachen Erich und Hildegard Bulitta Englisch im Alltag Kompendium Grundwortschatz, Grammatik, Satzbaumuster, Idiome u.v.m. Fachbuch Erich Bulitta, Hildegard Bulitta Englisch im Alltag Kompendium Grundwortschatz,

Marke Eigenbau. Gesellschaftliche Ausprägungen und psychologische Erklärungen des Do-It-Yourself-Trends

Geisteswissenschaft Hanna Peichl Marke Eigenbau. Gesellschaftliche Ausprägungen und psychologische Erklärungen des Do-It-Yourself-Trends Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Geisteswissenschaft Hanna Peichl Marke Eigenbau. Gesellschaftliche Ausprägungen und psychologische Erklärungen des Do-It-Yourself-Trends Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

SEO Strategie, Taktik und Technik

SEO Strategie, Taktik und Technik Andre Alpar Markus Koczy Maik Metzen SEO Strategie, Taktik und Technik Online-Marketing mittels effektiver Suchmaschinenoptimierung Andre Alpar Maik Metzen Markus Koczy

SEO Strategie, Taktik und Technik Andre Alpar Markus Koczy Maik Metzen SEO Strategie, Taktik und Technik Online-Marketing mittels effektiver Suchmaschinenoptimierung Andre Alpar Maik Metzen Markus Koczy

Empirische Methoden in der Psychologie

Markus Pospeschill Empirische Methoden in der Psychologie Mit 41 Abbildungen und 95 Übungsfragen Ernst Reinhardt Verlag München Basel PD Dr. Markus Pospeschill lehrt und forscht als Akademischer Direktor

Markus Pospeschill Empirische Methoden in der Psychologie Mit 41 Abbildungen und 95 Übungsfragen Ernst Reinhardt Verlag München Basel PD Dr. Markus Pospeschill lehrt und forscht als Akademischer Direktor

Zielvereinbarung und variable Vergütung

Zielvereinbarung und variable Vergütung Eckhard Eyer Thomas Haussmann Zielvereinbarung und variable Vergütung Ein praktischer Leitfaden nicht nur für Führungskräfte Mit neun ausführlichen Fallbeispielen

Zielvereinbarung und variable Vergütung Eckhard Eyer Thomas Haussmann Zielvereinbarung und variable Vergütung Ein praktischer Leitfaden nicht nur für Führungskräfte Mit neun ausführlichen Fallbeispielen

Kundenmanagement im Krankenhaus

Kundenmanagement im Krankenhaus Volker Nürnberg Barbara Schneider Kundenmanagement im Krankenhaus Service Qualität Erreichbarkeit Volker Nürnberg Hochschule für angewandtes Management Erding Deutschland

Kundenmanagement im Krankenhaus Volker Nürnberg Barbara Schneider Kundenmanagement im Krankenhaus Service Qualität Erreichbarkeit Volker Nürnberg Hochschule für angewandtes Management Erding Deutschland

Fokus Dienstleistungsmarketing

Fokus Dienstleistungsmarketing Herausgegeben von M. Benkenstein, Rostock, W. H. Engelhardt, Bochum, S. Fließ (schriftführend), Hagen, M. Kleinaltenkamp, Berlin, A. Meyer, München, H. Mühlbacher, Innsbruck,

Fokus Dienstleistungsmarketing Herausgegeben von M. Benkenstein, Rostock, W. H. Engelhardt, Bochum, S. Fließ (schriftführend), Hagen, M. Kleinaltenkamp, Berlin, A. Meyer, München, H. Mühlbacher, Innsbruck,

Springer Spektrum, Springer Vieweg und Springer Psychologie.

essentials Essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. Essentials informieren

essentials Essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. Essentials informieren

Überleitung eines Wachkomapatienten aus der Rehaklinik in die häusliche Umgebung durch Case Management

Medizin Birgit zum Felde Überleitung eines Wachkomapatienten aus der Rehaklinik in die häusliche Umgebung durch Case Management Projekt-Arbeit zum Abschluss der CM-Weiterbildung Projektarbeit Birgit zum

Medizin Birgit zum Felde Überleitung eines Wachkomapatienten aus der Rehaklinik in die häusliche Umgebung durch Case Management Projekt-Arbeit zum Abschluss der CM-Weiterbildung Projektarbeit Birgit zum

Mike Kühne. Berufserfolg von Akademikerinnen und Akademikern

Mike Kühne Berufserfolg von Akademikerinnen und Akademikern Mike Kühne Berufserfolg von Akademikerinnen und Akademikern Theoretische Grundlagen und empirische Analysen Bibliografische Information der Deutschen

Mike Kühne Berufserfolg von Akademikerinnen und Akademikern Mike Kühne Berufserfolg von Akademikerinnen und Akademikern Theoretische Grundlagen und empirische Analysen Bibliografische Information der Deutschen

Kulturelle Norm und semantischer Wandel

Englisch Franziska Strobl Kulturelle Norm und semantischer Wandel Die Bedeutung von Anredepronomina in literarischen Übersetzungen am Beispiel Englisch - Deutsch Magisterarbeit Bibliografische Information

Englisch Franziska Strobl Kulturelle Norm und semantischer Wandel Die Bedeutung von Anredepronomina in literarischen Übersetzungen am Beispiel Englisch - Deutsch Magisterarbeit Bibliografische Information

Zeugnisse richtig formulieren

Zeugnisse richtig formulieren Heinz-G. Dachrodt Volker Engelbert Zeugnisse richtig formulieren Mit vielen Mustern und Analysen Heinz-G. Dachrodt Witten, Deutschland Volker Engelbert Iserlohn, Deutschland

Zeugnisse richtig formulieren Heinz-G. Dachrodt Volker Engelbert Zeugnisse richtig formulieren Mit vielen Mustern und Analysen Heinz-G. Dachrodt Witten, Deutschland Volker Engelbert Iserlohn, Deutschland

Elektrotechnik für Ingenieure Klausurenrechnen

Elektrotechnik für Ingenieure Klausurenrechnen Wilfried Weißgerber Elektrotechnik für Ingenieure Klausurenrechnen Aufgaben mit ausführlichen Lösungen 5., korrigierte und verbesserte Auflage Mit 331 Abbildungen

Elektrotechnik für Ingenieure Klausurenrechnen Wilfried Weißgerber Elektrotechnik für Ingenieure Klausurenrechnen Aufgaben mit ausführlichen Lösungen 5., korrigierte und verbesserte Auflage Mit 331 Abbildungen

Parteien in Staat und Gesellschaft