Schottersäulen als Gegenmaßnahme bei verflüssigungsgefährdeten Böden

|

|

|

- Victoria Geier

- vor 5 Jahren

- Abrufe

Transkript

1 Vorträge zum 14. Hans Lorenz Symposium am Schottersäulen als Gegenmaßnahme bei verflüssigungsgefährdeten Böden Dr.-Ing Jamal Hleibieh GEPRO Ingenieurgesellschaft mbh Prof. Dr.-Ing. habil. Ivo Herle Technische Universität Dresden Zusammenfassung Zur Verminderung der Gefahr einer Bodenverflüssigung kommt oft die Rüttelstopfverdichtung zum Einsatz. Dabei werden mit Hilfe von Tiefenrüttlern Schottersäulen im Boden hergestellt. Untersuchungen zu deren Funktionsweise sind jedoch kaum vorhanden. Dies lässt sich damit begründen, dass sowohl numerische Berechnung mit einfachen Stoffmodellen als auch kleinmaßstäbliche Laborversuche problematisch sind. In diesem Beitrag wird die Anwendung von Schottersäulen als Prävention zur Bodenverflüssigung numerisch mittels 2D- und 3D-Berechnungen untersucht. Hierfür wurde ein hypoplastisches Modell verwendet. Die Dränagewirkung der Säulen sowie der Einfluss der Aussteifung wurden dabei separat betrachtet. 1 Einleitung Zur Verhinderung der Bodenverflüssigung bieten sich verschiedene Bodenverbesserungsmaßnahmen wie z.b. Bodenverfestigung, Bodenverdichtung oder die Anwendung von Dränagen an. Die Bodenverdichtung mittels Tiefenrüttler weist eine hohe Effektivität bei grobkörnigen Boden auf. Allerdings sinkt die Wirkung des Tiefenrüttlers mit zunehmendem Feinkornanteil des Bodens stark ab. In diesem Fall kann der Boden durch das Einbringen von Schottersäulen verbessert werden (Wehr und Trunk 2011). Als innovative Methode zur Verminderung der Verflüssigungsgefahr kommt somit die Rüttelstopfverdichtung zum Einsatz. Dabei werden mit Hilfe von Tiefenrüttlern Schottersäulen im Boden hergestellt. Hierbei werden verschiedene Faktoren zur Verhinderung der Verflüssigung, wie z.b Dränageeffekt, Bodenverdichtung und steife Elemente kombiniert (Madhav und Krishna 2008). Die höhere Durchlässigkeit der Schottersäulen im Vergleich zum umliegenden Boden führt dazu, dass sich in den Säulen kaum Porenwasserdruck (PWD) aufbaut.

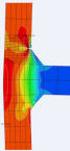

2 100 J. Hleibieh, I. Herle Dadurch entsteht ein Druckunterschied zwischen den Säulen und dem umliegenden Boden. Aufgrund dieses Druckunterschiedes entsteht eine Wasserbewegung in Richtung Säulen und damit eine Abnahme des PWDs im Boden. Da die Durchlässigkeit von Sand und Kies in horizontaler Richtung größer als in vertikaler Richtung ist, sind die Auswirkungen der Schottersäulen nicht nur die Verkürzung der Dränagewege, sondern auch die Änderung der Richtung der Wasserbewegung zu der effektiveren Fließrichtung (Madhav und Krishna 2008). Weiterhin verursacht die Herstellung der Schottersäulen eine Verdichtung des umliegenden Bodens, was die Verflüssigungsneigung ebenfalls verringert. Da die Schottersäulen wesentlich steifer als der umliegende Boden sind, werden die erdbeben-induzierten oder bereits bestehenden Lastverteilungen in die steiferen und dichteren Säulenelemente umgelagert. Das führt dazu, dass Erdbeben geringere Beanspruchungen im lockeren Boden verursachen. Die Dränagewirkung sowie der Einfluss der Aussteifung werden in diesem Beitrag mittels numerischer Verfahren untersucht. 2 Das numerische Modell Die numerischen Berechnungen wurden mit dem Finite-Elemente-Programm Tochnog Professional [Roddeman 2016] durchgeführt. Sowohl das 2D-Netz als auch das 3D-Netz wurden mit Hilfe der Software GiD [GiD 2016] erzeugt. Das numerische 2D-Modell mit den Dimensionen von B H = 2 10 m besteht aus einer Schottersäule und dem umliegenden Sandboden (Bild 1). Der Durchmesser der simulierten Säule sollte 0,8 m in 3D betragen. Die Breite der Schotterscheibe im 2D- Modell wurde deshalb so angepasst, dass das Flächenverhältnis im 2D- demjenigen im 3D-Fall entspricht. Somit wird die Schottersäule in 2D mit einer 0,25 m breiten Scheibe modelliert. Der linke und der rechte Modellrand sind miteinander verbunden, sodass die beiden Ränder auf gleicher Höhe sowohl dieselbe horizontale und vertikale Verschiebung als auch den gleichen Porenwasserdruck aufweisen. Die Oberfläche des Modells ist frei beweglich. Der untere Rand wird in vertikaler Richtung fixiert, während in horizontaler Richtung die seismische Beanspruchung in Form von sinusförmigen Beschleunigungs-wellen aufgebracht wird (Bild 1). Die numerischen Berechnungen wurden mit dem hypoplastischen Modell nach (von Wolffersdorff 1996), verbunden mit dem Ansatz von intergranularen Dehnungen nach (Niemunis und Herle 1997) durchgeführt. Für den umliegenden Sandboden wurden die hypoplastischen Parameter für Nevada Sand verwendet (Tabelle 1 und Tabelle 2). Diese Parameter wurden anhand von statischen und dynamischen bzw. zyklischen Laborversuchen ermittelt (siehe Hleibieh 2017). Für das Säulenmaterial wurden die hypoplastischen Parameter für Hochstetten Kies verwendet (Wegener 2013). Die hypoplastischen Parameter für den Hochstetten Kies sind in Tabelle 3 und Tabelle 4 zusammengefasst.

3 Schottersäulen als Gegenmaßnahme bei verflüssigungsgefährdeten Böden 101 Bild 1 Modellgeometrie der Schottersäule in 2D mit dem Eingabesignal am unteren Rand. ϕc [º] hs0 [MPa] n0 ed0 ec0 ei0 α β ,50 0,511 0,887 1,02 0,1 1,1 Tabelle 1 Parameter für Nevada Sand für das hypoplastische Modell nach (von Wolffersdorff 1996). R mr mt βr χ ϑ 0, ,0 2,0 0,2 1,0 10,0 Tabelle 2 Parameter für Nevada Sand für das Modell nach (Niemunis und Herle 1997).

4 102 J. Hleibieh, I. Herle ϕc [º] hs0 [MPa] n0 ed0 ec0 ei0 α β ,50 0,26 0,45 0,50 0,1 1,8 Tabelle 3 Parameter für Hochstetten Kies für das hypoplastische Modell nach (von Wolffersdorff 1996). R mr mt βr χ ϑ 0, ,0 4,0 0,3 1,0 10,0 Tabelle 4 Parameter für Hochstetten Kies für das Modell nach (Niemunis und Herle 1997). Im Anfangzustand hat der Sand eine bezogene Lagerungesdichte von I d = 40 %. Sowohl für den Sand als auch für die Schottersäule wurden geostatische Spannungszustände infolge des Eigengewichts vorgegeben. Die Lagerungsdichte des Säulenmaterials entspricht der maximalen druckabhängigen Lagerungsdichte. Die Durchlässigkeit beträgt k Sand = m/s für den Sand und k Saeule = m/s für den Kiesboden. Sowohl für den Sand als auch für den Kies wurde ein Sättigungsgrad von 96 % angenommen, was einem Kompressionsmodul von Wasser von K = 2 MPa entspricht. Die dynamische Anregung am unteren Rand besteht aus 20 sinusförmigen Beschleunigungszyklen mit der Amplitude von 1,3 m/s 2 bei einer Frequenz von 2 Hz. Alle Berechnungen wurden mit vierknotigen Elementen mit einer Elementenlänge von Δ l = 20 cm und einem Zeitschritt von Δ t = s durchgeführt. 3 Einheitszelle Die numerischen Berechnungen von Schottersäulen in Verbindung mit der Bodenverflüssigung sind sehr rechenaufwendig. Der Aufwand ist umso größer, je größer die Modelldimensionen und die Anzahl der Schottersäulen innerhalb des Modells sind. Es ist sinnvoll, eine minimale Modellgröße zu ermitteln, mit welcher sich das Verhalten einer Säulengruppe abbilden lässt. Hierfür wird ein Modell bestehend aus zwei Schottersäulen mit dem umgebenden Boden (Bild 2b), ein Modell bestehend aus einer Schottersäule mit dem umgebenden Boden (Bild 2 a) und ein Modell bestehend aus zwei Halbsäulen mit dem dazwischenliegenden Boden (Bild 2c) verwendet. Sowohl das Modell mit einer Schottersäule als auch das Modell mit zwei Halbsäulen sind jeweils ein Ausschnitt aus dem Modell mit zwei Schottersäulen. Somit haben alle Modelle den gleichen Säulenabstand und das gleiche Flächenverhältnis.

5 Schottersäulen als Gegenmaßnahme bei verflüssigungsgefährdeten Böden 103 Bild 2 Verschiedene Modelle zur Ermittlung der Einheitszelle. Bild 3 Entwicklung des Porenwaserdrucks im Punkt P3 für die Berechnungen zur Ermittlung der Einheitszelle. Die Entwicklung des Porenwasserdrucks infolge eines Erdbebens ist für den Punkt P3 in allen drei Modellen in Bild 3 vorgestellt. In den ersten zehn Belastungszyklen baut sich der gleiche Porenwasserdruck in allen Modellen auf. Danach unterscheiden sich die Kurvenverläufe leicht voneinander. Auch in den Punkten P1, P2 und P4 lassen sich ähnliche Tendenzen beobachten. Die unterschiedlichen Kurvenverläufe nach ca. 10 Zyklen können damit begründet werden, dass der Boden verflüssigt

6 104 J. Hleibieh, I. Herle (siehe Abschnitt 4). Nichtsdestotrotz zeigen die Berechnungsergebnisse, dass das Verhalten einer Säulengruppe mit Hilfe einer Einheitszelle repräsentiert werden kann. Als Einheitszelle können entweder eine Säule mit dem umgebenden Boden oder zwei Halbsäulen mit dem dazwischenliegenden Boden verwendet werden. Für die weiteren Berechnungen wird das Modell mit einer Schottersäule und dem umgebenden Boden eingesetzt. 4 Dränage- und Aussteifungseffekte der Schottersäulen Der Einfluss der Steifigkeit und Durchlässigkeit der Schottersäulen wurden getrennt untersucht. Zunächst wurden die Säulen so simuliert, dass sie die gleiche Durchlässigkeit, jedoch eine höhere Steifigkeit als der Sand aufweisen (Annahme der Parameter für den Hochstetten Kies). In einer anderen Berechnung wurden die Säulen mit den gleichen Bodenparametern wie der Sand, jedoch mit einer höheren Durchlässigkeit simuliert (k Sand = m/s und k Saeule = m/s). Anschließend wurden die Säulen als Schottersäulen simuliert, was eine höhere Steifigkeit und Durchlässigkeit im Vergleich zum umliegenden Boden bedeutet. Die Entwicklung des PWDs im Sand ohne Säulen und mit unterschiedlichen Säulenvarianten ist in Bild 4 (a) dargestellt. Bei der Berechnung mit den weichen durchlässigen Säulen baut sich genau so viel Porenwasserdruck auf wie bei der Berechnung ohne Säulen. Somit zeigen die weichen durchlässigen Säulen keine nenneswerte Dränagewirkung. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Durchlässigkeit des Sands relativ niedrig ist. Zum Abbau des Porenwasserdrucks im Boden muss eine bestimmte Wassermenge abfließen und sich zur Dränage bewegen. Auch bei den kürzeren Dränagewegen Richtung Säulen braucht das Wasser eine bestimmte Zeit, um die Säulen zu erreichen. Diese Dauer nimmt mit abnehmender Durchlässigkeit zu und kann somit so lang sein, dass innerhalb einer kurzen Zeit, z.b. während eines Erdbebens, kaum Wasserbewegung und somit kaum Dränagewirkung stattfinden. Bild 4 (a) Entwicklung des Porenwaserdrucks (a) und der effektiven Vertikalspannung (b) im Punkt P3 für die Berechnungen mit unterschiedlichen Säulenvarianten. (b)

7 Schottersäulen als Gegenmaßnahme bei verflüssigungsgefährdeten Böden 105 Im Vergleich zur Berechnung ohne Säulen bzw. mit durchlässigen Säulen bildet sich sowohl bei der Berechnung mit steifen Säulen als auch mit Schottersäulen weniger Porenwasserdruck auf (Bild 4 a). Die Verringerung des Aufbaus von PWD durch die Säulen kann zunächst als positive Wirkung zur Verhinderung der Verflüssigung betrachtet werden. Bild 4 (b) zeigt jedoch, dass die effektive Vertikalspannung in verschiedenen Tiefen bis auf den Wert Null abnimmt, was einer Bodenverflüssigung entspricht. Das bedeutet, dass die effektive Spannung abnimmt, obwohl der PWD nicht entsprechend zunimmt. Dies lässt sich mit einer Abnahme der totalen Spannung erklären. Tatsächlich zeigt Bild 5 (a), dass die totale Vertikalspannung im Sand abnimmt, im Gegensatz zur konstant gebliebenen totalen Vertikalspannung bei der Berechnung ohne Säulen bzw. mit weichen durchlässigen Säulen. Gleichzeitig nimmt die totale Spannung in den Säulen zu (Bild 5 b). Bild 5 (a) Entwicklung der totalen Vertikalspannung im Punkt P3 (a) und Punkt S3 (b) für die Berechnungen mit unterschiedlichen Säulenvarianten. (b) Wegen der höheren Steifigkeit der Schottersäulen im Vergleich zum umliegenden Sand tritt eine Spannungsumlagerung in Richtung der Säulen auf. Ein Teil vom Eigengewicht des Sandes wird durch die Säulen getragen und es entsteht ein Siloeffekt (Bild 6). Das führt zur Abnahme der totalen Spannungen im Sand und zur Zunahme der totalen Spannungen in den Säulen. Diese Spannungsumlagerung ist realistisch, entsteht allerdings zum größten Teil wahrscheinlich schon bei der Herstellung der Schottersäulen. Deshalb spielt die Betrachtung der Säulenherstellung und der dadurch entstehenden Spannungsumverteilung im Anfangszustand des numerischen Modelles eine entscheidende Rolle, wenn die Schottersäulen zur Verhinderung der Bodenverflüssigung numerisch untersucht werden sollen.

8 106 J. Hleibieh, I. Herle Bild 6 Entstehen des Siloeffektes. 5 Vergleich zwischen 2D- und 3D-Berechnungen Im 2D-Modell wird statt einer Schottersäule eigentlich eine Schotterscheibe modelliert. Um den Einfluss dieser Verzerrung bzw. um den Unterschied zwischen den 2D- und 3D-Modellen zu untersuchen, wurden zwei 3D-Modelle geprüft; ein 3D-Modell mit einer Schotterscheibe und ein 3D-Modell mit einer Schottersäule (Bild 7). Das 3D-Modell mit der Schotterscheibe ist eine Erweiterung des 2D- Modells um die dritte Dimension. Alle drei Modelle haben dasselbe Säulenraster und das gleiche Flächenverhältnis. Die Randbedingungen in beiden 3D-Modellen entsprechen denjenigen im 2D-Modell. Der vordere und der hintere Modellrand sind sowohl in x-richtung als auch in z-richtung frei beweglich, während die Bewegung in y-richtung verhindert wird. Der linke und der rechte Modellrand sind miteinander verbunden, sodass die beiden Ränder bei gleichen y- und z-koordinaten sowohl dieselbe horizontale und vertikale Verschiebung als auch den gleichen Porenwasserdruck aufweisen. Die Oberfläche des Modells ist frei beweglich. Der untere Rand wird in vertikaler Richtung fixiert, während in x-richtung die seismische Beanspruchung in Form von sinusförmigen Beschleunigungswellen aufgebracht wird. Die 3D-Berechnungen wurden mit vierknotigen Elementen mit einer Elementenlänge von Δ l = 20 cm und einem Zeitschritt von Δ t = s, entsprechend den 2D-Berechnungen, durchgeführt. Der Anfangszustand und die dynamische Beanspruchung entsprechen denjenigen im 2D- Modell.

9 Schottersäulen als Gegenmaßnahme bei verflüssigungsgefährdeten Böden 107 Bild 7 2D- und 3D-Modelle einer Schottersäule bzw. Schotterscheibe. Die Entwicklung des PWDs im Punkt P3 ist sowohl für die 2D- als auch 3D- Berechnungen in Bild 8 (a) dargestellt. Bei der 3D-Berechnung mit der Schotterscheibe baut sich fast derselbe Porenwasserdruck auf wie bei der entsprechenden 2D-Berechnung. Bei der 3D-Berechnung mit der Schottersäule baut sich hingegen so viel PWD auf wie beim Boden ohne Verbesserung. Bild 8 (b) zeigt jedoch, dass die effektive Vertikalspannung bei allen dargestellten Berechnungen gleich abnimmt. Das bedeutet, dass die totale Vertikalspannung σ v in den einzelnen Berechnungen unterschiedlich verläuft (Bild 8 c). Der Verlauf von σ v bei der 3D- Berechnung mit der Schotterscheibe ist fast identisch wie bei der entsprechenden 2D- Berechnung. Dabei nimmt σ v in den ersten 3 Zyklen zunächst sehr schnell ab und danach ganz langsam wieder zu. Im Gegensatz dazu nimmt σ v bei der 3D-Berechnung mit der Schottersäule in den ersten drei Zyklen leicht ab und steigt danach wieder schnell bis zu den ursprünglichen Werten an. Auch die Berechnungsergebnisse in den unterschiedlichen Punkten P1, P2 und P4 zeigen ähnliche Tendenzen, Die oben vorgestellten 2D- und 3D-Berechnungen zeigen, dass die Spannungsumlagerung bei den Berechnungen mit der Schotterscheibe stärker auftreten als bei der 3D-Berechnung mit der Schottersäule. Das kann damit begründet werden, dass die Kontaktfläche zwischen dem Boden und der Schottersäule deutlich kleiner als diejenige zwischen dem Boden und der Schotterscheibe ist. Weiterhin treten sowohl beim 2D-Modell als auch beim 3D-Modell mit der Schotterscheibe ebene Verformungen auf, im Gegensatz zu den räumlichen Verformungen beim 3D-Modell mit der Schottersäule. Die ebenen Verformungen führen wahrscheinlich auch zur Verstärkung des Silofeffektes.

10 108 J. Hleibieh, I. Herle (a) (b) (c) Bild 8 Entwicklung des Porenwasserdrucks (a), der effektiven Vertikalspannung (b) und der totalen Vertikalspannung (c) im Punkt P3 für die 2D- und 3D- Berechnungen. 6 Zusammenfassung und Schlussfolgerung In diesem Beitrag wurde die Wirkung der Schottersäulen zur Verhinderung der Bodenverflüssigung numerisch untersucht. Zunächst wurden die Dränage- und die Aussteifungswirkung separat untersucht. Die alleinige Dränagewirkung zeigt keinen nennenswerten Einfluss wegen des sehr schnellen Aufbaus von Porenwasserdruck im Boden während des Erdbebens. Aufgrund der hohen Steifigkeit der Schottersäulen wird zwar weniger Porenwasserdruck in den Boden aufgebaut. Die effektive Spannung nimmt jedoch trotzdem unverhindert weiter ab. Das liegt darin, dass die hohe Säulensteifigkeit zu einer Spannungsumlagerung in Richtung Säulen führt und ein Siloeffekt entsteht. Somit wird der Boden zum Teil von den Säulen getragen und die totale Spannung im Boden nimmt ab. In der 3D-Berechnungen ist der Siloeffekt deutlich geringer als in den 2D- Berechnungen. Nichtsdestotrotz zeigen sowohl die 2D- als auch die 3D- Berechnungen, dass die Säulensteifigkeit nur mäßige Wirkung zur Verhinderung der Bodenverflüssigung hat.

11 Schottersäulen als Gegenmaßnahme bei verflüssigungsgefährdeten Böden 109 Literatur Wehr, W.; Trunk U.: Baugrundverbesserung im Spezialtiefbau. In C. Boley, editor, Handbuch Geotechnik, 2011, S Madhav, M.R.; Krishna, A.M.: Liquefaction mitigation of sand deposits by granular piles - an overview. In: Liu, Deng, and Chu, editors, Geotechnical Engineering for Disaster Mitigation and Rehabilitation,. Science Press Beijing, 2008, S Von Wolffersdorff, P.-A.: A hypoplastic relation for granular materials with a predefined limit state surface. In: Mechanics of Cohesive-Frictional Materials, 1 (1996), S Niemunis, A.; Herle, I.: Hypoplastic model for cohesionless soils with elastic strain range. In: Mechanics of Cohesive-Frictional Materials, 2 (1997), S Wegener, D.: Ermittlung bleibender Verformung infolge dynamischer Belastung mittels numerischr Verfahren. Dissertation, TU Dresden, 2013 Hleibieh, J.: Anwendung der Hypoplastizität bei numerischen Berechnungen von bodendynamischen Problemen. Dissertation, TU Dresden, Roddeman, D: TOCHNOG Professional User s manual, GiD: Pre and post processing system for Numerical Simulations, 2016.

Ermittlung bleibender Verformungen infolge dynamischer Belastung

Ermittlung bleibender Verformungen infolge dynamischer Belastung Dirk Wegener Prof. Dr.-Ing. habil. Ivo Herle GEPRO Ingenieurgesellschaft Dresden Professur für Bodenmechanik und Grundbau, TU Dresden Seite

Ermittlung bleibender Verformungen infolge dynamischer Belastung Dirk Wegener Prof. Dr.-Ing. habil. Ivo Herle GEPRO Ingenieurgesellschaft Dresden Professur für Bodenmechanik und Grundbau, TU Dresden Seite

Numerische Untersuchung zum Tragverhalten horizontal belasteter Monopile-Gründungen für Offshore-Windenergieanlagen

Numerische Untersuchung zum Tragverhalten horizontal belasteter Monopile-Gründungen für Offshore-Windenergieanlagen Prof. Dr.-Ing. Martin Achmus Dr.-Ing. Khalid Abdel-Rahman Institut für Grundbau, Bodenmechanik

Numerische Untersuchung zum Tragverhalten horizontal belasteter Monopile-Gründungen für Offshore-Windenergieanlagen Prof. Dr.-Ing. Martin Achmus Dr.-Ing. Khalid Abdel-Rahman Institut für Grundbau, Bodenmechanik

Messtechnische Begleitung einer. Kippenstabilisierung für den Ausbau einer Bahnstrecke

Messtechnische Begleitung einer Kippenstabilisierung für den Ausbau einer Bahnstrecke R. Kipper, D. Wegener (GEPRO Ingenieurgesellschaft mbh, Dresden) C. Hering (DB ProjektBau GmbH, Dresden) 1 Inhalt 1

Messtechnische Begleitung einer Kippenstabilisierung für den Ausbau einer Bahnstrecke R. Kipper, D. Wegener (GEPRO Ingenieurgesellschaft mbh, Dresden) C. Hering (DB ProjektBau GmbH, Dresden) 1 Inhalt 1

Statische und dynamische Analyse eines Schildersystems. Esslingen

Statische und dynamische Analyse eines Schildersystems für Gebrüder Hohl GmbH Esslingen Dipl.-Ing. Torsten Wehner Lerchenstraße 23 72649 Wolfschlugen wehner@zinsmath.de 3. Dezember 2002 Inhaltsverzeichnis

Statische und dynamische Analyse eines Schildersystems für Gebrüder Hohl GmbH Esslingen Dipl.-Ing. Torsten Wehner Lerchenstraße 23 72649 Wolfschlugen wehner@zinsmath.de 3. Dezember 2002 Inhaltsverzeichnis

Mechanisches Verhalten von Rüttelstopfsäulen in weichen Böden Mechanical Behaviour of Vibro Replacement Stone Columns in Soft Soils

Mechanisches Verhalten von Rüttelstopfsäulen in weichen Böden Mechanical Behaviour of Vibro Replacement Stone Columns in Soft Soils Dipl.-Ing. Erik Nacke, Dipl.-Ing. Jamal Hleibieh, Prof. Dr.-Ing. habil.

Mechanisches Verhalten von Rüttelstopfsäulen in weichen Böden Mechanical Behaviour of Vibro Replacement Stone Columns in Soft Soils Dipl.-Ing. Erik Nacke, Dipl.-Ing. Jamal Hleibieh, Prof. Dr.-Ing. habil.

Praxisorientierte Ermittlung von Parametern moderner bodenmechanischer Stoffgesetze

Praxisorientierte Ermittlung von Parametern moderner bodenmechanischer Stoffgesetze Prof. Dr.-Ing. habil. Peter-Andreas von Wolffersdorff Inhaltsübersicht Einführung Moderne bodenmechanische Stoffgesetze

Praxisorientierte Ermittlung von Parametern moderner bodenmechanischer Stoffgesetze Prof. Dr.-Ing. habil. Peter-Andreas von Wolffersdorff Inhaltsübersicht Einführung Moderne bodenmechanische Stoffgesetze

OHDE-Kolloquium 2014 AKTUELLE THEMEN DER GEOTECHNIK

TECHNlSCl_-l_E UNIVERSITAT DRESDEN Institut für Geotechnik MITTEILUNGEN HEFT 19 OHDE-Kolloquium 2014 AKTUELLE THEMEN DER GEOTECHNIK DRESDEN 2014 Mitteilungen Institut für Geotechnik, Technische Universität

TECHNlSCl_-l_E UNIVERSITAT DRESDEN Institut für Geotechnik MITTEILUNGEN HEFT 19 OHDE-Kolloquium 2014 AKTUELLE THEMEN DER GEOTECHNIK DRESDEN 2014 Mitteilungen Institut für Geotechnik, Technische Universität

Interpretation von Drucksondierungen in nichtbindigen Böden mittels Hypoplastizität. Dr.-Ing. Thomas Meier BAUGRUND DRESDEN Ingenieurgesellschaft mbh

Interpretation von Drucksondierungen in nichtbindigen Böden mittels Hypoplastizität Dr.-Ing. Thomas Meier BAUGRUND DRESDEN Ingenieurgesellschaft mbh Inhaltsübersicht Einführung Kalibrierungskammerversuche

Interpretation von Drucksondierungen in nichtbindigen Böden mittels Hypoplastizität Dr.-Ing. Thomas Meier BAUGRUND DRESDEN Ingenieurgesellschaft mbh Inhaltsübersicht Einführung Kalibrierungskammerversuche

FE-Berechnungen in der Geotechnik (SS 2012)

FE-Berechnungen in der Geotechnik (SS 2012) Sickerströmung: ABAQUS 6.8-1 Beispiel (nach Abaqus 6.8-1; ABAQUS/Documentation) C. Grandas und A. Niemunis KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales

FE-Berechnungen in der Geotechnik (SS 2012) Sickerströmung: ABAQUS 6.8-1 Beispiel (nach Abaqus 6.8-1; ABAQUS/Documentation) C. Grandas und A. Niemunis KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales

Schottersäulen als wirtschaftliche Alternative zur Pfahlgründung? Verfahren, Bemessung und Einsatzmöglichkeiten

Fachveranstaltung Baugrund-Bauwerk-Interaktion Dienstag, 13. November 2012 Swissôtel, Zürich-Oerlikon Schottersäulen als wirtschaftliche Alternative zur Pfahlgründung? Verfahren, Bemessung und Einsatzmöglichkeiten

Fachveranstaltung Baugrund-Bauwerk-Interaktion Dienstag, 13. November 2012 Swissôtel, Zürich-Oerlikon Schottersäulen als wirtschaftliche Alternative zur Pfahlgründung? Verfahren, Bemessung und Einsatzmöglichkeiten

Evelyn Heins, M. Sc.; Prof. Dr.-Ing. Jürgen Grabe, Technische Universität Hamburg- Harburg; Dipl.-Ing. Thorben Hamann, COWI A/S Office Hamburg

Numerische Simulation einer Bodenverbesserungsmaßnahme infolge Rütteldruckverdichtung Numerical Simulation of Ground Improvement Using Deep Vibration Compaction Evelyn Heins, M. Sc.; Prof. Dr.-Ing. Jürgen

Numerische Simulation einer Bodenverbesserungsmaßnahme infolge Rütteldruckverdichtung Numerical Simulation of Ground Improvement Using Deep Vibration Compaction Evelyn Heins, M. Sc.; Prof. Dr.-Ing. Jürgen

Tiefengründung einer schwimmenden Offshore- Unterstruktur für Windenergieanlagen Einblicke in die Umsetzung einer Pilotanlage

Tiefengründung einer schwimmenden Offshore- Unterstruktur für Windenergieanlagen Einblicke in die Umsetzung einer Pilotanlage Dr.-Ing. Thomas Meier BAUGRUND DRESDEN Ingenieurgesellschaft mbh Inhaltsübersicht

Tiefengründung einer schwimmenden Offshore- Unterstruktur für Windenergieanlagen Einblicke in die Umsetzung einer Pilotanlage Dr.-Ing. Thomas Meier BAUGRUND DRESDEN Ingenieurgesellschaft mbh Inhaltsübersicht

EINLEITUNG MAGNETSCHWEBETECHNIK

EINLEITUNG Magnetschwebebahnen sind Transportmittel der Zukunft. Hohe Beschleunigungen und Geschwindigkeiten bedeuten eine Verbesserung der Mobilität im Transportwesen. Die Probleme dieser noch jungen

EINLEITUNG Magnetschwebebahnen sind Transportmittel der Zukunft. Hohe Beschleunigungen und Geschwindigkeiten bedeuten eine Verbesserung der Mobilität im Transportwesen. Die Probleme dieser noch jungen

4. Ausblick. 4.1 Lineare dynamische Analysen 4.2 Nichtlineare Analysen 4.3 Weitere Anwendungen Höhere Festigkeitslehre 3.

4. Ausblick 4.1 Lineare dynamische Analysen 4.2 Nichtlineare Analysen 4.3 Weitere Anwendungen 3.4-1 4.1 Lineare dynamische Analysen Beschleunigungen: Bei linearen dynamischen Analysen hängen die Knotenpunktsverschiebungen

4. Ausblick 4.1 Lineare dynamische Analysen 4.2 Nichtlineare Analysen 4.3 Weitere Anwendungen 3.4-1 4.1 Lineare dynamische Analysen Beschleunigungen: Bei linearen dynamischen Analysen hängen die Knotenpunktsverschiebungen

FuE-Projekt Deichwiderstand

Dr.-Ing. Thomas Nuber Dipl.-Ing. Julia Sorgatz FuE-Projekt Deichwiderstand BAW-Kolloquium Dämme und Deiche Geotechnik BAW Hamburg, den 29.09.2016 Inhalt 1. Einleitung 2. Feld- und Laborversuche 3. Finite

Dr.-Ing. Thomas Nuber Dipl.-Ing. Julia Sorgatz FuE-Projekt Deichwiderstand BAW-Kolloquium Dämme und Deiche Geotechnik BAW Hamburg, den 29.09.2016 Inhalt 1. Einleitung 2. Feld- und Laborversuche 3. Finite

Inhaltsverzeichnis. Symbolverzeichnis... XIII

Inhaltsverzeichnis Symbolverzeichnis............................... XIII 1 Einführung.................................. 1 1.1 Bodendynamische Problemstellungen................ 1 1.2 Unterschied zwischen

Inhaltsverzeichnis Symbolverzeichnis............................... XIII 1 Einführung.................................. 1 1.1 Bodendynamische Problemstellungen................ 1 1.2 Unterschied zwischen

Ausblick. 1. Lineare dynamische Analysen 2. Nichtlineare Analysen 3. Weitere Anwendungen. Prof. Dr. Wandinger 5. Ausblick FEM 5-1

Ausblick 1. Lineare dynamische Analysen 2. Nichtlineare Analysen 3. Weitere Anwendungen Prof. Dr. Wandinger 5. Ausblick FEM 5-1 1. Lineare dynamische Analysen Beschleunigungen: Bei linearen dynamischen

Ausblick 1. Lineare dynamische Analysen 2. Nichtlineare Analysen 3. Weitere Anwendungen Prof. Dr. Wandinger 5. Ausblick FEM 5-1 1. Lineare dynamische Analysen Beschleunigungen: Bei linearen dynamischen

Scherfestigkeit und Steifigkeit

Scherfestigkeit und Steifigkeit Dr.-Ing. Yahou Zou Geotechnik I, HT 017 Übung 4, 17.11.017 -- 1. Steifigkeit des Bodens 1.1 Ermittlung der Steifigkeit mittels eindimensionalen Kompressionsversuchs (DIN

Scherfestigkeit und Steifigkeit Dr.-Ing. Yahou Zou Geotechnik I, HT 017 Übung 4, 17.11.017 -- 1. Steifigkeit des Bodens 1.1 Ermittlung der Steifigkeit mittels eindimensionalen Kompressionsversuchs (DIN

Dynamische Analyse und infinite Elemente in Abaqus

Dynamische Analyse und infinite Elemente in Abaqus nach Abaqus-Dokumentation C. Grandas, A. Niemunis, S. Chrisopoulos IBF-Karlsruhe Karlsruhe, 2012 Infinite Elemente (1) Infinite Elemente simulieren das

Dynamische Analyse und infinite Elemente in Abaqus nach Abaqus-Dokumentation C. Grandas, A. Niemunis, S. Chrisopoulos IBF-Karlsruhe Karlsruhe, 2012 Infinite Elemente (1) Infinite Elemente simulieren das

OpVibFE Simulation der Eigenspannungsreduzierung von Bauteilen durch Vibrationsentspannung

Zwischenbericht 14.08.2015 Aachen OpVibFE Simulation der Eigenspannungsreduzierung von Bauteilen durch Vibrationsentspannung Dipl.-Ing. D. Witter Dr.-Ing. R. Schelenz Univ. Prof. Dr.-Ing. G. Jacobs Gliederung

Zwischenbericht 14.08.2015 Aachen OpVibFE Simulation der Eigenspannungsreduzierung von Bauteilen durch Vibrationsentspannung Dipl.-Ing. D. Witter Dr.-Ing. R. Schelenz Univ. Prof. Dr.-Ing. G. Jacobs Gliederung

Geotechnische Modelle und ihre Vergleichbarkeit Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Ivo Herle

Fakultät Bauingenieurwesen, Professur für Bodenmechanik und Grundbau Geotechnische Modelle und ihre Vergleichbarkeit Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Ivo Herle Fachkonferenz Bauinformatik Baupraxis Dresden,

Fakultät Bauingenieurwesen, Professur für Bodenmechanik und Grundbau Geotechnische Modelle und ihre Vergleichbarkeit Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Ivo Herle Fachkonferenz Bauinformatik Baupraxis Dresden,

Experimentalphysik für ET. Aufgabensammlung

Experimentalphysik für ET Aufgabensammlung 1. Wellen Eine an einem Draht befestigte Stimmgabel schwinge senkrecht zum Draht und erzeuge so auf diesem eine Transversalwelle. Die Amplitude der Stimmgabelschwingung

Experimentalphysik für ET Aufgabensammlung 1. Wellen Eine an einem Draht befestigte Stimmgabel schwinge senkrecht zum Draht und erzeuge so auf diesem eine Transversalwelle. Die Amplitude der Stimmgabelschwingung

Seismologie und Geodynamik in der Schweiz: Was kann GNSS beitragen?

Seismologie und Geodynamik in der Schweiz: Was kann GNSS beitragen? Markus Rothacher und Simon Häberling Institut für Geodäsie und Photogrammetrie, ETH Zürich Motivation: Erdbeben Basel 1356 (Karl Jauslin)

Seismologie und Geodynamik in der Schweiz: Was kann GNSS beitragen? Markus Rothacher und Simon Häberling Institut für Geodäsie und Photogrammetrie, ETH Zürich Motivation: Erdbeben Basel 1356 (Karl Jauslin)

1-, 2-, 3D-Modelle: Überblick, Vergleich und Anwendung

Fakultät Informatik > Angewandte Informatik > Technische Informationssysteme Studentischer Vortrag 1-, 2-, 3D-Modelle: Überblick, Vergleich und Anwendung Mai, Tuan Linh Dresden, 17.Jan.2011 Inhalt 1. Motivation

Fakultät Informatik > Angewandte Informatik > Technische Informationssysteme Studentischer Vortrag 1-, 2-, 3D-Modelle: Überblick, Vergleich und Anwendung Mai, Tuan Linh Dresden, 17.Jan.2011 Inhalt 1. Motivation

Daten für Erdbeben statische oder dynamische Analyse u. a. nach EN 1998, UBC 1997, ASCE 7

Daten für Erdbeben statische oder dynamische Analyse u. a. nach EN 1998, UBC 1997, ASCE 7 Anlagen aus - Behältern, Kolonnen, Aggregaten - Rohrleitung und deren Formstücken, Armaturen und Armaturenantriebe

Daten für Erdbeben statische oder dynamische Analyse u. a. nach EN 1998, UBC 1997, ASCE 7 Anlagen aus - Behältern, Kolonnen, Aggregaten - Rohrleitung und deren Formstücken, Armaturen und Armaturenantriebe

vertikale effektive Spannung log σ' z [kpa] M E ' 1

![vertikale effektive Spannung log σ' z [kpa] M E ' 1 vertikale effektive Spannung log σ' z [kpa] M E ' 1](/thumbs/73/69529928.jpg) Aufgabe 1: Ödometerversuch Im Labor wurde an einem Seebodenlehm ein Ödometerversuch durchgeführt. Im Folgenden ist eine kure Übersicht der Messresultate usammengestellt, mit denen im Weiteren dieses Musterbeispieles

Aufgabe 1: Ödometerversuch Im Labor wurde an einem Seebodenlehm ein Ödometerversuch durchgeführt. Im Folgenden ist eine kure Übersicht der Messresultate usammengestellt, mit denen im Weiteren dieses Musterbeispieles

Prüfbericht Erdbebensicherheitsprüfungen zum Nachweis der Konformität und der Duktilität von Bewehrungskupplungen BARON C

Prüfbericht 2011-2012 Erdbebensicherheitsprüfungen zum Nachweis der Konformität und der Duktilität von Bewehrungskupplungen BARON C ANCOTECH SA, BULLE Die Prüfungen wurden an der Hochschule für Technik

Prüfbericht 2011-2012 Erdbebensicherheitsprüfungen zum Nachweis der Konformität und der Duktilität von Bewehrungskupplungen BARON C ANCOTECH SA, BULLE Die Prüfungen wurden an der Hochschule für Technik

Kräfte und Bewegungen. Definitionen. Torsionsflexibler Aufbau PGRT

Definitionen Definitionen Eine korrekte Befestigung des Aufbaus ist sehr wichtig, da andernfalls Schäden an Aufbau, Befestigung und Fahrgestellrahmen entstehen können. Torsionsflexibler Aufbau Beim torsionsflexiblen

Definitionen Definitionen Eine korrekte Befestigung des Aufbaus ist sehr wichtig, da andernfalls Schäden an Aufbau, Befestigung und Fahrgestellrahmen entstehen können. Torsionsflexibler Aufbau Beim torsionsflexiblen

( ) Winter Montag, 19. Januar 2015, Uhr, HIL E 1. Name, Vorname: Studenten-Nr.:

Baustatik I+II Sessionsprüfung (101-0113-00) Winter 2015 Montag, 19. Januar 2015, 09.00 12.00 Uhr, HIL E 1 Name, Vorname: Studenten-Nr.: Bemerkungen 1. Die Aufgaben dürfen in beliebiger Reihenfolge bearbeitet

Baustatik I+II Sessionsprüfung (101-0113-00) Winter 2015 Montag, 19. Januar 2015, 09.00 12.00 Uhr, HIL E 1 Name, Vorname: Studenten-Nr.: Bemerkungen 1. Die Aufgaben dürfen in beliebiger Reihenfolge bearbeitet

Technische Universität Wien Institut für Automatisierungs- und Regelungstechnik. SCHRIFTLICHE PRÜFUNG zur VU Automatisierung am

Technische Universität Wien Institut für Automatisierungs- und Regelungstechnik SCHRIFTLICHE PRÜFUNG zur VU Automatisierung am 8.6.13 Arbeitszeit: 1 min Name: Vorname(n): Matrikelnummer: Note: Aufgabe

Technische Universität Wien Institut für Automatisierungs- und Regelungstechnik SCHRIFTLICHE PRÜFUNG zur VU Automatisierung am 8.6.13 Arbeitszeit: 1 min Name: Vorname(n): Matrikelnummer: Note: Aufgabe

Elektromagnetische Induktion Induktionsgesetz, Lenz'sche Regel, Generator, Wechselstrom

Aufgaben 13 Elektromagnetische Induktion Induktionsgesetz, Lenz'sche Regel, Generator, Wechselstrom Lernziele - aus einem Experiment neue Erkenntnisse gewinnen können. - sich aus dem Studium eines schriftlichen

Aufgaben 13 Elektromagnetische Induktion Induktionsgesetz, Lenz'sche Regel, Generator, Wechselstrom Lernziele - aus einem Experiment neue Erkenntnisse gewinnen können. - sich aus dem Studium eines schriftlichen

Bodenverflüssigung bei flachwelligen Innenkippenbereichen analytische Standsicherheitsnachweise

Bodenverflüssigung bei flachwelligen Innenkippenbereichen analytische Standsicherheitsnachweise Prof. Dr.-Ing. Wolfram Kudla, Dr.-Ing. Sebastian Szczyrba TU Bergakademie Freiberg Kolloquium zum 25. Firmenjubiläum

Bodenverflüssigung bei flachwelligen Innenkippenbereichen analytische Standsicherheitsnachweise Prof. Dr.-Ing. Wolfram Kudla, Dr.-Ing. Sebastian Szczyrba TU Bergakademie Freiberg Kolloquium zum 25. Firmenjubiläum

Numerische 3-D-Modellierung von Offshore-Pfählen unter. horizontaler Belastung mit verschiedenen. Einwirkungsrichtungen

Numerische 3-D-Modellierung von Offshore-Pfählen unter horizontaler Belastung mit verschiedenen Einwirkungsrichtungen K. Abdel-Rahman 1 1. Einführung Pfähle als Gründungselemente haben besonders günstige

Numerische 3-D-Modellierung von Offshore-Pfählen unter horizontaler Belastung mit verschiedenen Einwirkungsrichtungen K. Abdel-Rahman 1 1. Einführung Pfähle als Gründungselemente haben besonders günstige

Grundfachklausur. Geotechnik. im SS am

Fachbereich Bauingenieurwesen und Geodäsie Institut und Versuchsanstalt für Geotechnik Prof. Dr.-Ing. Rolf Katzenbach Petersenstraße 13 64287 Darmstadt Tel. +49 6151 16 2149 Fax +49 6151 16 6683 E-Mail:

Fachbereich Bauingenieurwesen und Geodäsie Institut und Versuchsanstalt für Geotechnik Prof. Dr.-Ing. Rolf Katzenbach Petersenstraße 13 64287 Darmstadt Tel. +49 6151 16 2149 Fax +49 6151 16 6683 E-Mail:

3. Erzwungene Schwingungen

3. Erzwungene Schwingungen 3.1 Grundlagen 3.2 Tilger 3.3 Kragbalken 3.4 Fahrbahnanregung 3.3-1 3.1 Grundlagen Untersucht wird die Antwort des Systems auf eine Anregung mit harmonischem Zeitverlauf. Bewegungsgleichung:

3. Erzwungene Schwingungen 3.1 Grundlagen 3.2 Tilger 3.3 Kragbalken 3.4 Fahrbahnanregung 3.3-1 3.1 Grundlagen Untersucht wird die Antwort des Systems auf eine Anregung mit harmonischem Zeitverlauf. Bewegungsgleichung:

Technische Information

Technische Information 53245 FEM Analyse einer Flanschverbindung DN100 PN100 mit Dichtlinse nach DIN 2696 aus Weicheisen 1. Ziel der FEM Analyse Durch die FEM Analyse sollen die in der Praxis angewendeten

Technische Information 53245 FEM Analyse einer Flanschverbindung DN100 PN100 mit Dichtlinse nach DIN 2696 aus Weicheisen 1. Ziel der FEM Analyse Durch die FEM Analyse sollen die in der Praxis angewendeten

Prüfung 2. Vordiplom Geotechnik - Teil 2

Prüfung 2. Vordiplom Geotechnik - Teil 2 1.) Die Zusammendrückbarkeit eines Bodens kann in einem Ödometer bestimmt werden. Zeichnen Sie qualitativ das halblogarithmische Zusammendrückungsdiagramm (e log

Prüfung 2. Vordiplom Geotechnik - Teil 2 1.) Die Zusammendrückbarkeit eines Bodens kann in einem Ödometer bestimmt werden. Zeichnen Sie qualitativ das halblogarithmische Zusammendrückungsdiagramm (e log

Erdbebengerechte mehrgeschossige Holzbauten. Steifigkeit von Scheiben in Holzbauweise

Erdbebengerechte mehrgeschossige Holzbauten Steifigkeit von Scheiben in Holzbauweise Pirmin Jung Dipl. Holzbauing. FH PIRMIN JUNG Ingenieure für Holzbau AG Einleitung Die Anforderungen an den Holzbau nehmen

Erdbebengerechte mehrgeschossige Holzbauten Steifigkeit von Scheiben in Holzbauweise Pirmin Jung Dipl. Holzbauing. FH PIRMIN JUNG Ingenieure für Holzbau AG Einleitung Die Anforderungen an den Holzbau nehmen

Kurzfassung Großmaßstäbliche Laborversuche zum Verbundwerkstoff geogitterbewehrter Boden

F. Jacobs u.a. Großmaßstäbliche Laborversuche Bautex 212 Chemnitz Kurzfassung Großmaßstäbliche Laborversuche zum Verbundwerkstoff geogitterbewehrter Boden Dipl.-Ing. Felix Jacobs, Dipl.-Ing. Axel Ruiken,

F. Jacobs u.a. Großmaßstäbliche Laborversuche Bautex 212 Chemnitz Kurzfassung Großmaßstäbliche Laborversuche zum Verbundwerkstoff geogitterbewehrter Boden Dipl.-Ing. Felix Jacobs, Dipl.-Ing. Axel Ruiken,

Gerätetechnisches Praktikum: Leichtbau

Gerätetechnisches Praktikum: Leichtbau LEICHTBAUPROFILE Universität der Bundeswehr München Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik Institut für Leichtbau Prof.Dr.-Ing. H. Rapp Stand: 14. Januar 2011 Gerätetechnisches

Gerätetechnisches Praktikum: Leichtbau LEICHTBAUPROFILE Universität der Bundeswehr München Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik Institut für Leichtbau Prof.Dr.-Ing. H. Rapp Stand: 14. Januar 2011 Gerätetechnisches

Hauptdiplomprüfung Statik und Dynamik Pflichtfach

UNIVERSITÄT STUTTGART Institut für Statik und Dynamik der Luft- und Raumfahrtkonstruktionen Komm. Leiter: Prof. Dr.-Ing. S. Staudacher Hauptdiplomprüfung Statik und Dynamik Pflichtfach Herbst 2011 Aufgabenteil

UNIVERSITÄT STUTTGART Institut für Statik und Dynamik der Luft- und Raumfahrtkonstruktionen Komm. Leiter: Prof. Dr.-Ing. S. Staudacher Hauptdiplomprüfung Statik und Dynamik Pflichtfach Herbst 2011 Aufgabenteil

Dankert/Dankert: Technische Mechanik, 5. Auflage Lösungen zu den Aufgaben, Teil 4 (Kapitel 15-17)

Dankert/Dankert: Technische Mechanik, 5. Auflage Lösungen zu den Aufgaben, Teil 4 (Kapitel 15-17) Lösung 15.1: Element-Steifigkeitsmatrix Jeweils drei 2*2-Untermatrizen einer Element- Steifigkeitsmatrix

Dankert/Dankert: Technische Mechanik, 5. Auflage Lösungen zu den Aufgaben, Teil 4 (Kapitel 15-17) Lösung 15.1: Element-Steifigkeitsmatrix Jeweils drei 2*2-Untermatrizen einer Element- Steifigkeitsmatrix

Biegelinie

3. Biegelinie Die Biegemomente führen zu einer Verformung der Balkenachse, die als Biegelinie bezeichnet wird. Die Biegelinie wird beschrieben durch die Verschiebung v in y-richtung und die Verschiebung

3. Biegelinie Die Biegemomente führen zu einer Verformung der Balkenachse, die als Biegelinie bezeichnet wird. Die Biegelinie wird beschrieben durch die Verschiebung v in y-richtung und die Verschiebung

Einfluss der Bodenbeschaffenheit auf die maximale Verzögerung beim Aufprall in einem Falltest

Seenov/Windelberg: influss der Bodenbeschaffenheit bei Falltest Seite 1 Inhalt Boris Seenov / Dirk Windelberg influss der Bodenbeschaffenheit auf die axiale Verzögerung bei Aufprall in eine Falltest AG

Seenov/Windelberg: influss der Bodenbeschaffenheit bei Falltest Seite 1 Inhalt Boris Seenov / Dirk Windelberg influss der Bodenbeschaffenheit auf die axiale Verzögerung bei Aufprall in eine Falltest AG

Aufgabensammlung. Experimentalphysik für ET. 2. Erhaltungsgrößen

Experimentalphysik für ET Aufgabensammlung 1. Erhaltungsgrößen An einem massenlosen Faden der Länge L = 1 m hängt ein Holzklotz mit der Masse m 2 = 1 kg. Eine Kugel der Masse m 1 = 15 g wird mit der Geschwindigkeit

Experimentalphysik für ET Aufgabensammlung 1. Erhaltungsgrößen An einem massenlosen Faden der Länge L = 1 m hängt ein Holzklotz mit der Masse m 2 = 1 kg. Eine Kugel der Masse m 1 = 15 g wird mit der Geschwindigkeit

Biegelinie

3. Biegelinie Die Biegemomente führen zu einer Verformung der Balkenachse, die als Biegelinie bezeichnet wird. Die Biegelinie wird beschrieben durch die Verschiebung v in y-richtung und die Verschiebung

3. Biegelinie Die Biegemomente führen zu einer Verformung der Balkenachse, die als Biegelinie bezeichnet wird. Die Biegelinie wird beschrieben durch die Verschiebung v in y-richtung und die Verschiebung

Neubau der A 39, Abschnitt 7, Ehra (L 289) - Weyhausen (B 188) Tappenbecker Moor Untergrundhydraulische Berechnung

GGU mbh Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Herr Dipl.-Ing. Klaeden Sophienstraße 5 38304 Wolfenbüttel 10.05.2014 Neubau der A 39, Abschnitt 7, Ehra (L 289) - Weyhausen (B 188) Untergrundhydraulische

GGU mbh Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Herr Dipl.-Ing. Klaeden Sophienstraße 5 38304 Wolfenbüttel 10.05.2014 Neubau der A 39, Abschnitt 7, Ehra (L 289) - Weyhausen (B 188) Untergrundhydraulische

Zur Modellierung der Verflüssigung von Sandböden

Zur Modellierung der Verflüssigung von Sandböden Univ.-Prof. Dr.-Ing. S. A. Savidis, M.Sc. C. Carow, Dr.-Ing. D. Aubram Technische Universität Berlin Fachgebiet Grundbau und Bodenmechanik - Degebo 1 Einleitung

Zur Modellierung der Verflüssigung von Sandböden Univ.-Prof. Dr.-Ing. S. A. Savidis, M.Sc. C. Carow, Dr.-Ing. D. Aubram Technische Universität Berlin Fachgebiet Grundbau und Bodenmechanik - Degebo 1 Einleitung

Berechnung der nominellen Lebensdauer

50G Auswahlkriterien Die Lebensdauer von gleichen Linearführungssystemen ist oftmals unterschiedlich, obwohl sie unter gleichen Bedingungen hergestellt und auch betrieben werden. Als Richtlinie wird die

50G Auswahlkriterien Die Lebensdauer von gleichen Linearführungssystemen ist oftmals unterschiedlich, obwohl sie unter gleichen Bedingungen hergestellt und auch betrieben werden. Als Richtlinie wird die

5. Ebene Probleme. 5.1 Ebener Spannungszustand 5.2 Ebener Verzerrungszustand Höhere Festigkeitslehre Prof. Dr.

5. Ebene Probleme 5.1 Ebener Spannungszustand 5.2 Ebener Verzerrungszustand 1.5-1 Definition: Bei einem ebenen Spannungszustand ist eine Hauptspannung null. Das Koordinatensystem kann so gewählt werden,

5. Ebene Probleme 5.1 Ebener Spannungszustand 5.2 Ebener Verzerrungszustand 1.5-1 Definition: Bei einem ebenen Spannungszustand ist eine Hauptspannung null. Das Koordinatensystem kann so gewählt werden,

Ausgewählte Probleme bei der Berechnung von Stützkonstruktionen mit der Methode der Finiten Elemente

Ausgewählte Probleme bei der Berechnung von Stützkonstruktionen mit der Methode der Finiten Elemente PRIVATDOZENT DR.-ING. PETER-ANDREAS VON WOLFFERSDORFF BAUGRUND DRESDEN Ingenieurgesellschaft mbh 1 EINFÜHRUNG

Ausgewählte Probleme bei der Berechnung von Stützkonstruktionen mit der Methode der Finiten Elemente PRIVATDOZENT DR.-ING. PETER-ANDREAS VON WOLFFERSDORFF BAUGRUND DRESDEN Ingenieurgesellschaft mbh 1 EINFÜHRUNG

Programm V.0003 Biege- und Querkraftbemessung Kreisquerschnitt

Programm V.0003 Biege- und Querkraftbemessung Kreisquerschnitt Insbesondere die Querkraftbemessung von Kreisquerschnitten wird in der EN 1992-1-1 + NA recht stiefmütterlich behandelt. Die Auslegung zur

Programm V.0003 Biege- und Querkraftbemessung Kreisquerschnitt Insbesondere die Querkraftbemessung von Kreisquerschnitten wird in der EN 1992-1-1 + NA recht stiefmütterlich behandelt. Die Auslegung zur

1. Die Abbildung zeigt den Strahlenverlauf eines einfarbigen

Klausur Klasse 2 Licht als Wellen (Teil ) 26..205 (90 min) Name:... Hilfsmittel: alles verboten. Die Abbildung zeigt den Strahlenverlauf eines einfarbigen Lichtstrahls durch eine Glasplatte, bei dem Reflexion

Klausur Klasse 2 Licht als Wellen (Teil ) 26..205 (90 min) Name:... Hilfsmittel: alles verboten. Die Abbildung zeigt den Strahlenverlauf eines einfarbigen Lichtstrahls durch eine Glasplatte, bei dem Reflexion

Parametrische Modellierung eines einlagigen Rundlitzenseils mit Kunststoffmantel

IMW - Institutsmitteilung Nr. 35 (2010) 83 Parametrische Modellierung eines einlagigen Rundlitzenseils mit Kunststoffmantel Leng, M. Die Fähigkeit der Drahtseile, sehr große Zugkräfte übertragen und Seilscheiben

IMW - Institutsmitteilung Nr. 35 (2010) 83 Parametrische Modellierung eines einlagigen Rundlitzenseils mit Kunststoffmantel Leng, M. Die Fähigkeit der Drahtseile, sehr große Zugkräfte übertragen und Seilscheiben

Funktionsweise von Dichtungen Berechnung und Simulation

Funktionsweise von Dichtungen Berechnung und Simulation Prof. Dr.-Ing. Roland Kral Fachhochschule Lübeck Fachbereich Maschinenbau und Wirtschaft 9. Lübecker Werkstofftag 2.November 2017 Inhalt Einteilung

Funktionsweise von Dichtungen Berechnung und Simulation Prof. Dr.-Ing. Roland Kral Fachhochschule Lübeck Fachbereich Maschinenbau und Wirtschaft 9. Lübecker Werkstofftag 2.November 2017 Inhalt Einteilung

Untersuchungen des thermischen Verhaltens von Getrieben mit Standard- und Hochverzahnungen

IMW - Institutsmitteilung Nr. 33 (2008) 137 Untersuchungen des thermischen Verhaltens von Getrieben mit Standard- und Hochverzahnungen Wieczorek, A. Zusammenfassung: In dieser Arbeit werden die experimentellen

IMW - Institutsmitteilung Nr. 33 (2008) 137 Untersuchungen des thermischen Verhaltens von Getrieben mit Standard- und Hochverzahnungen Wieczorek, A. Zusammenfassung: In dieser Arbeit werden die experimentellen

Exemplar für Prüfer/innen

Exemplar für Prüfer/innen Kompensationsprüfung zur standardisierten kompetenzorientierten schriftlichen Reifeprüfung AHS Juni 2015 Mathematik Kompensationsprüfung 11 Angabe für Prüfer/innen Hinweise zur

Exemplar für Prüfer/innen Kompensationsprüfung zur standardisierten kompetenzorientierten schriftlichen Reifeprüfung AHS Juni 2015 Mathematik Kompensationsprüfung 11 Angabe für Prüfer/innen Hinweise zur

3.2.6 Dämpfung. Dissipatoren Dämpfungsarten. Werten. Massnahmen zu Erhöhung der Dämpfung. Dämpfung. Kontaktbereiche innerhalb der Tragwerke.

3.2.6 Dämpfung Dissipatoren Dämpfungsarten Dämpfung Interne Externe Material Kontaktbereiche innerhalb der Tragwerke Hysteresis (Viskos, Reibung, Fliessen) Relativbewegung zwischen Teiltragwerken (Lager,

3.2.6 Dämpfung Dissipatoren Dämpfungsarten Dämpfung Interne Externe Material Kontaktbereiche innerhalb der Tragwerke Hysteresis (Viskos, Reibung, Fliessen) Relativbewegung zwischen Teiltragwerken (Lager,

Setzungsprognosen für den Gepäckförderanlagen-Tunnel (GFA-Tunnel) des Flughafens Frankfurt am Main durch Anwendung der Finiten-Elemente-Methode

Setzungsprognosen für den Gepäckförderanlagen-Tunnel (GFA-Tunnel) des Flughafens Frankfurt am Main durch Anwendung der Finiten-Elemente-Methode GEC Geotechnik - expo & congress Dennis Simon (M.Eng) Dr.-Ing.

Setzungsprognosen für den Gepäckförderanlagen-Tunnel (GFA-Tunnel) des Flughafens Frankfurt am Main durch Anwendung der Finiten-Elemente-Methode GEC Geotechnik - expo & congress Dennis Simon (M.Eng) Dr.-Ing.

Technische Universität München Name :... Lehrstuhl für Statik Vorname :... Sommersemester 2004 Matr.---Nr. :... Fachsemester:...

Technische Universität München Name :... Lehrstuhl für Statik Vorname :... Sommersemester 2004 Matr.---Nr. :... Fachsemester:... Baustatik 2 Semestrale am 13.7.2004 (Bearbeitungszeit 45 Minuten) max. Punkte

Technische Universität München Name :... Lehrstuhl für Statik Vorname :... Sommersemester 2004 Matr.---Nr. :... Fachsemester:... Baustatik 2 Semestrale am 13.7.2004 (Bearbeitungszeit 45 Minuten) max. Punkte

Numerische Modellierung des Tragverhaltens von. Offshore-Tripod-Gründungen

Numerische Modellierung des Tragverhaltens von Offshore-Tripod-Gründungen K. Abdel-Rahman 1, M. Achmus 2 1. Einführung Die Windenergie bietet ein sehr großes Potential für die Expansion der erneuerbaren

Numerische Modellierung des Tragverhaltens von Offshore-Tripod-Gründungen K. Abdel-Rahman 1, M. Achmus 2 1. Einführung Die Windenergie bietet ein sehr großes Potential für die Expansion der erneuerbaren

Computersimulation von Fullerengläsern

XXVII. (14.) Arbeitstagung Modellierungen von Strukturen und Strukturbildungsprozessen in nichtkristallinen Materialien 28. bis 3. August 26, Wolfesdorf Leibniz Institute for Solid State and Materials

XXVII. (14.) Arbeitstagung Modellierungen von Strukturen und Strukturbildungsprozessen in nichtkristallinen Materialien 28. bis 3. August 26, Wolfesdorf Leibniz Institute for Solid State and Materials

Beispiele für FE-Berechnungen mit weiterentwickelten Stoffgesetzen

1 Gründungsberechnungen im Verkehrswasserbau Beispiele für FE-Berechnungen mit weiterentwickelten Stoffgesetzen Ingo Feddersen 2 Gliederung Vergleich: Früher - heute Stoffgesetze heute Beispiele Setzungsreduktion

1 Gründungsberechnungen im Verkehrswasserbau Beispiele für FE-Berechnungen mit weiterentwickelten Stoffgesetzen Ingo Feddersen 2 Gliederung Vergleich: Früher - heute Stoffgesetze heute Beispiele Setzungsreduktion

Singularitäten in der FEM und deren Bewertung

Singularitäten in der FEM und deren Bewertung Jeder FEM-Anwender wird früher oder später mit Spannungssingularitäten konfrontiert werden, sich dessen aber nicht unbedingt im Klaren sein. Dafür gibt es

Singularitäten in der FEM und deren Bewertung Jeder FEM-Anwender wird früher oder später mit Spannungssingularitäten konfrontiert werden, sich dessen aber nicht unbedingt im Klaren sein. Dafür gibt es

1. Zug und Druck in Stäben

1. Zug und Druck in Stäben Stäbe sind Bauteile, deren Querschnittsabmessungen klein gegenüber ihrer änge sind: D Sie werden nur in ihrer ängsrichtung auf Zug oder Druck belastet. D Prof. Dr. Wandinger

1. Zug und Druck in Stäben Stäbe sind Bauteile, deren Querschnittsabmessungen klein gegenüber ihrer änge sind: D Sie werden nur in ihrer ängsrichtung auf Zug oder Druck belastet. D Prof. Dr. Wandinger

IKT - Institut für Unterirdische Infrastruktur ggmbh

Inhaltsverzeichnis: 1 VERANLASSUNG... 2 2 PRÜFPROGRAMM UND VERSUCHSAUFBAU... 4 3 PRÜFERGEBNISSE... 7 4 ZUSAMMENFASSUNG... 10 1 Veranlassung Die ca. 13,5 Mill. Abwasserschächte im deutschen Kanalnetz sind

Inhaltsverzeichnis: 1 VERANLASSUNG... 2 2 PRÜFPROGRAMM UND VERSUCHSAUFBAU... 4 3 PRÜFERGEBNISSE... 7 4 ZUSAMMENFASSUNG... 10 1 Veranlassung Die ca. 13,5 Mill. Abwasserschächte im deutschen Kanalnetz sind

Berechnung der Lebensdauer von Windenergieanlagen unter Verwendung gemessener Lastdaten

Berechnung der Lebensdauer von Windenergieanlagen unter Verwendung gemessener Lastdaten Prof. Dr.-Ing. Günter Willmerding, M. Sc. Jakob Häckh Steinbeis Transfer Zentren Neue Technologien in der Verkehrstechnik

Berechnung der Lebensdauer von Windenergieanlagen unter Verwendung gemessener Lastdaten Prof. Dr.-Ing. Günter Willmerding, M. Sc. Jakob Häckh Steinbeis Transfer Zentren Neue Technologien in der Verkehrstechnik

1 Die elastischen Konstanten 10 Punkte

1 Die elastischen Konstanten 10 Punkte 1.1 Ein Würfel wird einachsig unter Zug belastet. a) Definieren Sie durch Verwendung einer Skizze den Begriff der Spannung und der Dehnung. b) Der Würfel werde im

1 Die elastischen Konstanten 10 Punkte 1.1 Ein Würfel wird einachsig unter Zug belastet. a) Definieren Sie durch Verwendung einer Skizze den Begriff der Spannung und der Dehnung. b) Der Würfel werde im

Klausur Strömungsmechanik I

...... (Name, Matr.-Nr, Unterschrift) Klausur Strömungsmechanik I 08. 08. 2014 1. Aufgabe (12 Punkte) Eine Ölbarriere in der Form eines Zylinders mit dem Durchmesser D schwimmt im Meer. Sie taucht in dem

...... (Name, Matr.-Nr, Unterschrift) Klausur Strömungsmechanik I 08. 08. 2014 1. Aufgabe (12 Punkte) Eine Ölbarriere in der Form eines Zylinders mit dem Durchmesser D schwimmt im Meer. Sie taucht in dem

NTB Technologietag 17 «Industrial / Precision Engineering»

NTB Technologietag 17 «Industrial / Precision Engineering» «Bessere Materialmodelle durch berührungslose Dehnungsmessung» K. Kern, M. Lüchinger Übersicht Eigenspannungen Was ist das? Numerische Simulation

NTB Technologietag 17 «Industrial / Precision Engineering» «Bessere Materialmodelle durch berührungslose Dehnungsmessung» K. Kern, M. Lüchinger Übersicht Eigenspannungen Was ist das? Numerische Simulation

Werkstoffkunde II - 2. Übung

Werkstoffkunde II - 2. Übung Mechanisches Werkstoffverhalten von Kunststoffen Barbara Heesel heesel@ikv.rwth-aachen.de Hendrik Kremer kremer_h@ikv.rwth-aachen.de Anika van Aaken vanaaken@ikv.rwth-aachen.de

Werkstoffkunde II - 2. Übung Mechanisches Werkstoffverhalten von Kunststoffen Barbara Heesel heesel@ikv.rwth-aachen.de Hendrik Kremer kremer_h@ikv.rwth-aachen.de Anika van Aaken vanaaken@ikv.rwth-aachen.de

Anhang 4. Bias durch Überdiagnose von papillären Mikrokarzinomen

Anhang 4 Bias durch Überdiagnose von papillären Mikrokarzinomen Bias durch Überdiagnose von papillären Mikrokarzinomen H. Bertelsmann AG Epidemiologie und Medizinische Statistik Universität Bielefeld Dezember

Anhang 4 Bias durch Überdiagnose von papillären Mikrokarzinomen Bias durch Überdiagnose von papillären Mikrokarzinomen H. Bertelsmann AG Epidemiologie und Medizinische Statistik Universität Bielefeld Dezember

CFD-SIMULATION EINER ASYMMETRSCHEN DROSSEL IN EINEM T-ABZWEIGSTÜCK

-SIMULATION EINER ASYMMETRSCHEN DROSSEL IN EINEM T-ABZWEIGSTÜCK Boris Huber TU-Wien, Institut für Wasserbau und Ingenieurhydrologie, Foschungsbereich Wasserbau Karlsplatz 13/222, 1040 Wien Tel: +43 1 58801

-SIMULATION EINER ASYMMETRSCHEN DROSSEL IN EINEM T-ABZWEIGSTÜCK Boris Huber TU-Wien, Institut für Wasserbau und Ingenieurhydrologie, Foschungsbereich Wasserbau Karlsplatz 13/222, 1040 Wien Tel: +43 1 58801

Wasserdurchlässigkeit und Kapillaraufstieg

Wasserdurchlässigkeit und Kapillaraufstieg Kurzinformation Um was geht es? Regenwasser versickert in verschiedenen Böden unterschiedlich. Ihr untersucht in diesem Versuch den Einfluss auf die Versickerung

Wasserdurchlässigkeit und Kapillaraufstieg Kurzinformation Um was geht es? Regenwasser versickert in verschiedenen Böden unterschiedlich. Ihr untersucht in diesem Versuch den Einfluss auf die Versickerung

13. SYMPOSIUM ENERGIEINNOVATION. Leistungssteigerung von Photovoltaikanlagen durch Modulkühlung. DI (FH) DI Alois Niederl Graz, Februar 2014

13. SYMPOSIUM ENERGIEINNOVATION Leistungssteigerung von Photovoltaikanlagen durch Modulkühlung DI (FH) DI Alois Niederl Graz, Februar 2014 Agentur für Erneuerbare Energie, Energiesparen, Klimaschutz und

13. SYMPOSIUM ENERGIEINNOVATION Leistungssteigerung von Photovoltaikanlagen durch Modulkühlung DI (FH) DI Alois Niederl Graz, Februar 2014 Agentur für Erneuerbare Energie, Energiesparen, Klimaschutz und

Dipl.-Ing. Kay Adler Baustoff- und Umweltlabor GmbH

Dipl.-Ing. Kay Adler Baustoff- und Umweltlabor GmbH Kann der anstehende Baugrund die einwirkenden Lasten einer geplanten Baumaßnahme unter Berücksichtigung der tolerierbaren Setzungen nicht aufnehmen,

Dipl.-Ing. Kay Adler Baustoff- und Umweltlabor GmbH Kann der anstehende Baugrund die einwirkenden Lasten einer geplanten Baumaßnahme unter Berücksichtigung der tolerierbaren Setzungen nicht aufnehmen,

Die Funktion ist gegeben durch ; 0. a) Die Tangente an den Graphen von im Punkt verläuft durch 0 0,5. Bestimmen Sie die Koordinaten von.

Aufgabe A1.1 Die Anzahl der Käufer einer neu eingeführen Smartphone-App soll modelliert werden. Dabei wird die momentane Änderungsrate beschrieben durch die Funktion 6000, ; 0 ( in Monaten nach Einführung,

Aufgabe A1.1 Die Anzahl der Käufer einer neu eingeführen Smartphone-App soll modelliert werden. Dabei wird die momentane Änderungsrate beschrieben durch die Funktion 6000, ; 0 ( in Monaten nach Einführung,

Prof. Dr.-Ing. habil. Peter-Andreas v. Wolffersdorff Dipl.-Ing. Thilo Sembdner BAUGRUND WIEN Ingenieurgesellschaft mbh

Verformungsuntersuchungen der Deponie Rautenweg mittels 3D-Finite-Elemente-Modellierung Prof. Dr.-Ing. habil. Peter-Andreas v. Wolffersdorff Dipl.-Ing. Thilo Sembdner BAUGRUND WIEN Ingenieurgesellschaft

Verformungsuntersuchungen der Deponie Rautenweg mittels 3D-Finite-Elemente-Modellierung Prof. Dr.-Ing. habil. Peter-Andreas v. Wolffersdorff Dipl.-Ing. Thilo Sembdner BAUGRUND WIEN Ingenieurgesellschaft

11. Übung Makroökonomischen Theorie

11. Übung akroökonomischen Theorie Aufgabe 28 Es seien b = 0,35 und r = 0,1. Außerdem steht die monetäre Basis B = 1.200 zur Verfügung. Die Produktion in der Volkswirtschaft betrage Y = 4.000. Die Nachfrage

11. Übung akroökonomischen Theorie Aufgabe 28 Es seien b = 0,35 und r = 0,1. Außerdem steht die monetäre Basis B = 1.200 zur Verfügung. Die Produktion in der Volkswirtschaft betrage Y = 4.000. Die Nachfrage

2D - Strömungssimulation einer dreiblättrigen Vertikalachs-Windkraftanlage

2D - Strömungssimulation einer dreiblättrigen Vertikalachs-Windkraftanlage Inhalt: 1 Einleitung 3 2 Technische Daten 4 3 Geometrie unter PRO Engineer 5 4 Vernetzung der Geometrie 9 5 Simulation des stationären

2D - Strömungssimulation einer dreiblättrigen Vertikalachs-Windkraftanlage Inhalt: 1 Einleitung 3 2 Technische Daten 4 3 Geometrie unter PRO Engineer 5 4 Vernetzung der Geometrie 9 5 Simulation des stationären

Neues zum Blitzschutz (Teil 1)

Neues zum Blitzschutz (Teil 1) Im Oktober 2006 ist die neue Normenreihe DIN EN 62305 (DIN VDE 0185-305) erschienen mit der die bisherigen Vornormen der Reihe DIN V VDE 0185 vom November 2002 ersetzt werden.

Neues zum Blitzschutz (Teil 1) Im Oktober 2006 ist die neue Normenreihe DIN EN 62305 (DIN VDE 0185-305) erschienen mit der die bisherigen Vornormen der Reihe DIN V VDE 0185 vom November 2002 ersetzt werden.

Übungen zu Experimentalphysik 2

Physik Department, Technische Universität München, PD Dr. W. Schindler Übungen zu Experimentalphysik 2 SS 13 - Lösungen zu Übungsblatt 4 1 Schiefe Ebene im Magnetfeld In einem vertikalen, homogenen Magnetfeld

Physik Department, Technische Universität München, PD Dr. W. Schindler Übungen zu Experimentalphysik 2 SS 13 - Lösungen zu Übungsblatt 4 1 Schiefe Ebene im Magnetfeld In einem vertikalen, homogenen Magnetfeld

Übungen mit dem Applet Wahrscheinlichkeitsnetz

Wahrscheinlichkeitsnetz 1 Übungen mit dem Applet Wahrscheinlichkeitsnetz 1 Statistischer Hintergrund... 1.1 Verteilungen... 1. Darstellung von Daten im Wahrscheinlichkeitsnetz...4 1.3 Kurzbeschreibung

Wahrscheinlichkeitsnetz 1 Übungen mit dem Applet Wahrscheinlichkeitsnetz 1 Statistischer Hintergrund... 1.1 Verteilungen... 1. Darstellung von Daten im Wahrscheinlichkeitsnetz...4 1.3 Kurzbeschreibung

Übung zu Mechanik 2 Seite 16

Übung zu Mechanik 2 Seite 16 Aufgabe 27 Ein Stab wird wie skizziert entlang der Stabachse durch eine konstante Streckenlast n beansprucht. Bestimmen Sie den Verlauf der Normalspannungen σ 11 (X 1 ) und

Übung zu Mechanik 2 Seite 16 Aufgabe 27 Ein Stab wird wie skizziert entlang der Stabachse durch eine konstante Streckenlast n beansprucht. Bestimmen Sie den Verlauf der Normalspannungen σ 11 (X 1 ) und

Hypoplastizität für Einsteiger

Fachthemen Wolfgang Fellin Hypoplastizität für Einsteiger Es gibt viele Stoffgesetze, die das Verformungsverhalten von Boden mehr oder weniger gut beschreiben. Für nichtbindige Böden ist das hypoplastische

Fachthemen Wolfgang Fellin Hypoplastizität für Einsteiger Es gibt viele Stoffgesetze, die das Verformungsverhalten von Boden mehr oder weniger gut beschreiben. Für nichtbindige Böden ist das hypoplastische

4. Balken. Brücken Tragflügel KFZ-Karosserie: A-Säule, B-Säule Rahmen: Fahrrad, Motorrad. Prof. Dr. Wandinger 2. Festigkeitslehre TM 2.

4. Balken Balken sind eindimensionale Idealisierungen für Bauteile, die Längskräfte, Querkräfte und Momente übertragen können. Die Querschnittsabmessungen sind klein gegenüber der Länge. Beispiele: Brücken

4. Balken Balken sind eindimensionale Idealisierungen für Bauteile, die Längskräfte, Querkräfte und Momente übertragen können. Die Querschnittsabmessungen sind klein gegenüber der Länge. Beispiele: Brücken

P1-24 AUSWERTUNG VERSUCH AEROMECHANIK

P1-24 AUSWERTUNG VERSUCH AEROMECHANIK GRUPPE 19 - SASKIA MEIßNER, ARNOLD SEILER 1. Vorversuche Im folgenden wird eine Rohr- und eine Scheibensonde senkrecht bzw. parallel in einen Luftstrom gebracht. Bei

P1-24 AUSWERTUNG VERSUCH AEROMECHANIK GRUPPE 19 - SASKIA MEIßNER, ARNOLD SEILER 1. Vorversuche Im folgenden wird eine Rohr- und eine Scheibensonde senkrecht bzw. parallel in einen Luftstrom gebracht. Bei

Universität Siegen. Diplomarbeit. Thema:

Diplomarbeit Thema: Untersuchung des Verformungsverhaltens von Asphaltbefestigungen in Abhängigkeit von der Qualität der geleisteten Verdichtungsarbeit Betreut durch: Prof. Dr.- Ing. G. Steinhoff Fachbereich

Diplomarbeit Thema: Untersuchung des Verformungsverhaltens von Asphaltbefestigungen in Abhängigkeit von der Qualität der geleisteten Verdichtungsarbeit Betreut durch: Prof. Dr.- Ing. G. Steinhoff Fachbereich

Prognose der Restnutzungsdauer von Asphaltbefestigung

Prognose der Restnutzungsdauer von Asphaltbefestigung Konstantin Keplin Vortrag- und Fortbildungsveranstaltung Qualitätssicherung im Straßenbau Linstow, 9. April 2014 Vorwort: Performanceprüfungen Performance

Prognose der Restnutzungsdauer von Asphaltbefestigung Konstantin Keplin Vortrag- und Fortbildungsveranstaltung Qualitätssicherung im Straßenbau Linstow, 9. April 2014 Vorwort: Performanceprüfungen Performance

Gelenkträger unter vertikalen und schrägen Einzellasten und einer vertikalen Streckenlast

www.statik-lernen.de Beispiele Gelenkträger Seite 1 Auf den folgenden Seiten wird das Knotenschnittverfahren zur Berechnung statisch bestimmter Systeme am Beispiel eines Einfeldträgers veranschaulicht.

www.statik-lernen.de Beispiele Gelenkträger Seite 1 Auf den folgenden Seiten wird das Knotenschnittverfahren zur Berechnung statisch bestimmter Systeme am Beispiel eines Einfeldträgers veranschaulicht.

_Neubaufgebiet_Buchberg_Neuenbürg_

Bericht-Nr.: Thema: Autor: 046-2016_Neubaufgebiet_Buchberg_Neuenbürg_160905-01 Beurteilung der Veränderung des Windeinfalls im Baugebiet Buchberg nach Erschließung weiterer Neubaugebiet-Bereiche Dr. Volker

Bericht-Nr.: Thema: Autor: 046-2016_Neubaufgebiet_Buchberg_Neuenbürg_160905-01 Beurteilung der Veränderung des Windeinfalls im Baugebiet Buchberg nach Erschließung weiterer Neubaugebiet-Bereiche Dr. Volker

73 Hypothesentests Motivation Parametertest am Beispiel eines Münzexperiments

73 Hypothesentests 73.1 Motivation Bei Hypothesentests will man eine gewisse Annahme über eine Zufallsvariable darauf hin überprüfen, ob sie korrekt ist. Beispiele: ( Ist eine Münze fair p = 1 )? 2 Sind

73 Hypothesentests 73.1 Motivation Bei Hypothesentests will man eine gewisse Annahme über eine Zufallsvariable darauf hin überprüfen, ob sie korrekt ist. Beispiele: ( Ist eine Münze fair p = 1 )? 2 Sind

Musterbeispiele Grundwasser

Aufgabe 1: Der Grundwasserspiegel liegt 1 m unter dem Bezugsniveau (OKT) und der gesättigte feinkörnige Boden hat ein Raumgewicht von γ g = 21 kn/m³. OKT h1 = 1 m 1) Wie gross ist die Druckhöhe, die Piezometerhöhe

Aufgabe 1: Der Grundwasserspiegel liegt 1 m unter dem Bezugsniveau (OKT) und der gesättigte feinkörnige Boden hat ein Raumgewicht von γ g = 21 kn/m³. OKT h1 = 1 m 1) Wie gross ist die Druckhöhe, die Piezometerhöhe

Duktiler Beton für die Straßeninfrastruktur

Fakultät Bauingenieurwesen Institut für Baustoffe, Institut für Stadtbauwesen und Straßenbau Forschungskolloquium Betonstraßenbau Wissen schafft Qualität Duktiler Beton für die Straßeninfrastruktur Prof.

Fakultät Bauingenieurwesen Institut für Baustoffe, Institut für Stadtbauwesen und Straßenbau Forschungskolloquium Betonstraßenbau Wissen schafft Qualität Duktiler Beton für die Straßeninfrastruktur Prof.

Grundlagen der Elektrotechnik: Wechselstromwiderstand Xc Seite 1 R =

Grundlagen der Elektrotechnik: Wechselstromwiderstand Xc Seite 1 Versuch zur Ermittlung der Formel für X C In der Erklärung des Ohmschen Gesetzes ergab sich die Formel: R = Durch die Versuche mit einem

Grundlagen der Elektrotechnik: Wechselstromwiderstand Xc Seite 1 Versuch zur Ermittlung der Formel für X C In der Erklärung des Ohmschen Gesetzes ergab sich die Formel: R = Durch die Versuche mit einem

Aufgabe III: Die Erdatmosphäre

Europa-Gymnasium Wörth Abiturprüfung 212 Leistungskurs Physik LK2 Aufgabe III: Die Erdatmosphäre Leistungsfachanforderungen Hilfsmittel Formelsammlung (war im Unterricht erstellt worden) Taschenrechner

Europa-Gymnasium Wörth Abiturprüfung 212 Leistungskurs Physik LK2 Aufgabe III: Die Erdatmosphäre Leistungsfachanforderungen Hilfsmittel Formelsammlung (war im Unterricht erstellt worden) Taschenrechner

DIE NACHVERDAMPFUNG BEI DRUCKREDUZIERUNGEN

DIE NACHVERDAMPFUNG BEI DRUCKREDUZIERUNGEN Hinter jeder Druckreduzierung von entsteht eine Nachverdampfung. D.h., aus 100% wird je nach Druckunterschied z.b. 80 % mit 20 %. Die Menge des entstehenden es

DIE NACHVERDAMPFUNG BEI DRUCKREDUZIERUNGEN Hinter jeder Druckreduzierung von entsteht eine Nachverdampfung. D.h., aus 100% wird je nach Druckunterschied z.b. 80 % mit 20 %. Die Menge des entstehenden es

Setzungsberechnung und Beurteilung

Setzungsberechnung und Beurteilung W. Wu 1 1 Die konventionelle Setzungsberechnung erfolgt in drei voneinander unabhängige Rechenschritten: - Näherungsweise Ermittlung der Änderungen der vertikalen Spannungen

Setzungsberechnung und Beurteilung W. Wu 1 1 Die konventionelle Setzungsberechnung erfolgt in drei voneinander unabhängige Rechenschritten: - Näherungsweise Ermittlung der Änderungen der vertikalen Spannungen

2. Biegung Wie die Normalkraft resultiert auch das Biegemoment aus einer Normalspannung. Das Koordinatensystem des Balkens wird so gewählt, dass die Flächenschwerpunkte der Querschnitte auf der x-achse

2. Biegung Wie die Normalkraft resultiert auch das Biegemoment aus einer Normalspannung. Das Koordinatensystem des Balkens wird so gewählt, dass die Flächenschwerpunkte der Querschnitte auf der x-achse