SAAR.D.I.N.E. Hanekes Tiere. Julian Gärtner. Meta-Tierethik anhand Michael Hanekes Ästhetik und Der siebente Kontinent

|

|

|

- Johanna Kurzmann

- vor 7 Jahren

- Abrufe

Transkript

1 SAAR.D.I.N.E. Julian Gärtner Hanekes Tiere Meta-Tierethik anhand Michael Hanekes Ästhetik und Der siebente Kontinent

2

3 SAAR.D.I.N.E. Saarbrücker Digitale Interdisziplinäre Nachwuchsbeiträge zum Ecocriticism Band 3

4 Saarbrücker Digitale Interdisziplinäre Nachwuchsbeiträge zum Ecocriticism Band 3 Herausgeberin Editor Solange Landau Redaktion Editorial Office Jonas Nesselhauf Postadresse Postal Adress Universität des Saarlandes FR 4.1, Lehrstuhl für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft Fachschaftsrat Komparatistik Postfach Saarbrücken Die Schriftenreihe für Nachwuchsforschung im Bereich der ökokritischen Literaturwissenschaft ist ein Projekt des Fachschaftsrats am Lehrstuhl für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft der Universität des Saarlandes. Die Richtlinien zum Einreichen von Beiträgen und Hinweise für Autorinnen und Autoren finden sich online. Manuskripte auf Deutsch oder Englisch werden in digitaler Form erbeten: s.landau@mx.uni-saarland.de Umschlagfoto: Solange Landau

5 Julian Gärtner Hanekes Tiere. Meta-Tierethik anhand Michael Hanekes Ästhetik und Der siebente Kontinent 1. Einleitung Vorüberlegungen zur Anwendbarkeit von Tierethiken auf den Film Ästhetik und Ökokritik 3.1 Haneke als Tierfilmer: Das normative Tiermodell Das Tier zwischen Schrecken und Utopie Der australische Skalar. Tiere in Der siebente Kontinent Fazit Literaturverzeichnis. 18 Julian Gärtner studierte Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft und Germanistik an der Universität des Saarlandes (Saarbrücken) und der Università degli Studi di Bergamo.

6

7 1. Einleitung Das Werk des ausgezeichneten und mittlerweile weltweit bekannten Autorenfilmers Michael Haneke hat in der Filmforschung bislang nur wenig Anklang gefunden. Es zeigen sich jedoch hie und da auch wissenschaftliche Beiträge zur Erforschung seiner Filme. Anfangs nur im ausgewählten Kreise als Ästhet und Moralist gehandelt, machte Haneke spätestens mit dem Weißen Band im Jahre 2009 auch außerhalb des Arthaus-Publikums von sich reden. In den Filmen des Österreichers ist zu beobachten, dass Tieren, obwohl sie auf den ersten Blick nur knappe Rollen besetzen, oft eine Schlüsselrolle zufällt ein Aspekt, der noch gänzlich unbeachtet in der betreffenden Forschung ist. Die Ökokritik kann aus Sicht einer medienethischen Position die Frage nach dem Konnex zwischen Ästhetik des Films und Tierethik stellen (Kapitel 2): Inwiefern sind Tierethiken auf den Film applizierbar? Was spricht dafür und was dagegen? Des Weiteren wird gefragt, wie sich der Film tierethisch begreifen lässt? Wie lassen sich Filme tierethisch kritisieren? Nach diesen Vorüberlegungen soll auf zwei Ebenen analysiert werden: Einerseits soll gefragt werden, welche Ästhetik für Tiere in den Filmen Hanekes denn gelten soll und wie diese daraus Moral evozieren will (Kapitel 3.1). Was wird über das Tier im Film gesagt? Mit welchen Mitteln soll gearbeitet werden? Wo und wie wird über Normen für Figuren gesprochen? Mit welchen Mitteln sollen Normen evoziert werden? Handelt das Tier und auf welche Weise? Welche Normen gelten für das Tier? Wie ist der Rezipient beteiligt? Danach wird näher auf das Mensch-Tier-Verhältnis im Film eingegangen (Kapitel 3.2). Was wird darüber gesagt und mit welchen Mitteln wird es umgesetzt? Welche Normen gelten für das Mensch-Tier-Verhältnis im Film? Wie beteiligt sich der Rezipient daran? Andererseits kann am Filmbeispiel selbst nach der Umsetzung gesucht werden (Kapitel 4). An welcher Stelle der Narration befindet sich die Szene? Werden Menschen oder Tiere gezeigt und mit welchen Mitteln? Welche Normen werden wem zugeschrieben? Was folgt daraus für den Rezipienten? Das fünfte Kapitel der Hausarbeit ist schließlich der Zusammenfassung der Ergebnisse mit Blick auf die Ausgangsfrage der Hausarbeit vorbehalten. Ein Verzeichnis der benutzten und zitierten Literatur wird die Arbeit abschließen. 6

8 2. Vorüberlegungen zur Anwendbarkeit von Tierethiken auf den Film Tierethiken sind bislang vornehmlich im philosophischen Diskurs reproduziert worden, weshalb ihre uneingeschränkte Anwendbarkeit auf Medien durchaus zur Frage steht. Auch eine umfassende Analyse der Medien hinsichtlich ihres Umganges mit Tieren fehlt bis dato. Nachfolgend kann der Ansatz Rainer Leschkes 1, der das Verhältnis zwischen Medien und Ethik auslotet, hilfreich sein: Während Leschke Ethiken im Allgemeinen kritisiert, lassen sich bestimmte Kritikpunkte allerdings im Speziellen für tierethische Theorien formulieren. Leschke geht davon aus, dass Ethiken, selbst wenn sie den Anforderungen wissenschaftlicher Theorien, wie etwa Konsistenz, Stringenz der Argumentation, Begründungspflicht, Ausweisung der Prämissen (Vgl. RL 7) genügen, weniger ein Erkenntnisinteresse (Vgl. RL 27) formulieren, als dass sie Gefahr laufen, an die Machtinteressen sozialer Träger gebunden zu bleiben (Vgl. RL 12), oder wissenschaftliche Paradigmen zu fördern. Oftmals verfahren Ethiken präskriptiv und schaffen es nicht, eine kontextbezogene oder narrative Analyse zu etablieren, geschweige denn eine Metaethik. Sie verfahren universalistisch, d.h. erheben Anspruch auf Allgemeingültigkeit, ohne Einbezug anderer Ethiken. Eine Kritik einzelner Normen kann also nicht stattfinden, weil auch diese Teil eines normativen und historischen Systems sind und damit an soziale Trägerschicht gebunden sind (Vgl. RL 18) und deren beider Wirkungsmacht befördern würde (Vgl. RL 98). Weitergehend behauptet Leschke, dass jeder Ethik unweigerlich ein Wirklichkeitskonstrukt und damit ein normatives Handlungsprogramm inhärent sei (RL 101), womit eine präskriptive Theorie höchstens in der Wahrung einer Pluralität auch kontrafaktischer Wirklichkeiten funktionieren kann (Vgl. RL 89). Tierethiken schreiben sich in verschiedene Traditionen ein, die stark in ihren Auffassungen vom Menschen und vom Tier divergieren und aus diesen Aporien dann verschiedenste Argumentationsstrukturen entwickeln. Nur selten konzentrieren sie sich auf einer Metaebene auf die Beziehung beider zueinander. Laut Leschke kann eine weitere Aufgabe der Ethik die Untersuchung historischer Verschiebungen normativer Muster und ihrer Abgleiche sein. Bezogen auf die normativen Muster von Tieren im Film kann die Ökokritik auch hieran forschen. Leschke löst diese wissenschaftstheoretische Situation, indem er eine Metaethik vorschlägt, wie sie auch für Tiere gelten kann: Sie soll über Ethik verhandel[n] (RL 104), statt Ethiken festzulegen und sich auf die Allgemeinheit der Beschreibungsleistung (RL 104) ihrer Theorie beschränken. 7 1) Leschke, Rainer: Einführung in die Medienethik. München: Fink Im Folgenden wird mit der Sigle RL und der Seitenzahl zitiert.

9 Während Leschke seinen genauen Objektbereich weitgehend offen lässt, kann die Ökokritik durch die Etablierung einer Metaethik in Bezug auf Tiere den Konnex zwischen philosophischem Diskurs um die Ethik von Tieren und dem medialen Diskurs wiederherstellen. Einzelne Medien können etwa durch Analyse der technisch-ästhetischen und juristisch-ökonomischen Strukturen oder ihrer genrespezifischen Strukturen und Rezeptionsstrukturen (Vgl. RL 179) im Hinblick auf das Mensch-Tier-Verhältnis hin untersucht werden. Davon abgesehen reproduzieren Medien auch auf Ebene des Inhalts in verdichteter und selektiver Form Normen für das Mensch-Tier-Verhältnis (Vgl. RL 217). Leschke versteht unter jeder medialen Form, also auch unter dem Film, eine Entität oder Ordnung, die Reflexion und Produktion reguliert (Vgl. RL 219) und die nach ihrem Grad an Repräsentativität von Realprozessen unterschieden werden können (Vgl. RL 220). Ein Film kann dabei durch Fiktion auch tierethische Normen einführen und somit gewisse Erwartungshaltungen und Produktionsräume schaffen (Vgl. RL 222). Des Weiteren sei eine Selbstreflexion des Mediensystems durch Varianz und Originalität fiktionaler Formen hinsichtlich ihres normativen Angebots festzustellen (Vgl. RL 222). Das macht den Film zu einem Ort, an dem tierethische Probleme verhandelt werden können. Leschke sagt demgemäß, dass sobald Handlungen und ihre Träger auf der Bildfläche erscheinen, auch deren soziales Normensystem involviert seien. Analog zu Leschke lässt sich formulieren, dass Tiere als Figuren, sowie die sie betreffenden Handlungsverläufe und Themen, die Instanzen sind, mit denen mediale Formen soziale Normativität kodieren (Vgl. RK 224). Dadurch entstehen ästhetische Strukturen, denen eine mehr oder weniger offene normative Struktur inhärent ist (Vgl. RL 254). Sie erproben ihre normativen Bedingungen für das Mensch-Tier- Verhältnis sowohl selbst und fordern den Rezipienten stärker oder schwächer zur Explikation auf. Die Ökokritik kann das normative Verständnis des Films seitens der Medienethik abwandeln, um die normativen Strukturen, die für Tiere im Film gelten sollen, zu beschreiben und zu hinterfragen. 3. Haneke: Ästhetik und Ökokritik 3.1 Haneke als Tierfilmer: Das normative Tiermodell Haneke schildert seine Filmkunst nebst Interviews in zwei zentralen Essays 2, namentlich in Schrecken und Utopie der Form-Bressons»Au hasard Balthazar«3 und in 2) Hier wird bereits deutlich, dass Haneke den Anschluss an einen ästhetischen Diskurs sucht, um mit seinen Essays ein zweites Ordnungsmuster zu etablieren. Es ermöglicht Haneke ein Abweichen in den Mensch- und Tierdarstellungen, d.h. hier wird versucht, die offenen normativen 8

10 Gewalt und Medien 4. Er behauptet, dass die Moral der Form die eigentliche Utopie der Kunst sei, 5 womit Haneke den Film zur ethischen Projektionsfläche macht. Dadurch lässt sich die Ästhetik Hanekes verstehen als ein Programm, das durch Darstellung ethischer Handlungen an und mit Tieren im Film den einzelnen Zuschauer zur tierethischen Reflexion bringen will. Über den Esel Balthazar im gleichnamigen Film Bressons sagt er: Eigentlich ist von niemandem, also von jedem die Rede- ein Esel hat keine Psychologie, nur ein Schicksal. (HK II 179). Haneke macht sich also besonders über die Figurendarstellung Gedanken. Er definiert mit diesem Oxymoron den Esel als eine gleichnishafte Niemand - oder Jedermann -Gestalt. Für Hanekes Tierdarstellungen kann gelten, was Brecht in ähnlicher Weise schon als Verfremdungseffekt andachte, nämlich, dass sich Tiere dazu eignen, mit künstlerischen Mitteln ein Weltbild zu entwerfen, ein Modell des Zusammenlebens von Tier und Mensch, das es dem Zuschauer ermöglicht, seine Umwelt zu verstehen und sie verstandesmäßig zu beherrschen. 6 Haneke versteht das Tier nicht als einen zur Identifikation anstiftenden Charakter, sondern als eine Projektionsfläche (Vgl. HK II 180) und das womöglich auch in normativer Hinsicht als Fläche, durch die zwischen Tier und Rezipient ein Dialogverhältnis aufgebaut wird. Wenn Haneke vom Schicksal des Tiers spricht, kann man darin bereits einen direkten Rückbezug auf einen philosophischen Diskurs und Anknüpfung an normative Überlegungen sehen. Anderseits kann es für den Film bedeuten, dass dem Tier dort eine passive Rolle zukommt und es von einer äußeren Macht zum Objekt einer Handlung gemacht wird, was dahingehend dem Tier ethische Relevanz im Film zuspricht. Das Tier lässt sich bei Haneke also als Projektionsfläche verstehen, in der soziale Normativität kodiert ist. Für die Tiere in Hanekes Filmen gilt für ihre Darstellungsweise wie für Bresson keine ästhetische Hierarchie zwischen Mensch, Natur und Alltagsobjekten, alle Dinge koexistieren auf derselben Ebene einer sinnlich-intelligiblen Evidenz. 7 Ha- 9 Strukturen kommunizierbar zu machen. Diese Zuordnung erlaubt es den Filmen Hanekes wiederum, flexibler mit Tierdarstellungen zu verfahren. 3) Haneke, Michael: Schrecken und Utopie der Form-Bressons»Au hasard Balthazar«. In: Nahaufnahme Michael Haneke. Gespräche mit Thomas Assheuer. Hrsg. von Assheuer, Thomas. Berlin 2010, S Im Folgenden wird mit der Sigle HK II und der Seitenzahl zitiert. 4) Haneke, Michael: Gewalt und Medien. In: Nahaufnahme Michael Haneke. Gespräche mit Thomas Assheuer. Hrsg. von Assheuer, Thomas, Berlin 2010, S Im Folgenden wird mit der Sigle HK III und der Seitenzahl zitiert. 5) Vgl. Haneke, Michael; Assheuer Thomas: Michael Haneke. Gespräche mit Thomas Assheuer. In: Nahaufnahme Michael Haneke. Gespräche mit Thomas Assheuer. Hrsg. von Assheuer, Thomas. Berlin 2010, S ) Vgl. Brecht, Bertolt: Über experimentelles Theater. In: Gesammelte Werke. Hrsg. von Hauptmann, Elisabeth. Bde. 15. Frankfurt a.m.: Suhrkamp 1967, S ) Vgl. Lie, Sulgie: Kreatürliches Kino. Zur ästhetischen Egalität in Robert Bressons Tierbildern. In: Tiere im Film. Eine Menschheitsgeschichte der Moderne. Hrsg. Von Möhring; Maren; Perinelli, Mas-

11 neke stattet menschliche und tierische Figuren gleichermaßen mit normativen Sets aus, die er auf filmischer Ebene miteinander verhandeln lässt: Dieser Esel spielt uns nicht vor, daß er traurig ist oder leidet, wenn das Leben ihm zusetzt nicht er weint, wir weinen über eine Ikone der erzwungenen Duldsamkeit, gerade weil sie nicht wie ein Schauspieler mit der Sichtbarmachung ihrer Gefühle hausiert. (HK II 179) Überspitzt formuliert schätzt Haneke also die stoische Verweigerung des Esels als Tier gegenüber der geheuchelten Emotionalität des Menschen als Schauspieler höher. Er positioniert den Esel im Schauspiel und auf Handlungsebene als eine passive Figur gegenüber anderen Figuren. Des Weiteren demaskiert Haneke in Bezug auf das Schauspiel Natürlichkeit als einen Begriff, der Schauspiel obszön verstellt, um Empfindungen zu zeigen (Vgl. HK II 181). Ähnlich wie Bresson geht es Haneke um die Eliminierung der psychologischen Intentionalität zugunsten einer automatisierten Körperpraktik (Vgl. SL 67), was sich bei Haneke in Nicht- Spiel, Monotonie [der] Sprech- und Bewegungsweise und besonders in auf bloße Präsenz reduzierte[s] Vorhandensein (HK I 180) umsetzt. Mit Genauigkeit kann damit für Tiere im Film zum einen exakte Beobachtungsgabe des Leids en detail und filmische Kürze gemeint sein, als wiederum eine tierethische Beteiligung des Zuschauers. In Bezug auf die Tiere bedeutet das, dass Tiere wie Menschen mit selber Methode gefilmt werden müssten und Zuschauer aufgefordert sind, Stellung zum Tier-Mensch-Verhältnis zu nehmen. Zum einen werden Hanekes Überlegungen ethisch dadurch, dass sie dem Esel normativ Traurigkeit, Leidfähigkeit und Duldsamkeit zusprechen, von wo sich eine eigene tierethische Deutung anböte. Zum anderen zeigt sich ihr zugleich ästhetischer als auch ethischer Charakter, wenn Haneke den Natürlichkeitsbegriff verschiebt und behauptet, dass sich durch Genauigkeit die Wahrheit und Würde der Figuren (Vgl. HK II 181) bewahren ließe. Der Autorenfilmer sagt, dass Intensität durch Genauigkeit im Detail entstünde und deshalb Genauigkeit sowohl eine ästhetische wie auch eine moralische Kategorie sei. Sie stelle eine Verpflichtung dar und sozusagen einen moralischen Imperativ (HK I 47). Die Ästhetik ziele darauf ab dem Zuschauer seine schuldlose Mittäterschaft (HK III 195) zu vergegenwärtigen. So funktioniert Hanekes Ästhetik, indem sie den Subjektcharakter an einen strukturellen Zusammenhang delegiert und damit an die sozio-strukturellen Bedingungen des Rezipienten rückkoppelt. 8 Durch einen Imperativ will sie dem Zuschauer zur absoluten Gewaltlosigkeit gegen Tiere verhelfen (Vgl. HK I 87). simo; Stieglitz, Olaf. Köln: Böhlau Verlag 2009, S. 63. Im Folgenden wird mit der Sigle SL und der Seitenzahl zitiert. 8) Haneke scheint sich der repulsiven Wirkung und der ökonomischen Abträglichkeit seiner Tierdarstellungen durchaus bewusst zu sein. Auch wenn er die Beunruhigung als Muster vorgibt, bietet er dem Rezipienten, wie bereits angedeutet, auf sekundärem Weg doch die Möglichkeit 10

12 3.2 Das Tier zwischen Schrecken und Utopie Demgegenüber stehen die Gewalttaten, die sich in Hanekes Filmkunst besonders im Mensch-Tier-Verhältnis manifestieren. Hanekes Kunst greift oft auf eine normative Basiskonstellation zurück: Die Gewalt gegen das Tier geht in seinen Filmen stets vom Menschen aus (Vgl. HK I 85). Gezeigt werden Menschen in ihrer alltäglichen Kompromissbereitschaft und ihren Abwägungen, die sie besonders im Verhältnis zum Tier leichtsinnig zu Gewalttaten verleiten. Seine Filme greifen damit auf normatives gesellschaftliches Inventar zurück, das selektiv und verstärkt dargestellt wird. Haneke unterscheidet leicht zwischen Erwachsenen und Kindern. Seine Ästhetik sieht Kinder zusammen mit Tieren auf der unterste Stufe der sozialen Hierarchie, auf der Gewalt ausgeübt wird (Vgl. HK I 92, 94). Das Tier ist innerfilmisch Teil der Leidenden und Sterbenden (Vgl. HK I 181). Mit dem Mensch-Tier-Verhältnis greift Haneke auf gesellschaftlich-ethische Konzepte zurück und bringt mit ihrer Darstellung die Gewalt an Tieren im Film in den unmittelbar, identifikationsstiftenden Lebensbereich des Zuschauers (HK III 195). Hanekes Verstöße gegen normative Muster geschehen also nicht blind, sondern wenden sich ganz kalkuliert an den einzelnen, europäisch-bürgerlichen Rezipienten, den der Autorenfilmer immer wieder als Adressaten und Entscheidungsinstanz benennt (Vgl. HK III 121). Auch wenn der Zuschauer an sich als u- topisch (HK II 190) und als hätte [er] die Fähigkeit Schrecken 9 zu empfinden beinahe schon vergessen (HK I 175) imaginiert wird, zeigt sich das beabsichtigte Ziel den Zuschauer sozusagen zu einem Tierethiker zu machen. Haneke sagt nämlich, dass der Zuschauer durchaus Gut und Böse unterscheiden kann (Vgl. HK III 121, 124) und appelliert damit im Sinne einer Ethik an eine Werthierarchie seitens des Rezipienten. 10 Haneke erhebt das Leiden als einen ethischen Begriff zu einem absoluten Wert. Hier erscheint Hanekes Wahrheits- und Würdetheorie in Bezug auf Tierdarstellungen im Film höchst zweifelhaft. Letztlich wird sie damit gerechtfertigt, dass inkonsumerable[s] Greuel (HK II 186) mit den bereits genannten Mitteln dargestellt wird und damit an den Zuschauer appelliert wird. Dennoch sind es deren Polyvalenz, ihrer radikale Erklärungslosigkeit und der fehlende Überredungsgestus der Narration selbst, 11 die es dem Zuschauer ermöglichen sollen, zu reflektieren, was heißt, dass er entscheiden kann, wie er sich nach dem Film mit den ethisch-moralischen Problemen der Tierdarstellungen beschäftigt. Sie unterteilt engagierter Beruhigung. 9) Es bleibt zu klären, in wie weit sich bereits hierin eine Affirmation von Sinnkonzepten verbirgt. 10) Angesichts dessen ist es nicht weiter verwunderlich, dass Hanekes Werk bislang vor allem bei Theologen Anerkennung gefunden hat. 11) Damit sind nach Haneke Reduktion und Auslassung gemeint (HK II 190). 11

13 die Figuren nicht strikt nach Protagonisten und Antagonisten, sondern widerspricht anhand der Narration vielmehr diesem normativen Muster. Es ist allerdings nicht Hanekes Ziel, das Vorgedachte nachzudenken (HK II 181), also den Menschen gemeinhin als Übeltäter am Tier zu zeigen, sondern vielmehr zieht die Ästhetik ein Prinzip, das den Protagonisten als moralisch überlegen siegen lässt, in Zweifel. Die Tierdarstellungen Hanekes bringen den Zuschauer zwangsläufig in ein tierethisches Dilemma. Wheatly spricht von der Position des Zuschauers als willingly passive und auch durch die genauen Tierdarstellungen versucht Haneke, das Verhältnis, oder den normativen Vertrag zwischen Film und Zuschauer, aufzukündigen. Hanekes Credo, demgemäß der Film so tue, als ob es sich beim Vorgetäuschten um Realität handele, obwohl es Lüge sei (Vgl. HK I 181, 188), lässt sich ebenso auch für Tiere verstehen. Der Film versuche, laut Haneke, das beruhigende Gefühl, real-existentem Geschehen beizuwohnen, während man gleichzeitig emotionale Sicherheit hat, da man nur abgebildete Realität sehe (Vgl. HK II 198), aufzulösen. Die Grenze zwischen normativ-filmischer und äußerlicher Realität wird auf ein Minimum reduziert: Durch die Darstellung real-existenter Umgangsformen zwischen Mensch und Tier affirmiert die Ästhetik zurückgreifend auf den Rezipienten dessen normatives Inventar, doch bricht es wieder durch die Darstellung von Gewalt an Tieren. Die Position des Rezipienten oszilliert zwischen der gegenseitigen Bedingtheit der gesellschaftlichen und filmischen Muster, was ihm einerseits eine wirkliche Möglichkeit der Partizipation verwehrt, anderseits aber seine Reflexion über beide erlaubt. 4. Der australische Skalar: Tiere in Der siebente Kontinent Bereits im frühen Film Der siebente Kontinent 13 von 1989 wird Tieren eine prominente Rolle zugesprochen. Das Elternpaar einer österreichischen Kleinfamilie beschließt seine Selbsttötung und die Tötung der Tochter. In schnellen und unvermittelten Schnitten wird das morgendliche Leben der Familie gezeigt (SK 4:05-7:32): Eva wird von ihrer Mutter geweckt (SK 5:30-5:52), der Vater bindet sich die Schuhe (SK 5:52-6:05) und Eva füttert im Wohnesszimmer die Fische (SK 6:05-6:22). Während Evas Szenen zuvor in halbnaher bis naher Ein- 12) Wheatley, Catherine: Michael Haneke s Cinema. The Ethic of the Image. New York, Oxford: Berghahn Books 2009, S. 36. Im Folgenden wird mit der Sigle CW und der Seitenzahl zitiert. 13) Haneke, Michael: Der siebente Kontinent. Österreich DVD. Produktion: Wega Film; Veit Heiduschka. Dauer: 104 Min. Im Folgenden wird mit der Sigle SK und der relevanten Minutenzahl zitiert. 12

14 stellung auf Hüfthöhe gefilmt wurden, wirkt das Aquarium dagegen wie eine Großaufnahme. Die Menschen sind von der Schulter an abwärts zu sehen, die Fische hingegen in ihrer Ganzheit. Es wird mit Blick auf das Esszimmer gefilmt: Die Kamera ist schräg links auf das Aquarium gerichtet und bleibt unbewegt. Das Aquarium ist dekoriert mit einem Riff und einigen Wasserpflanzen. Die Vorhänge sind noch zugezogen, aber die Sonne scheint hinter ihnen durch und macht den Raum halbdunkel bis hell. Im Aquarium leuchtet bereits Licht. Zunächst ist nur das Geräusch der Wasserpumpe zu hören und nachdem Eva Futter in das Wasser gegeben hat, auch das Plätschern der Fische. Man sieht nur den linken Oberarm von Eva im Schlafanzug, wie sie etwas Futter ins Becken gibt und danach circa fünfundzwanzig Fische an die Oberfläche steigen. Durch die Hüfthöhe der Kamera sind Eva und die Fische, ganz im Gegensatz zu den Erwachsenen, auf einer Ebene zu sehen. Damit wird der Film bereits ethisch, weil er somit das hierarchische Verhältnis zwischen Evas Mutter und Eva, sowie das zwischen Eva und den Fischen parallel führt. Normen werden schon hier verteilt: Während der Vater sich geschäftsmäßig und kontrolliert die Lederschuhe bindet, weckt die Mutter Eva durchaus fürsorglich und zärtlich. Im Gegensatz dazu steht jedoch der Einstellungswechsel: 14 Während die Alltagswelt der Eltern und Eva nur abgehackt und hektisch zu sehen ist, werden die Fische und ihr A- quarium ganzheitlich und ganz unaufgeregt gezeigt. Des Weiteren unterstreicht das Zeigen der Menschen ohne Gesicht zum einen die Allgemeingültigkeit und Beliebigkeit der Kleinfamilie und erreicht so größeres Potential zu normatividentifikatorischem Schauen. Zum anderen aber wird deutlich, dass zwischen Eva und den Fischen dadurch, dass das Zeigen des Blickkontakts zwischen ihnen ausgelassen wird, unentscheidbar ist, ob Eva nun auch von den Tieren gesehen wird, oder die Tiere nur von ihr. In Anlehnung an Derrida lässt sich sagen, dass hier durch deren Fütterung die Fische dazu bestimmt werden, die Macht Evas zu spüren, damit der Zuschauer die Macht des Menschen in Aktion sieht. 15 In einem Supermarkt kauft die Familie Dinge des alltäglichen Bedarfs ein (SK 16:40-18:58). Es läuft Instrumentalmusik im Hintergrund. In Nahaufnahme ist zu sehen, wie drei rohe Steaks auf einem Holzbrett abgehackt und abgeschnitten werden (SK 17:15-17:37). Ein Radiowerbespot läuft. Ein Metzger in Kittel, rotem Pullover und mit Goldkette wird gezeigt. Sein Gesicht ist nicht zu sehen, er schaut konzentriert vor sich nach unten. Nach einem Schnitt lässt er das Fleisch mit bei- 14) Vermutlich lässt sich im Sinne Hanekes in dieser Großaufnahme von Genauigkeit sprechen. 15) Vgl. Derrida, Jacques. Das Tier, das ich also bin. Wien: Passagenverlag 2010, S. 38. Derrida stellt keine normative Tierethik auf, sondern kundschaftet das Tier-Mensch-Verhältnis aus, indem er den Blickkontakt des Tiers und des Menschen analysiert. Besonders für die Untersuchung von Filmen kann das hilfreich sein. 13

15 den Händen geräuschvoll auf die Waage fallen. Die Steaks liegen ungeordnet übereinander. Danach ist in schräger Obersicht zu sehen, wie eine weiße Plastiktasche mit den Steaks über die Theke gereicht wird und von der Hand der Mutter angenommen wird. Unter dem Glas der Theke ist noch mehr Fleisch zu sehen. Als Zuschauer wird zunächst eine beobachtend-passive Position bezogen: Der Metzger hat zu dem Fleisch eine rein berufs- und pflichtgemäße Beziehung. Das laute Hacken seines Metzgerbeils steht im Kontrast zur sachten Radiowerbung. Als er das Fleisch dann fallen lässt, erhärtet sich der Eindruck, dass ihm hier normativ die Geringschätzung gegenüber dem Fleisch zugeschrieben wird. Danach wird wiederum in Erwachsenen- bzw. Kundenperspektive gefilmt, wie die Mutter sich das Fleisch herüber reichen lässt. Wie mit Handschlag wird der Vertragsabschluss und die Teilhabe besiegelt. Mit einer Synekdoche verbindet sich damit das einzelne gezeigte Geschäft zwischen Eltern und Metzger mit dem Fleisch, das unter der Theke liegt. Den Eltern wird damit Ignoranz zugeschrieben. Es wird die Konsumentenbeziehung der Eltern gezeigt und ihre Mitbeteiligung am Fleischgroßhandel. Am Nachmittag macht Eva im Wohnzimmer Hausaufgaben (SK 20:48-21:22). In halbnaher Einstellung wird Eva am Esstisch gezeigt, wie sie wiederholt von ihren Hausaufgaben aufblickt. Vor ihr liegen Schulutensilien und Schaumküsse. Im Hintergrund sind eine Anrichte und ein Regal mit Aquarium und Gläsern zu sehen. Diesmal ist der Raum hell erleuchtet. Es ist eine Fernsehwerbung zu hören. Besonders auffällig ist, wie Eva immer und immer wieder von ihren Hausaufgaben aufblickt, um Fernsehen zu schauen, den der Rezipient selbst nur durch eine Reflexion auf der Anrichte und den Ton erahnen kann. Der Blick Evas richtet sich nicht, wie man auch annehmen könnte, nach den Fischen, sondern zum Fernseher. Es wird klar, dass hier das Verhältnis Evas zu den Fischen eher desinteressiert oder im höchsten Falle kameradschaftlich ist. In dieser Mis en Scène haben die Fische eine nebensächliche und dekorative Rolle, zumal sie ganz repräsentativ im Regal zwischen anderen Alltagsdingen eingeordnet stehen. Im zweiten der drei Teile des Films spiegelt sich die erste Szene noch einmal wider. Mit kleinen Veränderungen wird dieselbe morgendliche Routine gezeigt (SK 36:18-38:23). Eva füttert wieder die Fische (SK 37:58-38:21), doch diesmal kommt sie erst von links in den Raum herein und braucht einen Tritthocker, um über den Beckenrand zu reichen. Es ist das Öffnen der Tür zu hören und wieder die Sauerstoffpumpe und das Plätschern der Fische. Der Raum ist ganz dunkel, bis ein Lichtkegel von der Tür ins Zimmer fällt und vermutlich Eva das Licht bei den Fischen einschaltet. Die Kamera zeigt das Aquarium in Großaufnahme. Es wird mit Blick auf das Wohnzimmer gefilmt, in dem man ein Bücherregal samt Fernseher 14

16 sieht. Im Gegensatz zu vorher ist die Kamera aber schräg rechts auf das Aquarium ausgerichtet. Eva ist im Schlafanzug und noch sichtlich verschlafen. Anders als in der ersten Szene sieht man Eva von Kopf bis Hüfte. Es wird also von der anderen Seite des Aquariums gefilmt. Deutlicher als in der ersten Szene verschränken sich Wohnzimmer und Aquarium, weil durch das Aquarium gefilmt wird, in einer Synekdoche zu einem Bild: Der Zuschauer sieht das Wohnzimmer durch das Riff und die Wasserpflanzen. Durch den Perspektivwechsel wird der Zuschauer zum einen sozusagen vom Fütterer zum Gefütterten, zum anderen kreuzt sich aber auch die normative Welt der Fische mit der fiktionalen Welt der Menschen. Wieder wird auf die Hierarchien von oben und unten, sowie vertikal und horizontal zurückgegriffen. Im Gegensatz zu vorher, ist jetzt aber auch Eva im Blick. Es wird erstmals der Blickkontakt zwischen Eva und den Fischen gezeigt: Die Fische werden von Eva gesehen und es wird suggeriert, dass auch Eva von den Fischen gesehen wird. Sie ist nicht mehr absolute Herrscherin über die Fische, sondern ihre Macht wird in Relation gesetzt und damit eingeschränkt. Nach einem Ausflug kommt die Familie zurück und stellt fest, dass die Fische nicht von der Haushälterin gefüttert worden sind: Der Vater entscheidet, dass die Haushälterin am nächsten Morgen entlassen wird (SK 51:20-52:09). Tags darauf bereitet die Mutter Eva Frühstücksflocken zu (SK 52:09-52:37). Die Fische sind zu sehen, ohne, dass sich jemand um sie kümmert. Sie sind zentral in starker Nahaufnahme gefilmt. Die vorwurfsvolle Stimme der Mutter ist als Offstimme zu hören. Bei der Frühstückszubereitung sind in Detailaufnahme die Hände der Mutter zu sehen. Sie gibt nacheinander Flocken, Milch und Zucker in eine Schüssel. Zu hören sind die Geräusche und wieder die Stimme der Mutter aus dem Off. Hier werden erneut Normen hinsichtlich der Fische verteilt: Der Vater bestimmt schnell und bleibt gefühlskalt. Er fragt nicht nach dem Wohlergehen der Fische und begründet seine Antwort nicht. Offenbar sieht er in der Nachlässigkeit der Haushälterin eher eine berufliche Pflichtverletzung sich gegenüber und weniger gegenüber der Fische. Interessanterweise wird das Füttern der Fische metonymisch mit der Zubereitung von Evas Frühstück verbunden, etwa durch die vergleichbare Nahaufnahme und Stimme der Mutter, aber abermals mit dem Rieseln des Zuckers, das stark an Evas Fütterungsroutine erinnert. Damit wird das hierarchische Mensch-Tier-Verhältnis und die einhergehenden Normen auf Eva übertragen. In schnellen Schnitten wird die Familie bei der Vorbereitung ihrer Selbsttötung gezeigt: Es wird die Wohnungseinrichtung (SK 71:14-89:17) und das Aquarium (SK 81:58-84:24) zerstört. In Nahaufnahme sind zwei Arme mit einer Axt zu sehen. 15

17 Die Mutter ruft noch, doch nach kurzem Zögern wird das Aquarium zerschlagen. In einer Halbtotalen werden Vater und Mutter sichtbar, während das Aquarium in einer tosenden Welle ausläuft. Zunächst wird in einer Obersicht gezeigt, wie der Boden, auf dem Papierschnipsel und Videokassetten liegen, vom Wasser geflutet wird. In Detailaufnahme ist zu sehen, wie das Wasser unter einem Stück Holz die Papierschnipsel anhebt. Danach werden in sechs Nahaufnahmen mit Obersicht verschiedene exotische Süßwasserzierfische gezeigt, die sich im abfließenden Wasser winden und aufspringen (SK 82:10-82:34). Immer noch ist das Geräusch des Wassers zu hören. Inmitten des Chaos ist Georg von den Knien abwärts mit hängender Axt zu sehen. In Nahaufnahme wird das ungläubige Gesicht der Mutter gezeigt. Nach einem Schnitt kommt Eva in die Tür gelaufen, schaut sich um und will in Richtung des Aquariums stürmen. Ihre Mutter hält Eva fest, als sie hysterisch zu weinen und zu kreischen anfängt. Öfter wechselt die Kamera im Schuss-Gegenschuss-Verfahren vom Gesicht der Mutter auf Evas Gesicht, als sich beide in den Armen liegen und Eva bitterlich weint. Bemerkenswert ist die Mimik der Mutter, die nervös mit den Augen hin und her schaut. Im Hintergrund ist das Nebelhorn eines Schiffs zu hören. Der Vater entschuldigt sich etwas betreten. In längeren Nahaufnahmen werden erneut in fünf Szenen die Fische gezeigt, darunter auch ein australischer Skalar. Sie bewegen sich nicht mehr, oder nur noch zaghaft. Durchgehend ist Evas Weinen hörbar. Mit dem Axtschlag Georgs wird die Verschränkung der Welt der Fische mit der menschlichen Welt zerstört, ebenso die vorher etablierte Perspektive des Zuschauers als Gefütterter. Das Aquarium wird damit als eine alltägliche Sehgewohnheit enthüllt, die sich Fische in einem genau begrenzten Becken vorstellt. Dennoch handelt es sich um eine polyvalente Stelle, denn hier rücken Eva und die Tiere in unmittelbare Nähe und das Auslaufen des Wassers wird durch den Ton mit dem Weinen Evas gleichgesetzt. Die genaue Trennung des normativen Sets der Menschen auf der einen Seite und dem der Fische auf der anderen wird als artifiziell und obsolet verworfen. Der Zuschauer wird ganz nah an die Fische herangeführt und es lässt sich vermuten, dass hier eine Ähnlichkeitsbeziehung zwischen Eva und den Fischen inszeniert wird. Die Annahme, dass die Fische eine homogene, unteilbare Gruppe seien, wird zerschlagen. Stattdessen wird ein fragmentiertes Bild der Fische gezeigt, dass ihre Differenzen als Individuen sichtbar werden lässt. Das Nebelhorn und die Exotik der Fische, die aus Australien, dem fünften Kontinent, stammen, wecken die Assoziation zur Überfahrt auf dem Hades und damit zum Tod. Es kommt hinzu, dass das Schiff vorher auf dem Schrottplatz zu sehen ist und in der Wohnung eigentlich nicht hörbar sein kann. 16

18 Die Mutter hat zwischen Vater und Kind eine Art Vermittlerrolle, denn sie hat genug Wissen, um die normative Verschiebung nachzuvollziehen: Sie weiß vom Selbstmordvorhaben und weiß auch, dass Eva sterben wird. Die Tötung der Fische wird also zum Fall zwischen Vater und Tochter, in dem sie sich normativ als Antagonisten begegnen: Im Gegensatz zu ihrem Vater, der hier als Mörder auftritt und sich lapidar und gefühllos entschuldigt, will Eva helfen, zeigt Mitgefühl und Trauer. Des Weiteren ist darin auch der Ausbruch aus der Alltäglichkeit zu sehen: Der unausgesprochene Verdacht, dass die Familie migrieren würde, wird aufgelöst. Genauso lose wie die losen Schnipsel, liegen die Fische aus dem Zusammenhang gerissen umher und sterben. Damit werden auch die alltäglichen-normativen Beziehungen innerfilmisch gebrochen. 5. Fazit Eine Metaethik kann über Ethiken verhandeln und normative Muster und deren Verschiebungen beschreiben. Der Film kann von da ausgehend als Ort verstanden werden, der durch Varianz und Originalität tierethischer Normen wirkt und zudem tierethische Probleme reproduziert und auslotet. Hanekes Essays wurden auf die Beziehung zwischen Ästhetik und Tierethik hin untersucht. Es stellte sich heraus, dass Haneke sich sehr genau mit den Tierdarstellungen auseinandersetzt: Haneke stattet menschliche und tierische Figuren mit normativen Sets aus, die er auf filmischer Ebene miteinander in Konflikt treten lässt. Tiere sind die Projektionsfläche, in der soziale Normativität kodiert liegt, die den Rezipienten zur Entschlüsselung und Anteilnahme auffordert. Durch die gewagte Darstellung des Umgangs zwischen Mensch und Tier gelingt es Hanekes Ästhetik, unter Rückgriff auf das normative Set des Zuschauers, dessen gleichzeitiger Bruch. Mit diesem Dilemma wird dem Rezipienten die Möglichkeit zur Reflexion über den Umgang mit Tieren innerfilmisch und außerhalb gegeben. Letztlich wurde am Filmbeispiel Der siebente Kontinent die genaue Umsetzung der ästhetischen Überlegungen nachvollzogen, bei der sich eine noch größere Breite und Komplexität an narrativen und filmischen Mitteln zu erkennen gab, mit denen es gelingt, das Handeln zwischen Mensch und Tier, sowie dessen inhärente Normen, zu zeigen. Es wurde eine Fürsorge- und Mitleidsbeziehung, eine Dekorations- und Konsumbeziehung, sowie eine geringschätzige, eine herrschende und eine kameradschaftliche Haltung zwischen Mensch und Tier gezeigt. Besonders interessant am Filmbeispiel stellte sich die Aufladung der Fische mit Migrations- 17

19 und Todessehnsüchten heraus. Aber auch der Blick des Rezipienten erwies sich als bemerkenswert, wechselt er doch öfters durch einen Perspektivwechsel in der jeweiligen Beziehung. 6. Literaturverzeichnis 1. Primärliteratur: Haneke, Michael: Der siebente Kontinent. Österreich DVD. Produktion: Wega Film; Veit Heiduschka. 2. Sekundärliteratur: Brecht, Bertolt: Über experimentelles Theater. In: Gesammelte Werke. Bde. 15 Hrsg. von Hauptmann, Elisabeth. Frankfurt a.m.: Suhrkamp Derrida, Jacques. Das Tier, das ich also bin. Wien: Passagenverlag Haneke, Michael; Assheuer Thomas: Michael Haneke. Gespräche mit Thomas Assheuer. In: Nahaufnahme Michael Haneke. Gespräche mit Thomas Assheuer. Hrsg. von Assheuer, Thomas. Berlin 2010, S Haneke, Michael: Gewalt und Medien. In: Nahaufnahme Michael Haneke. Gespräche mit Thomas Assheuer. Hrsg. von Assheuer, Thomas, Berlin 2010, S Haneke, Michael: Schrecken und Utopie der Form- Bressons»Au hasard Balthazar«. In: Nahaufnahme Michael Haneke. Gespräche mit Thomas Assheuer. Hrsg. von Assheuer, Thomas. Berlin 2010, S Leschke, Rainer: Einführung in die Medienethik. München: Fink Lie, Sulgie: Kreatürliches Kino. Zur ästhetischen Egalität in Robert Bressons Tierbildern. In: Tiere im Film. Eine Menschheitsgeschichte der Moderne. Hrsg. von Möhring, Maren; Perinelli, Massimo; Stieglitz, Olaf. Köln: BöhlauVerlag

Eine Analyse zum Film 'Halbe Treppe'

Medien Jennifer Ahl Eine Analyse zum Film 'Halbe Treppe' Studienarbeit Eine Analyse zu dem Film Halbe Treppe von dem Regisseur Andreas Dresen Verfasserin: Jennifer Ahl Im Rahmen des Seminars: Einführung

Medien Jennifer Ahl Eine Analyse zum Film 'Halbe Treppe' Studienarbeit Eine Analyse zu dem Film Halbe Treppe von dem Regisseur Andreas Dresen Verfasserin: Jennifer Ahl Im Rahmen des Seminars: Einführung

SuS Infomappe Handyfilmen, Handyclipprojekt / Baustein I. Handyfilme im Unterricht

SuS Infomappe Handyfilmen, Handyclipprojekt / Baustein I Handyfilme im Unterricht 1 Kameraeinstellungen Jede Kameraeinstellung hat eine eigene Wirkung und sollte deshalb gezielt eingesetzt werden. Man

SuS Infomappe Handyfilmen, Handyclipprojekt / Baustein I Handyfilme im Unterricht 1 Kameraeinstellungen Jede Kameraeinstellung hat eine eigene Wirkung und sollte deshalb gezielt eingesetzt werden. Man

Auf der Suche nach dem Praktischen im Urteilen.

Geisteswissenschaft Thomas Grunewald Auf der Suche nach dem Praktischen im Urteilen. Hannah Arendt und Kants Politische Philosophie. Studienarbeit Gliederung Seite 1. Einleitung 2 2. Eine politische Theorie

Geisteswissenschaft Thomas Grunewald Auf der Suche nach dem Praktischen im Urteilen. Hannah Arendt und Kants Politische Philosophie. Studienarbeit Gliederung Seite 1. Einleitung 2 2. Eine politische Theorie

ab abend Abend aber Aber acht AG Aktien alle Alle allein allen aller allerdings Allerdings alles als Als also alt alte alten am Am amerikanische

ab abend Abend aber Aber acht AG Aktien alle Alle allein allen aller allerdings Allerdings alles als Als also alt alte alten am Am amerikanische amerikanischen Amt an An andere anderen anderer anderes

ab abend Abend aber Aber acht AG Aktien alle Alle allein allen aller allerdings Allerdings alles als Als also alt alte alten am Am amerikanische amerikanischen Amt an An andere anderen anderer anderes

Wortformen des Deutschen nach fallender Häufigkeit:

der die und in den 5 von zu das mit sich 10 des auf für ist im 15 dem nicht ein Die eine 20 als auch es an werden 25 aus er hat daß sie 30 nach wird bei einer Der 35 um am sind noch wie 40 einem über einen

der die und in den 5 von zu das mit sich 10 des auf für ist im 15 dem nicht ein Die eine 20 als auch es an werden 25 aus er hat daß sie 30 nach wird bei einer Der 35 um am sind noch wie 40 einem über einen

Jenseits von Gut und Böse Zur systemtheoretischen Betrachtung von Ethik und Moral nach Niklas Luhmann

Universität Siegen Fachbereich 3 Medienwissenschaft Paradigmen der Medienethik Seminarleitung: Prof. Dr. Rainer Leschke Sommersemester 2010 Katharina Lang Jenseits von Gut und Böse Zur systemtheoretischen

Universität Siegen Fachbereich 3 Medienwissenschaft Paradigmen der Medienethik Seminarleitung: Prof. Dr. Rainer Leschke Sommersemester 2010 Katharina Lang Jenseits von Gut und Böse Zur systemtheoretischen

KAPITEL I EINLEITUNG

KAPITEL I EINLEITUNG A. Hintergrunds Eines des wichtigsten Kommunikationsmittel ist die Sprache. Sprache ist ein System von Lauten, von Wörtern und von Regeln für die Bildung von Sätzen, das man benutzt,

KAPITEL I EINLEITUNG A. Hintergrunds Eines des wichtigsten Kommunikationsmittel ist die Sprache. Sprache ist ein System von Lauten, von Wörtern und von Regeln für die Bildung von Sätzen, das man benutzt,

Einführung in die Ethik

Biotechnologie im ethischen und medialen Diskurs Einführung in die Ethik 12. bis 14. April 2013 Daniel Gregorowius Gemeinsamer Workshop von Institut TTN und Hochschule Ansbach Daniel Gregorowius: Biotechnologie

Biotechnologie im ethischen und medialen Diskurs Einführung in die Ethik 12. bis 14. April 2013 Daniel Gregorowius Gemeinsamer Workshop von Institut TTN und Hochschule Ansbach Daniel Gregorowius: Biotechnologie

Rolleninterview Amalia Interviewer: Guten Tag! Ich freue mich, dass Sie Zeit für dieses Interview finden konnten. Im Folgendem möchte ich ihnen gerne ein paar Fragen zur Rolle der Amalia stellen! Welche

Rolleninterview Amalia Interviewer: Guten Tag! Ich freue mich, dass Sie Zeit für dieses Interview finden konnten. Im Folgendem möchte ich ihnen gerne ein paar Fragen zur Rolle der Amalia stellen! Welche

Basisdaten. autobiografischer Lebensbericht der Schweizerin Corinne Hofmann für ihre Tochter

Basisdaten autobiografischer Lebensbericht der Schweizerin Corinne Hofmann für ihre Tochter Daten Erscheinungsjahr 2005 Länge Regie Drehbuch Produktion Musik Kamera Schnitt Constantin Film 126 Minuten

Basisdaten autobiografischer Lebensbericht der Schweizerin Corinne Hofmann für ihre Tochter Daten Erscheinungsjahr 2005 Länge Regie Drehbuch Produktion Musik Kamera Schnitt Constantin Film 126 Minuten

Publikationen Studium Universale

Publikationen Studium Universale Schenkel, Elmar und Alexandra Lembert (Hrsg.). Alles fließt. Dimensionen des Wassers in Natur und Kultur. 199 S. Frankfurt a. M.: Peter Lang. 2008. ISBN 978-3-631-56044-0

Publikationen Studium Universale Schenkel, Elmar und Alexandra Lembert (Hrsg.). Alles fließt. Dimensionen des Wassers in Natur und Kultur. 199 S. Frankfurt a. M.: Peter Lang. 2008. ISBN 978-3-631-56044-0

Konstruktivistische Ethik

Universität Siegen Fachbereich 3 Medienwissenschaft Paradigmen der Medienethik Seminarleitung: Prof. Dr. Rainer Leschke Sommersemester 2010 Tobias Hartrampf Konstruktivistische Ethik Inhalt Grundproblem

Universität Siegen Fachbereich 3 Medienwissenschaft Paradigmen der Medienethik Seminarleitung: Prof. Dr. Rainer Leschke Sommersemester 2010 Tobias Hartrampf Konstruktivistische Ethik Inhalt Grundproblem

Ästhetik ist die Theorie der ästhetischen Erfahrung, der ästhetischen Gegenstände und der ästhetischen Eigenschaften.

16 I. Was ist philosophische Ästhetik? instrumente. Die Erkenntnis ästhetischer Qualitäten ist nur eine unter vielen möglichen Anwendungen dieses Instruments. In diesem Sinn ist die Charakterisierung von

16 I. Was ist philosophische Ästhetik? instrumente. Die Erkenntnis ästhetischer Qualitäten ist nur eine unter vielen möglichen Anwendungen dieses Instruments. In diesem Sinn ist die Charakterisierung von

Arthur Schnitzlers "Der grüne Kakadu". Schein und Wirklichkeit

Germanistik Antje Schmidt Arthur Schnitzlers "Der grüne Kakadu". Schein und Wirklichkeit Studienarbeit Universität Hamburg Institut für Germanistik II Seminar: Die Gattung Komödie Der grüne Kakadu die

Germanistik Antje Schmidt Arthur Schnitzlers "Der grüne Kakadu". Schein und Wirklichkeit Studienarbeit Universität Hamburg Institut für Germanistik II Seminar: Die Gattung Komödie Der grüne Kakadu die

Gewaltfreie Kommunikation nachhaltig und wertschätzend

Gewaltfreie Kommunikation nachhaltig und wertschätzend Was ist das Ziel gewaltfreier Kommunikation?!1 Was bedeutet gewaltfrei? Welche kommunikativen Hilfsmittel gibt es? Wie wird Beobachtung und Interpretation

Gewaltfreie Kommunikation nachhaltig und wertschätzend Was ist das Ziel gewaltfreier Kommunikation?!1 Was bedeutet gewaltfrei? Welche kommunikativen Hilfsmittel gibt es? Wie wird Beobachtung und Interpretation

Der metaethische Relativismus

Geisteswissenschaft Julia Pech Der metaethische Relativismus Was spricht für/gegen eine relativistische Position in der Moral? Essay Julia Pech 8.5.2011 Universität Stuttgart Proseminar: Einführung in

Geisteswissenschaft Julia Pech Der metaethische Relativismus Was spricht für/gegen eine relativistische Position in der Moral? Essay Julia Pech 8.5.2011 Universität Stuttgart Proseminar: Einführung in

Pestalozzi-Gymnasium Unna im Januar Schulinternes Curriculum Praktische Philosophie für die Jahrgangsstufen 9 und 10 bzw.

Pestalozzi-Gymnasium Unna im Januar 2010 Schulinternes Curriculum Praktische Philosophie für die Jahrgangsstufen 9 und 10 bzw. 8 und 9: Fragenkreis 1. Die dem Selbst Körper Leib Seele Freiheit ( obligatorisch)

Pestalozzi-Gymnasium Unna im Januar 2010 Schulinternes Curriculum Praktische Philosophie für die Jahrgangsstufen 9 und 10 bzw. 8 und 9: Fragenkreis 1. Die dem Selbst Körper Leib Seele Freiheit ( obligatorisch)

Ein Film ist nichts anderes als eine Geschichte, nur dass diese eben nicht nur in Worten sondern vor allem auch mit Bildern erzählt wird.

Werbefilme Wie sie funktionieren und Tipps und Tricks fürs Filmen cc-by-3.0 Patrick Merz, Directors Cut / ABC Bildungs- und Tagungszentrum e.v. / http://abc-huell.de 1. Was ist ein Film eigentlich? Ein

Werbefilme Wie sie funktionieren und Tipps und Tricks fürs Filmen cc-by-3.0 Patrick Merz, Directors Cut / ABC Bildungs- und Tagungszentrum e.v. / http://abc-huell.de 1. Was ist ein Film eigentlich? Ein

Die Verfälschung der Aussage Max Frischs Werk "Homo Faber" durch die filmische Adaption Volker Schlöndorffs

Germanistik Martin Zerrle Die Verfälschung der Aussage Max Frischs Werk "Homo Faber" durch die filmische Adaption Volker Schlöndorffs Facharbeit (Schule) Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung... 1 2 Zum Roman

Germanistik Martin Zerrle Die Verfälschung der Aussage Max Frischs Werk "Homo Faber" durch die filmische Adaption Volker Schlöndorffs Facharbeit (Schule) Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung... 1 2 Zum Roman

jemand segnet? Wie werde ich für andere zum Segen? 1- Mein erster Gedanke: Die verfehlte Wahrheit,

Der Segen Heute geht es um das Thema Segen. Und aus diesem Grund möchte ich mit ihnen, die bekannteste Segnung der Bibel lesen, die Segnung Abrahams in 1 Mose 12, 1-2 Und der HERR sprach zu Abraham: Geh

Der Segen Heute geht es um das Thema Segen. Und aus diesem Grund möchte ich mit ihnen, die bekannteste Segnung der Bibel lesen, die Segnung Abrahams in 1 Mose 12, 1-2 Und der HERR sprach zu Abraham: Geh

Peter Stamms "Agnes". Zwischen Realität und Fiktion

Germanistik Cathrin Clemens Peter Stamms "Agnes". Zwischen Realität und Fiktion Essay Inhaltsverzeichnis 1. Die Macht der geschriebenen Worte S.3 2. Von der Besonderheit des Erzählens S.4 3. Im virtuellen

Germanistik Cathrin Clemens Peter Stamms "Agnes". Zwischen Realität und Fiktion Essay Inhaltsverzeichnis 1. Die Macht der geschriebenen Worte S.3 2. Von der Besonderheit des Erzählens S.4 3. Im virtuellen

Erste Hilfe bei starken Emotionen

Erste Hilfe bei starken Emotionen Eine Anleitung zum etwas anderen Umgang mit unangenehmen Gefühlen. Für mehr innere Freiheit! Erste Hilfe-Toolkit In wenigen Schritten zur wahren Botschaft Deiner Emotionen

Erste Hilfe bei starken Emotionen Eine Anleitung zum etwas anderen Umgang mit unangenehmen Gefühlen. Für mehr innere Freiheit! Erste Hilfe-Toolkit In wenigen Schritten zur wahren Botschaft Deiner Emotionen

Erzählinstanzen in Theodor Storms "Der Schimmelreiter"

Germanistik Gudrun Kahles Erzählinstanzen in Theodor Storms "Der Schimmelreiter" Welche Wirkung erzeugt die Konstruktion des Diskurses beim Rezipienten und wie steht sie im Zusammenhang mit der Diegese?

Germanistik Gudrun Kahles Erzählinstanzen in Theodor Storms "Der Schimmelreiter" Welche Wirkung erzeugt die Konstruktion des Diskurses beim Rezipienten und wie steht sie im Zusammenhang mit der Diegese?

DIE GESCHICHTE VON DEM BÖSEN DRACHEN UND DEN KLUGEN BRÜCHEN

DIE GESCHICHTE VON DEM BÖSEN DRACHEN UND DEN KLUGEN BRÜCHEN Ein mathematisches Drama in zwei Akten, verfasst von Peter Gabler nach einer Idee von A. Paulitsch, dargestellt von Schülerinnen und Schülern

DIE GESCHICHTE VON DEM BÖSEN DRACHEN UND DEN KLUGEN BRÜCHEN Ein mathematisches Drama in zwei Akten, verfasst von Peter Gabler nach einer Idee von A. Paulitsch, dargestellt von Schülerinnen und Schülern

Solange das so ist, bleibt im alltäglichen Leben nichts anderes übrig, als dem Anderen das gleiche Recht zuzubilligen wie sich selbst.

Gotthold Ephraim Lessing Ergebnis der Ringparabel Obwohl jeder psychologisch beste Gründe hat, das für wirklich wahr zu halten, was ihm die Eltern mit auf den Lebensweg gegeben haben, trifft man in der

Gotthold Ephraim Lessing Ergebnis der Ringparabel Obwohl jeder psychologisch beste Gründe hat, das für wirklich wahr zu halten, was ihm die Eltern mit auf den Lebensweg gegeben haben, trifft man in der

Filmpädagogisches. Begleitmaterial

Filmpädagogisches Begleitmaterial Mit den filmpädagogischen Begleitmaterialien möchten wir Räume eröffnen, in denen über Filme gesprochen und mit ihnen gearbeitet werden kann. Kinder sollen alles assoziieren,

Filmpädagogisches Begleitmaterial Mit den filmpädagogischen Begleitmaterialien möchten wir Räume eröffnen, in denen über Filme gesprochen und mit ihnen gearbeitet werden kann. Kinder sollen alles assoziieren,

Einführung in die Praktische Philosophie II

Einführung in die Praktische Philosophie II Herzlich willkommen! Claus Beisbart Sommersemester 2012 Stellen Sie sich vor: Erinnern Sie sich? Die heutige Vorlesung Einführung in die Praktische Philosophie

Einführung in die Praktische Philosophie II Herzlich willkommen! Claus Beisbart Sommersemester 2012 Stellen Sie sich vor: Erinnern Sie sich? Die heutige Vorlesung Einführung in die Praktische Philosophie

Ist Ethik wichtiger als Religion? Di, , Schlatterhaus, Gespräch mit den Humanisten Tübingen Michael Seibt

Ist Ethik wichtiger als Religion? Di, 22.03.2016, Schlatterhaus, Gespräch mit den Humanisten Tübingen Michael Seibt 1. Frage: Was ist Religion und warum ist sie wichtig? Was ist Ethik und warum ist sie

Ist Ethik wichtiger als Religion? Di, 22.03.2016, Schlatterhaus, Gespräch mit den Humanisten Tübingen Michael Seibt 1. Frage: Was ist Religion und warum ist sie wichtig? Was ist Ethik und warum ist sie

!"# # # $% # & '() '* ) ) '()

!"# # # $% # & '() '* ) ) '() ' &+,+%$,+ +#!"# $% &%!' (!$ ) $ *+ $' +", #" --./"0 " % ' 1"#./234 5 6 4$7308090. 48- Wenn ich jetzt irgendetwas mit Freunden klären muss, zum Beispiel wenn wir Streit oder

!"# # # $% # & '() '* ) ) '() ' &+,+%$,+ +#!"# $% &%!' (!$ ) $ *+ $' +", #" --./"0 " % ' 1"#./234 5 6 4$7308090. 48- Wenn ich jetzt irgendetwas mit Freunden klären muss, zum Beispiel wenn wir Streit oder

Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn Gott ist die Liebe.

Ich lese aus dem ersten Johannesbrief 4, 7-12 Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben; denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt

Ich lese aus dem ersten Johannesbrief 4, 7-12 Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben; denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt

6 Der richtige Dreh 6.1 Vorbemerkung zum richtigen Dreh

65 6.1 Vorbemerkung zum richtigen Dreh Wenn du dieses Kapitel liest, solltest du eines beachten: Hier werden dir zahlreiche Regeln erklärt, die sich in hundert Jahren Filmgeschichte als perfektes Handwerkszeug

65 6.1 Vorbemerkung zum richtigen Dreh Wenn du dieses Kapitel liest, solltest du eines beachten: Hier werden dir zahlreiche Regeln erklärt, die sich in hundert Jahren Filmgeschichte als perfektes Handwerkszeug

Eine gute Präsentation ist die halbe Miete. Wir haben Ihnen ein paar Tipps aus unserer Erfahrung zusammengestellt.

03 Projektpräsentation Focus Eine gute Präsentation ist die halbe Miete. Wir haben Ihnen ein paar Tipps aus unserer Erfahrung zusammengestellt. meta 01 Medien GmbH office@meta.at meta 01 Medien GmbH Mariahilferstrasse

03 Projektpräsentation Focus Eine gute Präsentation ist die halbe Miete. Wir haben Ihnen ein paar Tipps aus unserer Erfahrung zusammengestellt. meta 01 Medien GmbH office@meta.at meta 01 Medien GmbH Mariahilferstrasse

Ethik als philosophische Disziplin und Einführung in die Urteilsbildung

Ethische Urteilsbildung Ethik als philosophische Disziplin und Einführung in die Urteilsbildung 8. bis 10. Februar 2013 Daniel Gregorowius Gemeinsamer Workshop vom Institut TTN und STUBE Bayern Daniel

Ethische Urteilsbildung Ethik als philosophische Disziplin und Einführung in die Urteilsbildung 8. bis 10. Februar 2013 Daniel Gregorowius Gemeinsamer Workshop vom Institut TTN und STUBE Bayern Daniel

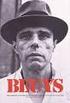

Joseph Beuys - Werk und Wirkung

Medien Catharina Cerezo Joseph Beuys - Werk und Wirkung Bachelorarbeit Universität Konstanz Geisteswissenschaftliche Sektion Fachbereich Literaturwissenschaft Literatur-Kunst-Medien Bachelorarbeit Joseph

Medien Catharina Cerezo Joseph Beuys - Werk und Wirkung Bachelorarbeit Universität Konstanz Geisteswissenschaftliche Sektion Fachbereich Literaturwissenschaft Literatur-Kunst-Medien Bachelorarbeit Joseph

Unterrichtsreihe: Kunst im DaF-Unterricht Arbeitsmaterialien

06 Skulpturengruppe Aufgabe 1: Deutung von Mimik und Gestik Betrachtet diesen Ausschnitt aus einer Skulpturengruppe und findet folgendes heraus: Wohin sieht diese Frau? Was sieht sie? Beachten Sie die

06 Skulpturengruppe Aufgabe 1: Deutung von Mimik und Gestik Betrachtet diesen Ausschnitt aus einer Skulpturengruppe und findet folgendes heraus: Wohin sieht diese Frau? Was sieht sie? Beachten Sie die

Die Liebe tut nichts Böses!

Die Liebe tut nichts Böses! Predigt vom 23. April 2017 Römer 13,8-10 Einleitung Schuld und Liebe passen nicht zusammen. Bei der Schuld heisst es: "Ich muss Dir etwas geben, ich schulde Dir etwas. Eigentlich

Die Liebe tut nichts Böses! Predigt vom 23. April 2017 Römer 13,8-10 Einleitung Schuld und Liebe passen nicht zusammen. Bei der Schuld heisst es: "Ich muss Dir etwas geben, ich schulde Dir etwas. Eigentlich

Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit nach Peter L. Berger und Thomas Luckmann

Geisteswissenschaft Andrea Müller Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit nach Peter L. Berger und Thomas Luckmann Studienarbeit DIE SOZIALE KONSTRUKTION DER WIRKLICHKEIT NACH PETER L. BERGER UND THOMAS

Geisteswissenschaft Andrea Müller Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit nach Peter L. Berger und Thomas Luckmann Studienarbeit DIE SOZIALE KONSTRUKTION DER WIRKLICHKEIT NACH PETER L. BERGER UND THOMAS

INHALT. 1. Selbstliebe. 3. Liebe versus Angst. 4. Selbstwertgefühl und Fülle. 5. Liebe und Leistung. 6. Ohne Liebe keine Gesundheit

INHALT 1. Selbstliebe 2. Selbstliebe ist alles, was dir fehlt 3. Liebe versus Angst 4. Selbstwertgefühl und Fülle 5. Liebe und Leistung 6. Ohne Liebe keine Gesundheit 7. Lieben und geben bedeutet leben

INHALT 1. Selbstliebe 2. Selbstliebe ist alles, was dir fehlt 3. Liebe versus Angst 4. Selbstwertgefühl und Fülle 5. Liebe und Leistung 6. Ohne Liebe keine Gesundheit 7. Lieben und geben bedeutet leben

Materialistische Ethik

Universität Siegen Fachbereich 3 Medienwissenschaft Paradigmen der Medienethik Seminarleitung: Prof. Dr. Rainer Leschke Sommersemester 2010 Daniel Benfer Materialistische Ethik Max Horkheimer 1895-1973

Universität Siegen Fachbereich 3 Medienwissenschaft Paradigmen der Medienethik Seminarleitung: Prof. Dr. Rainer Leschke Sommersemester 2010 Daniel Benfer Materialistische Ethik Max Horkheimer 1895-1973

Der Gedankengang Das Buch beginnt im ersten Kapitel mit der Diskussion der im Untertitel behaupteten Unterscheidung rechter und linker

Der Gedankengang Das Buch beginnt im ersten Kapitel mit der Diskussion der im Untertitel behaupteten Unterscheidung rechter und linker Beschreibungsformen und gipfelt in der Formel, dass wir links reden

Der Gedankengang Das Buch beginnt im ersten Kapitel mit der Diskussion der im Untertitel behaupteten Unterscheidung rechter und linker Beschreibungsformen und gipfelt in der Formel, dass wir links reden

Checkliste: Kamera. Dein persönliches Checkheft Teil 3: Kamera

Checkliste: Kamera Dein persönliches Checkheft Teil 3: Kamera Jetzt geht's los. Hier findest du noch mal alle wichtigen Informationen für deinen Dreh. Frag auch ruhig Erwachsene um Hilfe. Die Technik deiner

Checkliste: Kamera Dein persönliches Checkheft Teil 3: Kamera Jetzt geht's los. Hier findest du noch mal alle wichtigen Informationen für deinen Dreh. Frag auch ruhig Erwachsene um Hilfe. Die Technik deiner

Moscheebau im Nachbarort

Moscheebau im Nachbarort Impulse zur Förderung von Medienkompetenz am Beispiel einer Videoreportage zum Beitrag im Pelikan 3/2011 Von Silke Leonhard und Christiane Sommer-Becker 1 M 1a: Was ist eine Videoreportage?

Moscheebau im Nachbarort Impulse zur Förderung von Medienkompetenz am Beispiel einer Videoreportage zum Beitrag im Pelikan 3/2011 Von Silke Leonhard und Christiane Sommer-Becker 1 M 1a: Was ist eine Videoreportage?

Abbildungen Literatur Register

5 Inhalt Einleitung... 7 1. Das Autismusspektrum... 9 2. Der Wandel des Autismus... 39 3. Die Autismusepidemie... 67 4. Autismus als neurologische Entwicklungsstörung... 87 5. Soziale Kommunikation: des

5 Inhalt Einleitung... 7 1. Das Autismusspektrum... 9 2. Der Wandel des Autismus... 39 3. Die Autismusepidemie... 67 4. Autismus als neurologische Entwicklungsstörung... 87 5. Soziale Kommunikation: des

Vorwort Seite 5. Wie lese ich die Zigeunerkarten Seite 8. Die Bedeutung der Zigeunerkarten Seite 11

Inhalt Vorwort Seite 5 Wie lese ich die Zigeunerkarten Seite 8 Die Bedeutung der Zigeunerkarten Seite 11 Wir üben mit den Zigeunerkarten - en Beispiele Seite 40 Wir üben mit den Zigeunerkarten - Kehrbedeutungen

Inhalt Vorwort Seite 5 Wie lese ich die Zigeunerkarten Seite 8 Die Bedeutung der Zigeunerkarten Seite 11 Wir üben mit den Zigeunerkarten - en Beispiele Seite 40 Wir üben mit den Zigeunerkarten - Kehrbedeutungen

kino:class Programm 2

kino:class Programm 2 Sara The Dancer Tim Ellrich AT/D 12 Minuten Wannabe Jannis Lenz AT/D 29 Minuten FUCKING DRAMA Michael Podogil AT 17 Minuten kino:class 2017 Realität & Fiktion im Multiversum Schulvorstellungen

kino:class Programm 2 Sara The Dancer Tim Ellrich AT/D 12 Minuten Wannabe Jannis Lenz AT/D 29 Minuten FUCKING DRAMA Michael Podogil AT 17 Minuten kino:class 2017 Realität & Fiktion im Multiversum Schulvorstellungen

Das Gute, das Böse und die Wissenschaft

Evandro Agazzi Das Gute, das Böse und die Wissenschaft Die ethische Dimension der wissenschaftlich-technologischen Unternehmung Akademie Verlag Inhalt Vorwort 11 Einleitung 15 Die Autonomie der Wissenschaft

Evandro Agazzi Das Gute, das Böse und die Wissenschaft Die ethische Dimension der wissenschaftlich-technologischen Unternehmung Akademie Verlag Inhalt Vorwort 11 Einleitung 15 Die Autonomie der Wissenschaft

Foucaults "Was ist ein Autor" und "Subjekt und Macht"

Geisteswissenschaft Nicole Friedrich Foucaults "Was ist ein Autor" und "Subjekt und Macht" Eine Annäherung Essay Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg Lektürekurs Foucault Sommersemester 2011

Geisteswissenschaft Nicole Friedrich Foucaults "Was ist ein Autor" und "Subjekt und Macht" Eine Annäherung Essay Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg Lektürekurs Foucault Sommersemester 2011

D i e A k t e G r ü n i n g e r. A r b e i t s a u f g a b e n 1

D i e A k t e G r ü n i n g e r. A r b e i t s a u f g a b e n 1 Aufgabe A: Figuren und Szenen aus dem Film analysieren Wer sind die folgenden Figuren? Wie verhalten sie sich im Film? Inwiefern geht es

D i e A k t e G r ü n i n g e r. A r b e i t s a u f g a b e n 1 Aufgabe A: Figuren und Szenen aus dem Film analysieren Wer sind die folgenden Figuren? Wie verhalten sie sich im Film? Inwiefern geht es

Predigt zu Markus 9,14-21 "Ich glaube, hilf meinem Unglauben" Pfrin Martina Müller, 31. Oktober 2000, Muttenz Dorf, Jubiläum Goldene Hochzeit

Predigt zu Markus 9,14-21 "Ich glaube, hilf meinem Unglauben" Pfrin Martina Müller, 31. Oktober 2000, Muttenz Dorf, Jubiläum Goldene Hochzeit 1. Einleitung Ich möchte Sie heute dazu anstiften, über Ihren

Predigt zu Markus 9,14-21 "Ich glaube, hilf meinem Unglauben" Pfrin Martina Müller, 31. Oktober 2000, Muttenz Dorf, Jubiläum Goldene Hochzeit 1. Einleitung Ich möchte Sie heute dazu anstiften, über Ihren

Ein Tisch ist ein Tisch

Ein Tisch ist ein Tisch Eine Kurzgeschichte und ihre Verfilmung Eine -Literaturmappe zum GORILLA-Band Durch Nacht und Wind 2018 Peter Bichsel Peter Bichsel, 1935 geboren, ist ein Schweizer Schriftsteller,

Ein Tisch ist ein Tisch Eine Kurzgeschichte und ihre Verfilmung Eine -Literaturmappe zum GORILLA-Band Durch Nacht und Wind 2018 Peter Bichsel Peter Bichsel, 1935 geboren, ist ein Schweizer Schriftsteller,

SUBJEKT UND IDENTITÄT. Einführung in die Literaturtheorie silkehorstkotte.wordpress.com

SUBJEKT UND IDENTITÄT Einführung in die Literaturtheorie silkehorstkotte.wordpress.com Gliederung 1. Resümee und Fragen 2. Konzepte von Identität und Subjektivität 3. Das Problem des Naturalismus 4. Das

SUBJEKT UND IDENTITÄT Einführung in die Literaturtheorie silkehorstkotte.wordpress.com Gliederung 1. Resümee und Fragen 2. Konzepte von Identität und Subjektivität 3. Das Problem des Naturalismus 4. Das

I Das Sehen. 1. Sehen, was ist das?

I Das Sehen 1. Sehen, was ist das? Spontan antworten die meisten Menschen: Die Augen. Etwas tiefgründigere Personen drücken sich da schon genauer aus: Das Sehen sind die Bilder in den Augen. Doch lässt

I Das Sehen 1. Sehen, was ist das? Spontan antworten die meisten Menschen: Die Augen. Etwas tiefgründigere Personen drücken sich da schon genauer aus: Das Sehen sind die Bilder in den Augen. Doch lässt

Soziale Arbeit und Lebensführung: Einige sollensund strebensethische Reflexionen über den Gegenstand und die Funktion Sozialer Arbeit

Soziale Arbeit und Lebensführung: Einige sollensund strebensethische Reflexionen über den Gegenstand und die Funktion Sozialer Arbeit Fachöffentliche Tagung der Sektion Theorie- und Wissenschaftsentwicklung

Soziale Arbeit und Lebensführung: Einige sollensund strebensethische Reflexionen über den Gegenstand und die Funktion Sozialer Arbeit Fachöffentliche Tagung der Sektion Theorie- und Wissenschaftsentwicklung

Alfred Schütz und Karl Mannheim - Ein Vergleich zweier wissenschaftlicher Perspektiven

Geisteswissenschaft Alfred Schütz und Karl Mannheim - Ein Vergleich zweier wissenschaftlicher Perspektiven Studienarbeit Hausarbeit im an der TU-Berlin Alfred Schütz und Karl Mannheim Ein Vergleich zweier

Geisteswissenschaft Alfred Schütz und Karl Mannheim - Ein Vergleich zweier wissenschaftlicher Perspektiven Studienarbeit Hausarbeit im an der TU-Berlin Alfred Schütz und Karl Mannheim Ein Vergleich zweier

Oktober BSL- Nachrichten. Ergebnisse zur Studie Sprachmelodie und Betonung bei der Segmentierung gesprochener Sprache

Oktober 2015 BSL- Nachrichten Ergebnisse zur Studie Sprachmelodie und Betonung bei der Segmentierung gesprochener Sprache BSL-Nachrichten Oktober 2015 2 Ein herzliches Dankeschön! Wir möchten uns ganz

Oktober 2015 BSL- Nachrichten Ergebnisse zur Studie Sprachmelodie und Betonung bei der Segmentierung gesprochener Sprache BSL-Nachrichten Oktober 2015 2 Ein herzliches Dankeschön! Wir möchten uns ganz

Bernd Schorb, Medienpädagogik und Kommunikationswissenschaft eine notwendige und problematische Verbindung.

Bernd Schorb, Medienpädagogik und Kommunikationswissenschaft eine notwendige und problematische Verbindung. Exposé aus Medienpädagogik Themenfeld Wechselverhältnis Medientheorie Medienpädagogik Artikel

Bernd Schorb, Medienpädagogik und Kommunikationswissenschaft eine notwendige und problematische Verbindung. Exposé aus Medienpädagogik Themenfeld Wechselverhältnis Medientheorie Medienpädagogik Artikel

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Wahrnehmung und Wirklichkeit, Entscheiden und Handeln

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Wahrnehmung und Wirklichkeit, Entscheiden und Handeln Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Wir nehmen ein Edelweiß

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Wahrnehmung und Wirklichkeit, Entscheiden und Handeln Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Wir nehmen ein Edelweiß

Zu ihm ist man gepilgert. Wollte ihn erleben.

Johannes 1, 35-39 Am Tag darauf stand Johannes wieder da und zwei seiner Jünger. Und als Jesus vorüber geht, richtet er seinen Blick auf ihn und sagt: Seht, das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten

Johannes 1, 35-39 Am Tag darauf stand Johannes wieder da und zwei seiner Jünger. Und als Jesus vorüber geht, richtet er seinen Blick auf ihn und sagt: Seht, das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten

Beobachtung und fachliche Reflexion von Kindverhalten

Beobachtung und fachliche Reflexion von Kindverhalten In der öffentlichen Diskussion über Notwendigkeit und Richtung einer Reform der frühpädagogischen Praxis in Kindertageseinrichtungen stehen zurzeit

Beobachtung und fachliche Reflexion von Kindverhalten In der öffentlichen Diskussion über Notwendigkeit und Richtung einer Reform der frühpädagogischen Praxis in Kindertageseinrichtungen stehen zurzeit

Schulinterner Kernlehrplan EF PL Leonardo-da-Vinci-Gymnasium Köln-Nippes

Schulinterner Kernlehrplan EF PL Leonardo-da-Vinci-Gymnasium Köln-Nippes Thema 1: Kompetenzen: Was ist Philosophie? Welterklärung in Mythos, Naturwissenschaft und Philosophie Sachkompetenz (SK) - unterscheiden

Schulinterner Kernlehrplan EF PL Leonardo-da-Vinci-Gymnasium Köln-Nippes Thema 1: Kompetenzen: Was ist Philosophie? Welterklärung in Mythos, Naturwissenschaft und Philosophie Sachkompetenz (SK) - unterscheiden

Vier Interpretationsansätze zu Franz Kafka: Das Urteil

Germanistik Julia Siebert Vier Interpretationsansätze zu Franz Kafka: Das Urteil Studienarbeit Franz Kafka: Das Urteil. Vier Interpretationsansätze Julia Siebert Inhalt 1. Einleitung... 3 2. Das Urteil...

Germanistik Julia Siebert Vier Interpretationsansätze zu Franz Kafka: Das Urteil Studienarbeit Franz Kafka: Das Urteil. Vier Interpretationsansätze Julia Siebert Inhalt 1. Einleitung... 3 2. Das Urteil...

Warum Utilitaristen keine Fragen beantworten können. Andreas Müller Humboldt-Universität zu Berlin Matrikelnummer:

Warum Utilitaristen keine Fragen beantworten können Andreas Müller Humboldt-Universität zu Berlin Matrikelnummer: 503924 Email: yalu@gmx.com 06. Dezember 2006 Einleitung Die Frage, die ich in diesem Essay

Warum Utilitaristen keine Fragen beantworten können Andreas Müller Humboldt-Universität zu Berlin Matrikelnummer: 503924 Email: yalu@gmx.com 06. Dezember 2006 Einleitung Die Frage, die ich in diesem Essay

Internes Curriculum Praktische Philosophie

Internes Curriculum Praktische Philosophie Klassenstufen 5 und 6 (Insgesamt 9 Fragekreise) Fragenkreis 1: Folgende Themen sind obligatorisch: Klassenstufen 7 und 8 (Insgesamt 7 Fragekreise) Fragenkreis

Internes Curriculum Praktische Philosophie Klassenstufen 5 und 6 (Insgesamt 9 Fragekreise) Fragenkreis 1: Folgende Themen sind obligatorisch: Klassenstufen 7 und 8 (Insgesamt 7 Fragekreise) Fragenkreis

Nietzsches Philosophie des Scheins

Nietzsches Philosophie des Scheins Die Deutsche Bibliothek CIP-Einheitsaufnahme Seggern, Hans-Gerd von: Nietzsches Philosophie des Scheins / von Hans-Gerd von Seggern. - Weimar : VDG, 1999 ISBN 3-89739-067-1

Nietzsches Philosophie des Scheins Die Deutsche Bibliothek CIP-Einheitsaufnahme Seggern, Hans-Gerd von: Nietzsches Philosophie des Scheins / von Hans-Gerd von Seggern. - Weimar : VDG, 1999 ISBN 3-89739-067-1

03 Vier bis Sechs Themen Sendungen Beiträge die innerhalb einer Informationssendung mit drei bis fünf weiteren Themen gesendet werden.

Kategorienschema 1. Wichtigkeit des Themas 11 Art der Sendung Wird für alle Informationssendungen codiert. 01 Einthemensendung Alle Beiträge, die das Thema der ganzen Sendung sind, werden mit 01 codiert.

Kategorienschema 1. Wichtigkeit des Themas 11 Art der Sendung Wird für alle Informationssendungen codiert. 01 Einthemensendung Alle Beiträge, die das Thema der ganzen Sendung sind, werden mit 01 codiert.

Mein Tod als Chance - vom Nutzen der Sterblichkeit!

Mein Tod als Chance - vom Nutzen der Sterblichkeit! Eine lebendige Reflexion zum gesellschaftlichem und eigenem Umgang mit dem Themenkomplex Sterben, Tod und Trauer. Was könnte eine systemische Perspektive

Mein Tod als Chance - vom Nutzen der Sterblichkeit! Eine lebendige Reflexion zum gesellschaftlichem und eigenem Umgang mit dem Themenkomplex Sterben, Tod und Trauer. Was könnte eine systemische Perspektive

Die Auferstehung Jesu

Die Auferstehung Jesu Quellen: Lukas 24,13-32; 24,50-53; Johannes 20,24-29; 21,1-15 Schon vor seinem Tod hat Jesus gesagt, dass er auferstehen wird, aber nicht alle hatten ihn verstanden. Am Sonntag geht

Die Auferstehung Jesu Quellen: Lukas 24,13-32; 24,50-53; Johannes 20,24-29; 21,1-15 Schon vor seinem Tod hat Jesus gesagt, dass er auferstehen wird, aber nicht alle hatten ihn verstanden. Am Sonntag geht

Transkulturalität in der Entwicklungszusammenarbeit

Transkulturalität in der Entwicklungszusammenarbeit Herzlich Willkommen zum Impulsreferat: Transkulturalität in der Entwicklungszusammenarbeit im Kontext globalen und gesellschaftlichen Wandels und soziodemographischer

Transkulturalität in der Entwicklungszusammenarbeit Herzlich Willkommen zum Impulsreferat: Transkulturalität in der Entwicklungszusammenarbeit im Kontext globalen und gesellschaftlichen Wandels und soziodemographischer

"DIE URSPRÜNGLICHKEIT VON MANN & FRAU":

"DIE URSPRÜNGLICHKEIT VON MANN & FRAU": Die Ursprünglichkeit von Mann und Frau: In der griech. Mythologie um die Pandora, welche als die Allbegabte/ beschenkte, die erste Frau auf Erden, als Eva und auch

"DIE URSPRÜNGLICHKEIT VON MANN & FRAU": Die Ursprünglichkeit von Mann und Frau: In der griech. Mythologie um die Pandora, welche als die Allbegabte/ beschenkte, die erste Frau auf Erden, als Eva und auch

Ingo Pohn-Lauggas (Arbeitskreis Kulturanalyse, Wien): Die Wirklichkeit gesellschaftlicher Erfahrung Bildung und die Aufhebung des Alltagsverstands

Ingo Pohn-Lauggas (Arbeitskreis Kulturanalyse, Wien): Die Wirklichkeit gesellschaftlicher Erfahrung Bildung und die Aufhebung des Alltagsverstands Uwe Hirschfeld: Notizen zu Alltagsverstand, politischer

Ingo Pohn-Lauggas (Arbeitskreis Kulturanalyse, Wien): Die Wirklichkeit gesellschaftlicher Erfahrung Bildung und die Aufhebung des Alltagsverstands Uwe Hirschfeld: Notizen zu Alltagsverstand, politischer

DAS WESENTLICHE IST NICHT KÄUFLICH

DAS WESENTLICHE IST NICHT KÄUFLICH Vieles können wir mit Geld bekommen, das Wesentliche nicht. Alle wirklich wichtigen Dinge im Leben sind nicht käuflich: Verständnis, Zuneigung, Verbundenheit, Tiefe,

DAS WESENTLICHE IST NICHT KÄUFLICH Vieles können wir mit Geld bekommen, das Wesentliche nicht. Alle wirklich wichtigen Dinge im Leben sind nicht käuflich: Verständnis, Zuneigung, Verbundenheit, Tiefe,

Forschungsprojekt Stereotype Geschlechterrollen in den Medien Online Studie: Geschlechterrollenwahrnehmung in Videospielen

Forschungsprojekt Stereotype Geschlechterrollen in den Medien Online Studie: Geschlechterrollenwahrnehmung in Videospielen Hintergrund Videospiele stellen die in ihnen handelnden Figuren häufig stereotyp

Forschungsprojekt Stereotype Geschlechterrollen in den Medien Online Studie: Geschlechterrollenwahrnehmung in Videospielen Hintergrund Videospiele stellen die in ihnen handelnden Figuren häufig stereotyp

Einführung in die Literaturtheorie

Einführung in die Literaturtheorie GER Q-2,2+2, Q-6,2, O-2,3 ; L3 FW 6, 1-2 Prof. E. Geulen Neuere deutsche Literaturwissenschaft Sprechstunde: Montags, 18.00 19.00 h oder nach Vereinbarung Kontakt: sekretariat.geulen@lingua.uni-frankfurt.de

Einführung in die Literaturtheorie GER Q-2,2+2, Q-6,2, O-2,3 ; L3 FW 6, 1-2 Prof. E. Geulen Neuere deutsche Literaturwissenschaft Sprechstunde: Montags, 18.00 19.00 h oder nach Vereinbarung Kontakt: sekretariat.geulen@lingua.uni-frankfurt.de

Hey DU, ja, genau DU. da will DIR jemand einfach mal DANKE sagen. Schön, dass es DICH gibt

Hey DU, ja, genau DU. da will DIR jemand einfach mal DANKE sagen. Schön, dass es DICH gibt Es ist ein Geschenk des Universums, dass es DICH gibt Wenn DU diese Zeilen liest, dann bist genau DU gemeint.

Hey DU, ja, genau DU. da will DIR jemand einfach mal DANKE sagen. Schön, dass es DICH gibt Es ist ein Geschenk des Universums, dass es DICH gibt Wenn DU diese Zeilen liest, dann bist genau DU gemeint.

ABT.D: LITERATURGESCHICHTE

REALIEN ZUR LITERATUR ABT.D: LITERATURGESCHICHTE ROLF GÜNTER RENNER Peter Handke ]. B. METZLERSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG STUTTGART CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek Renner, Rolf Günter: Peter

REALIEN ZUR LITERATUR ABT.D: LITERATURGESCHICHTE ROLF GÜNTER RENNER Peter Handke ]. B. METZLERSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG STUTTGART CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek Renner, Rolf Günter: Peter

AUFGABE 1: TYPISCHE FILMFIGUREN

Seite 1 von 8 Materialien für den Unterricht zum Kurzfilm Nun sehen Sie Folgendes von Erik Schmitt und Stephan Müller Deutschland 2010, 5 Minuten, experimenteller Spielfilm AUFGABE 1: TYPISCHE FILMFIGUREN

Seite 1 von 8 Materialien für den Unterricht zum Kurzfilm Nun sehen Sie Folgendes von Erik Schmitt und Stephan Müller Deutschland 2010, 5 Minuten, experimenteller Spielfilm AUFGABE 1: TYPISCHE FILMFIGUREN

Guten Abend! Wie geht es Euch?

Guten Abend! Wie geht es Euch? Guten Abend! Wie geht es Dir? Kommunikationsmodelle. Ziel dabei ist es, die Zusammenhänge, Ebenen und Prozesse der Kommunikation möglichst einfach und in kleinerem Rahmen

Guten Abend! Wie geht es Euch? Guten Abend! Wie geht es Dir? Kommunikationsmodelle. Ziel dabei ist es, die Zusammenhänge, Ebenen und Prozesse der Kommunikation möglichst einfach und in kleinerem Rahmen

Ethik. Die Ethik oder Moralphilosophie befasst sich mit Aussagen über moralische Werte und moralische Handlungsnormen.

Die Ethik oder Moralphilosophie befasst sich mit Aussagen über moralische Werte und moralische Handlungsnormen. 1. Die normative oder präskriptive Ethik untersucht die Richtigkeit und Korrektheit der Aussagen

Die Ethik oder Moralphilosophie befasst sich mit Aussagen über moralische Werte und moralische Handlungsnormen. 1. Die normative oder präskriptive Ethik untersucht die Richtigkeit und Korrektheit der Aussagen

Tipps gegen Deine SCHREIBHEMMSCHWELLEN

Tipps gegen Deine SCHREIBHEMMSCHWELLEN Aloha, Manchmal sind das was unser Bauchgefühl uns sagt und das was der Kopf möchte, zwei verschiedene Paar Schuhe. Wenn dann noch die Meinung anderer hinzukommt,

Tipps gegen Deine SCHREIBHEMMSCHWELLEN Aloha, Manchmal sind das was unser Bauchgefühl uns sagt und das was der Kopf möchte, zwei verschiedene Paar Schuhe. Wenn dann noch die Meinung anderer hinzukommt,

Die kleine Videoschule

Auf die Schnelle Die kleine Videoschule Christoph Prevezanos DATA BECKER 3 Landschaften, Städte, Gebäude & Co. besser einfangen 3. Landschaften, Städte, Gebäude & Co. besser einfangen Besonders im Urlaub

Auf die Schnelle Die kleine Videoschule Christoph Prevezanos DATA BECKER 3 Landschaften, Städte, Gebäude & Co. besser einfangen 3. Landschaften, Städte, Gebäude & Co. besser einfangen Besonders im Urlaub

Einführung in die (Medizin-)Ethik

Wintersemester 2017/18 Vorlesung Ethik in der Medizin Einführung in die (Medizin-)Ethik Prof. Dr. Alfred Simon Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin Fallbeispiel: Sterbefasten Ein 90-jähriger

Wintersemester 2017/18 Vorlesung Ethik in der Medizin Einführung in die (Medizin-)Ethik Prof. Dr. Alfred Simon Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin Fallbeispiel: Sterbefasten Ein 90-jähriger

Das Fach Praktische Philosophie wird im Umfang von zwei Unterrichtsstunden in der 8./9. Klasse unterrichtet. 1

Werrestraße 10 32049 Herford Tel.: 05221-1893690 Fax: 05221-1893694 Schulinternes Curriculum für das Fach Praktische Philosophie in der Sekundarstufe I (G8) (in Anlehnung an den Kernlehrplan Praktische

Werrestraße 10 32049 Herford Tel.: 05221-1893690 Fax: 05221-1893694 Schulinternes Curriculum für das Fach Praktische Philosophie in der Sekundarstufe I (G8) (in Anlehnung an den Kernlehrplan Praktische

Schriftstellerin Katharina Hacker über ihre Schüchternheit

"Ich bin schüchtern, aber ich richte mich nicht mehr danach" Sie ist schüchtern, na und? Katharina Hacker kümmert sich nicht mehr drum Januar 2016 Dirk von Nayhauß Dirk von Nayhauß Welche Liebe macht Sie

"Ich bin schüchtern, aber ich richte mich nicht mehr danach" Sie ist schüchtern, na und? Katharina Hacker kümmert sich nicht mehr drum Januar 2016 Dirk von Nayhauß Dirk von Nayhauß Welche Liebe macht Sie

Georg Ruhrmann Jutta Milde Arne Freya Zillich (Hrsg.) Molekulare Medizin und Medien

Georg Ruhrmann Jutta Milde Arne Freya Zillich (Hrsg.) Molekulare Medizin und Medien Georg Ruhrmann Jutta Milde Arne Freya Zillich (Hrsg.) Molekulare Medizin und Medien Zur Darstellung und Wirkung eines

Georg Ruhrmann Jutta Milde Arne Freya Zillich (Hrsg.) Molekulare Medizin und Medien Georg Ruhrmann Jutta Milde Arne Freya Zillich (Hrsg.) Molekulare Medizin und Medien Zur Darstellung und Wirkung eines

Grundlagen der systemischen Beratung

Grundlagen der systemischen Beratung S.1 Was heißt eigentlich systemisch? Technisch gesprochen ist ein System eine aus mehreren Komponenten zusammengesetzte Einheit. Diese Komponenten sind aufeinander

Grundlagen der systemischen Beratung S.1 Was heißt eigentlich systemisch? Technisch gesprochen ist ein System eine aus mehreren Komponenten zusammengesetzte Einheit. Diese Komponenten sind aufeinander

A,4 Persönliches sich Mitteilen in der Gegenwart des Herrn (Schritt 4 und 5)

A: Bibel teilen A,4 Persönliches sich Mitteilen in der Gegenwart des Herrn (Schritt 4 und 5) Zur Vorbereitung: - Bibeln für alle Teilnehmer - Für alle Teilnehmer Karten mit den 7 Schritten - Geschmückter

A: Bibel teilen A,4 Persönliches sich Mitteilen in der Gegenwart des Herrn (Schritt 4 und 5) Zur Vorbereitung: - Bibeln für alle Teilnehmer - Für alle Teilnehmer Karten mit den 7 Schritten - Geschmückter

Modelle zum Handlungslernen

Modelle zum Handlungslernen Inhaltsübersicht 1. Ein kybernetische Modell der Handlung 2. Ein Modell der Handlungsregulation 3. Ein Modell der Wahrnehmung 4. Ein Modell des Lernens durch Handeln 5. Ein