Die Innovation - Kleben

|

|

|

- Susanne Kraus

- vor 7 Jahren

- Abrufe

Transkript

1 1 Anneliese Hagl Die Innovation - Kleben Aktuelles aus der Arbeitsgruppe Kleben des Fachverband Konstruktiver Glasbau - FKG Zusammenfassung Wesentliche Motivation zur Gründung der Arbeitsgruppe war, dass sich Silikonverklebungen - im Bauwesen seit langem bekannt - in den vergangenen Jahren einen großen Einsatzbereich auf dem Gebiet der Fassadenverglasung erobert haben. Vorrangiges Einsatzgebiet war lange Zeit fast ausschließlich die Abdichtung von Wetterfugen und der Randverbund von Isolierglaseinheiten. Aufgrund seiner Eigenschaften bietet der Werkstoff Silikon das Potenzial, über die Dichtwirkung hinaus, tragende Funktionen bei Fassadenkonstruktionen zu übernehmen. Eine Europäische Richtlinie (ETAG 002) regelt derzeit die konstruktiven Randbedingungen von Silikonen für linienförmige Verklebungen. Trotzdem ist das Wissen bezüglich der tatsächlichen mechanischen Eigenschaften von Silikon noch begrenzt, so dass beim Einsatz von Verklebungen mit beliebiger Fugengeometrie in großem Maß auf Versuche zurückgegriffen werden muss. Wirkliche Werkstoffkennwerte und gesetzmäßigkeiten, die ein ingenieurmäßiges Dimensionieren (Berechnen mit FEM) allgemeiner Fugengeometrien ermöglichen, sind zudem unbekannt. Der nach ETAG durchzuführende Zugversuch ist außerdem zur direkten Bestimmung der Festigkeitswerte von Silikon nur bedingt geeignet, da Randeffekte zur Spannungskonzentration in den Probekörpern führen und so Rückschlüsse auf das Festigkeitsverhalten des eigentlichen Werkstoffs nur eingeschränkt möglich sind. Das in der Arbeitsgruppe erarbeitete Versuchsprogramm dient dazu, durch das Zusammenspiel von Experiment (Werkstoffversuche) und Theorie (Nachrechnung mit FEM), theoretische Modelle für den Werkstoff Silikon zu entwickeln. Wesentliche Zielsetzung ist das Schaffen von Bemessungsdaten für komplexere Verklebungsgeometrien im Bereich des Structural Glazing. Durch das erlangte Wissen wird es künftig möglich sein: - Verklebungsgeometrien frei zu gestalten, - sie hinsichtlich eines möglichst günstigen Versagensmechanismus zu optimieren, - einfache Formeln und Kennwerte für den Entwurf beliebiger Verklebungen heranzuziehen, - umfangreiche Versuche bei jeder einzelnen Anwendung einzuschränken, bzw. zu vermeiden. Als Erweiterung des bisherigen Arbeitsprogramms ist vorgesehen in Kürze auch Verklebungen mit Duromeren (z. B. Acrylate, Epoxidharze) zu untersuchen. The Innovation Bonding, Conclusion Essential motivation for establishing the workgroup Bonding was that silicone bondings in the structural engineering well known - received a great importance in the past years regarding application for structural glazing. Long times the application of silicones was only the usage in weather sealings and for sealings of insulated glass units. Due to the special properties of silicone this material has certainly the potential, in addition to the weather seal purpose, to take over also load bearing functions. The European Technical Guideline ETAG 002 regulates actually the constructive requirements of line shaped silicone bondings. Nevertheless the knowledge of the real parameters of the pure material and its mechanical properties is very limited. This is the reason, that for using a silicone bonding, planed by engineering principles, experiments are necessary in wide areas. Reliable parameters and material properties are widely unknown, so the sizing of a general bonding geometry with using Finite Element Analysis is unsatisfactory. The ETAG test specimen for tension is moreover unsuitable for retrieving direct material properties, due to edge effects leading to stress concentrations within the specimen. Therefore getting real parameters of the silicone material out of this kind of tests is nearly impossible. In the working group focus has been given at the development of theoretical models for the material silicone by a combined approach of experiment (material tests) and theory (analysis by FEM). Main objective is the establishment of design criteria for complex bonding geometries by application of engineering principles in area of structural glazing. Based on the gained experience it will be possible in future: - to design arbitrary bonding geometries - to optimise them with respect to the most possible failure mechanism - to use simple formula and criteria for the design of arbitrary kinds of bondings - to limit extensive testing for each application. Extending the existing work program, it is envisaged in the short term to analyse bonding systems by duromer adhesives (e.g. acrylate, polyurethane).

2 2 1. Motivation und Ausgangssituation 1.1. Geklebt hat man schon immer Das Kleben ist eine der ältesten Verbindungstechniken überhaupt, selbst Ötzi war im Besitz eines prähistorischen Uhu gekocht aus Birkenwurzeln [1]. Hatten unsere prähistorischen Vorfahren oft zum Kleben keine Alternativen, da geeignete mechanische Verbindungsmethoden noch ihrer Entdeckung harrten, erscheint uns heute diese Verbindungstechnik als Anwendung im Bauwesen vordergründig als unsicher. Dennoch hat sich diese Technologie seit vielen Jahren im Automobilbau und in der Luft- und Raumfahrt ein weites Einsatzfeld erobert. Diverse Forschungsvorhaben beschäftigen sich derzeit daher mit der künftigen Anwendung der Klebetechnologie. Selbst im Bauwesen sind Klebstoffe seit sehr langer Zeit in Gebrauch. Bauwerke wie z. B. das Bicton Palm House in Devon (Bild 1) wären ohne Verklebung der Glasplatten mit den filigranen Eisenprofilen mit dem damals üblichen Klebstoff (Kitt - aus Leinöl und Kreide) in ihrer Transparenz nicht denkbar. Bild 1: Bicton Palm House, Devon, erbaut 1820 Fig. 1: Bicton Palm House, Devon, built in the year Motivation zur Gründung der Arbeitsgruppe Kleben des FKG Obwohl der Silikonwerkstoff über seine reine Dichtfunktion hinaus, überragende mechanische Eigenschaften gezeigt hat, steht dem Ausschöpfen der vollen Leistungsfähigkeit von Silikon im Bauwesen eine nur begrenzte Kenntnis der mechanischen Eigenschaften wie beispielsweise des Tragfähigkeitsvermögens entgegen. Als auf europäischer Ebene maßgebendes Regelwerk für die Auslegung von Verklebungen sei hier die ETAG No. 002 [2] genannt. Die DIN befasst sich allgemeiner mit der Auslegung von verklebten Fassadenkonstruktionen, sie ist jedoch in Deutschland nicht bauaufsichtlich eingeführt. Beide Regelwerke beziehen sich jedoch lediglich auf eine linienförmige Verklebungsgeometrie, sodass Fragen hinsichtlich der Auslegung allgemeinerer Verklebungsgeometrien offen bleiben. Ausgehend von der Anwendung einer komplexen tragenden Verklebung bei dem Neubau der Herz-Jesu-Kirche in München [3] stellte sich daher die Frage nach der tatsächlichen Tragfähigkeit des Werkstoffs Silikon und der ingenieurmäßigen Rahmenbedingungen für allgemeine Verklebungsgeometrien, die nach derzeitigem Stand der Technischen Regelung offen sind. Dies war der Ansatzpunkt für die Gründung der Arbeitsgruppe Kleben des FKG Stand des technischen Regelwerks Derzeit regelt die ETAG 002 (European Technical Approval Guideline: Richtlinie für Europäische Technische Zulassung) auf europäischer Ebene den Einsatz von tragenden Verklebungen für Glaskonstruktionen (Structural Sealant Glazing System: SSGS). Diese Richtlinie regelt den Einsatz für das Gesamtsystem einer lastabtragenden Glasfassade mit Vorgaben für die zu verklebenden Baustoffe. Die ETAG 002 stellt eine Rahmenrichtlinie dar, die Regeln für allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen auf Europäischer Ebene aufstellt. Diese Richtlinie geht dabei davon aus, dass als Verklebungsmaterial ein Silikon-Elastomer zur Anwendung kommt und die Klebefuge linienförmig ausgeführt wird. Sie bezieht sich nur auf den genau spezifizierten Anwendungsbereich tragender Verklebungen bei Glasfassaden und enthält auch Vorgaben zur Dimensionierung von linienförmigen Klebefugen. Eine Beurteilung von allgemeinen Verklebungen ist somit auf der Basis der ETAG 002 nur eingeschränkt möglich. Im Vorfeld der Ausarbeitung der ETAG 002 wurde durch die FMPA Stuttgart ein Forschungsvorhaben durchgeführt [4] mit dem Ziel, die Materialeigenschaften und Belastbarkeiten der Silikonklebstoffe zu ermitteln. Da hierbei Fragen hinsichtlich des Werkstoffs selbst offen blieben, wurde eine sehr vereinfachte Bemessungsvorschrift (umgangssprachlich Mickeymouse-Formel ) in die Technische Regel aufgenommen, mit der Festlegung auf rein linienförmige Verklebungen. Die ETAG 002 hat dem Einsatz von Structural Sealant Glazing (SSG) eine tragfähige technische Basis geschaffen; sie bietet jedoch für einen erweiterten Einsatz von Verklebungen eine nur ungenügende Basis, weshalb es wichtig ist weitere Forschungsaktivitäten auf dem Gebiet der Verklebung mit Silikonen zu entwickeln Übersicht über Klebstoffe Kennzeichen zahlreicher Klebstoffe sind lange Kettenmoleküle (Polymere), die beim Aushärten des Klebstoffs unterschiedlich stark untereinander vernetzt werden. Bild 2 dient als Übersicht über die Klebstoffe gegliedert nach ihrer Polymerart.

3 3 Thermoplaste keine Vernetzung warm verformbar Bild 2: Fig. 2: Heißklebstoffe Polymer-Klebstoffe Elastomere schwache Vernetzung gummielastisch Organische Elastomere Anorganische Elastomere PVB-Folie PUR Silikone Übersicht Polymerfamilien Overview of polymers Duromere starke Vernetzung spröde, hart Acrylate, Epoxidharze UHU Plus, Sekundenkleber Im Bauwesen finden derzeit im wesentlichen Klebstoffe aus dem Bereich der Elastomere Verwendung. Einsatzgebiet ist neben der tragenden Verklebung im Glasbau die Dichtfunktion von Elastomeren. Als Zwischenschichten in Verbundgläsern finden Thermoplaste (z. B. PVB-Folien) einen weit verbreiteten Einsatz. Vertreter aus der Gruppe der Duromere finden wir in Form von Kunstharzzusätzen in diversen veredelten Spezialmörteln oder als Verbundschicht im Glasbau. Weitere Einsatzmöglichkeiten von Duromeren sind Inhalt derzeit laufender Forschungsvorhaben. Die Arbeitsgruppe Kleben des FKG hat damit begonnen sich vorerst mit der erweiterten Anwendbarkeit tragender Verklebungen mit Silikonelastomeren beschäftigt, da diese Verklebungen bereits Inhalt technischer Regelungen sind. So sind die wesentlichen am Markt vertretenen Silikonklebstoffe auf europäischer Ebene zugelassen, was deren Einsatz im Bauwesen normativ ermöglicht. Eine Übersicht der des derzeitigen Stands dieser Europäischen Zulassung (European Technical Approval - ETA) ist Tabelle 1 zu entnehmen: Tabelle 1: Table 1: Übersicht über derzeit gültige Europäische Zulassungen (ETA) für Glas-Metallverklebungen Overview of actual valid European Technical Approvals for adhesives for metal and glass 1.5. Besondere Eigenschaften von Silikonelastomeren Plant man den Einsatz von tragenden Verklebungen, sieht man sich häufig mit der Meinung konfrontiert, dass Verklebungen generell nicht ausreichend dauerhaft wären. Die Gruppe der Silikon-Elastomere weist zwar ein mechanisch vergleichbares Verhalten wie organische Elastomere (z. B. Polyurethane) auf, jedoch unterscheiden sie sich wesentlich in ihrem chemischen Aufbau. Die Polymerketten der Moleküle bestehen bei Silikonen aus Silizium- und Sauerstoffatomen in wechselnder Anordnung. Herkömmliche Elastomere besitzen dagegen ein Gerüst aus Kohlenstoffatomen. Die Bindungsenergie zwischen Silizium und Sauerstoff führt zu einer äußerst stabilen Bindung, was zu den besonderen Eigenschaften von Silikonen führt. Am bedeutendsten ist hier sicherlich die hohe Temperaturbeständigkeit, verbunden mit einer niedrigen Glasübergangstemperatur bei welcher der Werkstoff in einen glasartig harten (eingefrorenen) Zustand übergeht. Silikone weisen eine geringe Änderung ihrer physikalischen Eigenschaften über einen weiten Temperaturbereich von -60 C bis +150 C auf, woraus sich ein entsprechend großer Einsatztemperaturbereich ergibt. Für die Anwendung folgt aus den starken chemischen Bindungen der Silikon-Kettenmoleküle eine geringe chemische Reaktivität (= Angreifbarkeit) und daher eine exzellente Beständigkeit gegen Sonnenlicht, Hitze, Ozon und Schwefeldioxid. Damit entkräftet der Werkstoff Silikon das weit verbreitete Vorurteil, dass er nicht ausreichend tragsicher oder dauerhaft sei. Außerdem weisen Silikone die Fähigkeit auf, wegen ihres Aufbaus eine chemische Bindung zu Glasoberflächen herzustellen. Mit diesen hervorragenden und innerhalb der elastischen Klebstoffe besonderen Eigenschaften begründet sich die Beschränkung auf Silikonklebstoffe innerhalb der ETAG 002. Seit langem haben sich Silikone, auf Grund ihrer besonderen Eigenschaften, eine weite Verbreitung bei Spezialanwendungen erobert. So sind z. B. am Hitzeschild des Space Shuttle Orbiters die Spezialkeramikkacheln mit Silikonklebstoffen befestigt und auch die Spuren des ersten Menschen auf dem Mond stammen von Sohlen mit Silikonen. Hinsichtlich des Verhaltens bei Brandeinwirkung erweisen sich Silikone als äußerst gutmütig. Die an der Oberfläche der Verklebung durch Brandeinwirkung sich bildende Schicht aus Siliziumdioxid ist chemisch gesehen eine Sandschicht, welche die darunter liegende Verklebung vor weiterer Beeinträchtigung schützt. Erfahrungen bei verklebten Fassaden, die ursprünglich nicht für die Aufnahme von Explosionslasten geplant waren, haben darüber hinaus gezeigt, dass eine elastische Verklebung sehr gut geeignet ist, explosionsschützende Verglasungen in ihrer Lage zu halten, wobei durch die Verklebung große Verformungen aufgenommen werden können, ohne dass die betroffene Scheibe sich aus dem Rahmen löst.

4 4 2. Die Arbeitsgruppe Kleben im FKG 2.1. Beteiligte Mitglieder Die Mitglieder der Arbeitsgruppe rekrutieren sich aus Mitgliedern des FKG, dreier Hochschulen sowie Vertretern der Klebstoffhersteller. Diese Mitgliederstruktur innerhalb der Arbeitsgruppe ermöglicht die Einbeziehung der verschiedenen Interessen der Teilnehmer und verspricht eine große Effizienz der Gruppe. Zusätzlich eröffnete sich durch die Bereitschaft von drei Instituten sich an der Durchführung der Versuche zu beteiligen, eine zusätzliche Absicherung der Ergebnisse, die mit unter-schiedlichen Prüfapparaturen und Versuchsanordnungen durchgeführt wurden. Klebstoffe Tabelle 2: Table 2: Firma Teilnehmer Aufgaben Glas Trösch T. Baumgärtner Kleinprüfkörper J. Gartner Fassadenbau F. Heger Kleinprüfkörper Dorma Glas T. Vogler Berechnungen Mero K. Havemann Berechnungen Wagener Gruppe W. Wies Kleinprüfkörper Saint-Gobain A. Wittenkämper Kleinprüfkörper A. Hagl Ingenieurges. mbh Ingenieurbüro Becker A. Hagl Berechnungen H.-R. Becker Mitglieder der Arbeitsgruppe Kleben Members of the Working Group Bonding Berechnungen Glasconsult R. Hess Beratung TU Dresden FH München FH Rosenheim Sika (vorm. Wacker) Dow Corning B. Weller Ö. Bucak H. Feldmeier U. Müller S. Sitte Lieferung Silikon Lieferung Silikon 2.2. Werkstoffe Als im Konstruktiven Glasbau relevante Werkstoffe stehen zwei zweikomponentige Silikonklebstoffe im Mittelpunkt der Untersuchung, welche den Structural Glazing Bereich Glasbe- und Ver- Fassaden- arbeitung, bau Ingenieurbüros Versuchsdurchführung Versuchsdurchführung Hochschulen Versuchsdurchführung Silikonklebstoff DC 993 Typ Elastosil SG 500 DC 895 2K 1K Hersteller Dow Corning SIKA Dow Corning ETA ETA-01/0005 ETA-03/0038 ETA-01/0005 σ des 0,14 MPa 0,14 MPa 0,14 MPa τ des 0,11 MPa 0,105 MPa 0,14 MPa Τ Dauer 0,011 MPa 0,0105 MPa -* * bei einkomponentigen Klebstoffen keine Zulassung von Dauerlasten Tabelle 3: Zulässige Spannungen für Silikonklebstoffe Table 3: Design stress for silicone adhesives abdecken. Die derzeit zulässigen Beanspruchungen sind in den ETAs dieser Werkstoffe enthalten, die in Tabelle 3 zusammengestellt sind. Der wesentliche Unterschied zwischen ein- und zweikomponentigen Klebstoffen besteht darin, dass einkomponentige Klebstoffe den Luftzutritt zur Aushärtung benötigen, was die mögliche Verklebungsgeometrie einschränkt. Hierdurch erklärt sich die Forderung nach einer Fugengeometrie von Luftbreite / Verklebungstiefe von ca. 3/1. Zweikomponentige Klebstoffe bieten hier den Vorteil einer freien Fugengestaltung, da die Aushärtung chemisch über das reaktive Zusammenwirken beider Komponenten erfolgt. Daher fiel die Wahl auf die folgenden zweikomponentigen Hochleistungs-Klebstoffe: - DC 993, Dow Corning - ELASTOSIL SG 500, Sika (vormals Wacker) Die vorläufige Beschränkung der Klebstoffauswahl auf Silikone begründet sich mit der mittlerweile gut 20-jährigen Erfahrung im Bauwesen mit dieser Werkstoffgruppe und der hiermit verbundenen relativ hohen Akzeptanz seitens der Bauaufsicht. 3. Forschungsprogramm - Übersicht 3.1. Übersicht über den Forschungsumfang Das Forschungsprogramm gliedert sich in sechs Arbeitsabschnitte mit den folgenden Inhalten: Arbeitspaket 0 / Vorarbeiten Übersicht heute verwendeter Klebstoffe Als Ausgangsbasis der Forschungsaktivitäten wird zur Dokumentation der Leistungsfähigkeit der Verklebungstechnik im konstruktiven Glasbau der Stand der derzeitigen Technik zusammengetragen. Hierzu werden die heute verfügbaren Klebstoffe mit ihren derzeit bekannten Eigenschaften charakterisiert und zusammengestellt. Arbeitspaket 1 Experimentelle Basis Das erste experimentelle Arbeitspaket hat die Aufgabe, über geeignete Werkstoffversuche das Werkstoffverhalten (Tragfähigkeit und Versagen) der Silikonwerkstoffe möglichst allgemein qualitativ und quantitativ zu beschreiben. Die experimentellen Ergebnisse bilden die Basis für das gesamte Paket, insbesondere für die aufzustellenden Werkstoffgesetze. Arbeitspaket 2 Theoretische Vorhersagemodelle Mit Hilfe moderner Berechnungsmethoden werden theoretische Ansätze und numerische Verfahren zur Beschreibung des Werkstoffs Silikon ermittelt. Ziel ist die Erarbeitung eines Werkstoffmodells des Silikons, welche Aussagen über das Tragverhalten unter komplexer, dreidimensionaler Beanspruchung ermöglicht.

5 5 Arbeitspaket 3 Rechnerische Tragfähigkeit Mit den Ergebnissen der vorausgehenden Untersuchungen werden allgemeine Verklebungsgeometrien hinsichtlich ihrer Tragfähigkeit analysiert. Der Einfluss der Verklebungsgeometrie und verschiedener Klebstoffdicken wird hierbei für unterschiedliche repräsentative Verklebungsgeometrien untersucht. Zum Einsatz gelangen hier marktübliche allgemeine FE-Programme. Arbeitspaket 4 Experimentelle Untersuchungen von Klebeverbindungen Ausgewählte Geometrien von Klebeverbindungen werden experimentell auf ihr Tragverhalten und ihren Versagensmechanismus untersucht. Die hierbei erzielten Versuchsergebnisse werden mit den rechnerischen Vorhersagen verglichen. Eine Validierung der theoretischen Modelle für praxisrelevante Verklebungen wird hierdurch ermöglicht. Arbeitspaket 5 Praxisgerechte Umsetzung Als Brücke zwischen den erarbeiteten Ergebnissen und den Anforderungen aus der Praxis werden Regeln für die Anwendung von Verklebungen in der Praxis erarbeitet. Auf der Basis der Berechnungen können vereinfachte Bemessungsregeln und Anwendungsgrenzen für allgemeinere Verklebungsgeometrien aufgestellt werden Derzeitiger Stand der Aktivitäten Derzeit sind innerhalb des Arbeitspaket 3 diverse vergleichende Berechnungen für verschiedene Verklebungsgeometrien durchgeführt worden. Die Frage nach einer Explosionssicherung von Fassaden mit verklebten Scheiben hat dazu geführt, dass weitere Werkstoffversuche unter hohen Belastungsgeschwindigkeiten in das Versuchsprogramm aufgenommen wurden. Erste Ergebnisse an punktuellen Verklebungen konnten bereits an der Fachhochschule in München gewonnen werden. 4. Werkstoffversuche 4.1. Auswahl geeigneter Versuche und Prüfkörper Hinsichtlich der Auswahl geeigneter Werkstoffversuche sind insbesondere solche Versuche interessant, die Aussagen zu einfachen Spannungs-Dehnungs- Beziehungen erlauben. Dies bedeutet, dass Versuchskörper auszuwählen sind, welche die wünschenswerten Werkstoffzustände möglichst homogen innerhalb des Messbereichs aufweisen. Klassische Versuche hierzu sind Zug-, Druck- und Schubversuche. Weiterführende Versuche wie bidirektionale Zugversuch oder Kompressionsversuche wären für nahezu inkompressible Werkstoffe wie Silikon von großer Bedeutung. Aus Kostengründen erfolgte hier allerdings eine Beschränkung auf die zuerst genannten Versuche. Diese wurden bei den beteiligten Instituten mit unterschiedlichen Prüfapparaturen und Messmethoden (optische und mechanische Wegaufnehmer, unterschiedliche Prüfmaschinen) generell bis zum Versagen durchgeführt. Für die Auswahl der Prüfkörper können bereits bekannte Prüfkörpergeometrien, bzw. einfach herzustellende Prüfkörper ausgewählt werden. Ohne diese Basis von reinen Werkstoffversuchen wären Aussagen zu den Materialparametern mit ausreichender Genauigkeit unmöglich Zugprüfkörper Die Werkstoffversuche für Zug wurden an Prüfkörpern S1 nach DIN [5] durchgeführt. Da bekannt ist, dass der kleine Querschnitt der Versuchskörper auf Grund der geringen Werkstoffsteifigkeit eine gewisse Problematik bei der Versuchsauswertung mit sich bringt, wurde die Dicke der Prüfkörper (nach Norm 2 mm) auf 4 mm erhöht. Dies ermöglicht gerade noch ein Ausstanzen der Prüfkörper mit den Stanzeisen nach DIN Bild 3 zeigt diesen Prüfkörper. Bild 3: Fig. 3: Zugversuchskörper Specimen for tension test Bei der Durchführung der Versuche wurde nach der ersten Belastung eine Entlastung und unmittelbar danach eine Wiederbelastung durchgeführt. Bei anderen Elastomeren zeigt sich hierbei der so genannte Mullinseffekt [6]. Der Mullinsefekt erklärt sich an Hand des typischen Aufbaus der Silikonwerkstoffe wie in Bild 4 dargestellt, über das Lösen und Bilden temporärer Bindungen unter Deformation. Es sollte untersucht werden, ob dieser Effekt auch bei den untersuchten Silikonelastomeren auftritt und wie er sich äußert. Bild 4: Fig. 4: Aufbau von Silikonelastomeren Structure of silicone elastomers Temporäre Verbindungen Feste Verbindungen

6 6 Silikone kann man sich vereinfacht als Knäuel von langen Kettenmolekülen vorstellen, die untereinander mit unterschiedlich festen Verbindungen verknüpft sind. Die fixen Bindungen der Kettenmoleküle (chemische Bindungen) reißen bei hohen Lasten auf und führen daher zum Materialversagen. Neben diesen Bindungen existieren temporäre Bindungen der Kettenmoleküle untereinander, die sich bereits bei einem geringen Lastniveau lösen und in der Lage sind sich neu zu verknüpfen (physikalische Bindungen). Damit lässt sich der Mullinseffekt, wie in Bild 5 dargestellt, erklären. Aus dem vorgefundenen Verhalten der Silikone lässt sich ableiten, dass der Vorbelastungsgeschichte bei der Bemessung der Verklebungen offensichtlich keine wesentliche Bedeutung zukommt, wenn die Beanspruchungsart nicht wechselt Druckprüfkörper Bei der Auswahl der Druckprüfkörper (Bild 7) ist zum einen eine ausreichende Sicherheit gegen Ausknicken erforderlich, andererseits sollten die Prüfkörper einfach herzustellen sein. Die Wahl der Geometrie erfolgte daher unter pragmatischen Gesichtspunkten. Die Herstellung erfolgte in einer marktüblichen Kunststoffkartusche mit einem Innendurchmesser von 46,3 mm mit einer Höhe von 20 mm. Um eine möglichst reibungsfreie Lagerung in der Prüfmaschine zu erreichen, wurden die Versuchskörper zwischen Teflonscheiben in der Prüfmaschine eingespannt. H = 20 mm Zweite Belastung D = 46,3 mm Bild 5: Fig. 5: Erste Belastung Mullins Effekt Mullins effect Entlastung Weg Schubprüfkörper Für die Schubprüfkörper konnte auf den Prüfkörper nach ETAG 002 (Bild 6) zurückgegriffen werden. Zwar zeigt dieser Prüfkörper unter Schublast eine gewisse Randverwölbung, die zur Abweichung vom perfekten Schubspannungszustand führt. Vorteilhaft ist jedoch, dass für diesen Versuchsaufbau bereits eine breite Datenbasis der Klebstoffhersteller als Vergleich zur Verfügung steht. Bild 7: Fig. 7: Druckprüfkörper Specimen for compression test 4.2. Ergebnisse der Versuche Zugversuche Bild 8 zeigt zerstörte Versuchskörper (Versuchsdurchführung FH München). Zu erkennen ist, dass wie erforderlich, das Versagen innerhalb der Messstrecke auftritt. Beide untersuchte Materialien erreichen eine annähernd gleiche Bruchlast von ca. 38 N bei Dehnungen im Bereich von % bezogen auf die Ausgangslänge der Messstrecke. Material 1 Bild 6: Fig. 6: 12 mm 12 mm 50 mm Silikonwerkstoff Schubprüfkörper Specimen for shear test 50 mm Material 2 Bild 8: Fig. 8: Zerstörte Zugversuchskörper Failed specimen for tension test Die Bilder 9 und 10 zeigen die Versuchsergebnisse der Zugversuche aller Institute für die untersuchten Materialien. Festgestellt werden kann, dass beide Materialien ein ähnliches globales Verhalten aufweisen. Darüber hinaus sind die Messergebnisse vergleicht man die Resultate der Institute untereinander in sich konsistent.

7 7 - N Zugversuche über weite Bereiche nahezu linear verlaufen. Ein Unterschied ist hinsichtlich der Neigung der Kurven zu erkennen. Hier zeigt die Kurve für Material 2 wie bereits im Zugversuch festgestellt eine geringere Steifigkeit in Form einer flacheren Neigung als Material 1. Hinsichtlich der Bruchlasten stimmen die Werte zwischen Material 1 und 2 ungefähr überein und betragen ca. 430 N für den untersuchten Prüfkörper. Messkurven aller Institute Bild 9: Zugversuchsergebnisse Werkstoff 1 Fig. 9: Tension test results material 1 Bild 12: Zerstörter Schubprüfkörper Fig. 12: Failed specimen for shear test - N Bild 10: Zugversuchsergebnisse Werkstoff 2 Fig. 10: Tension test results material 2 Messkurven aller Institute Vergleicht man die Messergebnisse der beiden Materialien, unterscheiden sie sich vor allem im Anfangsbereich hinsichtlich der Anfangssteifigkeit. Bild 11 zeigt dies beispielhaft an den Ergebnissen eines Instituts. Material 1 Material Bild 13: Schubversuchsergebnisse Vergleich Material 1 u. 2 Fig. 13: Shear test results comparison material 1 u Druckversuche Bild 14 zeigt einen Prüfkörper der bei 153 kn seine Druckbruchlast erreicht hat. Bei der Betrachtung der Ergebnisse der Druckversuche stellt man fest, dass die Ergebnisse deutlich von den Reibungsverhältnissen der Einspannstellen in die Prüfmaschine abhängen. Material 1 Material Bild 11: Zugversuchsergebnisse Vergleich Material 1 u. 2 Fig. 11: Tension test results comparison material 1 u Schubversuche Das Versagen der Schubprüfkörper ist aus Bild 12 zu entnehmen. Betrachtet man die Messergebnisse der Schubversuche beider Werkstoffe (Bild 13), so fällt auf, dass die Kurven im Gegensatz zu den Ergebnissen der Bild 14: Zerstörter Druckprüfkörper, Bruchlast 153 kn Fig. 14: Failed specimen for compression test, 153 kn

8 8 Vereinfacht lässt sich sagen, dass mit zunehmender Haftung / Reibung der Oberflächen eine höhere Steifigkeit im Versuchsergebnis auftritt. An der FH München wurden verschiedene Oberflächenbedingungen untersucht, wobei das steifere Verhalten bei einer Lagerung der Versuchskörper ohne Oberflächenbehandlung und damit mit großer Reibung (= Behinderung der Querkontraktion) festgestellt wird. Das nachgiebigste Verhalten ist bei der Lagerung der Versuchskörper unter Benetzung der Oberflächen mit einem Tensid festzustellen. Zwischen diesen beiden Werten liegen jeweils die Ergebnisse für die Lagerung der Versuchskörper mittels Teflonscheiben (Bilder 15 u. 16) ohne Teflon Tensid Bild 15: Druckversuchsergebnisse, Vergleich verschiedener Lagerbedingungen beim Versuch, Material 1 Fig. 15: Compression test results, comparison of different surface conditions during test, material ohne Teflon Tensid Bild 16: Druckversuchsergebnisse, Vergleich verschiedener Lagerbedingungen beim Versuch, Material 2 Fig. 16: Compression test results, comparison of different surface conditions during test, material 2 Festgestellt werden kann auch, dass die Messergebnisse zwischen den einzelnen Instituten deutlich streuen. Die Ergebnisse sind jedoch insoweit konsistent, dass der Werkstoff 1, der sich im Zugversuch als steifer erwiesen hat, generell auch im Druckversuch ein steiferes Verhalten zeigt (Bild 17) Material 1 Material 2 Bild 17: Charakteristische Gestalt- und Volumenänderungszustände Fig. 17: Characteristic shape- and volume deformation states 4.3. Nullpunktdiskussion der Ergebnisse Die Auswertung der Versuchsdaten hat Fragen hinsichtlich der Kurvenbereiche am Anfang der Messstrecke aufgeworfen. Durch die geringen Prüfkörperquerschnitte insbesondere der Zugproben (4 x 6 mm) und der daher sehr geringen Lasten beim Anfahren der Versuchsapparatur treten Ungenauigkeiten in den Messergebnissen auf, die sich durch Reibungskräfte und Schlupf beim Anfahren der Versuche begründen. Für den Vergleich mit theoretischen Ergebnissen waren die Kurven der Messergebnisse anzupassen. 5. Werkstoffmodelle für Silikon 5.1. Phänomene beim Verkleben mit Silikon Bei Silikonelastomeren handelt es sich um eine Werkstoffgruppe mit nahezu vollständiger Inkompressibilität. Inkompressibilität bedeutet eine Volumenkonstanz des Werkstoffs unter Last wie zum Beispiel unter hydro-statischem Druck. Hieraus begründet sich eine Querkontraktionszahl von ν 0,5. Dies führt zu deutlichen Koppeleffekten in den Spannungen bei behinderter Querkontraktion und einer hohen Steifigkeit beim Einschließen des Materials, was an den Bauteilberechnungen nachfolgend noch aufgezeigt werden kann. Wird die Querkontraktion nicht behindert (z. B. reine Schubbelastung oder unidirektionaler Zug), reagiert eine Verklebung mit deutlichen Verformungen (Bild 18) wie auch an den Zugversuchsergebnissen erkennbar ist. Diese großen Verformungen gehen bei der Entlastung zurück und sind somit elastischer Natur. Ein derartiges Verhalten nahezu perfekte Inkompressibilität und große Elastizität lässt sich durch sogenannte hyperelastische Materialgesetze beschreiben.

9 9 Gestaltänderung, z. B. Schubbelastung Volumenänderung, z. B. Druckbelastung unter Querkontraktionsbehinderung Bild 18: Charakterist. Gestalt- und Volumenänderungszustände Fig. 18: Characteristic shape- and volume deformation states 5.2. Hyperelastische Materialgesetze Für kleine Dehnungen linear-elastischer und isotroper Materialien kommt im allgemeinen das Hooke sche Gesetz [7] zur Anwendung, das durch zwei Werkstoffparameter üblicherweise Elastizitätsmodul E und Querkontraktionszahl ν definiert ist. Aus E-Modul und Querkontraktionszahl lassen sich zusätzliche Kenngrößen wie Schubmodul G und Kompressionsmodul K nach den folgenden einfachen Zusammenhängen ableiten: E E E E G = G K = 2(1+ ν ) 3 2 3(1 2ν ) Für den Grenzfall inkompressiblen Materialverhaltens lässt sich zeigen, dass die Querkontraktionszahl den Wert 0.5 erhält. Es gilt dann: ν = 0,5 Für Elastomere ist charakteristisch, dass sie großen Dehnungen unterworfen werden können. Um auch den Bereich großer Dehnungen mit einem Materialgesetz abdecken zu können, kommen hierbei hyperelastische Materialgesetze zur Anwendung, die auf Dehnungsenergieausdrücken basieren. Da Spannungen und Dehnungen bei großen Verformungen nicht mehr eindeutig definiert sind für die Spannungsermittlung ändert sich die Bezugsquerschnittsfläche, während für die Dehnung sich die Bezugslänge ändert sind die Dehnungsenergien oft in Invarianten I 1, I 2 und I 3 des Deformationstensors oder in Streckungen λ 1, λ 2 und λ 3 definiert [8], deren Definition für große Dehnungen eindeutig ist. Eine große Familie von Dehnungsenergien W stellen dabei Polynominalfunktionen der Invarianten dar, deren bekanntester Vertreter das Gesetz nach Mooney-Rivlin ist mit I i als Invariante des Deformationstensors. W =W I, I, ) ( 1 2 I3 E G = 3 K Eine alternative Formulierung für W, basierend auf Funktionen der Streckungen in den Hauptdehnungsrichtungen, ergibt sich nach Ogden wie folgt: l i W = W ( λ 1, λ2, λ3 ), λi = loi l i : deformierte Länge l 0i : undeformierte Länge Im Rahmen der theoretischen Aktivitäten der Arbeitsgruppe Kleben wurde der Schwerpunkt auf Polynominalgesetze gelegt, aus deren allgemeiner Schreibweise sich die folgenden inkompressiblen Sonderfälle ableiten lassen: Allgemein: m W = c I 3) ( I 3) m n mn( 1 2 Mooney-Rivlin W = c I 3) + c ( I 3) 10( Neo-Hook W = c I 3) c nm : Materialkoeffizienten 10 ( 1 Aus den Dehnungsenergiefunktionen lassen sich durch einmaliges Ableiten nach der Dehnung die zugehörige Spannung und durch zweimaliges Ableiten die Steifigkeit berechnen. Wie schon erwähnt, sind Spannungs- und Dehnungsdefinitionen im Fall großer Verformungen nicht eindeutig. Üblicherweise werden bei den gängigen FE- Programmen Cauchy-Spannungen, die auch als wahre Spannungen bezeichnet werden, da sie sich auf die aktuellen Bezugsquerschnitte beziehen, und logarithmische Dehnungen auch als natürliche Dehnungen bezeichnet ausgegeben Nachrechnung der Versuchsergebnisse Die Versuche wurden im nächsten Arbeitspaket mit verschiedenen am Markt gängigen FE-Programmen mit unterschiedlichen hyperelastischen Materialgesetzen nachgerechnet. Die Forderung an die Materialmodellierung der Nachrechnung von Zug-, Druckund Schubversuch ist hierbei, dass ein Materialgesetz konsistente Ergebnisse im Vergleich zu den Messergebnissen liefert. Bei diesen theoretischen Untersuchungen kamen die in Tabelle 4 aufgeführten Programme zum Einsatz: In wie weit die zum Teil komplexen Ansätze für baupraktische Berechnungen künftig relevant sind oder sich für die praktische Anwendung vereinfachen lassen, wird sich aus der Weiterführung der Bauteilversuche n

10 10 ergeben, die mit den jeweiligen Materialgesetzen im Arbeitspaket 3 und 4 vorhergesagt bzw. nachgerechnet werden. Fe-Programm Anwender Materialgesetz Ansys Nastran for Windows Sofistik Tabelle 4: Table 4: Dorma Glas, T. Vogler A. Hagl Ingges. mbh, A. Hagl Ing. Büro Becker, H.R. Becker Übersicht, eingesetzte FE-Programme Overview, applied FE-programs Neo_Hook Mooney Rivlin, erweitert Mooney Rivlin Zugversuche Bei der Nachrechnung der Zugversuche der verschiedenen Mitglieder der Arbeitsgruppe (Bilder 19-22) wird der Unterschied der verschiedenen gewählten Materialgesetze besonders bei Material 1 deutlich. Dieses zeichnet sich dadurch aus, dass die Versuchskurven im oberen Bereich einen Wendepunkt im Kurvenverlauf aufweisen. Hier bedarf es beim Ansatz der Materialgesetze für den Bereich großer Dehnungen eines erweiterten quadratischen Terms was aus den Ergebnissen in Bild 21 erkennbar ist. Jedoch liefert selbst der einfache Ansatz nach Neo-Hook (Bild 20) in weiten Bereichen mit der Versuchskurve eine gute Übereinstimmung. Bei Material 2 ist der vor beschriebene FE Analyse Messergebnisse Bild 21: Nachrechnung Zugversuch Material 1, Hagl Fig. 21: Analysis tension test material 1, Hagl Wendepunkt nicht erreicht (Bild 22), sodass die Grundformulierung nach Mooney-Rivlin oder Neo-Hook als ausreichend gesehen wird. FE Analyse Messergebnisse Bild 22: Nachrechnung Zugversuch Material 2, Hagl Fig. 22: Analysis tension test material 2, Hagl FE Analyse Messergebnisse Bild 19: Nachrechnung Zugversuch Material 1, Becker Fig. 19: Analysis tension test material 1, Becker Schubversuche Wie schon die Versuchsergebnisse, zeigen auch die analytischen Werte der Nachrechnung der Schubproben (Bilder 23 und 24) einen nahezu linearen Verlauf der Last- Weg-Kurve. Erkennbar wird, dass sich bei Material 1 eine deutliche Krümmung nach oben, bei Material 2 jedoch eine geringe Krümmung nach unten ergibt. FE Analyse Messergebnisse Bild 20: Nachrechnung Zugversuch Material 1, Vogler Fig. 20: Analysis tension test material 1, Vogler FE Analyse Messergebnisse Bild 23: Nachrechnung Schubversuch Material 1, Hagl Fig. 23: Analysis shear test material 1, Hagl

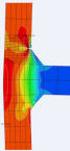

11 11 FE Analyse Messergebnisse Bild 24: Nachrechnung Schubversuch Material 2, Hagl Fig. 24: Analysis shear test material 2, Hagl Druckversuche Die Nachrechnung der Druckversuche gestaltet sich dahingehend schwierig, dass die jeweilig herrschenden Reibungsbedingungen aus der Versuchsanordnung nicht ausreichend genau bekannt sind. Ausgehend von der Überlegung, dass es für die Lagerung an den Kontaktflächen einen oberen (reibungsfrei) und einen unteren Grenzwert (voll haftend) gibt, spannen die Ergebnisse dieser Randbedingungen einen Korridor auf, in dem die gefundenen Versuchsergebnisse eingeschlossen sein müssen. Bild 25 zeigt stellvertretend die Ergebnisse der Berechnungen für Material 1 im Vergleich zur Lagerung der Prüfkörper mit Teflon Grenzfall Ideal gleitend Grenzfall Ideal haftend FE Analyse Messergebnisse Bild 25: Nachrechn. Druckversuch Mat. 1, Teflonlagerung, Hagl Fig. 25: Analysis compression test mat. 1, teflon support, Hagl Schlussfolgerung Die Nachrechnungen zeigen auf, dass es möglich ist mit üblichen allgemeinen FE-Programmen Silikonwerkstoffe mit guter Übereinstimmung zu den Versuchsergebnissen zu berechnen. 6. Untersuchung verschiedener repräsentativer Verklebungsgeometrien Mit den durchgeführten Validierungsschritten der Berechnung anhand von Werkstoffversuchen werden nun in einem nächsten Schritt verschiedene ebene und rotationssymmetrische Verklebungsgeometrien analytisch untersucht Bandförmige Verklebung Eine bandförmige Verklebung stellt insofern eine interessante Geometrie dar, als die Oberflächen des Klebstoffs, die freien Ränder, sich linear zur verklebten Fläche verhalten. Aus dieser Verklebungsgeometrie resultiert daher eine deutliche Querkontraktionsbehinderung die zu einer hohen Steifigkeit dieser Verklebungsgeometrie führt. Die nahezu perfekte Inkompressibilität des Werkstoffs Silikon führt daher zu einer dramatischen Steifigkeitserhöhung. Wie erwartet, zeigt sich eine sehr steife Wirkung dieser Verklebung unter Zug, was durch die Berechungen bestätigt werden konnte. Bild 26 zeigt in einer Montage die Geometrie und die Spannungswerte in Lastrichtung. Glas Verklebung Bild 26: Bandförmige Verklebung, Spannung in Belastungsrichtung, Hagl Fig. 26: Line shaped bonding, stress in load direction, Hagl 6.2. Punktförmige Verklebung Die punktförmige Verklebung in der Geometrie eines runden Punkthalters weist am äußeren Umfang den Bereich der Verklebung auf, der sich einschnüren kann, vergleiche Bild 27. Es lässt sich sagen, dass dieser Bereich die im Inneren liegende Verklebung dann an der Kontraktion behindert. Daher sind im inneren Bereich der Verklebung die höchsten Spannungen im Klebstoff zu erwarten. Aufgebrachte Last Stahlband Last Punkthalterplatte Einschnürung des Silikons Bild 27: Modell Punkthalter, Becker Fig. 27: model piont support

12 Glas 1.51 Verklebung 1.39 Punkthalter Last Bild 28: Punkthalter, Spannung in Belastungsrichtung, Hagl Fig. 28: Point support, stress in load direction, Hagl Bild 28 zeigt die Spannungsverteilung in dieser Verklebung in Lastrichtung. Besonders für diese Verklebungsgeometrie erfolgten weitgefächerte Untersuchungen hinsichtlich Modellierung und Spannungsermittlung. Bild 29 zeigt hierzu verschiedene Spannungen aus linearen und nichtlinearen FE- Rechnungen sowie zum Vergleich die nominale Spannung (Last / Fläche). Aufgrund der deutlichen Inhomogenitäten in den Spannungen streuen deren Werte signifikant, je nachdem, ob sie an den Knoten des Netzes oder im Inneren der Finiten Elemente ermittelt werden. Zuglast [kn] Spannung in Element-Mitte Spannung [N/mm²] Bild 29: Berechnung für Punkthalter, Becker Fig. 29: Analysis point support, Becker Spannung am Element-Knoten Last / Fläche Nichtlineare Berechn. Lineare Berechnung 6.3. Vergleich von rein zugbeanspruchten Geometrien Eine Zusammenstellung der Ergebnisse von rein zugbeanspruchten Bauteilen zeigt Tabelle 5 siehe hierzu [9]. Erkennbar wird hier, dass sich bereits bei rein zugbelasteten Verklebungsgeometrien trotz der einachsigen Lasteinleitung deutliche Kopplungseffekte in den Spannungen der Hauptrichtungen ergeben. Hiermit einhergehend ergeben sich deutlich geringere Dehnungen als unter unidirektionaler Belastung (z. B. Zugstab) U-förmige Verklebung Ein Beispiel für eine komplexere Verklebungsgeometrie ist eine U-förmige Verklebung, wie sie bei der Realisierung der Herz-Jesu-Kirche zum Einsatz kam, siehe Bild 30. Aufgrund der Verklebungsgeometrie herrschen in der Verklebung an der Stirnfläche Zugspannungen und in den Flanken Schubspannungen. Unter der Berücksichtigung der Querkontraktionsbehinderung kann gezeigt werden, dass der Hauptanteil des Lastflusses über die Stirnfläche abgetragen wird, da sich Stirnfläche und Flanken wie parallelgeschaltete Federn verhalten. In einem derartigen Fall zieht die steifere Feder in diesem Fall die querkontraktionsbehinderte Stirnfläche die Hauptlast auf sich. Die Flanken fungieren hierbei als redundanter Lastpfad im Fall eines Versagens der stirnseitigen Verklebung, siehe hierzu auch [10] Verklebung U-Profil 2.51 V1 L C1 G Last Glas Y Z X Output Set: Case 3 Time 1. Deformed(0.512): Total Translation Contour: Plate Mid Y Normal Stress Bild 30: U-förmige Verklebung, 0.00 Spannung in Belastungsrichtung, Hagl Fig. 30: U-shaped bonding, stress in load direction, Hagl Tabelle 5: Table 5: Übersicht Spannungs-Dehnungs-Beziehung Overview stress strain conditions 7. Bauteilversuche an punktuellen Verklebungen Als weitergehende Bauteilversuche mit deutlich inhomogenen Spannungsverteilungen wurden Zugversuche an Punkthaltern (Bild 31) und Schrägzugversuche für runde punktuelle Verklebungen durchgeführt. In Bild 32 ist der Versuchsaufbau für einen Schrägzugversuch dargestellt.

13 13 Bild 33 zeigt die Messergebnisse der Schrägzugversuche, die aufgrund der Lastkombination von Zug und Schub von besonderem Interesse sind. Erste Berechnungen, die im Rahmen des AIF-Forschungsvorhabens zu geklebten Verbindungen an der Fachhochschule München durchgeführt wurden, zeigen bereits eine sehr gute Übereinstimmung zwischen Versuch und Berechnung, Bild Schrägzugversuche N Bild 31: Zerstörter Punkthalter, Zugversuch Fig. 31: Failed point support, tension test N N N - N N ; v=767 mm/min 1503; v=347 mm/min 1504; v=47 mm/min 1501; v=1,99 mm/min 1505, v=1,9 mm/min Weg - mm Bild 33: Versuchsergebnisse Schrägzugversuch mit unterschiedlichen Versuchsgeschwindigkeiten Fig. 33: Test results of combined shear-tension tests for different load rates 5000 Nachrechnung Schrägzugversuch N N - N FE-Analyse Weg - mm Bild 34: Versuchsaufbau für Schrägzugversuch Fig. 34: Test configuration for shear-tension test 10 Bild 32: Versuchsaufbau für Schrägzugversuch Fig. 32: Test configuration for shear-tension test

14 14 8. Ausblick und weiterführende Forschung Die Fülle der bereits vorliegenden Berechnungsergebnisse, auch komplexerer Verklebungsgeometrien, konnte hinsichtlich der Anwendbarkeit der Werkstoffmodelle eine vertrauenswürdige Basis für weitergehende Aussagen legen. Als einer der wesentlichen nächsten Schritte ist nun eine Aussage zum Festigkeitsverhalten von Silikonelastomeren in Abhängigkeit der jeweiligen Spannungs- und/oder Dehnungszustände und damit zur Tragfähigkeitsvorhersage von Silikonverklebungen vorgesehen. Im Rahmen weiterführender Untersuchungen werden Abhängigkeiten der Belastungsgeschwindigkeit und unter Explosionslasten eine Erweiterung der bisher gewonnenen Erkenntnisse bringen. Ein AIF-Forschungsvorhaben der FHM wird die Erweiterung der Werkstoffparameter hinsichtlich verschiedener Temperaturen erschließen. Aufbauend auf den im Rahmen der bisherigen Aktivitäten erlangten Erfahrungen wird sich die Arbeitsgruppe künftig auch mit Duromer- Verklebungen den so genannten hochfesten Verklebungen beschäftigen. Danksagung Die Autorin bedankt sich bei den Mitgliedern des FKG für die Bereitstellung der Rahmenbedingungen einschließlich der finanziellen Förderung des Forschungsvorhabens, bei den Vertretern der beteiligten Institute, Herrn Prof. Weller, Herrn Prof. Feldmeier und Herrn Prof. Bucak, für die Durchführung der Werkstoffversuche zu Sonderkonditionen und für deren engagierte Mitarbeit innerhalb der Arbeitsgruppe. Den Mitgliedern der Arbeitsgruppe Kleben gebührt Dank für die fruchtbare Zusammenarbeit und die Mitwirkung an dieser Veröffentlichung. An dieser Stelle sind auch die beiden Klebstoffhersteller Dow Corning und Sika zu nennen, die kostenlos Versuchskörper bereitgestellt haben und jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung standen. Autorin dieses Beitrages Dipl. Ing. (FH) Anneliese Hagl, Geschäftsführerin der A. Hagl Ingenieurgesellschaft mbh, Bodenseestraße 217, München, leitet seit 2003 die Arbeitsgruppe Kleben innerhalb des Fachverband Konstruktiver Glasbau. Seit 2005 betreut sie das AIF- Forschungsvorhaben Verklebte Verbindungen im Glasbau an der Fachhochschule München, Lehrstuhl für Stahl- und Leichtmetallbau, Leitung: Prof. Dr.-Ing. Ö. Bucak.

15 15 Literatur [1] W. Endlich, Kleben und Dichten aber wie?, Leitfaden für den Praktiker, Schweißtechnische Praxis, Band 32, Deutscher Verlag für Schweißtechnik DVS-Verlag GmbH, Düsseldorf, [2] EOTA (European Organisation for Technical Approvals), ETAG No.2 Guideline for European Technical Approval for Structural Sealant Glazing Systems, Brüssel, [3] A. Hagl, Synthese aus Glas und Stahl: Die Herz-Jesu Kirche, München, Stahlbau 71 (2002), S [4] G. Krüger, G.E. Völkel, R. Wohlfahrt, Untersuchung der Beanspruchung in der Klebefuge eines Structural-Glazing- Elementes, FMPA, Stuttgart, [5] DIN 53504, Prüfung von Kautschuk und Elastomeren [6] G. A. Holzapfel, Nonlinear Solid Mechanics, A Continuum Approach for Engineering, J. Wiley & Sons, Ltd., Chichester / Weinheim / New York / Brisbane / Singapore / Toronto, [7] H. G. Hahn, Elastizitätstheorie, B. G. Teubner, Stuttgart, [8] Parisch, H.: Festkörper-Kontinuumsmechanik, B.G. Teubner Stuttgart/Leipzig/Wiesbaden 2003 [9] Kuhlmann U. (Hrsg.): Stahlbaukalender 2005, A. Hagl, Kleben im Glasbau, Verlag Ernst & Sohn Stahlbaukalender 2005, [10] Hagl A.: Durability by Design: Load Carrying Silicone Bonding, Herz-Jesu-Church, Munich, Durability of Building and Construction Sealants and Adhesives, Paper ID JA/11601, A. T. Wolf, Ed, STP 1453, American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, 2004.

UD-Prepreg mit Winkelabweichung: Herstellung, Zugversuch und Simulation

UD-Prepreg mit Winkelabweichung: Herstellung, Zugversuch und Simulation 2. Augsburger Technologie Transfer Kongress, 05.03.2013 Prof. Dr.-Ing. André Baeten Hochschule Augsburg 2. Augsburger Technologie

UD-Prepreg mit Winkelabweichung: Herstellung, Zugversuch und Simulation 2. Augsburger Technologie Transfer Kongress, 05.03.2013 Prof. Dr.-Ing. André Baeten Hochschule Augsburg 2. Augsburger Technologie

Experimentelle Untersuchung von Polypropylen-Schaum als Basis für die numerische Simulation

Experimentelle Untersuchung von Polypropylen-Schaum als Basis für die numerische Simulation Ulrich Huber, Martin Maier Institut für Verbundwerkstoffe GmbH Erwin-Schrödinger-Str. 58 67663 Kaiserslautern

Experimentelle Untersuchung von Polypropylen-Schaum als Basis für die numerische Simulation Ulrich Huber, Martin Maier Institut für Verbundwerkstoffe GmbH Erwin-Schrödinger-Str. 58 67663 Kaiserslautern

Elastizitätslehre. Verformung von Körpern

Baustatik II Seite 1/7 Verformung von Körpern 0. Inhalt 0. Inhalt 1 1. Allgemeines 1 2. Begriffe 2 3. Grundlagen 2 4. Elastische Verformungen 3 4.1 Allgemeines 3 4.2 Achsiale Verformungen und E-Modul 3

Baustatik II Seite 1/7 Verformung von Körpern 0. Inhalt 0. Inhalt 1 1. Allgemeines 1 2. Begriffe 2 3. Grundlagen 2 4. Elastische Verformungen 3 4.1 Allgemeines 3 4.2 Achsiale Verformungen und E-Modul 3

TI 015. Technische Information Verbundsicherheitsglas SIGLAPLUS SIGLAPLUS S

TI 015 Technische Information Verbundsicherheitsglas S Verfasser: Susanne Reichert Stand: 08/2014 Allgemein und S sind Verbundsicherheitsgläser, deren Ionoplast- Zwischenlage aus dem Haus DuPont den erhöhten

TI 015 Technische Information Verbundsicherheitsglas S Verfasser: Susanne Reichert Stand: 08/2014 Allgemein und S sind Verbundsicherheitsgläser, deren Ionoplast- Zwischenlage aus dem Haus DuPont den erhöhten

Zugversuch - Metalle nach DIN EN ISO

WT-Praktikum-Zugversuch-Metalle.doc 1 1. Grundlagen 1.1. Zweck dieses Versuchs Im Zugversuch nach DIN EN ISO 689-1 (DIN EN 1) an Proben mit konstanten Querschnitten über die Prüflänge, wird das Werkstoffverhalten

WT-Praktikum-Zugversuch-Metalle.doc 1 1. Grundlagen 1.1. Zweck dieses Versuchs Im Zugversuch nach DIN EN ISO 689-1 (DIN EN 1) an Proben mit konstanten Querschnitten über die Prüflänge, wird das Werkstoffverhalten

Fachhochschule München Diplom- und Masterarbeiten

Thema: Dynamische Analyse der Millenium Bridge London Die Millenium Brigde in London mußte unmittelbar nach ihrer Inbetriebnahme im Jahr 2000 wieder geschlossen werden, nachdem große Schwingungen der Brücke

Thema: Dynamische Analyse der Millenium Bridge London Die Millenium Brigde in London mußte unmittelbar nach ihrer Inbetriebnahme im Jahr 2000 wieder geschlossen werden, nachdem große Schwingungen der Brücke

POR. Präzisions-O-Ring Precision O-Ring

POR Die Hunger e und Rundschnurringe werden für statische Abdichtungen eingesetzt. Durch eine große Auswahl geeigneter Dichtungswerkstoffe werden Dichtungsprobleme bei verschiedenen Druckmedien, Drücken

POR Die Hunger e und Rundschnurringe werden für statische Abdichtungen eingesetzt. Durch eine große Auswahl geeigneter Dichtungswerkstoffe werden Dichtungsprobleme bei verschiedenen Druckmedien, Drücken

Technische Regeln für die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen

39 Alle zur Verwendung kommenden Materialien müssen dauerhaft beständig gegen die zu berücksichtigenden Einflüsse sein. Die freien Kanten von Verglasungseinheiten sind ausreichend vor Beschädigungen zu

39 Alle zur Verwendung kommenden Materialien müssen dauerhaft beständig gegen die zu berücksichtigenden Einflüsse sein. Die freien Kanten von Verglasungseinheiten sind ausreichend vor Beschädigungen zu

TRAGENDES GLAS OLIVER ENGLHARDT

TRAGENDES GLAS OLIVER ENGLHARDT Ein sensationell facettenreicher Werkstoff. Das einzige Material durch das die Sonne scheint. Zwar geruchlos aber dennoch im höchsten Maße sinnlich. (Glastechniker) TRAGENDES

TRAGENDES GLAS OLIVER ENGLHARDT Ein sensationell facettenreicher Werkstoff. Das einzige Material durch das die Sonne scheint. Zwar geruchlos aber dennoch im höchsten Maße sinnlich. (Glastechniker) TRAGENDES

Zugversuch. Laborskript für WP-14 WS 13/14 Zugversuch. 1) Theoretische Grundlagen: Seite 1

Laborskript für WP-14 WS 13/14 Zugversuch Zugversuch 1) Theoretische Grundlagen: Mit dem Zugversuch werden im Normalfall mechanische Kenngrößen der Werkstoffe unter einachsiger Beanspruchung bestimmt.

Laborskript für WP-14 WS 13/14 Zugversuch Zugversuch 1) Theoretische Grundlagen: Mit dem Zugversuch werden im Normalfall mechanische Kenngrößen der Werkstoffe unter einachsiger Beanspruchung bestimmt.

Ergänzung Forschungsvorhaben DIN EN 1995 - Eurocode 5 - Holzbauten Untersuchung verschiedener Trägerformen

1 Vorbemerkungen Begründung und Ziel des Forschungsvorhabens Die Berechnungsgrundsätze für Pultdachträger, Satteldachträger mit geradem oder gekrümmtem Untergurt sowie gekrümmte Träger sind nach DIN EN

1 Vorbemerkungen Begründung und Ziel des Forschungsvorhabens Die Berechnungsgrundsätze für Pultdachträger, Satteldachträger mit geradem oder gekrümmtem Untergurt sowie gekrümmte Träger sind nach DIN EN

Nachbeulverhalten von Flugzeugrumpfschalen

Nachbeulverhalten von Flugzeugrumpfschalen A. Kling, R. Degenhardt DLR Braunschweig Institut für Strukturmechanik alexander.kling@dlr.de richard.degenhardt@dlr.de Das Verhalten von dünnwandigen versteiften

Nachbeulverhalten von Flugzeugrumpfschalen A. Kling, R. Degenhardt DLR Braunschweig Institut für Strukturmechanik alexander.kling@dlr.de richard.degenhardt@dlr.de Das Verhalten von dünnwandigen versteiften

Singularitäten in der FEM und deren Bewertung

Singularitäten in der FEM und deren Bewertung Jeder FEM-Anwender wird früher oder später mit Spannungssingularitäten konfrontiert werden, sich dessen aber nicht unbedingt im Klaren sein. Dafür gibt es

Singularitäten in der FEM und deren Bewertung Jeder FEM-Anwender wird früher oder später mit Spannungssingularitäten konfrontiert werden, sich dessen aber nicht unbedingt im Klaren sein. Dafür gibt es

Warme Kante für Fenster und Fassade

Seite 1 von 7 Dipl.-Phys. ift Rosenheim Einfache Berücksichtigung im wärmetechnischen Nachweis 1 Einleitung Entsprechend der Produktnorm für Fenster EN 14351-1 [1] (Fassaden EN 13830 [2]) erfolgt die Berechnung

Seite 1 von 7 Dipl.-Phys. ift Rosenheim Einfache Berücksichtigung im wärmetechnischen Nachweis 1 Einleitung Entsprechend der Produktnorm für Fenster EN 14351-1 [1] (Fassaden EN 13830 [2]) erfolgt die Berechnung

Polysolenoid-Linearantrieb mit genutetem Stator

Diss. ETH Nr. 15498 Polysolenoid-Linearantrieb mit genutetem Stator ABHANDLUNG zur Erlangung des Titels DOKTOR DER TECHNISCHEN WISSENSCHAFTEN der EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE ZÜRICH vorgelegt

Diss. ETH Nr. 15498 Polysolenoid-Linearantrieb mit genutetem Stator ABHANDLUNG zur Erlangung des Titels DOKTOR DER TECHNISCHEN WISSENSCHAFTEN der EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE ZÜRICH vorgelegt

ISBS. Institut für Straßenwesen. Rheologisches Modell zur Beschreibung des Kälteverhaltens von Asphalten. Stephan Büchler

ISBS Institut für Straßenwesen Stephan Büchler Rheologisches Modell zur Beschreibung des Kälteverhaltens von Asphalten 2010 Heft 24 Braunschweig 2010 ISBN 3-932164-12-1 Kurzfassung Eine der wesentlichen

ISBS Institut für Straßenwesen Stephan Büchler Rheologisches Modell zur Beschreibung des Kälteverhaltens von Asphalten 2010 Heft 24 Braunschweig 2010 ISBN 3-932164-12-1 Kurzfassung Eine der wesentlichen

Europäische Rahmenverordnung (EG) Nr. 1935/2004. Gute Herstellungspraxis nach Verordnung (EG) Nr. 2023/2006

Seite 1 von 5 TÜV Rheinland LGA Products - Information 05/2016 Inhalt und Umfang von Konformitätserklärungen Entsprechend des Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände,

Seite 1 von 5 TÜV Rheinland LGA Products - Information 05/2016 Inhalt und Umfang von Konformitätserklärungen Entsprechend des Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände,

Thema: Strukturberechnung für Elemente der Kabinenausstattung von Flugzeugen

Thema: Strukturberechnung für Elemente der Kabinenausstattung von Flugzeugen Lavatory Modul page 1 k2 E+C GmbH engineering consulting Managing Directors: Dipl.-Ing. Christian Kirchner Dipl.-Ing. Ulf Karnath

Thema: Strukturberechnung für Elemente der Kabinenausstattung von Flugzeugen Lavatory Modul page 1 k2 E+C GmbH engineering consulting Managing Directors: Dipl.-Ing. Christian Kirchner Dipl.-Ing. Ulf Karnath

Biomechanik am PC. Was sind Geograbra-Modelle zur Biomechanik? Informationen zu den Modellen

Biomechanik-Versuche im Computer geht das? Ja, mit den Geogebra-Modellen auf dieser Seite. Die dynamischen Modelle erlauben es biomechanische Zusammenhänge anschaulich darzustellen und eindrucksvoll zu

Biomechanik-Versuche im Computer geht das? Ja, mit den Geogebra-Modellen auf dieser Seite. Die dynamischen Modelle erlauben es biomechanische Zusammenhänge anschaulich darzustellen und eindrucksvoll zu

In der Technik treten Fachwerke als Brückenträger, Masten, Gerüste, Kräne, Dachbindern usw. auf.

6. Ebene Fachwerke In der Technik treten Fachwerke als Brückenträger, Masten, Gerüste, Kräne, Dachbindern usw. auf. 6.1 Definition Ein ideales Fachwerk besteht aus geraden, starren Stäben, die miteinander

6. Ebene Fachwerke In der Technik treten Fachwerke als Brückenträger, Masten, Gerüste, Kräne, Dachbindern usw. auf. 6.1 Definition Ein ideales Fachwerk besteht aus geraden, starren Stäben, die miteinander

Labor für Stahl- und Leichtmetallbau

Hochschule München Fakultät für Bauingenieurwesen Labor für Stahl- und Leichtmetallbau Karlstraße 6 80333 München www.bau.hm.edu www.laborsl.de Hochschule München Labor für Stahl- und Leichtmetallbau Prof.

Hochschule München Fakultät für Bauingenieurwesen Labor für Stahl- und Leichtmetallbau Karlstraße 6 80333 München www.bau.hm.edu www.laborsl.de Hochschule München Labor für Stahl- und Leichtmetallbau Prof.

Chemical heat storage using Na-leach

Hilfe2 Materials Science & Technology Chemical heat storage using Na-leach Robert Weber Empa, Material Science and Technology Building Technologies Laboratory CH 8600 Dübendorf Folie 1 Hilfe2 Diese Folie

Hilfe2 Materials Science & Technology Chemical heat storage using Na-leach Robert Weber Empa, Material Science and Technology Building Technologies Laboratory CH 8600 Dübendorf Folie 1 Hilfe2 Diese Folie

Zugversuch - Versuchsprotokoll

Gruppe 13: René Laquai Jan Morasch Rudolf Seiler 16.1.28 Praktikum Materialwissenschaften II Zugversuch - Versuchsprotokoll Betreuer: Heinz Lehmann 1. Einleitung Der im Praktikum durchgeführte Zugversuch

Gruppe 13: René Laquai Jan Morasch Rudolf Seiler 16.1.28 Praktikum Materialwissenschaften II Zugversuch - Versuchsprotokoll Betreuer: Heinz Lehmann 1. Einleitung Der im Praktikum durchgeführte Zugversuch

Verzerrungen und Festigkeiten

Verzerrungen und Festigkeiten Vorlesung und Übungen 1. Semester BA Architektur KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft www.kit.edu Verzerrungen

Verzerrungen und Festigkeiten Vorlesung und Übungen 1. Semester BA Architektur KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft www.kit.edu Verzerrungen

Gips als nachwachsender Rohstoff? Verfahren zur Hydratisierung von Anhydrit

Gips als nachwachsender Rohstoff? Verfahren zur Hydratisierung von Anhydrit Dr. Gerald Dehne Geotekt GbR Matthias Schwotzer Forschungszentrum Karlsruhe GmbH Vergipsung von Anhydrit -Das Ziel -Die Reaktion

Gips als nachwachsender Rohstoff? Verfahren zur Hydratisierung von Anhydrit Dr. Gerald Dehne Geotekt GbR Matthias Schwotzer Forschungszentrum Karlsruhe GmbH Vergipsung von Anhydrit -Das Ziel -Die Reaktion

Aus Kapitel 4 Technische Mechanik Aufgaben

6 Aufgaben Kap. 4 Aus Kapitel 4 Aufgaben 4. Zugproben duktiler Werkstoffe reißen im Zugversuch regelmäßig mit einer größtenteils um 45 zur Kraftrichtung geneigten Bruchfläche. F F 3. Mohr scher Spannungskreis:

6 Aufgaben Kap. 4 Aus Kapitel 4 Aufgaben 4. Zugproben duktiler Werkstoffe reißen im Zugversuch regelmäßig mit einer größtenteils um 45 zur Kraftrichtung geneigten Bruchfläche. F F 3. Mohr scher Spannungskreis:

Werkstoffkunde II - 2. Übung

Werkstoffkunde II - 2. Übung Mechanisches Werkstoffverhalten von Kunststoffen Barbara Heesel heesel@ikv.rwth-aachen.de Hendrik Kremer kremer_h@ikv.rwth-aachen.de Anika van Aaken vanaaken@ikv.rwth-aachen.de

Werkstoffkunde II - 2. Übung Mechanisches Werkstoffverhalten von Kunststoffen Barbara Heesel heesel@ikv.rwth-aachen.de Hendrik Kremer kremer_h@ikv.rwth-aachen.de Anika van Aaken vanaaken@ikv.rwth-aachen.de

Probabilistic LCF - investigation of a steam turbine rotor under transient thermal loads

Probabilistic LCF - investigation of a steam turbine rotor Dipl. -Ing. David Pusch TU Dresden Professur für Turbomaschinen und Strahlantriebe Prof. Konrad Vogeler Dr. Ralf Voß Siemens AG Steam Turbines

Probabilistic LCF - investigation of a steam turbine rotor Dipl. -Ing. David Pusch TU Dresden Professur für Turbomaschinen und Strahlantriebe Prof. Konrad Vogeler Dr. Ralf Voß Siemens AG Steam Turbines

Übung 7: Xylophon, Modalanalyse, ANSYS

Übung 7: Xylophon, Modalanalyse, ANSYS Teil I: Modellierung der Eigenfrequenzen und Eigenmoden des Xylophon Tons Fis Wir betrachten ein einfaches handelsübliches Xylophon mit Tonstäben aus Stahl. Durch

Übung 7: Xylophon, Modalanalyse, ANSYS Teil I: Modellierung der Eigenfrequenzen und Eigenmoden des Xylophon Tons Fis Wir betrachten ein einfaches handelsübliches Xylophon mit Tonstäben aus Stahl. Durch

von Fußböden (Systemböden)

Messverfahren zur Messung des Ableitwiderstandes von Fußböden (Systemböden) GIT ReinRaumTechnik 02/2005, S. 50 55, GIT VERLAG GmbH & Co. KG, Darmstadt, www.gitverlag.com/go/reinraumtechnik In Reinräumen

Messverfahren zur Messung des Ableitwiderstandes von Fußböden (Systemböden) GIT ReinRaumTechnik 02/2005, S. 50 55, GIT VERLAG GmbH & Co. KG, Darmstadt, www.gitverlag.com/go/reinraumtechnik In Reinräumen

R14 Ausschreibungstext für Überkopfverglasung AbZ

R14 Ausschreibungstext für Überkopfverglasung AbZ 70.3-74 Allgemeine Beschreibung der Ausführung: Überkopfverglasung / Vordachverglasung mit Schwertern oder Haltekonstruktion Tec als Unterkonstruktion,

R14 Ausschreibungstext für Überkopfverglasung AbZ 70.3-74 Allgemeine Beschreibung der Ausführung: Überkopfverglasung / Vordachverglasung mit Schwertern oder Haltekonstruktion Tec als Unterkonstruktion,

Sylodyn Werkstoffdatenblatt

NF Sylodyn Werkstoffdatenblatt Werkstoff geschlossenzelliges Polyetherurethan Farbe violett Sylodyn Typenreihe Standard-Lieferformen, ab Lager Dicke:, mm bei Sylodyn NF mm bei Sylodyn NF Rollen:, m breit,,

NF Sylodyn Werkstoffdatenblatt Werkstoff geschlossenzelliges Polyetherurethan Farbe violett Sylodyn Typenreihe Standard-Lieferformen, ab Lager Dicke:, mm bei Sylodyn NF mm bei Sylodyn NF Rollen:, m breit,,

Klaus Palme Tel. +49 (0) Fax Nr. +49 (0)

Datum 06.12.2011 Bericht Auftraggeber 2011/016-B-5 / Kurzbericht Palme Solar GmbH Klaus Palme Tel. +49 (0) 73 24-98 96-433 Fax Nr. +49 (0) 73 24-98 96-435 info@palme-solar.de Bestellungsnummer 7 Auftragnehmer

Datum 06.12.2011 Bericht Auftraggeber 2011/016-B-5 / Kurzbericht Palme Solar GmbH Klaus Palme Tel. +49 (0) 73 24-98 96-433 Fax Nr. +49 (0) 73 24-98 96-435 info@palme-solar.de Bestellungsnummer 7 Auftragnehmer

Silicon-Profil Technologie

Silicon-Profil Technologie z.b. Reichstags-Kuppel, Berlin Abdichtung mit Silicon - Profilen Dichtungen aus Silikon-Kautschuk Anwendung: Silikon-Profile werden im Bausektor eingesetzt. Sie dienen als Dichtungselemente

Silicon-Profil Technologie z.b. Reichstags-Kuppel, Berlin Abdichtung mit Silicon - Profilen Dichtungen aus Silikon-Kautschuk Anwendung: Silikon-Profile werden im Bausektor eingesetzt. Sie dienen als Dichtungselemente

Praktische Erfahrungen mit der DIN EN ISO Metallzugversuch bei Raum- und erhöhter Temperatur

Praktische Erfahrungen mit der DIN EN ISO 6892- Metallzugversuch bei Raum- und erhöhter Temperatur 26.08.2016 www.hegewald-peschke.de 1 Gliederung 1. Einleitung 2. DIN EN ISO 6892-1 Verfahren A und B 2.1.

Praktische Erfahrungen mit der DIN EN ISO 6892- Metallzugversuch bei Raum- und erhöhter Temperatur 26.08.2016 www.hegewald-peschke.de 1 Gliederung 1. Einleitung 2. DIN EN ISO 6892-1 Verfahren A und B 2.1.

Zugversuch - Metalle nach DIN EN 10002

WT-Praktikum-Verbundstudium-Versuch1-Zugversuch-Metalle 1 1. Grundlagen 1.1. Zweck dieses Versuchs Im Zugversuch nach DIN EN 1 an Proben mit konstanten Querschnitten über die Prüflänge, wird das Werkstoffverhalten

WT-Praktikum-Verbundstudium-Versuch1-Zugversuch-Metalle 1 1. Grundlagen 1.1. Zweck dieses Versuchs Im Zugversuch nach DIN EN 1 an Proben mit konstanten Querschnitten über die Prüflänge, wird das Werkstoffverhalten

Methoden der Werkstoffprüfung Kapitel I Grundlagen. WS 2009/2010 Kapitel 1.0

Methoden der Werkstoffprüfung Kapitel I Grundlagen WS 2009/2010 Kapitel 1.0 Grundlagen Probenmittelwerte ohne MU Akzeptanzbereich Probe 1 und 2 liegen im Akzeptanzbereich Sie sind damit akzeptiert! Probe

Methoden der Werkstoffprüfung Kapitel I Grundlagen WS 2009/2010 Kapitel 1.0 Grundlagen Probenmittelwerte ohne MU Akzeptanzbereich Probe 1 und 2 liegen im Akzeptanzbereich Sie sind damit akzeptiert! Probe

Beitrag zur Untersuchung von passiven planaren Hochgeschwindigkeitsmagnetlagern für die Anwendung in der Mikrosystemtechnik

Beitrag zur Untersuchung von passiven planaren Hochgeschwindigkeitsmagnetlagern für die Anwendung in der Mikrosystemtechnik Markus Klöpzig Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor-Ingenieur

Beitrag zur Untersuchung von passiven planaren Hochgeschwindigkeitsmagnetlagern für die Anwendung in der Mikrosystemtechnik Markus Klöpzig Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor-Ingenieur

Projektarbeiten 2. Sem. MSc Bauing - FS Prof. Dr. Ingo Burgert

Leiter der Prof. Dr. Ingo Burgert Institut: Fachbereich: IfB Holzbasierte Materialien Anzahl Themen: 4 Themen direkt auf der Website der Professur/des Instituts veröffentlicht Link: Verantwortliche Person

Leiter der Prof. Dr. Ingo Burgert Institut: Fachbereich: IfB Holzbasierte Materialien Anzahl Themen: 4 Themen direkt auf der Website der Professur/des Instituts veröffentlicht Link: Verantwortliche Person

Versuchsbericht Pendelschlagversuch

Prüfstelle Inhalt: Projekt: Versuchsbericht Pendelschlagversuch Systemprüfung: Brüstungsverglasung Bellevue mit Bmax=3000mm Projektnummer: VT 12-0167 Bericht: VT 12-0167 - 09 Auftrag: Auftraggeber: Absturzsichernde

Prüfstelle Inhalt: Projekt: Versuchsbericht Pendelschlagversuch Systemprüfung: Brüstungsverglasung Bellevue mit Bmax=3000mm Projektnummer: VT 12-0167 Bericht: VT 12-0167 - 09 Auftrag: Auftraggeber: Absturzsichernde

Pilot Project Biogas-powered Micro-gas-turbine

1/18 Pilot Project Biogas-powered Micro-gas-turbine Supported by the Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung Speaker Details 2/18 Jan Müller Works at Institute of Solar Energy

1/18 Pilot Project Biogas-powered Micro-gas-turbine Supported by the Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung Speaker Details 2/18 Jan Müller Works at Institute of Solar Energy

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11087-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 Gültigkeitsdauer: 03.05.2016 bis 02.05.2021 Ausstellungsdatum: 03.05.2016 Urkundeninhaber:

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11087-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 Gültigkeitsdauer: 03.05.2016 bis 02.05.2021 Ausstellungsdatum: 03.05.2016 Urkundeninhaber:

Zugversuch. Der Zugversuch gehört zu den bedeutendsten Versuchen, um die wichtigsten mechanischen Eigenschaften von Werkstoffen zu ermitteln.

Name: Matthias Jasch Matrikelnummer: 2402774 Mitarbeiter: Mirjam und Rahel Eisele Gruppennummer: 7 Versuchsdatum: 26. Mai 2009 Betreuer: Vera Barucha Zugversuch 1 Einleitung Der Zugversuch gehört zu den

Name: Matthias Jasch Matrikelnummer: 2402774 Mitarbeiter: Mirjam und Rahel Eisele Gruppennummer: 7 Versuchsdatum: 26. Mai 2009 Betreuer: Vera Barucha Zugversuch 1 Einleitung Der Zugversuch gehört zu den

Numerische Prognose der Schallausbreitung in Schiffsinnenräumen Marian Markiewicz, Novicos GmbH, Kasernenstraße 12, Hamburg

Numerische Prognose der Schallausbreitung in Schiffsinnenräumen Marian Markiewicz, Novicos GmbH, Kasernenstraße 12, 21073 Hamburg INHALT: Einführung Vollständige und vereinfachte Modellierung prinzipielles

Numerische Prognose der Schallausbreitung in Schiffsinnenräumen Marian Markiewicz, Novicos GmbH, Kasernenstraße 12, 21073 Hamburg INHALT: Einführung Vollständige und vereinfachte Modellierung prinzipielles

Werkstoffprüfung und FEM-Simulation zur Materialcharakterisierung

zur Materialcharakterisierung Mekonnen Tesfay Tesfu (Dr.-Ing.) DHBW Mosbach Email: Mekonnen.Tesfay@mosbach.dhbw.de Telefon: +49 06261 939 413 www.dhbw-mosbach.de Zielsetzung und Definitionen In diesem

zur Materialcharakterisierung Mekonnen Tesfay Tesfu (Dr.-Ing.) DHBW Mosbach Email: Mekonnen.Tesfay@mosbach.dhbw.de Telefon: +49 06261 939 413 www.dhbw-mosbach.de Zielsetzung und Definitionen In diesem

CERTIFICATE. The Certification Body of TÜV SÜD Industrie Service GmbH. certifies that

CERTIFICATE The Certification Body - 0036 - of TÜV SÜD Industrie Service GmbH certifies that North American Stainless 6870 Highway 42 East Ghent, KY 41045-9615 USA has implemented, operates and maintains

CERTIFICATE The Certification Body - 0036 - of TÜV SÜD Industrie Service GmbH certifies that North American Stainless 6870 Highway 42 East Ghent, KY 41045-9615 USA has implemented, operates and maintains

1.9 Dynamic loading: τ ty : torsion yield stress (torsion) τ sy : shear yield stress (shear) In the last lectures only static loadings are considered

1.9 Dynaic loading: In the last lectures only static loadings are considered A static loading is: or the load does not change the load change per tie N Unit is 10 /sec 2 Load case Ι: static load (case

1.9 Dynaic loading: In the last lectures only static loadings are considered A static loading is: or the load does not change the load change per tie N Unit is 10 /sec 2 Load case Ι: static load (case

Ruth Kasper. Kirsten Pieplow. Markus Feldmann. Beispiele. zur Bemessung von. Glasbauteilen nach DIN 18008

Ruth Kasper Kirsten Pieplow Markus Feldmann Beispiele zur Bemessung von Glasbauteilen nach DIN 18008 V Seiten Vorwort XIII Teil A: Einleitung AI DIN 18008 Bemessungs und Konstruktionsregeln 1 Al.l Allgemeines

Ruth Kasper Kirsten Pieplow Markus Feldmann Beispiele zur Bemessung von Glasbauteilen nach DIN 18008 V Seiten Vorwort XIII Teil A: Einleitung AI DIN 18008 Bemessungs und Konstruktionsregeln 1 Al.l Allgemeines

05500 Schwingungsisolation und Körperschalldämmung

Seite 77 05500 Schwingungsisolation und Körperschalldämmung 05510 ISOLMER PUR-Platten Einsatz und Eigenschaften von PUR-Platten Das Produkt ISOLMER wurde als hochwertiger PUR- Schaumstoff zur Schwingungsisolation

Seite 77 05500 Schwingungsisolation und Körperschalldämmung 05510 ISOLMER PUR-Platten Einsatz und Eigenschaften von PUR-Platten Das Produkt ISOLMER wurde als hochwertiger PUR- Schaumstoff zur Schwingungsisolation

Dow Corning Construction Industry System Laborbericht Kompatibilität von Kleb- und Dichtstoffen

Page 1 of 6 VBH Holding AG Siemensstr. 38 70825 Korntal-Münchingen GERMANY Dow Corning Construction Industry System Laborbericht Kompatibilität von Kleb- und Dichtstoffen Datum: 26 Mar 2009 Dokumenten

Page 1 of 6 VBH Holding AG Siemensstr. 38 70825 Korntal-Münchingen GERMANY Dow Corning Construction Industry System Laborbericht Kompatibilität von Kleb- und Dichtstoffen Datum: 26 Mar 2009 Dokumenten

Mechanische Spannung und Elastizität

Mechanische Spannung und Elastizität Wirken unterschiedliche Kräfte auf einen ausgedehnten Körper an unterschiedlichen Orten, dann erfährt der Körper eine mechanische Spannung. F 1 F Wir definieren die

Mechanische Spannung und Elastizität Wirken unterschiedliche Kräfte auf einen ausgedehnten Körper an unterschiedlichen Orten, dann erfährt der Körper eine mechanische Spannung. F 1 F Wir definieren die

Qualitätssicherung klebemassenbasierter Verbindungstechnik für die Ausbildung der Luftdichtheitsschichten. Abschlussbericht

Bau- und Wohnforschung 2559 Qualitätssicherung klebemassenbasierter Verbindungstechnik für die Ausbildung der Luftdichtheitsschichten. Abschlussbericht Bearbeitet von A Maas, Rolf Gross 1. Auflage 2010.

Bau- und Wohnforschung 2559 Qualitätssicherung klebemassenbasierter Verbindungstechnik für die Ausbildung der Luftdichtheitsschichten. Abschlussbericht Bearbeitet von A Maas, Rolf Gross 1. Auflage 2010.

Statische Berechnung

Ing.-Büro Klimpel Stapel - Gitterbox - Paletten Seite: 1 Statische Berechnung Tragwerk: Stapel - Gitterbox - Paletten Rack 0,85 m * 1,24 m Herstellung: Scafom International BV Aufstellung: Ing.-Büro Klimpel

Ing.-Büro Klimpel Stapel - Gitterbox - Paletten Seite: 1 Statische Berechnung Tragwerk: Stapel - Gitterbox - Paletten Rack 0,85 m * 1,24 m Herstellung: Scafom International BV Aufstellung: Ing.-Büro Klimpel

Prüfbericht Test report Index 0

Prüfbericht Test report 15-0467 Index 0 Auftraggeber / Customer Gutmann Kabel Lehenwiesenweg 1-5 D-91781 Weißenburg in Bayern Leitungstyp / Cable type Material & Compound / Material & Compound Farbe /

Prüfbericht Test report 15-0467 Index 0 Auftraggeber / Customer Gutmann Kabel Lehenwiesenweg 1-5 D-91781 Weißenburg in Bayern Leitungstyp / Cable type Material & Compound / Material & Compound Farbe /

5. Numerische Ergebnisse. 5.1. Vorbemerkungen

5. Numerische Ergebnisse 52 5. Numerische Ergebnisse 5.1. Vorbemerkungen Soll das thermische Verhalten von Verglasungen simuliert werden, müssen alle das System beeinflussenden Wärmetransportmechanismen,

5. Numerische Ergebnisse 52 5. Numerische Ergebnisse 5.1. Vorbemerkungen Soll das thermische Verhalten von Verglasungen simuliert werden, müssen alle das System beeinflussenden Wärmetransportmechanismen,

Gutachtliche Stellungnahme

Gutachtliche Stellungnahme Nr.: 175 41510 Erstelldatum 06. August 2009 Auftraggeber aluplast GmbH Kunststoffprofile Auf der Breit 2 76227 Karlsruhe Auftrag Gutachtliche Stellungnahme zur Schalldämmung

Gutachtliche Stellungnahme Nr.: 175 41510 Erstelldatum 06. August 2009 Auftraggeber aluplast GmbH Kunststoffprofile Auf der Breit 2 76227 Karlsruhe Auftrag Gutachtliche Stellungnahme zur Schalldämmung

ATJ Vordach LIVO. Statischer Nachweis der Überkopfverglasung und Ermittlung der Dübellasten

Statischer Nachweis der Überkopfverglasung und Ermittlung der Dübellasten Projekt: P-25-02 Bericht: P-25-02 Datum: 10. Januar 2003 PSP Technologien im Bauwesen GmbH Lagerhausstraße 27 D-52064 Aachen Tel.:

Statischer Nachweis der Überkopfverglasung und Ermittlung der Dübellasten Projekt: P-25-02 Bericht: P-25-02 Datum: 10. Januar 2003 PSP Technologien im Bauwesen GmbH Lagerhausstraße 27 D-52064 Aachen Tel.:

Extreme Biegung von Federstahldrähten

Extreme Biegung von Federstahldrähten Moderne Materialien im Bereich der Federstahldrähte gestatten sehr große elastische Verformungen, die allerdings mit der linearen Biegetheorie nicht berechnet werden

Extreme Biegung von Federstahldrähten Moderne Materialien im Bereich der Federstahldrähte gestatten sehr große elastische Verformungen, die allerdings mit der linearen Biegetheorie nicht berechnet werden

Technischer Bericht 041 / 2006

Technischer Bericht 041 / 2006 Datum: 08.08.2006 Autor: Dr. Peter Langer Fachbereich: Anwendungsforschung DIN 1055-100 Einwirkungen auf Tragwerke Teil 100: Grundlagen der Tragwerksplanung, Sicherheitskonzept

Technischer Bericht 041 / 2006 Datum: 08.08.2006 Autor: Dr. Peter Langer Fachbereich: Anwendungsforschung DIN 1055-100 Einwirkungen auf Tragwerke Teil 100: Grundlagen der Tragwerksplanung, Sicherheitskonzept

Kunststoffe. Martina Gerardi, Maxym Hrytsay. Baustoffe 1. Zfi 2a

Kunststoffe Martina Gerardi, Maxym Hrytsay Baustoffe 1 Zfi 2a Inhaltsverzeichnis Thermoplast... 2 Polyethylen PE... 2 Polypropylen PP... 2 Polystyrol PS... 2 Polyvinylchlorid PVC... 2 Polymethylmethacrylat

Kunststoffe Martina Gerardi, Maxym Hrytsay Baustoffe 1 Zfi 2a Inhaltsverzeichnis Thermoplast... 2 Polyethylen PE... 2 Polypropylen PP... 2 Polystyrol PS... 2 Polyvinylchlorid PVC... 2 Polymethylmethacrylat

Untersuchung der Auswahl der Hauptfreiheitsgrade zum Import eines Modells von ANSYS nach SIMPACK

IMW - Institutsmitteilung Nr. 35 (2010) 103 Untersuchung der Auswahl der Hauptfreiheitsgrade zum Import eines Modells von ANSYS nach SIMPACK M. Leng; Z. Liang Die Auswahl der Hauptfreiheitsgrade spielt

IMW - Institutsmitteilung Nr. 35 (2010) 103 Untersuchung der Auswahl der Hauptfreiheitsgrade zum Import eines Modells von ANSYS nach SIMPACK M. Leng; Z. Liang Die Auswahl der Hauptfreiheitsgrade spielt

Simulation von Klebverbünden in der Skiproduktion

Simulation von Klebverbünden in der Skiproduktion Forschung & Entwicklung CC Mechanische Systeme David Schiffmann Assistent T direkt +41 41 349 32 84 david.schiffmann@hslu.ch Horw 15.06.2016 Master Projekt

Simulation von Klebverbünden in der Skiproduktion Forschung & Entwicklung CC Mechanische Systeme David Schiffmann Assistent T direkt +41 41 349 32 84 david.schiffmann@hslu.ch Horw 15.06.2016 Master Projekt

6. Zusammenfassung und Anmerkungen

6. Zusammenfassung und Anmerkungen 6.1 Allgemeines Seite 65 In der vorliegenden Typenstatik wurde das System Crosilux 2.0 statisch bemessen. Die Berechnung umfasst die Verglasung, die Unterkonstruktion

6. Zusammenfassung und Anmerkungen 6.1 Allgemeines Seite 65 In der vorliegenden Typenstatik wurde das System Crosilux 2.0 statisch bemessen. Die Berechnung umfasst die Verglasung, die Unterkonstruktion

NUTZUNG LOKALER EFFEKTE VON SCHWEIßNÄHTEN BEI LASERBASIERTEN FÜGEKONZEPTEN FÜR HOCHFESTE LASTÜBERTRAGENDE STRUKTURMODULE

NUTZUNG LOKALER EFFEKTE VON SCHWEIßNÄHTEN BEI LASERBASIERTEN FÜGEKONZEPTEN FÜR HOCHFESTE LASTÜBERTRAGENDE STRUKTURMODULE Dipl.-Ing. M. Schimek*, Dr. rer. nat. D. Kracht, Prof. Dr-Ing. V. Wesling Laser

NUTZUNG LOKALER EFFEKTE VON SCHWEIßNÄHTEN BEI LASERBASIERTEN FÜGEKONZEPTEN FÜR HOCHFESTE LASTÜBERTRAGENDE STRUKTURMODULE Dipl.-Ing. M. Schimek*, Dr. rer. nat. D. Kracht, Prof. Dr-Ing. V. Wesling Laser

HYDRAULIK UND PNEUMATIK ROTORDICHTUNG HYDRAULIC AND PNEUMATIC GLIDE SEAL C1R

Die Rotordichtung C1R wurde aufgrund der Forderung aus der Industrie, nach einer kompakten Dichtung mit möglichst kleinen Einbaumaßen entwickelt. Ziel war es, eine leichtgängige Niederdruckdichtung zu

Die Rotordichtung C1R wurde aufgrund der Forderung aus der Industrie, nach einer kompakten Dichtung mit möglichst kleinen Einbaumaßen entwickelt. Ziel war es, eine leichtgängige Niederdruckdichtung zu

Brettschichtholz und Balkenschichtholz nach europäischer Produktnorm

Studiengemeinschaft Holzleimbau e.v. Heinz-Fangman-Str. 2 42287 Wuppertal Brettschichtholz und Balkenschichtholz nach europäischer Produktnorm Dr.-Ing. Tobias Wiegand, GF Studiengemeinschaft Holzleimbau

Studiengemeinschaft Holzleimbau e.v. Heinz-Fangman-Str. 2 42287 Wuppertal Brettschichtholz und Balkenschichtholz nach europäischer Produktnorm Dr.-Ing. Tobias Wiegand, GF Studiengemeinschaft Holzleimbau

Praktikum Physik. Protokoll zum Versuch: Oberflächenspannung. Durchgeführt am Gruppe X

Praktikum Physik Protokoll zum Versuch: Oberflächenspannung Durchgeführt am 02.02.2012 Gruppe X Name 1 und Name 2 (abc.xyz@uni-ulm.de) (abc.xyz@uni-ulm.de) Betreuer: Wir bestätigen hiermit, dass wir das

Praktikum Physik Protokoll zum Versuch: Oberflächenspannung Durchgeführt am 02.02.2012 Gruppe X Name 1 und Name 2 (abc.xyz@uni-ulm.de) (abc.xyz@uni-ulm.de) Betreuer: Wir bestätigen hiermit, dass wir das

Neues Beiblatt 2 zu DIN 4108

an: V E R T E I L E R Technischer Bericht cc: Xella Baustoffe GmbH Technologie und Marketing Datum: 18.11.2003 Zeichen: BH von: Horst Bestel Technischer Bericht 6/2003 Neues Beiblatt 2 zu DIN 4108 Zusammenfassung:

an: V E R T E I L E R Technischer Bericht cc: Xella Baustoffe GmbH Technologie und Marketing Datum: 18.11.2003 Zeichen: BH von: Horst Bestel Technischer Bericht 6/2003 Neues Beiblatt 2 zu DIN 4108 Zusammenfassung:

Erweiterung der Numerikmodelle für Schichtladespeicher

Erweiterung der Numerikmodelle für Schichtladespeicher in Polysun Modellkalibrierung mit Ratiotherm Schichtspeichern Simon Geisshüsler 1 (simon.geisshuesler@velasolaris.com) Andreas Witzig 1 (andreas.witzig@velasolaris.com)

Erweiterung der Numerikmodelle für Schichtladespeicher in Polysun Modellkalibrierung mit Ratiotherm Schichtspeichern Simon Geisshüsler 1 (simon.geisshuesler@velasolaris.com) Andreas Witzig 1 (andreas.witzig@velasolaris.com)

Befestigungen und Verankerungen Bemessung nach neuer Norm EN 1992-4. 2. Jahrestagung des DAfStb