12 Verschleiß. Der Kegel wird in das weichere Material eindringen. Nach der Definition der Härte p (des weicheren Materials) gilt 2 (1.1) Bild 1.

|

|

|

- Dirk Abel

- vor 6 Jahren

- Abrufe

Transkript

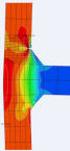

1 1 Verschleiß 1.1 Einleitung Auch wenn Reibung und Verschleiß in der Praxis immer gemeinsam auftreten, sind das qualitativ unterschiedliche Phänomene. Das sieht man bereits daran, dass man sich durchaus Reibung ohne Verschleiß vorstellen kann, zumindest in einem Modell. Z.B. gibt es im Tomlinson Modell Reibung aber keinen Verschleiß. Dasselbe gilt im Fall, wenn die Reibung durch Bildung von Kapillarbrücken in Mikrokontakten verursacht wird; auch in diesem Fall verursachen die Brüche der Kapillarbrücken nicht unmittelbar auch einen Verschleiß der festen Körper. Auch beim Gummi fallen die Frequenzbereiche der großen Reibung und des erhöhten Verschleißes nicht unbedingt zusammen. Die oft unterschiedlichen phsikalischen Mechanismen für Reibung und Verschleiß finden ihren Ausdruck in der Tatsache, dass sich die Verschleißgeschwindigkeiten bei verschiednen Reibpaarungen (bei sonst gleichen Bedingungen) um mehrere Größenordnungen unterscheiden können. Gleichzeitig ist zu bemerken, dass in bestimmten Situationen die Prozesse, die zur Reibung führen, gleichzeitig auch Verschleiß verursachen, wie z.b. plastische Deformation von Mikrokontakten. In diesen Fällen können die Reibung und der Verschleiß enger verbunden sein. In den meisten Fällen wird Verschleiß als unerwünschte Erscheinung angesehen. Verschleiß kann aber auch die Grundlage für verschiedene technologische Prozesse sein. Ein Beispiel dafür ist Polieren. Es ist üblich, die folgenden Grundarten von Verschleiß zu unterscheiden: Abrasiver Verschleiß tritt auf, wenn zwei Körper mit wesentlich unterschiedlicher Härte im Kontakt sind, bzw. die Zwischenschicht harte Teilchen enthält. Adhäsiver Verschleiß passiert auch in Kontakten zwischen den Körpern mit gleicher oder ähnlicher Härte. Korrosiver Verschleiß ist mit chemischer Modifizierung der Oberfläche und einer abschließenden Abtragung der Oberflächenschicht verbunden. Oberflächenermüdung wird durch mehrmalige Beanspruchung der Oberfläche entweder durch Gleiten oder Rollen verursacht, wobei bei jeder einzelnen Beanspruchung anscheinend keine bemerkbaren Änderungen der Oberfläche auftreten. 1. Abrasiver Verschleiß Um die Verschleißrate beim abrasiven Verschleiß abzuschätzen, betrachten wir ein einfaches Modell, in dem alle Mikrokontakte an der harten Oberfläche eine Kegelform haben (Bild 1). Betrachten wir zunächst einen einzigen Mikrokontakt mit der Normalbelastung Δ L. Bild 1. Der Kegel wird in das weichere Material eindringen. Nach der Definition der Härte p (des weicheren Materials) gilt Δ L= p π r (1.1) 1

2 Der Flächeninhalt der Projektion des Kegels auf die vertikale Ebene ist rh. Bei einer Verschiebung um den Abstand dx würde der Kegel das Volumen dv herausschneiden, welches durch die folgende Gleichung gegeben ist ΔLtanθ dx dv = rh dx = r tanθ dx =. (1.) π p Im Moment identifizieren wir dieses Volumen mit dem verschlissenen Volumen des Materials. Gleichzeitig bemerken wir, dass diese Annahme sich als eine zu große Vereinfachung erweisen kann (mehr dazu s. 1.3). Die Verschleißgeschwindigkeit (hier definiert als abgetragenes Volumen dividiert durch den zurückgelegten Weg) ist somit dv ΔL tanθ =. (1.3) dx π p Summieren über alle Asperiten ergibt für das verschlissene Volumen Ltanθ V = x, (1.4) π p wobei tanθ ein gewichtetes Mittel von tanθ aller individueller Kontakte ist. Diese Gleichung wird gewöhnlich in der Form kabrl V = x (1.5) p geschrieben, in der der Koeffizient k abr die Einzelheiten der Geometrie der Oberfläche abbildet. Aus der Tabelle 7.1 sieht man, dass die Verschleißkoeffizienten bei der oben betrachteten Zwei- Körper-Reibung tpischerweise zwischen 610 und liegen, wobei sie bei Drei- Körperreibung (abrasive Partikel zwischen zwei weicheren Körpern) um ca. eine Größenordnung kleiner sind. Aus der Verschleißgleichung (1.5) folgt, dass das verschlissene Volumen proportional zum zurückgelegten Weg ist. Dies gilt nur solange die Unebenheiten des härteren Materials nicht durch das weichere Material gefüllt werden. Wenn das geschieht, nimmt die Verschleißgeschwindigkeit mit der Zeit ab (Bild ).

3 Bild. Solange die Oberflächeneigenschaften der Partner ungeändert bleiben (z.b. durch regelmäßiges Reinigen von Verschleißpartikeln), ist das verschlissene Volumen proportional zum Weg. Die Gleichung (1.5) sagt weiterhin vorher, dass die Verschleißgeschwindigkeit umgekehrt proportional zur Härte p ist oder der Kehrwert dx / dv, genannt Verschleißbeständigkeit, proportional zur Härte ist. Diese Abhängigkeit wurde in vielen Experimenten bestätigt (s. Bild 3). Die Härte des Abrasivs dagegen beeinflusst die Verschleißgeschwindigkeit nur unwesentlich. Bild 3. Bei der Wahl der abrasiven Materialien ist nicht nur deren Härte, sondern auch die Fähigkeit, scharfe, schneidende Kanten zu bilden, zu berücksichtigen. Daraus folgt, dass die brüchigen Materialien mit hoher Härte zu bevorzugen sind (S. Tabelle). 3

4 Tabelle: Stoffe, die als Abrasive benutzt werden. 1.3 Adhäsiver Verschleiß Haben die Reibpartner vergleichbare Härte, so beginnt eine andere Verschleißart die Hauptrolle zu spielen: adhäsiver Verschleiß. Der Mechanismus vom adhäsiven Verschleiß kann man sich vorstellen als Zusammenschweißen von Mikrorauhigkeiten gefolgt durch Herauslösen von oberflächenahen Volumenelementen (Verschleißteilchen). Untersuchen wir Bedingungen für Zusammenschweißen und Herauslösen eines Teilchens nach diesem Mechanismus. Die Grundeigenschaft metallischer Stoffe besteht darin, dass sie sich nach Überschreiten einer gewissen kritischen Spannung plastisch deformieren. Ist dabei die Spannung negativ, so folgt relativ schnell der Bruch. Wird dagegen die plastische Grenze beim Druck überschritten, so verschweißen metallische Teile. Selbst wenn dieser Effekt wegen der Rauhigkeit makroskopisch nicht bemerkbar ist, gilt es für einzelne Mikrokontakte. Die Plastifizierungs- bzw. Bruchspannung hat demnach die gleiche Größenordnung wie die "Verschweißspannung". Betrachten wir nun eine Rauhigkeit, die im Laufe der relativen Bewegung der Reibpartner in Kontakt mit einer anderen Rauhigkeit kommt, einen Mikrokontakt mit einem Durchmesser d bildet und danach wieder wegläuft. Die Spannung im Mikrokontakt erreicht beim Zusammenkommen der Rauhigkeiten die Größenordnung der Eindringhärte des Werkstoffes. Dabei verschweißen die Rauhigkeiten. Gehen sie auseinander, so wird vor dem Bruch wieder etwa die gleiche Spannung erreicht, nur mit dem anderen Vorzeichen. Die unmittelbar vor dem Bruch gespeicherte elastische Energie hat die Größenordnung Eel d. Sie reicht nur dann zum Herauslösen eines Teilchens, wenn sie größer 3 G ist, als die Adhäsionsenergie Ea γ d, die dabei geleistet werden muss. γ ist hier die effektive Oberflächenenergie von inneren Grenzflächen im Material (auch Bruchzähigkeit) genannt. Herauslösen eines Teilchens ist somit nur dann möglich wenn Eel > Ea ist: Gγ d > (1.6) 4

5 Für viele einfache Kristalle gilt G. Dann nimmt (1.6) die Form dc = const γ (1.7) an. Diese Gleichung gibt die Größenordnung des Durchmessers von Verschleißteilchen als Funktion der Härte und der effektiven Oberflächenenergie. Experimenteller Wert für die Konstante in (1.7) liegt bei ,00. Da Herauslösen eines Teilchens zum Entstehen einer Grube führt, mit der gleichen Tiefe wie der Durchmesser des herausgelösten Teilchens, liegt es nahe anzunehmen, dass die durch Verschleiß erzeugte Rauheit von der Gleichen Größenordnung ist wie (1.7). Das unten aufgeführte Bild illustriert die Richtigkeit dieser Hpothese. In vielen Anwendungen wird gefordert, dass der Spielraum zwischen beweglichen Teilen möglichst klein ist. Die Praxis zeit aber, dass das Spiel auch nicht zu klein sein darf. Andernfalls beginnt eine fortschreitende Beschädigung der Oberflächen, die man als "Fressen" bezeichnet. Es liegt nahe anzunehmen, dass dieser erforderliche minimale Spiel ebenfalls die gleiche Größenordnung hat, wie der charakteristische Durchmesser von Verschleißteilchen. Empirische Gleichung für das minimale Spiel h min lautet 5

6 γ hmin = (1.8) Schätzen wir jetzt die Verschleißgeschwindigkeit beim adhäsiven Verschleiß ab. Wird das Tribopaar mit einer Normalkraft L beansprucht, so entsteht eine Kontaktfläche A= L/. Den Mittleren Durchmesser eines Kontaktes bezeichnen wir mit d. Daraus folgt für die Zahl n der Kontakte A L A d n; n = d = d. Da ein Kontakt höchstens bei einer Bewegung um die Länge d erhalten bleibt, ist die volle Zahl von Kontakten, die sich auf dem Weg x gebildet (und zerstört) x Lx haben gleich N = n =. Bezeichnen wir nun die Wahrscheinlichkeit der Bildung eines d 3 d Verschleißteilchens mit k. Dann ist das auf dem Weg x verschlissene Volumen gleich 3 3 Lx Lx V = kd N = d k k 3 d =. Für die Verschleißgeschwindigkeit (bezogen auf den Weg) erhält man somit die Gleichung dv L = k (1.9) dx Auch in diesem Fall ist Verschleißgeschwindigkeit proportional zur Normalkraft und umgekehrt proportional zur Härte des Stoffes. Der Verschleißkoeffizient hat jetzt allerdings keinen einfachen geometrischen Sinn. Minimale Normalkraft für adhäsiven Verschleiß Bei ausreichend kleiner Normalkraft berühren sich die Körper zunächst nur in einem einzigen Mikrokontakt mit dem Radius d, wobei F d (1.10) 6

7 γ Ist aber der Durchmesser des Kontaktgebietes kleiner als der Wert dc = , so kann kein Teilchen herausgelöst werden. Wegen der statistischen Streuung der Teilchendurchmesser nimmt γ man in dieser Berechnung einen dreimal kleineren Wert dc = an. Das bedeutet, dass bei einer Druckkraft kleiner als der kritische Wert F 8 min 410 γ kein (adhäsiver) Verschleiß stattfindet. Eine experimentelle Evidenz hierfür liefert das unten stehende Bild. 7

9. Vorlesung Wintersemester

9. Vorlesung Wintersemester 1 Die Phase der angeregten Schwingung Wertebereich: bei der oben abgeleiteten Formel tan φ = β ω ω ω0. (1) ist noch zu sehen, in welchem Bereich der Winkel liegt. Aus der ursprünglichen

9. Vorlesung Wintersemester 1 Die Phase der angeregten Schwingung Wertebereich: bei der oben abgeleiteten Formel tan φ = β ω ω ω0. (1) ist noch zu sehen, in welchem Bereich der Winkel liegt. Aus der ursprünglichen

Rotation. Versuch: Inhaltsverzeichnis. Fachrichtung Physik. Erstellt: U. Escher A. Schwab Aktualisiert: am 29. 03. 2010. Physikalisches Grundpraktikum

Fachrichtung Physik Physikalisches Grundpraktikum Versuch: RO Erstellt: U. Escher A. Schwab Aktualisiert: am 29. 03. 2010 Rotation Inhaltsverzeichnis 1 Aufgabenstellung 2 2 Allgemeine Grundlagen 2 2.1

Fachrichtung Physik Physikalisches Grundpraktikum Versuch: RO Erstellt: U. Escher A. Schwab Aktualisiert: am 29. 03. 2010 Rotation Inhaltsverzeichnis 1 Aufgabenstellung 2 2 Allgemeine Grundlagen 2 2.1

11. Folgen und Reihen.

- Funktionen Folgen und Reihen Folgen Eine Folge reeller Zahlen ist eine Abbildung a: N R Statt a(n) für n N schreibt man meist a n ; es handelt sich also bei einer Folge um die Angabe der Zahlen a, a

- Funktionen Folgen und Reihen Folgen Eine Folge reeller Zahlen ist eine Abbildung a: N R Statt a(n) für n N schreibt man meist a n ; es handelt sich also bei einer Folge um die Angabe der Zahlen a, a

Physikalische Chemie Physikalische Chemie I SoSe 2009 Prof. Dr. Norbert Hampp 1/9 1. Das Ideale Gas. Thermodynamik

Prof. Dr. Norbert Hampp 1/9 1. Das Ideale Gas Thermodynamik Teilgebiet der klassischen Physik. Wir betrachten statistisch viele Teilchen. Informationen über einzelne Teilchen werden nicht gewonnen bzw.

Prof. Dr. Norbert Hampp 1/9 1. Das Ideale Gas Thermodynamik Teilgebiet der klassischen Physik. Wir betrachten statistisch viele Teilchen. Informationen über einzelne Teilchen werden nicht gewonnen bzw.

Energie und Energieerhaltung

Arbeit und Energie Energie und Energieerhaltung Es gibt keine Evidenz irgendwelcher Art dafür, dass Energieerhaltung in irgendeinem System nicht erfüllt ist. Energie im Austausch In mechanischen und biologischen

Arbeit und Energie Energie und Energieerhaltung Es gibt keine Evidenz irgendwelcher Art dafür, dass Energieerhaltung in irgendeinem System nicht erfüllt ist. Energie im Austausch In mechanischen und biologischen

Arbeitsweisen der Physik

Übersicht Karteikarten Klasse 7 - Arbeitsweisen - Beobachten - Beschreiben - Beschreiben von Gegenständen, Erscheinungen und Prozessen - Beschreiben des Aufbaus und Erklären der Wirkungsweise eines technischen

Übersicht Karteikarten Klasse 7 - Arbeitsweisen - Beobachten - Beschreiben - Beschreiben von Gegenständen, Erscheinungen und Prozessen - Beschreiben des Aufbaus und Erklären der Wirkungsweise eines technischen

Stoffverteilungsplan Mathematik 6 auf der Grundlage der Kerncurricula 2005 Schnittpunkt 6 Klettbuch KGS Schneverdingen

Kompetenzen Inhalte Schnittpunkt 6 nehmen Probleme als Herausforderung an nutzen das Buch zur Informationsbeschaffung übertragen Lösungsbeispiele auf neue Aufgaben stellen das Problem anders dar ebener

Kompetenzen Inhalte Schnittpunkt 6 nehmen Probleme als Herausforderung an nutzen das Buch zur Informationsbeschaffung übertragen Lösungsbeispiele auf neue Aufgaben stellen das Problem anders dar ebener

Grundwissen 10. Überblick: Gradmaß rπ Länge eines Bogens zum Mittelpunktswinkels α: b = α

Grundwissen 0. Berechnungen an Kreis und Kugel a) Bogenmaß Beispiel: Gegeben ist ein Winkel α=50 ; dann gilt: b = b = π 50 0,8766 r r 360 Die (reelle) Zahl ist geeignet, die Größe eines Winkels anzugeben.

Grundwissen 0. Berechnungen an Kreis und Kugel a) Bogenmaß Beispiel: Gegeben ist ein Winkel α=50 ; dann gilt: b = b = π 50 0,8766 r r 360 Die (reelle) Zahl ist geeignet, die Größe eines Winkels anzugeben.

Leitidee Messen geeignete Größeneinheiten auswählen und mit ihnen rechnen

Mathematik Klasse 9 Inhalt/Thema von Maßstab Band 5 1. Grundkenntnisse Rechnen mit Brüchen und Dezimalbrüchen Rechnen mit Größen Proportionale und umgekehrt proportionale Zuordnungen, Dreisatz Prozent-

Mathematik Klasse 9 Inhalt/Thema von Maßstab Band 5 1. Grundkenntnisse Rechnen mit Brüchen und Dezimalbrüchen Rechnen mit Größen Proportionale und umgekehrt proportionale Zuordnungen, Dreisatz Prozent-

(Man sagt dafür auch, dass die Teilmenge U bezüglich der Gruppenoperationen abgeschlossen sein muss.)

3. Untergruppen 19 3. Untergruppen Nachdem wir nun einige grundlegende Gruppen kennengelernt haben, wollen wir in diesem Kapitel eine einfache Möglichkeit untersuchen, mit der man aus bereits bekannten

3. Untergruppen 19 3. Untergruppen Nachdem wir nun einige grundlegende Gruppen kennengelernt haben, wollen wir in diesem Kapitel eine einfache Möglichkeit untersuchen, mit der man aus bereits bekannten

Kurze Einleitung: Sägebandführung :

Grundlagen: richtige Verwendung von Bandsägeblättern Das 1x1 der richtigen Bandsägeblätter sowie Einflussfaktoren auf brechen der Bänder und unzureichendes Schnittverhalten Kurze Einleitung: Immer wieder

Grundlagen: richtige Verwendung von Bandsägeblättern Das 1x1 der richtigen Bandsägeblätter sowie Einflussfaktoren auf brechen der Bänder und unzureichendes Schnittverhalten Kurze Einleitung: Immer wieder

Vergleich Auslaufbecher und Rotationsviskosimeter

Vergleich Auslaufbecher und Rotationsviskosimeter Die Viskositätsmessung mit dem Auslaufbecher ist, man sollte es kaum glauben, auch in unserer Zeit der allgemeinen Automatisierung und ISO 9 Zertifizierungen

Vergleich Auslaufbecher und Rotationsviskosimeter Die Viskositätsmessung mit dem Auslaufbecher ist, man sollte es kaum glauben, auch in unserer Zeit der allgemeinen Automatisierung und ISO 9 Zertifizierungen

Raum- und Flächenmessung bei Körpern

Raum- und Flächenmessung bei Körpern Prismen Ein Prisma ist ein Körper, dessen Grund- und Deckfläche kongruente Vielecke sind und dessen Seitenflächen Parallelogramme sind. Ist der Winkel zwischen Grund-

Raum- und Flächenmessung bei Körpern Prismen Ein Prisma ist ein Körper, dessen Grund- und Deckfläche kongruente Vielecke sind und dessen Seitenflächen Parallelogramme sind. Ist der Winkel zwischen Grund-

Stickstoff kann als ideales Gas betrachtet werden mit einer spezifischen Gaskonstante von R N2 = 0,297 kj

Aufgabe 4 Zylinder nach oben offen Der dargestellte Zylinder A und der zugehörige bis zum Ventil reichende Leitungsabschnitt enthalten Stickstoff. Dieser nimmt im Ausgangszustand ein Volumen V 5,0 dm 3

Aufgabe 4 Zylinder nach oben offen Der dargestellte Zylinder A und der zugehörige bis zum Ventil reichende Leitungsabschnitt enthalten Stickstoff. Dieser nimmt im Ausgangszustand ein Volumen V 5,0 dm 3

Einführung in die Physik I. Mechanik deformierbarer Körper 1. O. von der Lühe und U. Landgraf

Einführung in die Physik I Mechanik deformierbarer Körer O. von der Lühe und U. Landgraf Deformationen Deformationen, die das olumen ändern Dehnung Stauchung Deformationen, die das olumen nicht ändern

Einführung in die Physik I Mechanik deformierbarer Körer O. von der Lühe und U. Landgraf Deformationen Deformationen, die das olumen ändern Dehnung Stauchung Deformationen, die das olumen nicht ändern

Zugversuch. Zugversuch. Vor dem Zugversuch. Verlängerung ohne Einschnürung. Beginn Einschnürung. Probestab. Ausgangsmesslänge L 0 L L L L

Zugversuch Zugversuch Vor dem Zugversuch Verlängerung ohne Einschnürung Beginn Einschnürung Bruch Zerrissener Probestab Ausgangsmesslänge L 0 Verlängerung L L L L Verformung der Zugprobe eines Stahls mit

Zugversuch Zugversuch Vor dem Zugversuch Verlängerung ohne Einschnürung Beginn Einschnürung Bruch Zerrissener Probestab Ausgangsmesslänge L 0 Verlängerung L L L L Verformung der Zugprobe eines Stahls mit

Zentrale Klassenarbeit 2003

Zentrale Klassenarbeit 2003 Tipps ab Seite 21, Lösungen ab Seite 31 ZK Mathematik 2003 1. Aufgabe (8 Punkte) [ b 3 a) Vereinfache so weit wie möglich b) Löse die Gleichung 3 2x 3 x = 6. b5 : an 2 c 2n

Zentrale Klassenarbeit 2003 Tipps ab Seite 21, Lösungen ab Seite 31 ZK Mathematik 2003 1. Aufgabe (8 Punkte) [ b 3 a) Vereinfache so weit wie möglich b) Löse die Gleichung 3 2x 3 x = 6. b5 : an 2 c 2n

Grenzflächen-Phänomene

Grenzflächen-Phänomene Oberflächenspannung Betrachtet: Grenzfläche Flüssigkeit-Gas Kräfte Fl Fl grösser als Fl Gas im Inneren der Flüssigkeit: kräftefrei an der Oberfläche: resultierende Kraft ins Innere

Grenzflächen-Phänomene Oberflächenspannung Betrachtet: Grenzfläche Flüssigkeit-Gas Kräfte Fl Fl grösser als Fl Gas im Inneren der Flüssigkeit: kräftefrei an der Oberfläche: resultierende Kraft ins Innere

Ideale und Reale Gase. Was ist ein ideales Gas? einatomige Moleküle mit keinerlei gegenseitiger WW keinem Eigenvolumen (punktförmig)

Ideale und Reale Gase Was ist ein ideales Gas? einatomige Moleküle mit keinerlei gegenseitiger WW keinem Eigenvolumen (punktförmig) Wann sind reale Gase ideal? Reale Gase verhalten sich wie ideale Gase

Ideale und Reale Gase Was ist ein ideales Gas? einatomige Moleküle mit keinerlei gegenseitiger WW keinem Eigenvolumen (punktförmig) Wann sind reale Gase ideal? Reale Gase verhalten sich wie ideale Gase

I. Mechanik. I.4 Fluid-Dynamik: Strömungen in Flüssigkeiten und Gasen. Physik für Mediziner 1

I. Mechanik I.4 Fluid-Dynamik: Strömungen in Flüssigkeiten und Gasen Physik für Mediziner Stromdichte Stromstärke = durch einen Querschnitt (senkrecht zur Flussrichtung) fließende Menge pro Zeit ( Menge

I. Mechanik I.4 Fluid-Dynamik: Strömungen in Flüssigkeiten und Gasen Physik für Mediziner Stromdichte Stromstärke = durch einen Querschnitt (senkrecht zur Flussrichtung) fließende Menge pro Zeit ( Menge

Praktikum Materialwissenschaft II. Wärmeleitung

Praktikum Materialwissenschaft II Wärmeleitung Gruppe 8 André Schwöbel 1328037 Jörg Schließer 1401598 Maximilian Fries 1407149 e-mail: a.schwoebel@gmail.com Betreuer: Markus König 21.11.2007 Inhaltsverzeichnis

Praktikum Materialwissenschaft II Wärmeleitung Gruppe 8 André Schwöbel 1328037 Jörg Schließer 1401598 Maximilian Fries 1407149 e-mail: a.schwoebel@gmail.com Betreuer: Markus König 21.11.2007 Inhaltsverzeichnis

Singularitäten in der FEM und deren Bewertung

Singularitäten in der FEM und deren Bewertung Jeder FEM-Anwender wird früher oder später mit Spannungssingularitäten konfrontiert werden, sich dessen aber nicht unbedingt im Klaren sein. Dafür gibt es

Singularitäten in der FEM und deren Bewertung Jeder FEM-Anwender wird früher oder später mit Spannungssingularitäten konfrontiert werden, sich dessen aber nicht unbedingt im Klaren sein. Dafür gibt es

Thermodynamik & Kinetik

Thermodynamik & Kinetik Inhaltsverzeichnis Ihr versteht die Begriffe offenes System, geschlossenes System, isoliertes System, Enthalpie, exotherm und endotherm... 3 Ihr kennt die Funktionsweise eines Kalorimeters

Thermodynamik & Kinetik Inhaltsverzeichnis Ihr versteht die Begriffe offenes System, geschlossenes System, isoliertes System, Enthalpie, exotherm und endotherm... 3 Ihr kennt die Funktionsweise eines Kalorimeters

Mathematik: Mag. Schmid Wolfgang Arbeitsblatt 9 3. Semester ARBEITSBLATT 9 TEXTAUFGABEN ZU LINEAREN GLEICHUNGSSYSTEMEN LEISTUNGSAUFGABEN

ARBEITSBLATT 9 TEXTAUFGABEN ZU LINEAREN GLEICHUNGSSYSTEMEN LEISTUNGSAUFGABEN Beispiel: Wenn zwei Röhren gleichzeitig geöffnet sind, kann ein Wasserbecken in 40 Minuten gefüllt werden. Fließt das Wasser

ARBEITSBLATT 9 TEXTAUFGABEN ZU LINEAREN GLEICHUNGSSYSTEMEN LEISTUNGSAUFGABEN Beispiel: Wenn zwei Röhren gleichzeitig geöffnet sind, kann ein Wasserbecken in 40 Minuten gefüllt werden. Fließt das Wasser

Formelsammlung. Lagrange-Gleichungen: q k. Zur Koordinate q k konjugierter Impuls: p k = L. Hamilton-Funktion: p k. Hamiltonsche Gleichungen: q k = H

Formelsammlung Lagrange-Gleichungen: ( ) d L dt q k L q k = 0 mit k = 1,..., n. (1) Zur Koordinate q k konjugierter Impuls: p k = L q k. (2) Hamilton-Funktion: n H(q 1,..., q n, p 1,..., p n, t) = p k

Formelsammlung Lagrange-Gleichungen: ( ) d L dt q k L q k = 0 mit k = 1,..., n. (1) Zur Koordinate q k konjugierter Impuls: p k = L q k. (2) Hamilton-Funktion: n H(q 1,..., q n, p 1,..., p n, t) = p k

Kapitel VI. Euklidische Geometrie

Kapitel VI. Euklidische Geometrie 1 Abstände und Lote Wiederholung aus Kapitel IV. Wir versehen R n mit dem Standard Skalarprodukt x 1 y 1.,. := x 1 y 1 +... + x n y n x n y n Es gilt für u, v, w R n und

Kapitel VI. Euklidische Geometrie 1 Abstände und Lote Wiederholung aus Kapitel IV. Wir versehen R n mit dem Standard Skalarprodukt x 1 y 1.,. := x 1 y 1 +... + x n y n x n y n Es gilt für u, v, w R n und

Kombinierte Übungen zur Spektroskopie Beispiele für die Bearbeitung

Im folgenden soll gezeigt werden, daß es großen Spaß macht, spektroskopische Probleme zu lösen. Es gibt kein automatisches Lösungsschema, sondern höchstens Strategien, wie beim "Puzzle Lösen"; häufig hilft

Im folgenden soll gezeigt werden, daß es großen Spaß macht, spektroskopische Probleme zu lösen. Es gibt kein automatisches Lösungsschema, sondern höchstens Strategien, wie beim "Puzzle Lösen"; häufig hilft

W2 Gasthermometer. 1. Grundlagen: 1.1 Gasthermometer und Temperaturmessung

W2 Gasthermometer Stoffgebiet: Versuchsziel: Literatur: emperaturmessung, Gasthermometer, Gasgesetze Mit Hilfe eines Gasthermometers ist der Ausdehnungs- und Druckkoeffizient von Luft zu bestimmen. Beschäftigung

W2 Gasthermometer Stoffgebiet: Versuchsziel: Literatur: emperaturmessung, Gasthermometer, Gasgesetze Mit Hilfe eines Gasthermometers ist der Ausdehnungs- und Druckkoeffizient von Luft zu bestimmen. Beschäftigung

Übung 4. SS 2013 Übung - Einführung in die Verbrennung - Methling, Özuylasi 1

Ziel: Grundlagen der chemischen Reaktionskinetik verstehen Verstehen qualitativer Reaktionsverläufe Aufstellung des Zeitgesetzes Umgang mit nicht reagierenden Stoßpartner (M) Berechnung Geschwindigkeitskoeffizient

Ziel: Grundlagen der chemischen Reaktionskinetik verstehen Verstehen qualitativer Reaktionsverläufe Aufstellung des Zeitgesetzes Umgang mit nicht reagierenden Stoßpartner (M) Berechnung Geschwindigkeitskoeffizient

4.7 Magnetfelder von Strömen Magnetfeld eines geraden Leiters

4.7 Magnetfelder von Strömen Aus den vorherigen Kapiteln ist bekannt, dass auf stromdurchflossene Leiter im Magnetfeld eine Kraft wirkt. Die betrachteten magnetischen Felder waren bisher homogene Felder

4.7 Magnetfelder von Strömen Aus den vorherigen Kapiteln ist bekannt, dass auf stromdurchflossene Leiter im Magnetfeld eine Kraft wirkt. Die betrachteten magnetischen Felder waren bisher homogene Felder

Der dreidimensionale Raum wird als unendliche Punktmenge aufgefasst. Geraden und Ebenen sind dann Teilmengen dieser Punktmenge.

STEREOMETRIE I Grundlagen 1. Punkte, Geraden und Ebenen Der dreidimensionale Raum wird als unendliche Punktmenge aufgefasst. Geraden und Ebenen sind dann Teilmengen dieser Punktmenge. a) Gerade Axiom:

STEREOMETRIE I Grundlagen 1. Punkte, Geraden und Ebenen Der dreidimensionale Raum wird als unendliche Punktmenge aufgefasst. Geraden und Ebenen sind dann Teilmengen dieser Punktmenge. a) Gerade Axiom:

Tabelle 2.3: Gleit-Reibbeiwerte nach DGUV Information

2.1 Kräfte Tabelle 2.3: Gleit-Reibbeiwerte nach DGUV Information 214 003 Ladefläche Reibpaarung Sperrholz, melaminharzbeschichtet, glatte Oberfläche Sperrholz, melaminharzbeschichtet, Siebstruktur Aluminiumträger

2.1 Kräfte Tabelle 2.3: Gleit-Reibbeiwerte nach DGUV Information 214 003 Ladefläche Reibpaarung Sperrholz, melaminharzbeschichtet, glatte Oberfläche Sperrholz, melaminharzbeschichtet, Siebstruktur Aluminiumträger

Die Entwicklung des Erde-Mond-Systems

THEORETISCHE AUFGABE Nr. 1 Die Entwicklung des Erde-Mond-Systems Wissenschaftler können den Abstand Erde-Mond mit großer Genauigkeit bestimmen. Sie erreichen dies, indem sie einen Laserstrahl an einem

THEORETISCHE AUFGABE Nr. 1 Die Entwicklung des Erde-Mond-Systems Wissenschaftler können den Abstand Erde-Mond mit großer Genauigkeit bestimmen. Sie erreichen dies, indem sie einen Laserstrahl an einem

von Feldausbildungen und Stromdichteverteilungen (zweidimensional)

Katalog Katalog von Feldausbildungen und Stromdichteverteilungen (zweidimensional) Inhalt 1 Leiter bei Gleichstrom (Magnetfeld konstanter Ströme) Eisenleiter bei Gleichstrom 3 Leiter bei Stromanstieg 4

Katalog Katalog von Feldausbildungen und Stromdichteverteilungen (zweidimensional) Inhalt 1 Leiter bei Gleichstrom (Magnetfeld konstanter Ströme) Eisenleiter bei Gleichstrom 3 Leiter bei Stromanstieg 4

Leiterkennlinien elektrischer Widerstand

Leiterkennlinien elektrischer Widerstand Experiment: Wir untersuchen den Zusammenhang zwischen der anliegenden Spannung und der Stromstärke I bei verschiedenen elektrischen Leitern. Als elektrische Leiter

Leiterkennlinien elektrischer Widerstand Experiment: Wir untersuchen den Zusammenhang zwischen der anliegenden Spannung und der Stromstärke I bei verschiedenen elektrischen Leitern. Als elektrische Leiter

5. Kapitel Die De-Broglie-Wellenlänge

5. Kapitel Die De-Broglie-Wellenlänge 5.1 Lernziele Sie können die De-Broglie-Wellenlänge nachvollziehen und anwenden. Sie kennen den experimentellen Nachweis einer Materiewelle. Sie wissen, dass das Experiment

5. Kapitel Die De-Broglie-Wellenlänge 5.1 Lernziele Sie können die De-Broglie-Wellenlänge nachvollziehen und anwenden. Sie kennen den experimentellen Nachweis einer Materiewelle. Sie wissen, dass das Experiment

Praktikumssemesterarbeit für Numerik Aufgabe 1 HU-Berlin, Sommersemester 2005

Praktikumssemesterarbeit für Numerik Aufgabe HU-Berlin, Sommersemester 2005 Mario Krell Volker Grabsch 24. Juli 2005 Inhaltsverzeichnis Herleitung aus der Physik. Voraussetzungen und Annahmen Allgemein

Praktikumssemesterarbeit für Numerik Aufgabe HU-Berlin, Sommersemester 2005 Mario Krell Volker Grabsch 24. Juli 2005 Inhaltsverzeichnis Herleitung aus der Physik. Voraussetzungen und Annahmen Allgemein

Chemisches Potential und Nernstgleichung Carsten Stick

Chemisches Potential und Nernstgleichung Carsten Stick Definition der mechanischen Arbeit: Kraft mal Weg W = F! ds W = Arbeit oder Energie; F = Kraft; s = Weg Diese Definition lässt sich auch auf die Kompression

Chemisches Potential und Nernstgleichung Carsten Stick Definition der mechanischen Arbeit: Kraft mal Weg W = F! ds W = Arbeit oder Energie; F = Kraft; s = Weg Diese Definition lässt sich auch auf die Kompression

Die freie Energie wird also bei konstantem Volumen und konstanter Temperatur minimal

Die freie Energie wird also bei konstantem Volumen und konstanter Temperatur minimal 7.2 Die Enthalpie Die Enthalpie H ist definiert als H = U + pv, womit wir für die Änderung erhalten dh = pdv + TdS +

Die freie Energie wird also bei konstantem Volumen und konstanter Temperatur minimal 7.2 Die Enthalpie Die Enthalpie H ist definiert als H = U + pv, womit wir für die Änderung erhalten dh = pdv + TdS +

Analyse 1: Diskussion der Beschleunigungsdaten

Flugzeugstart Zielsetzung: In diesem Experiment untersuchen wir die Bewegung eines Flugzeugs, indem wir seine Beschleunigung messen. Da es schwierig sein dürfte, dieses Experiment heutzutage ohne Probleme

Flugzeugstart Zielsetzung: In diesem Experiment untersuchen wir die Bewegung eines Flugzeugs, indem wir seine Beschleunigung messen. Da es schwierig sein dürfte, dieses Experiment heutzutage ohne Probleme

Kapitel 5: Einfaktorielle Varianzanalyse

Rasch, Friese, Hofmann & Naumann (006). Quantitative Methoden. Band (. Auflage). Heidelberg: Springer. Kapitel 5: Einfaktorielle Varianzanalyse Berechnen der Teststärke a priori bzw. Stichprobenumfangsplanung

Rasch, Friese, Hofmann & Naumann (006). Quantitative Methoden. Band (. Auflage). Heidelberg: Springer. Kapitel 5: Einfaktorielle Varianzanalyse Berechnen der Teststärke a priori bzw. Stichprobenumfangsplanung

Korrelationsmatrix. Statistische Bindungen zwischen den N Zufallsgrößen werden durch die Korrelationsmatrix vollständig beschrieben:

Korrelationsmatrix Bisher wurden nur statistische Bindungen zwischen zwei (skalaren) Zufallsgrößen betrachtet. Für den allgemeineren Fall einer Zufallsgröße mit N Dimensionen bietet sich zweckmäßiger Weise

Korrelationsmatrix Bisher wurden nur statistische Bindungen zwischen zwei (skalaren) Zufallsgrößen betrachtet. Für den allgemeineren Fall einer Zufallsgröße mit N Dimensionen bietet sich zweckmäßiger Weise

6. Tag: Chemisches Gleichgewicht und Reaktionskinetik

6. Tag: Chemisches Gleichgewicht und Reaktionskinetik 1 6. Tag: Chemisches Gleichgewicht und Reaktionskinetik 1. Das chemische Gleichgewicht Eine chemische Reaktion läuft in beiden Richtungen ab. Wenn

6. Tag: Chemisches Gleichgewicht und Reaktionskinetik 1 6. Tag: Chemisches Gleichgewicht und Reaktionskinetik 1. Das chemische Gleichgewicht Eine chemische Reaktion läuft in beiden Richtungen ab. Wenn

4 Produktspezifische Ausfallwahrscheinlichkeit und Ausbeute

4.1 Grundlagen 4 Produktspezifische Ausfallwahrscheinlichkeit und Ausbeute 4.1 Grundlagen In den bisherigen Ausführungen wurden die Grundlagen der Ausbeuteberechnung behandelt. So wurde bereits im Abschnitt

4.1 Grundlagen 4 Produktspezifische Ausfallwahrscheinlichkeit und Ausbeute 4.1 Grundlagen In den bisherigen Ausführungen wurden die Grundlagen der Ausbeuteberechnung behandelt. So wurde bereits im Abschnitt

Geogebra im Geometrieunterricht. Peter Scholl Albert-Einstein-Gymnasium

Geogebra im Geometrieunterricht Bertrand Russel in LOGICOMIX Geometrie im Lehrplan Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Oberstufe Parallele und senkrechte Geraden Kreise Winkel benennen, messen

Geogebra im Geometrieunterricht Bertrand Russel in LOGICOMIX Geometrie im Lehrplan Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Oberstufe Parallele und senkrechte Geraden Kreise Winkel benennen, messen

K2 MATHEMATIK KLAUSUR. Aufgabe PT WTA WTGS Darst. Gesamtpunktzahl Punkte (max) 28 15 15 2 60 Punkte Notenpunkte

K2 MATHEMATIK KLAUSUR 26.2.24 Aufgabe PT WTA WTGS Darst. Gesamtpunktzahl Punkte (max 28 5 5 2 6 Punkte Notenpunkte PT 2 3 4 5 6 7 8 9 P. (max 2 2 2 4 5 3 3 4 3 Punkte WT Ana A.a b A.c Summe P. (max 7 5

K2 MATHEMATIK KLAUSUR 26.2.24 Aufgabe PT WTA WTGS Darst. Gesamtpunktzahl Punkte (max 28 5 5 2 6 Punkte Notenpunkte PT 2 3 4 5 6 7 8 9 P. (max 2 2 2 4 5 3 3 4 3 Punkte WT Ana A.a b A.c Summe P. (max 7 5

254 15. ORDNUNG UND UNORDNUNG

54 15. ORDNUNG UND UNORDNUNG 15.4 Ordnungsdomänen Da die verschiedenen Untergitter im llgemeinen gleichwertig sind, können die - oder B-tome bei einer an verschiedenen Stellen beginnenden Keimbildung das

54 15. ORDNUNG UND UNORDNUNG 15.4 Ordnungsdomänen Da die verschiedenen Untergitter im llgemeinen gleichwertig sind, können die - oder B-tome bei einer an verschiedenen Stellen beginnenden Keimbildung das

Modifikation der Oberflächenrauheit von Edelstahl mittels Faserlaser

Modifikation der Oberflächenrauheit von Edelstahl mittels Faserlaser Definierte Variation der Oberflächenrauheit M. Baumeister, T. Pohle, K. Dickmann Laserzentrum FH Münster www.lfm-online.de In verschiedensten

Modifikation der Oberflächenrauheit von Edelstahl mittels Faserlaser Definierte Variation der Oberflächenrauheit M. Baumeister, T. Pohle, K. Dickmann Laserzentrum FH Münster www.lfm-online.de In verschiedensten

Materialien WS 2014/15 Dozent: Dr. Andreas Will.

Master Umweltingenieur, 1. Semester, Modul 42439,, 420607, VL, Do. 11:30-13:00, R. 3.21 420608, UE, Do. 13:45-15:15, R. 3.17 Materialien WS 2014/15 Dozent: Dr. Andreas Will will@tu-cottbus.de Reynoldszahl

Master Umweltingenieur, 1. Semester, Modul 42439,, 420607, VL, Do. 11:30-13:00, R. 3.21 420608, UE, Do. 13:45-15:15, R. 3.17 Materialien WS 2014/15 Dozent: Dr. Andreas Will will@tu-cottbus.de Reynoldszahl

Und so weiter... Annäherung an das Unendliche Lösungshinweise

Stefanie Anzenhofer, Hans-Georg Weigand, Jan Wörler Numerisch und graphisch. Umfang einer Quadratischen Flocke Abbildung : Quadratische Flocke mit Seitenlänge s = 9. Der Umfang U der Figur beträgt aufgrund

Stefanie Anzenhofer, Hans-Georg Weigand, Jan Wörler Numerisch und graphisch. Umfang einer Quadratischen Flocke Abbildung : Quadratische Flocke mit Seitenlänge s = 9. Der Umfang U der Figur beträgt aufgrund

Drehzahl- und Drehrichtungserfassung Richtungserkennung mit Hall-Schalter

Drehzahl- und Drehrichtungserfassung Richtungserkennung mit Hall-Schalter In vielen Anwendungsfällen müssen die Drehzahl und die Drehrichtung eines Motors bekannt sein. Diese Parameter können komfortabel

Drehzahl- und Drehrichtungserfassung Richtungserkennung mit Hall-Schalter In vielen Anwendungsfällen müssen die Drehzahl und die Drehrichtung eines Motors bekannt sein. Diese Parameter können komfortabel

Füllstand eines Behälters

Füllstand eines Behälters Der Behälter ist eines der häufigsten Apparate in der chemischen Industrie zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten. Dabei ist die Kenntnis das Gesamtvolumens als auch des Füllvolumens

Füllstand eines Behälters Der Behälter ist eines der häufigsten Apparate in der chemischen Industrie zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten. Dabei ist die Kenntnis das Gesamtvolumens als auch des Füllvolumens

3. Erhaltungsgrößen und die Newton schen Axiome

Übungen zur T1: Theoretische Mechanik, SoSe13 Prof. Dr. Dieter Lüst Theresienstr. 37, Zi. 45 Dr. James Gray James.Gray@physik.uni-muenchen.de 3. Erhaltungsgrößen und die Newton schen Axiome Übung 3.1:

Übungen zur T1: Theoretische Mechanik, SoSe13 Prof. Dr. Dieter Lüst Theresienstr. 37, Zi. 45 Dr. James Gray James.Gray@physik.uni-muenchen.de 3. Erhaltungsgrößen und die Newton schen Axiome Übung 3.1:

Theoretische Physik I: Lösungen Blatt Michael Czopnik

Theoretische Physik I: Lösungen Blatt 2 15.10.2012 Michael Czopnik Aufgabe 1: Scheinkräfte Nutze Zylinderkoordinaten: x = r cos ϕ y = r sin ϕ z = z Zweimaliges differenzieren ergibt: ẍ = r cos ϕ 2ṙ ϕ sin

Theoretische Physik I: Lösungen Blatt 2 15.10.2012 Michael Czopnik Aufgabe 1: Scheinkräfte Nutze Zylinderkoordinaten: x = r cos ϕ y = r sin ϕ z = z Zweimaliges differenzieren ergibt: ẍ = r cos ϕ 2ṙ ϕ sin

"wahre Anomalie": (= Winkel bzgl. Fokus) "exzentrische Anomalie": const =

Beipiel 4: Iteratives Lösen von Gleichungen Kepler-Gleichung: Finde Lösung für bis inklusive! Physikalische Anwendung im Kepler-Problem: Gl. (1) bestimmt den Zusammenhang zwischen Laufzeit t und der "exzentrischen

Beipiel 4: Iteratives Lösen von Gleichungen Kepler-Gleichung: Finde Lösung für bis inklusive! Physikalische Anwendung im Kepler-Problem: Gl. (1) bestimmt den Zusammenhang zwischen Laufzeit t und der "exzentrischen

Innere Reibung von Gasen

Blatt: 1 Aufgabe Bestimmen Sie die Viskosität η von Gasen aus der Messung der Strömung durch Kapillaren. Berechnen Sie aus den Messergebnissen für jedes Gas die Sutherland-Konstante C, die effektiven Moleküldurchmesser

Blatt: 1 Aufgabe Bestimmen Sie die Viskosität η von Gasen aus der Messung der Strömung durch Kapillaren. Berechnen Sie aus den Messergebnissen für jedes Gas die Sutherland-Konstante C, die effektiven Moleküldurchmesser

Grundfachklausur Teil 2 / Statik II

Technische Universität Darmstadt Institut für Werkstoffe und Mechanik im Bauwesen Fachgebiet Statik Prof. Dr.-Ing. Jens Schneider Grundfachklausur Teil 2 / Statik II im Sommersemester 204, am 08.09.204

Technische Universität Darmstadt Institut für Werkstoffe und Mechanik im Bauwesen Fachgebiet Statik Prof. Dr.-Ing. Jens Schneider Grundfachklausur Teil 2 / Statik II im Sommersemester 204, am 08.09.204

Aufgaben Hydraulik I, 10. Februar 2011, total 150 Pkt.

Aufgaben Hydraulik I, 10. Februar 2011, total 150 Pkt. Aufgabe 1: Hydrostatik (13 Pkt.) Eine senkrechte Wand trennt zwei mit unterschiedlichen Flüssigkeiten gefüllte Behälter der selben Grundfläche (Breite

Aufgaben Hydraulik I, 10. Februar 2011, total 150 Pkt. Aufgabe 1: Hydrostatik (13 Pkt.) Eine senkrechte Wand trennt zwei mit unterschiedlichen Flüssigkeiten gefüllte Behälter der selben Grundfläche (Breite

Ein Bruchteil vom Ganzen lässt sich mit Hilfe von Bruchzahlen darstellen. Bsp.: Ganzes: 20 Kästchen

Grundwissen Mathematik G8 6. Klasse Zahlen. Brüche.. Bruchteile und Bruchzahlen Ein Bruchteil vom Ganzen lässt sich mit Hilfe von Bruchzahlen darstellen. Ganzes: 0 Kästchen 6 6 graue Kästchen, also: 0

Grundwissen Mathematik G8 6. Klasse Zahlen. Brüche.. Bruchteile und Bruchzahlen Ein Bruchteil vom Ganzen lässt sich mit Hilfe von Bruchzahlen darstellen. Ganzes: 0 Kästchen 6 6 graue Kästchen, also: 0

(27) (28) 16. Büsching, F.: Küsteningenieurwesen 2002/13.1

. 8. Wellenenergien Für die nergie einer fortschreitenden regulären Sinuswelle liefert die Wellentheorie von AIRY-APAC einfache rgebnisse. s wird dabei die Gesamtenergie aus den Anteilen der potentiellen

. 8. Wellenenergien Für die nergie einer fortschreitenden regulären Sinuswelle liefert die Wellentheorie von AIRY-APAC einfache rgebnisse. s wird dabei die Gesamtenergie aus den Anteilen der potentiellen

Berufsmaturitätsprüfung 2013 Mathematik

GIBB Gewerblich-Industrielle Berufsschule Bern Berufsmaturitätsschule Berufsmaturitätsprüfung 2013 Mathematik Zeit: Hilfsmittel: Hinweise: Punkte: 180 Minuten Formel- und Tabellensammlung ohne gelöste

GIBB Gewerblich-Industrielle Berufsschule Bern Berufsmaturitätsschule Berufsmaturitätsprüfung 2013 Mathematik Zeit: Hilfsmittel: Hinweise: Punkte: 180 Minuten Formel- und Tabellensammlung ohne gelöste

Physikalisches Praktikum

Physikalisches Praktikum Viskosität von Flüssigkeiten Laborbericht Korrigierte Version 9.Juni 2002 Andreas Hettler Inhalt Kapitel I Begriffserklärungen 5 Viskosität 5 Stokes sches

Physikalisches Praktikum Viskosität von Flüssigkeiten Laborbericht Korrigierte Version 9.Juni 2002 Andreas Hettler Inhalt Kapitel I Begriffserklärungen 5 Viskosität 5 Stokes sches

Basiswissen Klasse 5, Algebra (G8)

Basiswissen Klasse, Algebra (G8) Natürliche Zahlen Sicherer Umgang mit den vier Grundrechenarten MH 1, S. 4- Große Zahlen schreiben und lesen Rechenregeln, wie Punkt vor Strich, Klammern Rechengesetze:

Basiswissen Klasse, Algebra (G8) Natürliche Zahlen Sicherer Umgang mit den vier Grundrechenarten MH 1, S. 4- Große Zahlen schreiben und lesen Rechenregeln, wie Punkt vor Strich, Klammern Rechengesetze:

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Hauptschule Klasse Mathematik - Lernen und Lösen - Übungsaufgaben

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Hauptschule Klasse 7 + 8 - Mathematik - Lernen und Lösen - Übungsaufgaben Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Hauptschule Klasse 7 + 8 - Mathematik - Lernen und Lösen - Übungsaufgaben Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de

Die Grundkonzepte der Quantenmechanik illustriert an der Polarisation von Photonen

Die Grundkonzepte der Quantenmechanik illustriert an der Polarisation von Photonen Frank Wilhelm-Mauch February 5, 013 Fachrichtung Theoretische Physik, Universität des Saarlandes, Saarbrücken 0. Februar

Die Grundkonzepte der Quantenmechanik illustriert an der Polarisation von Photonen Frank Wilhelm-Mauch February 5, 013 Fachrichtung Theoretische Physik, Universität des Saarlandes, Saarbrücken 0. Februar

Kurs 7 Geometrie 2 MSA Vollzeit (1 von 2)

Erwachsenenschule Bremen Abteilung I: Sekundarstufe Doventorscontrescarpe 172 A 2815 Bremen Kurs 7 Geometrie 2 MSA Vollzeit (1 von 2) Name: Ich 1. 2. 3. So schätze ich meinen Lernzuwachs ein. kann die

Erwachsenenschule Bremen Abteilung I: Sekundarstufe Doventorscontrescarpe 172 A 2815 Bremen Kurs 7 Geometrie 2 MSA Vollzeit (1 von 2) Name: Ich 1. 2. 3. So schätze ich meinen Lernzuwachs ein. kann die

Versuchsplanung. Inhalt. Grundlagen. Faktor-Effekt. Allgemeine faktorielle Versuchspläne. Zweiwertige faktorielle Versuchspläne

Inhalt Versuchsplanung Faktorielle Versuchspläne Dr. Tobias Kiesling Allgemeine faktorielle Versuchspläne Faktorielle Versuchspläne mit zwei Faktoren Erweiterungen Zweiwertige

Inhalt Versuchsplanung Faktorielle Versuchspläne Dr. Tobias Kiesling Allgemeine faktorielle Versuchspläne Faktorielle Versuchspläne mit zwei Faktoren Erweiterungen Zweiwertige

Mathematik II Frühlingsemester 2015 Kap. 9: Funktionen von mehreren Variablen 9.2 Partielle Differentiation

Mathematik II Frühlingsemester 2015 Kap. 9: Funktionen von mehreren Variablen 9.2 Partielle Differentiation www.math.ethz.ch/education/bachelor/lectures/fs2015/other/mathematik2 biol Prof. Dr. Erich Walter

Mathematik II Frühlingsemester 2015 Kap. 9: Funktionen von mehreren Variablen 9.2 Partielle Differentiation www.math.ethz.ch/education/bachelor/lectures/fs2015/other/mathematik2 biol Prof. Dr. Erich Walter

Rotationskörper. Ronny Harbich. 1. August 2003 (geändert 24. Oktober 2007)

Rotationskörper Ronny Harbich 1. August 2003 geändert 24. Oktober 2007) Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 3 2 Anschauliche Herleitung 4 2.1 Darstellungen................................. 4 2.2 Gleichungen

Rotationskörper Ronny Harbich 1. August 2003 geändert 24. Oktober 2007) Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 3 2 Anschauliche Herleitung 4 2.1 Darstellungen................................. 4 2.2 Gleichungen

K2 MATHEMATIK KLAUSUR 1. Aufgabe PT WTA WTGS Gesamtpunktzahl Punkte (max) Punkte Notenpunkte

K2 MATHEMATIK KLAUSUR 1 14.03.2016 Aufgabe PT WTA WTGS Gesamtpunktzahl (max) 30 15 15 60 Notenpunkte PT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P. (max) 2 2 3 4 5 3 4 4 3 WT Ana A.1a) b) c) Summe P. (max) 7 5 3 15 WT Geo G.a)

K2 MATHEMATIK KLAUSUR 1 14.03.2016 Aufgabe PT WTA WTGS Gesamtpunktzahl (max) 30 15 15 60 Notenpunkte PT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P. (max) 2 2 3 4 5 3 4 4 3 WT Ana A.1a) b) c) Summe P. (max) 7 5 3 15 WT Geo G.a)

I.6.3 Potentielle Energie eines Teilchensystems. m i. N z i. i=1. = gmz M. i=1. I.6.4 Kinetische Energie eines Teilchensystems

I.6.3 Potentielle Energie eines Teilchensystems Beispiel: Einzelmassen im Schwerefeld U i = m i gz i jetzt viele Massen im Schwerefeld: Gesamtenergie U = m i gz i m i z i = gm m i = gmz M Man muss also

I.6.3 Potentielle Energie eines Teilchensystems Beispiel: Einzelmassen im Schwerefeld U i = m i gz i jetzt viele Massen im Schwerefeld: Gesamtenergie U = m i gz i m i z i = gm m i = gmz M Man muss also

Elektronen in Metallen. Seminar: Nanostrukturphysik 1 Fakultät: 7 Dozent: Dr. M. Kobliscka Referent: Daniel Gillo Datum:

Elektronen in Metallen Seminar: Nanostrukturphysik 1 Fakultät: 7 Dozent: Dr. M. Kobliscka Referent: Datum: 1.01.14 Gliederung 1. Einleitung 1.1 Elektronen 1. Metalle. Drude-Modell.1 Ohm'sches Gesetz. Grenzen

Elektronen in Metallen Seminar: Nanostrukturphysik 1 Fakultät: 7 Dozent: Dr. M. Kobliscka Referent: Datum: 1.01.14 Gliederung 1. Einleitung 1.1 Elektronen 1. Metalle. Drude-Modell.1 Ohm'sches Gesetz. Grenzen

Raumgeometrie WORTSCHATZ 1

Raumgeometrie WORTSCHATZ 1 Video zur Raumgeometrie : http://www.youtube.com/watch?v=qbqbd0b3vzu VOKABEL : eine Angabe ; angeben ; was angegeben ist : ce qui est donné (les données) eine Annahme ; annehmen

Raumgeometrie WORTSCHATZ 1 Video zur Raumgeometrie : http://www.youtube.com/watch?v=qbqbd0b3vzu VOKABEL : eine Angabe ; angeben ; was angegeben ist : ce qui est donné (les données) eine Annahme ; annehmen

Mathematikaufgaben. Matura Session

Mathematikaufgaben Matura 05. Session Angaben 05. Session 05. Session Problemstellung Ein Telefonanbieter sieht für Auslandgespräche eine Figebühr von 0 Euro monatlich und zusätzlich 0 Cent pro Gesprächsminute

Mathematikaufgaben Matura 05. Session Angaben 05. Session 05. Session Problemstellung Ein Telefonanbieter sieht für Auslandgespräche eine Figebühr von 0 Euro monatlich und zusätzlich 0 Cent pro Gesprächsminute

9. Übungsblatt zur VL Einführung in die Klassische Mechanik und Wärmelehre Modul P1a, 1. FS BPh 8. Dezember 2009

9. Übungsblatt zur VL Einführung in die Klassische Mechanik und Wärmelehre Modul P1a, 1. FS BPh 8. Dezember 009 Aufgabe 9.1: Doppelfeder Eine Kugel wird im Schwerefeld der Erde zwischen zwei Federn mit

9. Übungsblatt zur VL Einführung in die Klassische Mechanik und Wärmelehre Modul P1a, 1. FS BPh 8. Dezember 009 Aufgabe 9.1: Doppelfeder Eine Kugel wird im Schwerefeld der Erde zwischen zwei Federn mit

2.8 Grenzflächeneffekte

- 86-2.8 Grenzflächeneffekte 2.8.1 Oberflächenspannung An Grenzflächen treten besondere Effekte auf, welche im Volumen nicht beobachtbar sind. Die molekulare Grundlage dafür sind Kohäsionskräfte, d.h.

- 86-2.8 Grenzflächeneffekte 2.8.1 Oberflächenspannung An Grenzflächen treten besondere Effekte auf, welche im Volumen nicht beobachtbar sind. Die molekulare Grundlage dafür sind Kohäsionskräfte, d.h.

E19 Magnetische Suszeptibilität

Aufgabenstellung: 1. Untersuchen Sie die räumliche Verteilung des Magnetfeldes eines Elektromagneten und dessen Abhängigkeit vom Spulenstrom. 2. Bestimmen Sie die magnetische Suszeptibilität vorgegebener

Aufgabenstellung: 1. Untersuchen Sie die räumliche Verteilung des Magnetfeldes eines Elektromagneten und dessen Abhängigkeit vom Spulenstrom. 2. Bestimmen Sie die magnetische Suszeptibilität vorgegebener

Mathematik Übungsblatt - Lösung. b) x=2

Hochschule Regensburg Fakultät Informatik/Mathematik Christoph Böhm Sommersemester 204 Technische Informatik Bachelor IT2 Vorlesung Mathematik 2 Mathematik 2 4. Übungsblatt - Lösung Differentialrechnung

Hochschule Regensburg Fakultät Informatik/Mathematik Christoph Böhm Sommersemester 204 Technische Informatik Bachelor IT2 Vorlesung Mathematik 2 Mathematik 2 4. Übungsblatt - Lösung Differentialrechnung

Messprinzip. Wichtige Kenngrößen für Lackschichten sind:

Mechanische Charakterisierung von Lackschichten mit dem instrumentierten Eindringversuch nach DIN EN ISO 14 577 und dem Mikrohärtemessgerät FSCHERSCOPE HM2000 Lackschichten finden eine breite Anwendung

Mechanische Charakterisierung von Lackschichten mit dem instrumentierten Eindringversuch nach DIN EN ISO 14 577 und dem Mikrohärtemessgerät FSCHERSCOPE HM2000 Lackschichten finden eine breite Anwendung

Fachcurriculum Mathematik (G8) MPG Klassen 5 und 6. Bildungsplan Bildungsstandards für Mathematik. Kern- und Schulcurriculum Klassen 5 und 6

Bildungsplan 2004 Bildungsstandards für Mathematik Kern- und Klassen 5 und 6 Max-Planck-Gymnasium Böblingen 1 UE 1: Rechnen mit großen Zahlen UE 2: Messen und Auswerten natürliche Zahlen einfache Zehnerpotenzen

Bildungsplan 2004 Bildungsstandards für Mathematik Kern- und Klassen 5 und 6 Max-Planck-Gymnasium Böblingen 1 UE 1: Rechnen mit großen Zahlen UE 2: Messen und Auswerten natürliche Zahlen einfache Zehnerpotenzen

0, v 6 = 2 2. 1, v 4 = 1. 2. span(v 1, v 5, v 6 ) = span(v 1, v 2, v 3, v 4, v 5, v 6 ) 4. span(v 1, v 2, v 4 ) = span(v 2, v 3, v 5, v 6 )

Aufgabe 65. Ganz schön span(n)end. Gegeben sei folgende Menge M von 6 Vektoren v, v,..., v 6 R 4 aus Aufgabe P 6: M = v =, v =, v =, v 4 =, v 5 =, v 6 = Welche der folgenden Aussagen sind wahr? span(v,

Aufgabe 65. Ganz schön span(n)end. Gegeben sei folgende Menge M von 6 Vektoren v, v,..., v 6 R 4 aus Aufgabe P 6: M = v =, v =, v =, v 4 =, v 5 =, v 6 = Welche der folgenden Aussagen sind wahr? span(v,

Download. Mathe an Stationen Klasse 9. Zylinder und Kegel. Marco Bettner, Erik Dinges. Downloadauszug aus dem Originaltitel:

Download Marco Bettner, Erik Dinges Mathe an Stationen Klasse 9 Downloadauszug aus dem Originaltitel: Mathe an Stationen Klasse 9 Dieser Download ist ein Auszug aus dem Originaltitel Mathe an Stationen

Download Marco Bettner, Erik Dinges Mathe an Stationen Klasse 9 Downloadauszug aus dem Originaltitel: Mathe an Stationen Klasse 9 Dieser Download ist ein Auszug aus dem Originaltitel Mathe an Stationen

Klausur 12/1 Physik LK Elsenbruch Di (4h) Thema: elektrische und magnetische Felder Hilfsmittel: Taschenrechner, Formelsammlung

Klausur 12/1 Physik LK Elsenbruch Di 18.01.05 (4h) Thema: elektrische und magnetische Felder Hilfsmittel: Taschenrechner, Formelsammlung 1) Ein Kondensator besteht aus zwei horizontal angeordneten, quadratischen

Klausur 12/1 Physik LK Elsenbruch Di 18.01.05 (4h) Thema: elektrische und magnetische Felder Hilfsmittel: Taschenrechner, Formelsammlung 1) Ein Kondensator besteht aus zwei horizontal angeordneten, quadratischen

Festigkeit und Härte

Festigkeit und Härte Wichtige Kenngrößen für die Verwendung metallischer Werkstoffe sind deren mechanische Eigenschaften unter statischer Beanspruchung bei Raumtemperatur (RT). Hierbei hervorzuheben sind

Festigkeit und Härte Wichtige Kenngrößen für die Verwendung metallischer Werkstoffe sind deren mechanische Eigenschaften unter statischer Beanspruchung bei Raumtemperatur (RT). Hierbei hervorzuheben sind

Physikalische Chemie 0 Klausur, 22. Oktober 2011

Physikalische Chemie 0 Klausur, 22. Oktober 2011 Bitte beantworten Sie die Fragen direkt auf dem Blatt. Auf jedem Blatt bitte Name, Matrikelnummer und Platznummer angeben. Zu jeder der 25 Fragen werden

Physikalische Chemie 0 Klausur, 22. Oktober 2011 Bitte beantworten Sie die Fragen direkt auf dem Blatt. Auf jedem Blatt bitte Name, Matrikelnummer und Platznummer angeben. Zu jeder der 25 Fragen werden

Seminar zur Theorie der Teilchen und Felder. Van der Waals Theorie

Seminar zur Theorie der Teilchen und Felder Van der Waals Theorie Tobias Berheide 18.11.2009 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 3 2 Das Van der Waals Gas 3 2.1 Das ideale Gas..............................

Seminar zur Theorie der Teilchen und Felder Van der Waals Theorie Tobias Berheide 18.11.2009 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 3 2 Das Van der Waals Gas 3 2.1 Das ideale Gas..............................

Grenzflächenphänomene. Physikalische Grundlagen der zahnärztlichen Materialkunde 3. Struktur der Materie. J m. N m. 1. Oberflächenspannung

Grenzflächenphänomene 1. Oberflächenspannung Physikalische Grundlagen der zahnärztlichen Materialkunde 3. Struktur der Materie Grenzflächenphänomene Phase/Phasendiagramm/Phasenübergang Schwerpunkte: Oberflächenspannung

Grenzflächenphänomene 1. Oberflächenspannung Physikalische Grundlagen der zahnärztlichen Materialkunde 3. Struktur der Materie Grenzflächenphänomene Phase/Phasendiagramm/Phasenübergang Schwerpunkte: Oberflächenspannung

Vergleich von experimentellen Ergebnissen mit realen Konfigurationen

Ähnlichkeitstheorie Vergleich von experimentellen Ergebnissen mit realen Konfigurationen Verringerung der Anzahl der physikalischen Größen ( Anzahl der Experimente) Experimentelle Ergebnisse sind unabhängig

Ähnlichkeitstheorie Vergleich von experimentellen Ergebnissen mit realen Konfigurationen Verringerung der Anzahl der physikalischen Größen ( Anzahl der Experimente) Experimentelle Ergebnisse sind unabhängig

Schulinterne Lehrpläne der Städtischen Realschule Waltrop. im Fach: MATHEMATIK Klasse 8

Klettbuch 978-3-12-740481-4 Arithmetik/Algebra 1 Rechnen mit Termen Verbalisieren Reflektieren Erläutern die Arbeitsschritte bei einfachen mathematischen Verfahren (Konstruktionen, Rechenverfahren, Algorithmen)

Klettbuch 978-3-12-740481-4 Arithmetik/Algebra 1 Rechnen mit Termen Verbalisieren Reflektieren Erläutern die Arbeitsschritte bei einfachen mathematischen Verfahren (Konstruktionen, Rechenverfahren, Algorithmen)

Modul 13. Baustatik I und II. Klausur am Name: Vorname: Matrikelnummer: (bitte deutlich schreiben)

Bachelorprüfung Winter 2011 Modul 13 Baustatik I und II Klausur am 15.01.2011 Name: Vorname: Matrikelnummer: (bitte deutlich schreiben) (9stellig!) Aufgabe 1 2 3 4 5 6 7 Summe mögliche Punkte 30 22 18

Bachelorprüfung Winter 2011 Modul 13 Baustatik I und II Klausur am 15.01.2011 Name: Vorname: Matrikelnummer: (bitte deutlich schreiben) (9stellig!) Aufgabe 1 2 3 4 5 6 7 Summe mögliche Punkte 30 22 18

ε δ Definition der Stetigkeit.

ε δ Definition der Stetigkeit. Beweis a) b): Annahme: ε > 0 : δ > 0 : x δ D : x δ x 0 < δ f (x δ f (x 0 ) ε Die Wahl δ = 1 n (n N) generiert eine Folge (x n) n N, x n D mit x n x 0 < 1 n f (x n ) f (x

ε δ Definition der Stetigkeit. Beweis a) b): Annahme: ε > 0 : δ > 0 : x δ D : x δ x 0 < δ f (x δ f (x 0 ) ε Die Wahl δ = 1 n (n N) generiert eine Folge (x n) n N, x n D mit x n x 0 < 1 n f (x n ) f (x

Stoffverteilungsplan Mathematik 5 und 6 auf Grundlage der Rahmenpläne Klettbücher und

Zeitraum Rahmenplan Klasse 5 und 6 Schnittpunkt 5 Klassenarbeit Darstellen und Ordnen natürlicher Zahlen, große Zahlen Runden, Schätzen und Überschlagen Kapitel 1 Natürliche Zahlen Unsere neue Klasse 1

Zeitraum Rahmenplan Klasse 5 und 6 Schnittpunkt 5 Klassenarbeit Darstellen und Ordnen natürlicher Zahlen, große Zahlen Runden, Schätzen und Überschlagen Kapitel 1 Natürliche Zahlen Unsere neue Klasse 1

Misst man die Ladung in Abhängigkeit von der angelegten Spannung, so ergibt sich ein proportionaler Zusammenhang zwischen Ladung und Spannung:

3.11 Der Kondensator In den vorangegangenen Kapiteln wurden die physikalischen Eigenschaften von elektrischen Ladungen und Feldern näher untersucht. In vielen Experimenten kamen dabei bereits Kondensatoren

3.11 Der Kondensator In den vorangegangenen Kapiteln wurden die physikalischen Eigenschaften von elektrischen Ladungen und Feldern näher untersucht. In vielen Experimenten kamen dabei bereits Kondensatoren

11.2.4 Der Burgers Vektor

174 11. KRISTALLBAUFEHLER Abbildung 11.7: Detailansicht auf atomarer Ebene einer Stufenversetzung. 11.2.4 Der Burgers Vektor Der Burgers Vektor charakterisiert eine Versetzungslinie. Hierzu wird das gestörte

174 11. KRISTALLBAUFEHLER Abbildung 11.7: Detailansicht auf atomarer Ebene einer Stufenversetzung. 11.2.4 Der Burgers Vektor Der Burgers Vektor charakterisiert eine Versetzungslinie. Hierzu wird das gestörte

Kapitel 5 Untermannigfaltigkeiten. 5.1 Glatte Flächen in R 3

Kapitel 5 Untermannigfaltigkeiten 5.1 Glatte Flächen in R 3 Bisher haben wir unter einem glatten Weg im R n stets eine differenzierbare Abbildung γ:i R n, definiert auf einem Intervall I R, verstanden.

Kapitel 5 Untermannigfaltigkeiten 5.1 Glatte Flächen in R 3 Bisher haben wir unter einem glatten Weg im R n stets eine differenzierbare Abbildung γ:i R n, definiert auf einem Intervall I R, verstanden.

00. Einiges zum Vektorraum R n

00. Einiges zum Vektorraum R n In diesem einleitenden Kapitel werden die in der LV Einführung in die mathematischen Methoden erwähnten Konzepte über Vektoren (im R 2 und R 3 ) im Rahmen des n-dimensionalen

00. Einiges zum Vektorraum R n In diesem einleitenden Kapitel werden die in der LV Einführung in die mathematischen Methoden erwähnten Konzepte über Vektoren (im R 2 und R 3 ) im Rahmen des n-dimensionalen

Bachelorprüfung. Fakultät für Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften Institut für Werkstoffe des Bauwesens Univ.-Prof. Dr.-Ing. K.-Ch.

Fakultät für Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften Institut für Werkstoffe des Bauwesens Univ.-Prof. Dr.-Ing. K.-Ch. Thienel Bachelorprüfung Prüfungsfach: Geologie, Werkstoffe und Bauchemie Prüfungsteil:

Fakultät für Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften Institut für Werkstoffe des Bauwesens Univ.-Prof. Dr.-Ing. K.-Ch. Thienel Bachelorprüfung Prüfungsfach: Geologie, Werkstoffe und Bauchemie Prüfungsteil:

3 Elektrische Leitung

3.1 Strom und Ladungserhaltung 3 Elektrische Leitung 3.1 Strom und Ladungserhaltung Elektrischer Strom wird durch die Bewegung von Ladungsträgern hervorgerufen. Er ist definiert über die Änderung der Ladung

3.1 Strom und Ladungserhaltung 3 Elektrische Leitung 3.1 Strom und Ladungserhaltung Elektrischer Strom wird durch die Bewegung von Ladungsträgern hervorgerufen. Er ist definiert über die Änderung der Ladung

Eine zweidimensionale Stichprobe

Eine zweidimensionale Stichprobe liegt vor, wenn zwei qualitative Merkmale gleichzeitig betrachtet werden. Eine Urliste besteht dann aus Wertepaaren (x i, y i ) R 2 und hat die Form (x 1, y 1 ), (x 2,

Eine zweidimensionale Stichprobe liegt vor, wenn zwei qualitative Merkmale gleichzeitig betrachtet werden. Eine Urliste besteht dann aus Wertepaaren (x i, y i ) R 2 und hat die Form (x 1, y 1 ), (x 2,